- +1

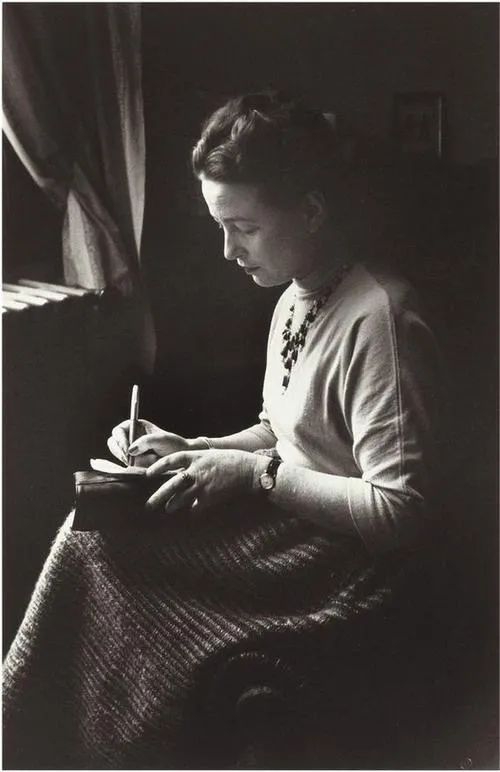

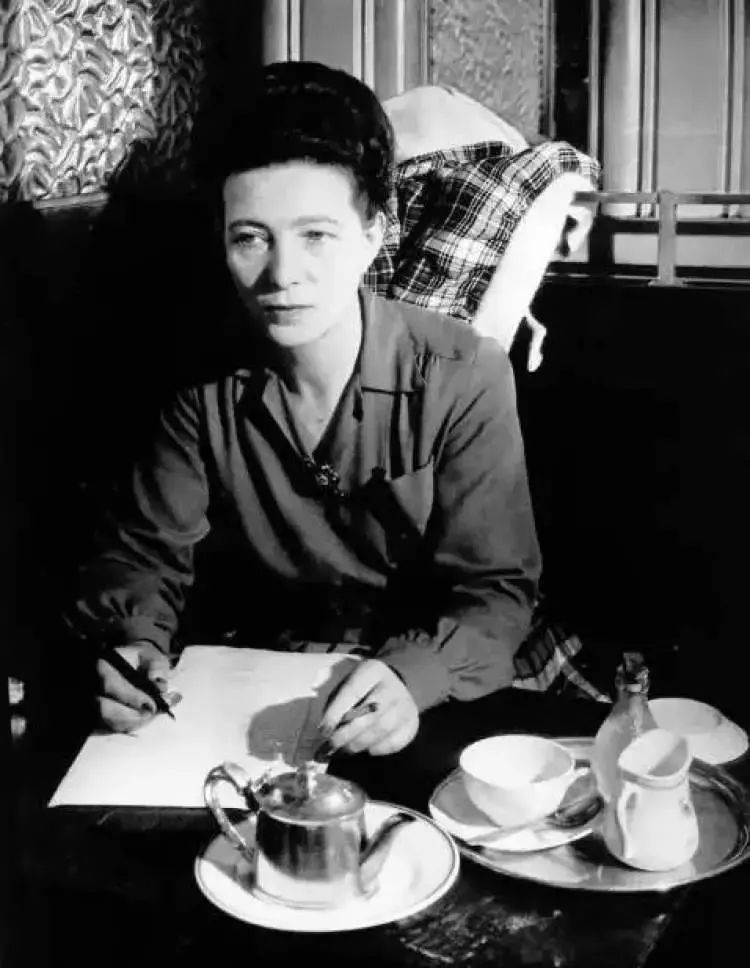

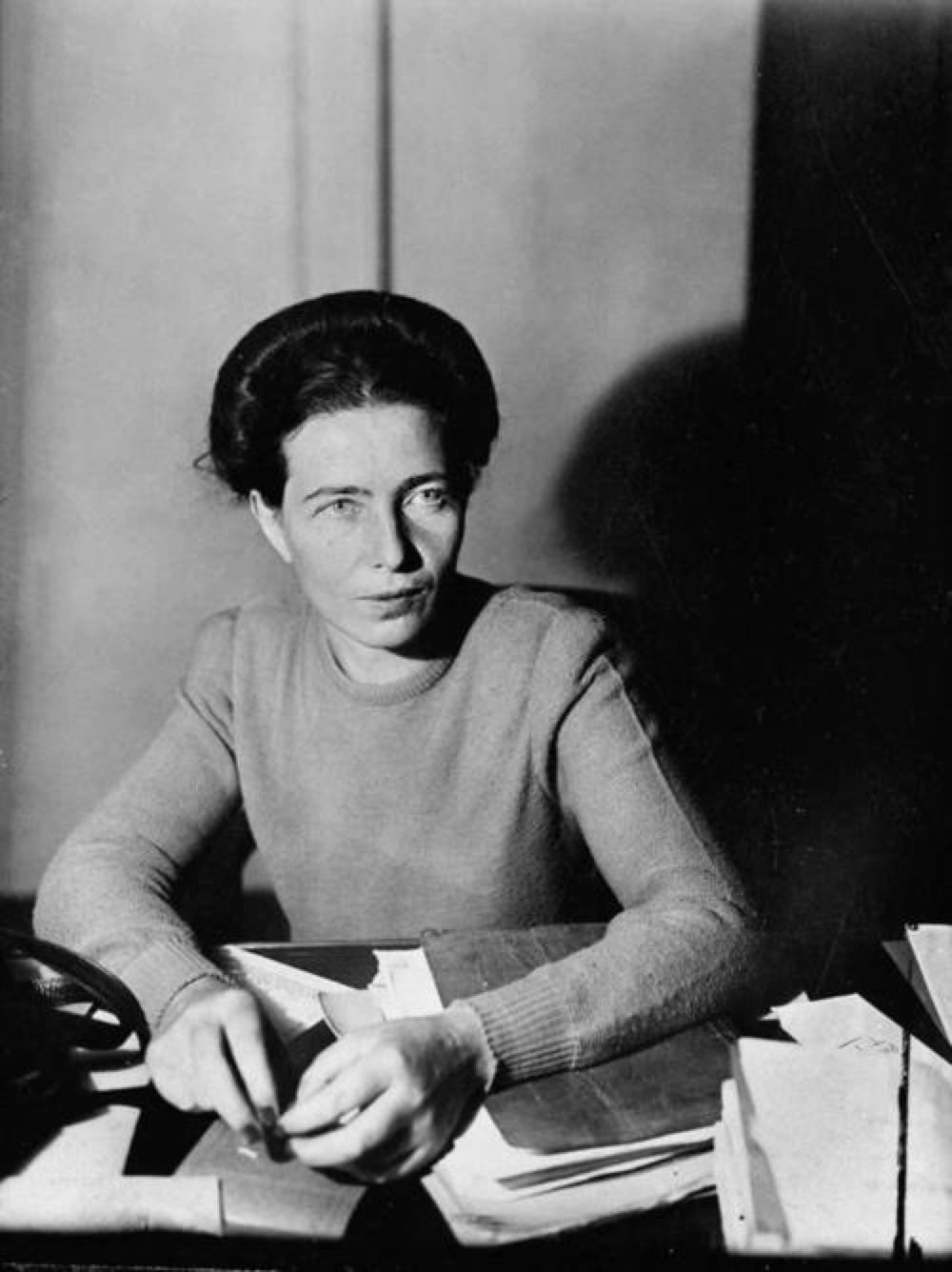

波伏瓦 | 沒有人孤獨(dú)地成為她自己

波伏瓦的生活證明了束縛女性發(fā)展的“女性狀況”的雙重標(biāo)準(zhǔn)的存在,特別是對敢于說真話的女性的懲罰——當(dāng)女性成為“看的眼睛”時(shí),當(dāng)她們批判男性的行為并實(shí)話實(shí)說時(shí),她們就會(huì)受到懲罰。

對于生者,我們應(yīng)給予尊重。對于逝者,我們應(yīng)還他們真相。

——伏爾泰

《世界報(bào)》并不是唯一一個(gè)以性別歧視、蔑視、虛假的措辭和口吻宣布波伏瓦去世的媒體,他們再次給波伏瓦這個(gè)人定了調(diào)子。全球報(bào)紙和文學(xué)評論的訃告都指出,即使是在臨終前,波伏瓦也在追隨薩特,盡職盡責(zé)地占據(jù)她應(yīng)有的位置:第二位。盡管薩特的一些訃告完全沒有提到波伏瓦,但波伏瓦的訃告卻一直都在提薩特——有時(shí)甚至篇幅很長,把寫波伏瓦作品的篇幅壓縮到令人震驚的程度。

倫敦的《泰晤士報(bào)》宣稱薩特是“她的導(dǎo)師”——作為一名哲學(xué)學(xué)生,波伏瓦“名義上是布倫施維克的學(xué)生,但實(shí)際上是由她的兩個(gè)同學(xué)指導(dǎo)的:勒內(nèi)·馬厄和薩特”。但是事實(shí)上,波伏瓦就是布倫施維克的學(xué)生,在哲學(xué)上獲得的成功與另外兩人并無因果關(guān)系。倒是波伏瓦在馬厄和薩特口試前輔導(dǎo)他們學(xué)習(xí)萊布尼茨,并對薩特的幾乎所有作品給予了批判性的意見。

在《紐約時(shí)報(bào)》上,我們讀到:

薩特鼓勵(lì)了波伏瓦的文學(xué)抱負(fù),并鼓勵(lì)她深入調(diào)查女性受壓迫的問題,這啟發(fā)波伏瓦創(chuàng)作了充滿憤怒和指責(zé)的Le Seconde Sexe。

薩特確實(shí)鼓勵(lì)了波伏瓦的文學(xué)抱負(fù),毫無疑問,波伏瓦也珍視這位“無與倫比的思想之友”。但事實(shí)上,她的書叫作Le Deuxième Sexe(即《第二性》),而且在寫這本書之前,波伏瓦已經(jīng)發(fā)展了自己的哲學(xué)和對女性壓迫的分析。《華盛頓郵報(bào)》倒是正確地肯定了波伏瓦的哲學(xué)家身份,但也稱她是薩特的“護(hù)士”“傳記作家”,以及“充滿嫉妒”的情婦。

我們可能希望在專業(yè)文學(xué)評論中得到更公正的評價(jià),但這樣的希望也落空了。1986年《文學(xué)傳記詞典》(Dictonary of Literary Biography Yearbook)年鑒中的“西蒙娜·德·波伏瓦”收錄了整整7頁的條目,都是為了紀(jì)念薩特和波伏瓦的一生。薩特是這段敘述的主體,是薩特使她感覺自己是“智力上的主宰”,并提出了《第二性》的概念。

在《兩個(gè)世界的回顧》(Revue de Deuxmondes)中,我們讀到,即使在死亡中,“等級制度也受到尊重:她是第二,僅次于薩特”;“因?yàn)樗且粋€(gè)女人,波伏瓦仍然是她所愛的男人的追隨者”。她是一個(gè)追隨者,一個(gè)空的、沒有想象力的容器:“波伏瓦和她的墨水池一樣沒有想象力。”這并不是她唯一的缺點(diǎn)。通過她在“大家族”中扮演的角色,波伏瓦限制并削弱了一個(gè)偉大的男人:“如果沒有這堵圍繞著他們這對情侶一點(diǎn)一滴建造起來的不可滲透的墻,如果沒有這種精心維護(hù)的復(fù)仇,薩特的生活將會(huì)完全不同。”

1991年,波伏瓦寫給薩特的信以英文出版,其中包括波伏瓦敘述她與比安卡和索羅金的性接觸的內(nèi)容,她被稱為“一個(gè)報(bào)復(fù)心重、操縱欲強(qiáng)的女人”,同時(shí)“令人反感、乏味、以自我為中心”。克洛德·朗茲曼當(dāng)時(shí)反對這些信件的出版,他寫道,波伏瓦和薩特年輕寫信時(shí)都是“傲慢又好強(qiáng)的”:

雖然波伏瓦有時(shí)會(huì)對她親近的人不甚友好,但傷害他們的想法對她來說是無法忍受的:我從未見過她錯(cuò)過與她母親、妹妹的約會(huì),也從未見過她錯(cuò)過與闖入者的約會(huì)(如果她同意與他們見面的話),也從未見過她因?yàn)猷笥谀承┻^去的想法而錯(cuò)過與很久以前認(rèn)識(shí)的學(xué)生的約會(huì)。

事實(shí)證明,朗茲曼的擔(dān)心是有根據(jù)的,波伏瓦的話很傷人。在戴爾德麗·貝爾的傳記公開了比安卡的身份后,比安卡·朗布蘭寫了一本自己的回憶錄:《一件不光彩的情事》(A Disgraceful Afair),指責(zé)波伏瓦一生都在撒謊。用朗布蘭的話來說,波伏瓦是“她自己過去虛偽的囚徒”。

但是,用最糟糕的時(shí)刻,以及讓波伏瓦深感遺憾的如木乃伊般逝去的自我來代表波伏瓦的一生,這樣做肯定是有失偏頗的。波伏瓦可能是自己過去的人質(zhì),但她也是社會(huì)偏見的受害者;波伏瓦的生活證明了束縛女性發(fā)展的“女性狀況”的雙重標(biāo)準(zhǔn)的存在,特別是對敢于說真話的女性的懲罰——當(dāng)女性成為“看的眼睛”時(shí),當(dāng)她們批判男性的行為并實(shí)話實(shí)說時(shí),她們就會(huì)受到懲罰。

就個(gè)人而言,在哲學(xué)和政治上,薩特都沒有逃脫波伏瓦的批判。波伏瓦認(rèn)為薩特的哲學(xué)有盲點(diǎn),并出版了一些她的批判給世界看。盡管如此,波伏瓦還是選擇了愛薩特。

波伏瓦跟薩特一樣,也葬在了蒙帕納斯公墓。下葬時(shí)波伏瓦戴著紅色頭巾,穿著紅色浴袍,戴著阿爾格倫送給她的戒指。波伏瓦受到世界各地團(tuán)體的致敬,從蒙帕納斯的社會(huì)黨到美國、澳大利亞、希臘和西班牙的大學(xué)生。在她的葬禮上,人群高呼著伊麗莎白·巴丹泰的話:

女人,你們欠她一切!

盡管這么說有些夸張,但波伏瓦是第一個(gè)承認(rèn)有些女性覺得她的想法“令人沮喪”的人。在波伏瓦去世后的幾天里,波伏瓦的最后一篇序言——這篇序是為小說《米路》(Mihloud)而寫——出版了。這本書講述了兩個(gè)男人之間的愛情故事,引發(fā)了關(guān)于性和權(quán)力的問題。波伏瓦用自己的名聲去推薦這本書,它講述了一個(gè)很難被公開的故事:關(guān)于大屠殺、阿爾及利亞被虐待和強(qiáng)奸的女性、女權(quán)主義的斗爭,或者一個(gè)天才女同性戀的異化。這些都是人性里許多人難以直視的方面。

去世時(shí),波伏瓦已經(jīng)成名40年了,一生經(jīng)歷了各種愛與恨,詆毀與崇拜。成名以后,人們會(huì)拿波伏瓦早年與薩特的愛情故事來抨擊她的道德操守,以及她的作品在哲學(xué)、個(gè)人和政治上的挑戰(zhàn)——尤其是《第二性》。波伏瓦聲稱,如果男性想要變得有道德,他們需要承認(rèn)他們的行為造成了世界上其他人的惡劣狀況,并且他們在努力改善這種情況。波伏瓦還向女性發(fā)出了挑戰(zhàn)——停止服從“做女人就得為了男人而存在”的謬論。作為一個(gè)人,當(dāng)你被如此無情地從外部定義時(shí),你是很難茁壯成長的。

從內(nèi)心來說,波伏瓦從來沒有把自己視為“偶像”。波伏瓦在接受阿莉塞的采訪時(shí)說:“我是為別人做西蒙娜·德·波伏瓦,不是為了我自己。”波伏瓦知道女性都渴望去效仿積極的榜樣,人們經(jīng)常問波伏瓦,為什么她要在自己的小說中書寫那些沒有實(shí)現(xiàn)她的女權(quán)主義理想的女性,而不是創(chuàng)造更多積極的人物角色。讀者們指出在她的女性角色中看到了波伏瓦的影子,他們想知道:這些女性角色之所以辜負(fù)了她的女權(quán)主義理想,是因?yàn)椴ǚ咦约阂矝]有實(shí)現(xiàn)嗎?

波伏瓦回應(yīng)說,她覺得正面的英雄“令人心生恐懼”,有正面角色的書沒有意思。她說,一部小說“就應(yīng)該是有問題的”。用波伏瓦自己的話來說,她的生活也是如此:

我的人生歷程本身就充滿了問題,我不需要給人們解決問題,人們也沒有權(quán)利等待我的解決方案。在這種情況下,你所謂的我的名氣——簡而言之,人們的關(guān)注——偶爾會(huì)讓我煩惱。有一種要求讓我覺得有點(diǎn)愚蠢,因?yàn)樗d著我,把我完全固定在女權(quán)主義的混凝土塊里。

在波伏瓦的一生中,讀者們因她的生活方式而拒絕她的思想,因?yàn)樗龕哿颂嗟哪腥耍瑦哿隋e(cuò)誤的男人,或者以錯(cuò)誤的方式愛了正確的男人(讀者還不知道波伏瓦也愛了女人)。他們指責(zé)波伏瓦付出的太少或太多,過于女權(quán)主義或不夠女權(quán)主義。波伏瓦承認(rèn),她對待別人的方式并不總是無可非議的。波伏瓦清楚地表達(dá)了自己的遺憾,她和薩特的關(guān)系給其他人造成了痛苦。

施瓦策爾提到波伏瓦曾聲稱自己與薩特的關(guān)系是她一生中最成功的事,她問波伏瓦他們是否是在平等的基礎(chǔ)上成功地建立了關(guān)系。波伏瓦說,他們之間從來沒有出現(xiàn)過平等不平等的問題,因?yàn)樗_特“完全不是一個(gè)壓迫者”。奇怪的是,波伏瓦也說過,如果(她)愛的不是薩特,她自己就不會(huì)受到壓迫。有些人將這一評論歸因于她逃脫了薩特的控制并有了職業(yè)自主性;女權(quán)主義者懷疑波伏瓦是否處在“自欺”中,是否將薩特置于“她生命中一個(gè)神圣不可侵犯的領(lǐng)域,在這里連她自己的批判眼光也不適用”。

現(xiàn)在,毫無疑問,波伏瓦是批判過薩特的——盡管很多人可能覺得她批判得還不夠。

20世紀(jì)80年代中期,一位美國哲學(xué)家告訴波伏瓦學(xué)者瑪格麗特·西蒙斯,她對波伏瓦感到憤怒,因?yàn)樗谧詡髦袑懙馈拔覀儯覀儯覀儭薄K约涸谑裁吹胤剑克耆Я恕5ǚ卟]有消失。她確實(shí)在用她的聲音說話。她說“我們”,也說“我”,因?yàn)樗嘈牛?/p>

一個(gè)人可以既接近一個(gè)男人,同時(shí)也是一個(gè)女權(quán)主義者。

事實(shí)上,一個(gè)人可以接近很多人——男人們和女人們,同時(shí)還能做一個(gè)女權(quán)主義者。波伏瓦認(rèn)為她最重要的是她的思想,薩特是她思想上無與倫比的朋友。波伏瓦的評論家稱她是一種衍生品,缺乏想象力;甚至連波伏瓦自己的情人們都曾告訴她,她的書要么枯燥乏味,要么過于哲學(xué)。但薩特在波伏瓦人生的大部分時(shí)間里,都是她“主要的鼓勵(lì)來源”,是一位無與倫比的思想交流的對話者。

我們永遠(yuǎn)不會(huì)知道波伏瓦的內(nèi)心是什么樣子的,光靠敘述無法完全還原真實(shí)活過的人生。但從外部來看,我們不能忘記波伏瓦努力成為自己的樣子。在某些情況下,波伏瓦會(huì)選擇寫一些“我”這個(gè)詞被忽略的例子。在《時(shí)勢的力量》一書中,波伏瓦聲稱自己在遇到薩特之前就已經(jīng)有了存在與虛無的哲學(xué)思考,薩特后來因?qū)懽鳌洞嬖谂c虛無》而出名,波伏瓦曾說:

20歲時(shí),我在我的私人日記中寫到過存在與虛無的基本對抗,在我所有的書中探索過,但從未解決。

波伏瓦還說,在《女賓》之后,有些事情發(fā)生了變化:

我總是“有話要說”。

《歸根到底》中有一段波伏瓦明確表示,她更喜歡與“對她很重要的人——通常是與薩特,有時(shí)是與西爾維”——共享生活。波伏瓦直率地說,她不會(huì)區(qū)分“我”和“我們”,因?yàn)椤笆聦?shí)上,除了幾段短暫的時(shí)間外,總是有人陪著我”。在晚年,波伏瓦把孤獨(dú)描述為一種“死亡的形式”,而她自己則感覺到了“人類接觸的溫暖”,因而又回到了生活中。

波伏瓦熱愛哲學(xué),但她想用它來表達(dá)“可感知的現(xiàn)實(shí)”,撕裂“傳統(tǒng)的自我所巧妙編織的網(wǎng)”。在許多情況下,波伏瓦選擇文學(xué)作為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的最佳途徑,因?yàn)樗P下的人物在相互接觸時(shí)可以變得栩栩如生。尼采認(rèn)為愛是沒法教授的,但是波伏瓦認(rèn)為她可以把愛表現(xiàn)出來。在她的小說中,波伏瓦給出了具體的例子,在這些例子中,女性和男性遭受了缺乏對等互惠的愛的痛苦。在《第二性》中,波伏瓦明確地提出了哲學(xué)主張:有倫理的愛情必須是對等而互惠的,愛人與被愛的人都必須有意識(shí),是自由的,努力擁抱彼此生活中的價(jià)值所在。而且,當(dāng)他們的愛涉及性時(shí),他們都必須是性的主體,而不是客體。

盧梭出于政治目的在他的著作《論人類不平等的起源和基礎(chǔ)》(Discourse on the Origin of Inequality)中審視“文明”的歷史,他這樣做是為了更好地勾勒出存在于人與人之間的不平等。尼采轉(zhuǎn)向過去,在《道德的譜系》(On the Genealogy of Morality)中闡明現(xiàn)在的道德,認(rèn)為“價(jià)值重估”在“上帝之死”之后是必要的。波伏瓦認(rèn)為,對女人進(jìn)行哲學(xué)上的重估是必要的,如果沒有所謂的“文明”之愛的重估,女性真正的自由就不會(huì)實(shí)現(xiàn)。

當(dāng)像柏拉圖這樣的哲學(xué)家使用一種文學(xué)形式時(shí),這就是哲學(xué)。當(dāng)他討論愛時(shí),這是哲學(xué)——即使它來自于一個(gè)雞奸被認(rèn)為是一種文化規(guī)范的語境,即使會(huì)討論一些荒誕的事情比如認(rèn)為所有的人類曾經(jīng)都是四足動(dòng)物,我們和自己的另一半分開并一直尋找丟失的另一半。

西蒙娜·德·波伏瓦的一生成了一代又一代不再滿足于“通過男人的夢想來實(shí)現(xiàn)夢想”的女性成功的象征。波伏瓦是20世紀(jì)女權(quán)主義的代表聲音,她的思想很明顯地改變了立法進(jìn)程和許多人的生活。然而,在2008年她的百歲誕辰之際,《新觀察家》決定出版一張波伏瓦的裸照來紀(jì)念她——即使波伏瓦曾經(jīng)發(fā)起運(yùn)動(dòng)將翻印女性的裸照定為非法行為。

從內(nèi)心來看,波伏瓦將自己視為一種永不停止的蛻變。波伏瓦認(rèn)為她生活中的單一瞬間無法顯示出完整的“西蒙娜·德·波伏瓦”,因?yàn)椤吧袥]有那種與一切都和解的瞬間”。所有的行動(dòng)都有失敗的可能,而有些失敗只是在事后才顯現(xiàn)出來。時(shí)間在流逝,夢想在變化,而自我總是遙不可及。“波伏瓦成為波伏瓦”過程中的每一個(gè)瞬間都是極其多樣化的。

但如果說我們能從西蒙娜·德·波伏瓦的生活中學(xué)到什么的話,那就是:沒有人孤獨(dú)地成為她自己。

文字 | 選自《成為波伏瓦》,[英]凱特·柯克帕特里克 著,劉海平 譯,中信出版社,2021年3月

編輯 | 綿舟

原標(biāo)題:《波伏瓦 | 沒有人孤獨(dú)地成為她自己》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司