- +1

文匯講堂|邸楠:石峁,陜北高原上最早形成的早期國家

1月7日下午,由澎湃新聞網(wǎng)做媒體特別支持的第159期文匯講堂“中華文明起源與形成”系列跨年四講圓滿收官。最后一講《4000年前,中國王國與王朝的謎和底》邀請三位主講嘉賓——中國社科院考古研究所研究員、陶寺考古隊領(lǐng)隊高江濤,陜西省考古研究院副研究館員、石峁考古隊副隊長邸楠,中國社科院考古研究所副研究員、二里頭工作隊隊長趙海濤。

邸楠從1000年變化動態(tài)中描述石峁的“石破天驚”

早在上世紀(jì)八十年代,考古學(xué)家蘇秉琦先生在探索中國文明起源時就提出了著名的“區(qū)系類型”理論,將中國的新石器時代劃分為不同區(qū)系,每個區(qū)系都有自己獨特的文化特征和發(fā)展道路。之后嚴(yán)文明先生在此基礎(chǔ)上又提出了“重瓣花朵”式的格局,概括了中國史前文化的統(tǒng)一性和多樣性。石峁所在河套區(qū)域在距今五千至四千年前后已經(jīng)形成一個擁有獨立起源及完善發(fā)展體系的文化區(qū)。

按嚴(yán)文明提出的著名的“重瓣花朵”理論,河套文化早已獨立和完善

陜北史前聚落分布密集,文化發(fā)展脈絡(luò)清晰

陜北高原是河套文化區(qū)的重要組成部分,地理上的陜北包括陜西省延安市和榆林市,由于延安南部區(qū)域與渭北黃土臺塬相連,文化更接近關(guān)中地區(qū),文化上的陜北地區(qū)主要包括榆林和延安的北部,面積約5萬平方公里。地貌特征包含了北部的毛烏素沙漠、南部的黃土丘陵溝壑區(qū)和西南部白于山山地,氣候非常干旱。現(xiàn)在看這個區(qū)域土地貧瘠,但是新石器時代遺址分布非常密集,在2007—2011年第三次全國文物普查中,榆林境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的新石器遺址總數(shù)達(dá)到4000多處,占了陜西省總數(shù)的1/4,分布密度非常接近于現(xiàn)在的村落。

龍山晚期距今4300年至4000年,上排為陜北地貌包括沙漠、山地、黃土丘陵

陜北地區(qū)公元前三千紀(jì)的史前文化大致分為三個階段:公元前3000至前2500年,可歸為仰韶時代的晚期,公元前2500至前2300年,可歸為龍山時代的早期,公元前2300至前2000年,可歸為龍山時代晚期。陜北地區(qū)從仰韶晚期和龍山早期的近800年的歷史變遷中,社會逐漸出現(xiàn)復(fù)雜化的趨勢,到了龍山時代晚期整個聚落和社會的變化更加劇烈,主要體現(xiàn)在八個方面。

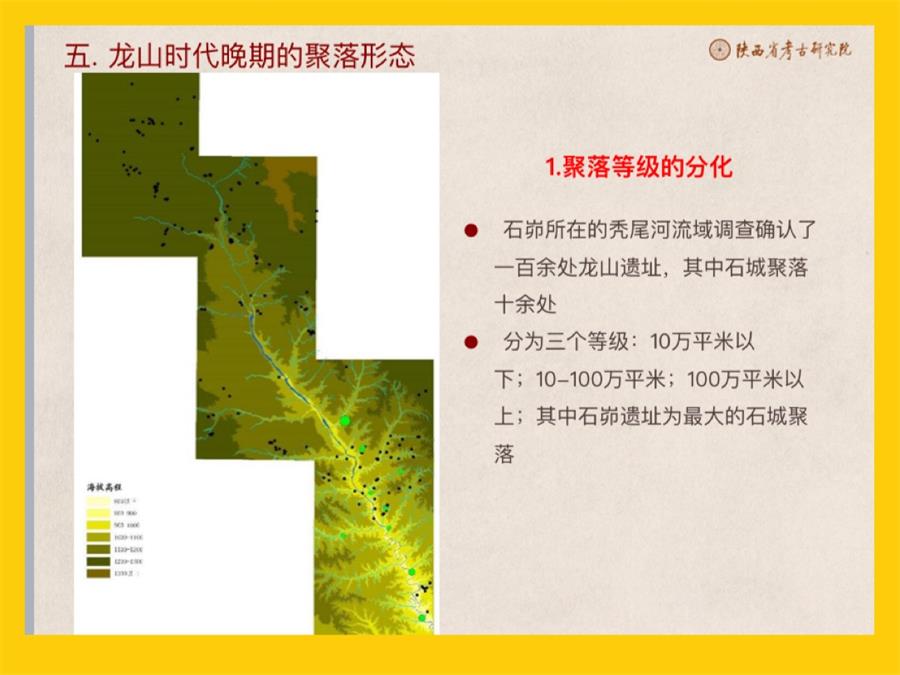

從同質(zhì)平等到“眾星捧月”,聚落等級明顯分化

仰韶時代晚期聚落多選址在靠近河流的平緩山丘上,規(guī)模多在1-30萬平方米,雖然之間出現(xiàn)等級差異,但規(guī)模差異并不懸殊。公元前2500年,進(jìn)入龍山時代早期。遺址規(guī)模差異逐漸顯著,50萬平方米之上的遺址數(shù)量顯著增多,但仍是一種多中心、對抗式的聚落分布形態(tài)。到了龍山時代晚期,以神木石峁遺址所在的黃河一級支流禿尾河流域為例,調(diào)查確認(rèn)了一百余處龍山時代的遺址,根據(jù)面積可分為三個等級。小型聚落面積在10萬平方米以下,中型在10-100萬平方米之間,大型的是超過100萬平方米,最大的就是面積超過400萬平方米的石峁,已經(jīng)形成了“眾星捧月”的空間布局和類似于金字塔式的等級結(jié)構(gòu),石峁成為了區(qū)域中心。

禿尾河流域100多處遺址,到龍山晚期已形成“眾星捧月”之勢

從不設(shè)防到多重城垣,史前最大石城橫空出世

仰韶時代晚期,聚落周邊普遍不設(shè)防,未出現(xiàn)防御設(shè)施。后段的吳堡后寨子峁遺址位于三處獨立山峁間,以下挖壕溝與砌壘的石墻作為周界構(gòu)建出相對獨立的空間,成為榆林地區(qū)已知最早的防御性聚落,但還不能稱為城址。

龍山時代早期聚落外圍開始修建石砌城垣等防御設(shè)施。例如佳縣的石摞摞山遺址,面積約在15萬平方米,有兩重石墻,內(nèi)城面積約3000多平方米,沿著山體的中下部為外城城墻,外圍還有護(hù)城壕,已經(jīng)形成了完善的防御系統(tǒng)。這種改變可能因為龍山時代氣候逐漸變得干冷,導(dǎo)致資源獲取難度增大,反映出聚落之間競爭加劇,對防御的需求有所增加。修建城墻需要極大的社會資源,有的顯然超出了自身人口的負(fù)擔(dān),暗示社會具備了聚集更大范圍內(nèi)資源的能力,聚落間出現(xiàn)了支配與被支配關(guān)系。

龍山早期已出現(xiàn)兩重石墻和護(hù)城壕

龍山晚期,一些小型聚落也普遍有防御設(shè)施,例如面積不足2平方米的神木木柱柱梁遺址,可能由于人力物力所限,未修筑石墻,周圍僅修建有環(huán)壕。中型以上的聚落已經(jīng)普遍開始修建有石砌的城垣,石峁這樣的大型聚落已經(jīng)出現(xiàn)了環(huán)套結(jié)構(gòu)的多重石砌城垣。

石峁遺址的核心區(qū)稱為皇城臺,位于城內(nèi)北部略偏西的位置,大面積約8萬平方米,是宮殿區(qū)所在。內(nèi)城呈東西向的橫向的長方形,把皇城臺包裹其中,面積約210萬平方米,城墻長度約6公里,整個城墻完全閉合。外城是在內(nèi)城東南方向延伸出去的一道城墻,也呈東西向的橫向長方形,因西部緊鄰禿尾河河谷的斷崖,利用了這一段天塹,城墻并不閉合,面積約190萬平方米,城墻長度約4公里。現(xiàn)在還能在地面上看到內(nèi)、外城墻的墻體,殘高在1.5米以上。整個城址總面積加起來超過了400萬平方米,是目前已知的東亞地區(qū)面積最大的一座史前城址。

石峁遺址分布圖,皇城臺8萬平米,內(nèi)城210平米,外城190平米

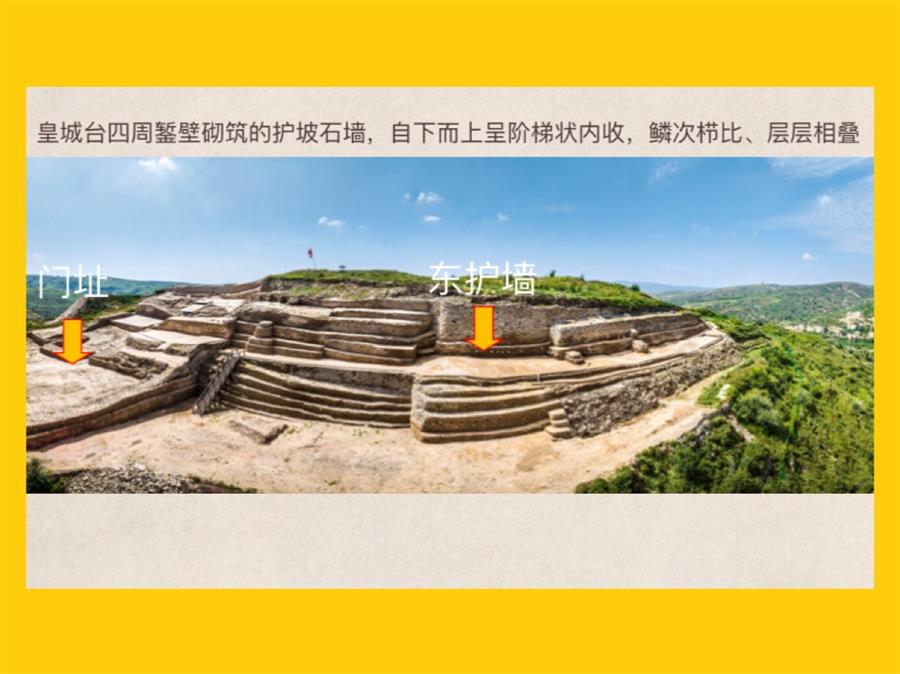

皇城臺四周被階梯狀的石墻包裹起來,類似瑪雅的階梯狀金字塔

城防設(shè)施精巧完善,甕城和馬面的誕生提前了上千年

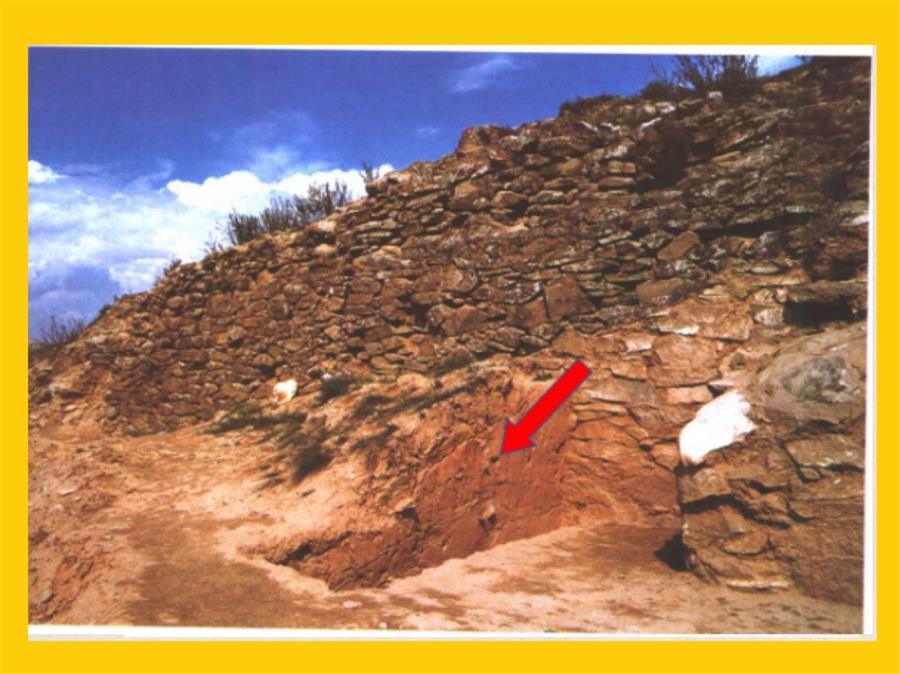

龍山早期,佳縣石摞摞山遺址發(fā)掘時,發(fā)現(xiàn)石墻在修筑時先建有基槽,在外面還有一道護(hù)坡,反映建筑技術(shù)逐漸成熟。龍山晚期,城防設(shè)施設(shè)計和建造的更加精巧完善。

石峁的皇城臺除了門址所在的區(qū)域外,四周都是被階梯狀的石墻包裹起來,階梯狀的護(hù)坡石墻從山峁下的溝底開始修筑,高差最大處達(dá)到了70米,自上而下層層內(nèi)收,鱗次櫛比,類似瑪雅的階梯狀金字塔。這樣設(shè)計和修建的目的,不僅起到加固山體防止滑坡的作用,還可能考慮到皇城臺作為宮殿所在,統(tǒng)治者追求絕對的安全。

皇城臺外城東門修有外甕城和內(nèi)甕城,和榆林衛(wèi)城明代甕城(右下圖)功能接近

石峁的城門結(jié)構(gòu)也非常復(fù)雜,已發(fā)掘的外城東門是目前國內(nèi)所見最復(fù)雜的上古時代城門遺跡,城門及周圍墻體上附有甕城和馬面等遺跡,系國內(nèi)確認(rèn)的時代最早同類城防設(shè)施。石峁外城東門主體建筑為兩座高大的墩臺,墩臺之間是進(jìn)出的門道。門道內(nèi)外兩側(cè)修建有兩道石墻,即為外甕城和內(nèi)甕城。在戰(zhàn)爭中城門往往是攻守雙方爭奪最激烈的區(qū)域,為了加強(qiáng)防御阻滯敵軍進(jìn)攻,防守的一方開始在城門處修筑甕城。過去認(rèn)為甕城于漢唐時期出現(xiàn),到宋代的揚(yáng)州城,內(nèi)、外甕城才成為制度。與后期甕城的形態(tài)相比,石峁外城東門內(nèi)、外甕城形制還比較原始,但是已經(jīng)具備了基本的功能。

石峁馬面與晚期的山西平遙(右)清朝馬面形制類似

另一個重要的城防設(shè)施是馬面,是城墻上凸出的方型墩臺,和城墻互為利用,能夠消除城下的死角,以利于防守者在戰(zhàn)爭中可以自上而下從三面對攻擊的敵人進(jìn)行反擊。馬面呈是等距分布,而且分布的距離和當(dāng)時弓箭的射程有關(guān)系,在石峁發(fā)現(xiàn)的馬面形制和晚期的馬面已經(jīng)非常類似了。馬面的記載最早見于《墨子》,之前的考古發(fā)現(xiàn)在戰(zhàn)國漢代之后的城址里才能看到這種大型城防設(shè)施,而石峁的發(fā)現(xiàn)把馬面的出現(xiàn)向前追溯了一千多年。

殺戮祭祀、“藏玉于墻”和巫覡階層,原始宗教給予精神保障

仰韶晚期聚落內(nèi)基本不見占卜遺跡,墓葬發(fā)現(xiàn)的比較少,多見亂葬坑,死者往往被埋棄于廢棄的窖穴中。在靖邊的五莊果墚遺址發(fā)現(xiàn)有深度3米的大灰坑,層層疊疊埋有四層人骨,總數(shù)多達(dá)20具,人骨旁還有一些哺乳動物的殘骸;靖邊的廟梁遺址也發(fā)現(xiàn)有兩座灰坑,一座埋有3個小孩,另一個埋有1個成年人。很多學(xué)者推測,可能和原始宗教有關(guān)。

龍山晚期出現(xiàn)用人頭祭祀的現(xiàn)象

龍山時代早期,占卜現(xiàn)象開始流行。到了龍山時代晚期,形式更加復(fù)雜多樣,宗教可能是已成為凝聚周圍聚落的手段。在石峁外城東門的發(fā)掘中,發(fā)現(xiàn)有六處埋有人頭骨的祭祀坑,這些祭祀坑均位于早期的地面之下或者是城墻的墻基下,應(yīng)與城墻修建時的奠基或祭祀活動有關(guān)。其中最大的K2坑內(nèi)發(fā)現(xiàn)有24具人頭骨,經(jīng)體質(zhì)人類學(xué)鑒定,基本都是十幾歲到二十幾歲的年輕女性,部分頭骨有明顯的砍斫痕跡或創(chuàng)傷,個別枕骨和下頜部位有灼燒跡象。這種用人頭祭祀的現(xiàn)象在商代也很常見,甲骨文記載有“斬人牲首”的方式。我們研究認(rèn)為,石峁先民們修筑城墻,是為了構(gòu)筑起強(qiáng)大的物質(zhì)屏障,而用人頭進(jìn)行奠基活動,可能是建立精神屏障,為居住者提供精神上的安全保障。

在石峁外城東門和皇城臺均發(fā)現(xiàn)墻內(nèi)藏有玉器

除了殺戮祭祀現(xiàn)象,石峁還發(fā)現(xiàn)有“藏玉于墻”的特殊現(xiàn)象。在外城東門的發(fā)掘中,在城墻的墻體以及墻基處,發(fā)現(xiàn)埋藏有玉器,應(yīng)是在城墻修建過程中有意嵌入的。《竹書紀(jì)年》中記載,夏朝最后一個王——夏桀驕奢淫逸,“作瓊室、立玉門”,這種“藏玉于石”的現(xiàn)象,也可能是符合文獻(xiàn)中提到的玉門和瑤臺的相關(guān)記載。在皇城臺的發(fā)掘中,在門址、大臺基等重要建筑處也多次發(fā)現(xiàn)玉器,有牙璧、玉鉞和牙璋,牙璋在先秦時期是非常重要的玉制禮器,是王權(quán)的象征。石峁先民中在建筑放置玉器,可能和殺戮祭祀一樣,尋求驅(qū)鬼辟邪功能,獲得精神的保障。

在石峁遺址內(nèi)還發(fā)現(xiàn)有巫覡階層存在的跡象。在皇城臺發(fā)現(xiàn)有目前史前時期最大的一處占卜遺存,在階梯狀的護(hù)坡石墻頂部曾集中出土了一二百件占卜用的卜骨,大部分是用羊或者鹿的肩胛骨制成。這是龍山時代開始北方地區(qū)常見的占卜方法,我們推測在皇城臺的頂部居住著掌握祭祀權(quán)力的巫覡階層,這些卜骨可能是他們在使用后集中從頂部拋棄下來的。

護(hù)坡石墻頂部集中出土了一二百件占卜用的卜骨

數(shù)以萬計的骨針和神秘的口簧,暗示著官營手工業(yè)的出現(xiàn)

仰韶晚期至龍山早期,專門的手工業(yè)遺存發(fā)現(xiàn)不多。靖邊廟梁遺址龍山時代早期房址曾集中出土了大量的石刀和石紡輪,還有未加工成型的毛坯,推測房主很可能是當(dāng)時的工匠。而從規(guī)模上看,應(yīng)該還是處于家庭手工業(yè)階段。

到了龍山晚期,在石峁皇城臺發(fā)掘過程中,考古隊對挖出來的土仔細(xì)過篩,發(fā)現(xiàn)了許多動物骨骼和大量的骨器。其中數(shù)量最多的是骨針,約有17000多枚,有的針加工的非常精細(xì),針孔甚至小到只能穿過頭發(fā)絲。大量的骨器集中出土在皇城臺上,也暗示著皇城臺頂上居住有一些掌握核心技術(shù)的工匠,但當(dāng)時可能是被貴族階層所控制,和龍山早期簡單的家庭手工業(yè)已經(jīng)有了很大區(qū)別。

上為巧舌如簧的“簧”,下為發(fā)現(xiàn)1.7萬枚骨針,有些針眼只能穿過發(fā)絲

骨器里有一類比較特殊的骨制的口弦琴,主要是用牛的肋骨加工制作。這種樂器呈長條形,長度約在8—9厘米,寬度約在1厘米,器身中間刻出一個可以撥動的簧片。這是先秦時期非常重要的一種樂器,稱之為“簧”,在《詩經(jīng)》等文獻(xiàn)里都有記載,成語“巧舌如簧”指的就是這種樂器。在當(dāng)時可能是巫覡階層在進(jìn)行宗教儀式時所使用的道具,也從側(cè)面印證了當(dāng)時宗教活動非常普遍。

大型宮殿和精美石雕,文化因素輻射遠(yuǎn)播

仰韶晚期和龍山早期本地區(qū)目前還未發(fā)現(xiàn)大型公共設(shè)施,龍山晚期已經(jīng)出現(xiàn)了大型宮殿式建筑。在石峁皇城臺頂部發(fā)掘出一座大型的建筑臺基,平面形狀近方形,邊長130米左右,現(xiàn)存最高處高約4米,總面積超過1.6萬平方米。臺基中間為夯土,四周被石墻包砌。由于規(guī)模較大,目前僅清理出南側(cè)的石護(hù)墻。在南護(hù)墻外側(cè)還有一道平行石墻,中間形成了一個通道。人上來以后,必須沿著這個通道繞行臺基才能登上臺基臺頂。

精美的石雕超出了對早期藝術(shù)的認(rèn)知和文明高度的判斷,龍形與二里頭的綠松石龍頗為相像

在長達(dá)130米長的南護(hù)墻上發(fā)現(xiàn)有70余件精美的石雕,由于部分墻體已坍塌,有些石雕在倒塌的堆積里,有些仍鑲嵌在墻面之上。這批石雕的發(fā)現(xiàn)超出了我們對龍山晚期文明高度的判斷,刷新了對早期藝術(shù)的認(rèn)知。石雕的內(nèi)容可分神面、人面、動物、神獸等幾類。神面石雕普遍體量較大,往往采用對稱的構(gòu)圖,中間為一張完整的正臉,兩邊僅刻半張臉,表現(xiàn)的是側(cè)臉的形象。人面的頭頂上不見華麗、夸張的裝飾,比較寫實,有的甚至表現(xiàn)出胡須等細(xì)部特征,人面的出現(xiàn)或許代表先民自我意識的覺醒。動物大多比較寫實,能夠看到牛、馬、蛇等動物形象;神獸可見有早期龍的形象,和二里頭發(fā)現(xiàn)的綠松石龍非常相似。

房址結(jié)構(gòu)因地而異,居者身份差異明顯

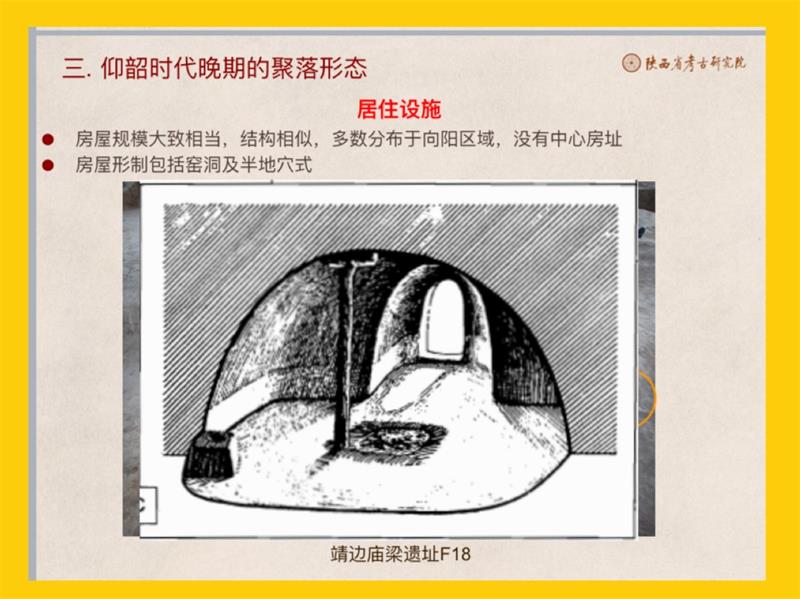

仰韶晚期房屋大多是不超過10平方米的窯洞

仰韶時代晚期,房屋規(guī)模大致相當(dāng),普遍不超過10平方米;結(jié)構(gòu)相似,多為利用黃土直立性掏挖的窯洞,還有少量半地穴式房址。房屋形制房址在房址中往往發(fā)現(xiàn)有窖穴,標(biāo)志著私有財產(chǎn)的觀念已經(jīng)非常普遍。聚落內(nèi)房址盡量集中于一起,連排分布,方向大致相同,如靖邊廟梁遺址和橫山楊界沙遺址,因不見大型房址,這種模式可稱為“凝聚不向心”結(jié)構(gòu)。龍山時代早期房址多為前后室相套的結(jié)構(gòu),顯示對生活私密性的需求逐漸增加。房址依舊聯(lián)排分布,規(guī)模相當(dāng)。門道普遍較窄,寬度多在70—80厘米,出現(xiàn)了壁灶,也反映出氣候的逐漸干冷。

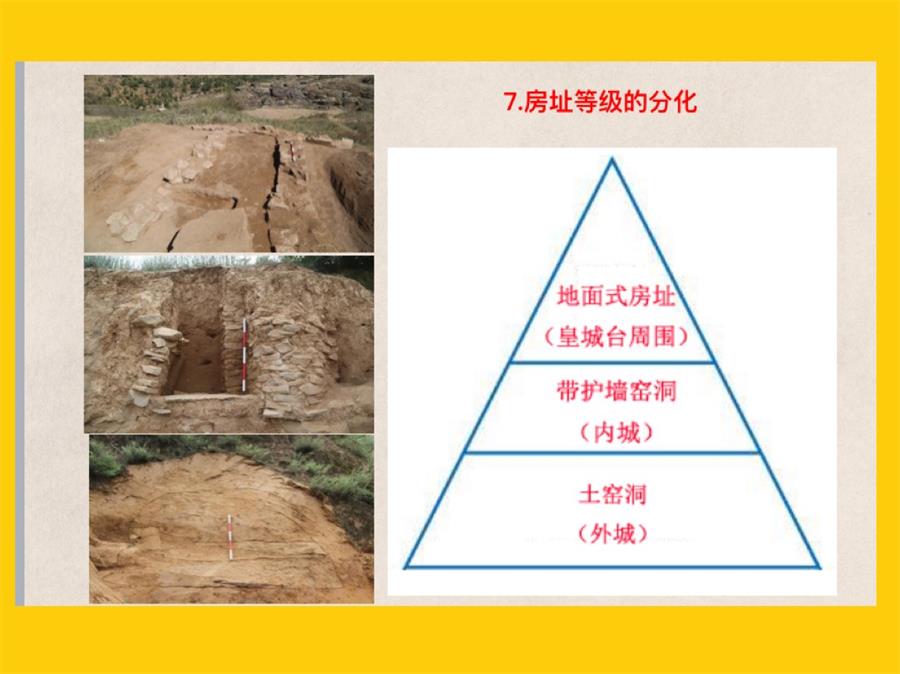

地面式、帶護(hù)墻的窯洞和土窯洞三類房址,或代表著一定的等級關(guān)系

進(jìn)入龍山時代晚期,房址之間的差異愈加明顯。在石峁遺址,我們發(fā)現(xiàn)的房址主要分為地面式、帶護(hù)墻的窯洞和土窯洞三類,之間可能代表著一定的等級關(guān)系。地面式的房址主要建于皇城臺周圍,居住者可能與統(tǒng)治者有著更加密切的血緣關(guān)系,享有較高的經(jīng)濟(jì)和社會地位;而帶護(hù)墻的窯洞主要分布在內(nèi)城之中,外城中的土窯洞更加簡陋,表現(xiàn)出社會和經(jīng)濟(jì)地位可能比內(nèi)城居民還要低。

墓葬規(guī)模等級懸殊,逝者地位尊卑有別

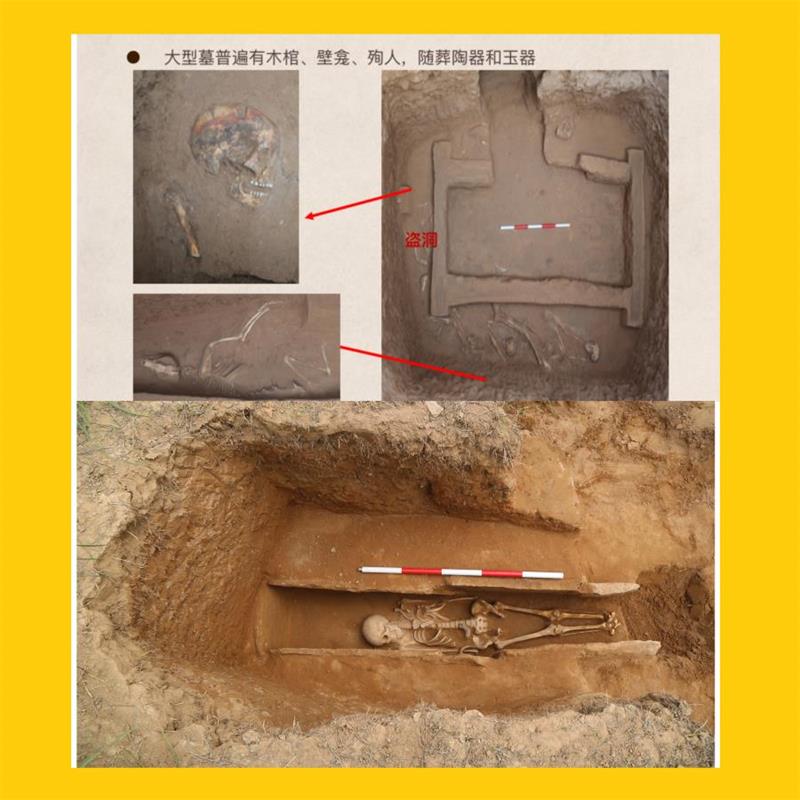

龍山時代晚期,墓葬之間的規(guī)模差異更加明顯,大型墓葬墓室的面積往往能達(dá)到10平方米左右,有著豐厚的隨葬品和木棺等葬具,在棺外還有殉人和殉狗。高等級墓葬普遍有壁龕,放置有成組的陶器,一些還飾有彩繪,墓主人身上還佩有玉器。小型墓葬面積不足1平方米,僅可容身,基本不見隨葬器物。墓葬規(guī)模的巨大差異也顯示出了死者生前的身份地位和占有社會資源的差異。

最大的墓葬可達(dá)10平米,且隨葬品豐厚,最小的僅能容身(下圖)

通過以上八個方面的變化,能夠清晰的反映出從公元前3000年至公元前2000年之間,陜北地區(qū)經(jīng)歷了一個從平等社會到復(fù)雜社會的發(fā)展過程。在財富高度集中、大型宮室及公共設(shè)施形成的過程中,聚落規(guī)模差異逐漸增大,等級分化趨勢逐漸明顯。聚落在發(fā)展過程中,對防御需求越來越強(qiáng)烈,從簡單的環(huán)壕、石墻演變?yōu)槎嘀氐某窃<漓牒驼疾分饾u復(fù)雜多樣,出現(xiàn)了掌握這一權(quán)力的巫覡階層,宗教成為凝聚人群的重要的手段。從龍山晚期開始,出現(xiàn)了社會階層和權(quán)力的分化,最終形成了早期國家。

(文章首發(fā)于文匯APP,原題為:“邸楠:石峁,陜北高原上最早形成的早期國家|講堂159-4②”)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司