- +1

黃仕忠丨外公的壓歲錢

搖啊搖,

搖到外婆橋,

外婆請我吃年糕……

這童謠,說的便是去外婆家“走人客”(做客)的事兒。

那時,我們一幫孩子,只要聚集在“道地”(曬場)里,便有人忍不住炫耀:去外婆家“走人客”,外公、外婆待他奈格(怎么)親熱,捧出介多好吃,玩具還能帶回幾樣。而最愛比較的,就是壓歲錢多少……他們這般說著說著,我就不想聽下去了,因為我外公、外婆早在我出生之前就去世了,我從來沒有這樣的機會,于是我也不喜歡這首童謠。

大約八九歲的時候,快過年了,母親忽然派我跟著哥哥,去給外公拜年,并讓我們記住,要叫他“光祖外公”。這像是憑空掉下了個外公來,讓我有些興奮。母親備好了一只菜籃,裝了年糕、粽子,我們用一根一米多長的木棍抬著就去了。

光祖外公住在三里路之外的宅士下村。走過溪上的木橋,穿過楊村,翻過風化山崗,沿山邊水緣走得一段,下了大埂,就是宅士下村了。

鄉人通常把橋亭、宅士二村連稱,因為那一片都姓王,原本便是一族。父親說,元代有個王冕,就是這村的人。他小時候窮,天天放牛,就用毛筆沾著清水,在大磚頭上寫字,或者是看著荷花畫畫,練出一手“沒骨畫”,后來成了畫家,畫的墨梅,極是有名。我家太公手里曾有一幅他的畫,被人惦記了,那人花了很多心思,派人來我家做幫工多年,才覓得機會偷了去,于是畫就沒了。我那時對畫被偷走沒什么感覺,對“沒骨畫”是一種什么畫,則頗生好奇,但沒有問到答案,后來也就忘了。

這村,明清時叫“檡樹下”,村西側為西大山,山上多檡樹,木質細密堅韌,可做射箭的扳指,故此得名。櫟江穿村而過,民居則沿江、沿山勢而建。不過這“檡”字太難寫,后來就改叫“擇樹下”,“文革”中卻是叫“宅士下”。我小時候聽發音,還以為是“著地下”,心中好生奇怪,“緊貼在地面上”的這個村子,該是什么模樣。后來才知道是“宅士”。宅者,居也,意思是“士”所居住的地方。《尚書》里說:“多士,……今爾惟時宅爾邑,繼爾居。”所以厘定這村名用字的人,想必是個有學問也有志向的人。

進得村子,才知道這“檡樹下”原來很大,比我們“錢家山下”氣派得多了。我跟著哥哥,來到一個大“臺門”里,天井里鋪著青石板,有我們村曬谷場那么大。光天井東面的連排樓屋,就有八九間,光祖外公卻是住在一個只有六七尺寬的屋弄里。那本當是置放樓梯的地方,卻不知為何沒有架起樓梯,成了他的居室。門口,幾塊木板拼起來,略微遮擋著,充作門板。門邊壘了一個極為簡陋的灶,灶上放著一個鋁鍋,一個掉漆的瓷缸,還有幾個黑乎乎的碗。因為沒有煙囪,那墻已經被熏得漆黑一片。屋內,靠墻邊擺放著一張木板架成的、簡陋的床,床上搭拉著一張紗帳,床頭頂著一個黑柜子。

我們去時,光祖外公就坐在床上。他那時已有七十多了,穿著一件袖口油膩得發亮的老棉襖,頭發花白,胡子拉碴,滿臉都是皺紋,被從門口透進來的光線一照,顯得有些慘白。他正在呼哧呼哧地抽紙煙,門牙已經掉了,留下的牙齒黑乎乎的,似乎也有些缺損。見到我哥遞過去的籃子,他咧嘴笑了一笑,伸手取出籃子里的東西,放在地上。然后從懷里拿出一個手絹包,小心翼翼地一層層打開,然后挑了枚硬幣,想了想,又數了些紙幣,說是給我們做壓歲錢。哥哥接過來,他們又說了一些話,我也沒有聽清楚說什么,只是當時的場景,居然是攝了像一般,清晰地印在了我的腦海里。

屋弄里沒地方可坐,我們放下東西就回轉了。爬上風化山崗,山道彎彎,柴草遮路,無人經過,哥哥迫不及待地拿出那疊壓歲錢來數。嚯,一疊卷了邊角的紙幣,一角、兩角的都有,面額最大的是一張略有些新的五角,印著素描的水電站,還有一個五分錢的大硬幣,錚錚發亮,加起來,總共是一塊兩角五。那時候母親很少讓我們去“走人客”,擔心給別人添麻煩,于是我們得壓歲錢的機會不多。正月里舅舅給的壓歲錢,通常也就五分、一角,所以這是我們哥倆有生以來得到的最多的壓歲錢了,那種喜悅,連比我大三歲的哥哥也情難自禁。我們翻過風化山崗,順著被雨水沖刷得高低不平的黃泥路,一蹦一跳地沖下坡來。哥哥先喊“一塊兩角——”,我就大聲應道“五!”我們就這樣一邊喊著,一邊下坡,只覺身輕若燕,飛下嶺崗,一路舞旋著,穿過楊村,回到家里。其實,那壓歲錢最后都交給了母親,不過,那種快樂卻永遠留在了我的心底。

我長大一些后,也曾在大路上與光祖外公遇見過一兩次,我正想要打招呼,他卻掖著一把雨傘,低著頭,躬著背,目不旁視地走過了。

后來,我漸漸知道了光祖外公的一些情況。

記得母親每次提到他時,都是恭恭敬敬地稱他為“光祖先生”。“先生”,在鄉下也就是“郎中”(醫生)。看病,就叫“看先生”。

但“光祖先生”原先還真的是一位“先生”。他是教書的“先生”,解放前曾在十里坪教過書,后來不知因受何事刺激,精神一度失常,就回到了家。他與妻子育有一女,但妻女早逝,后來他就一個人過生活。

他父親叫王藜生,是晚清的一個武秀才,善書法,懂醫術。光祖是他第七個兒子。受父親影響,光祖年輕時喜讀醫書,能開方,會治病,后來就靠行醫養活自己。但他并沒有醫師執業資格,只是一個“草頭郎中”。在他所讀的醫書里面,肯定有一本是《傅青主女科》,因為他最為擅長的便是婦科病癥。據說解放初期,楓橋區晁區長的太太產后患病,久治不愈,本著試試的心理上門找他看,誰知一看就靈。區長夫婦還特地提著煙酒來表達感謝。

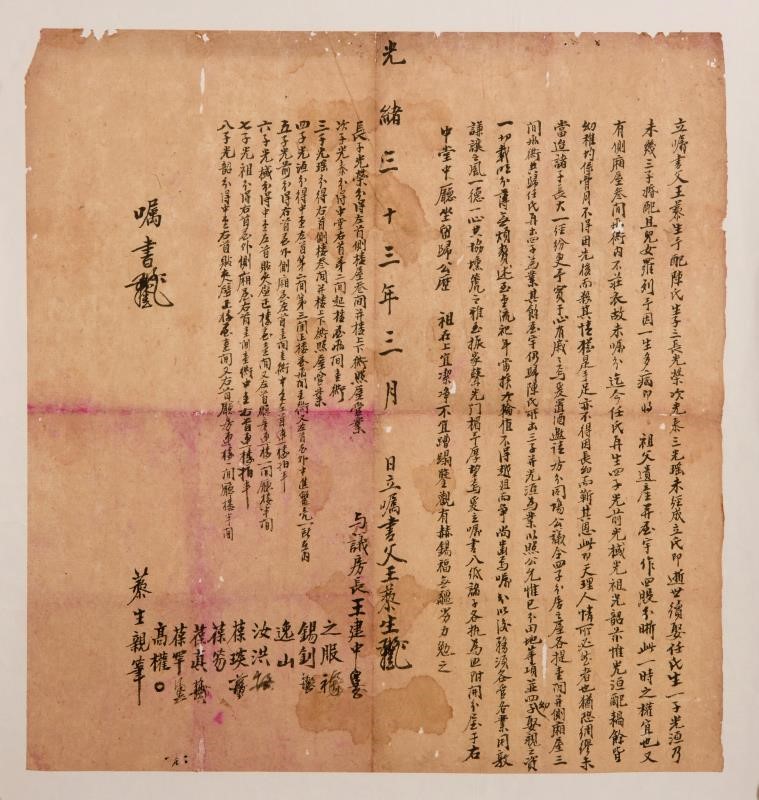

1907年王藜生析產遺囑,光祖為其第七子(王茂根提供)

舊時鄉下缺醫少藥,婦科醫生尤缺。婦女生育時孩子夭折,或是因難產而致一尸兩命之類,時有所聞。婦女在家中生產,衛生處理欠妥,產后出血、感染得病,更是常見。加上女性對所患之癥,羞于啟齒,等到病情嚴重,往往錯過了最佳治病時間。而光祖先生通過望聞問切,開出方子,或內服,或外用,往往妙手解之。有些病癥在大醫院也無法治好,光祖先生卻有辦法讓她們康復,所以口耳相傳,遠近知聞。

因為尊敬,也出于同情,隨著他年事漸高,鄰近諸村受其恩惠的母親們,都讓兒輩稱呼他為“外公”,逢年過節,便派孩子給他送些糧食、菜蔬、雞鴨之類。

光祖外公的性格,卻是我行我素,獨往獨來,根本不理睬別人的眼光。他想看病,就給看病。如果他不愿看病,求也沒用。他說:“書是爹娘給讀的,憑什么就一定要給你看病?”所以,他沒有親人,也沒有朋友。不光本村,連鄰近四鄉,也多稱他為“光祖癲佬”。

奇怪的是,這并不影響他的“醫聲”,常有幾十上百里外的人慕名來求醫。本村人卻只當笑話看,道是:路無可走,求神拜佛;病無可醫,癲佬不忌。

說起來,我家與光祖外公的緣分,卻是很早的。他早年曾患過精神分裂癥,發病時,頗有些“武七武八”,出手不知輕重,傷著了人,所以也被人追著打,一路逃到了小溪塢,得到我外公、外婆的救助,就在小溪塢住了有兩年多,養好了病。我母親那時還是小姑娘,一直以長輩稱呼。

我母親與父親結婚,是長房長媳,但頭兩胎都是女兒,在村里有些抬不起頭。光祖先生卻特別喜歡我二姐,一再說要認她做外孫女。我大姐說,在她們小辰光,有好幾次光祖外公來我家,就是特地來給我二姐送“回貨”(禮物)的,通常是一只小香糕、幾粒紙包糖,他就在凳子上坐著,看著二姐吃完,才心滿意足地走了。但我二姐那時也才幾歲,這些事已完全沒有記憶了,只記得光祖外公確實對她特別好。

光祖外公對我們家的恩惠還有不少。我本當有一個弟弟的,但母親在懷孕七個月時,因在田里勞作,不慎就在田野上早產夭折了。父親說,這弟弟的相貌與我嬰兒時很相像,可惜未能存活下來。母親傷身又傷心,因此患了病,幸蒙光祖先生開方調理,才得以康復。

到了“文革”中,因他舊有“癲佬”之名,又無醫師資格,有人擔心他會治出人命,向衛生所建議,光祖癲佬開出的方子,不要給他撮藥,卻不知這直是要斷了他的生計。

幸而上天有好生之德,總會給人留有一線生機。我大表哥那時擔任櫟江鄉衛生院的院長,對光祖先生卻是十分敬重。他再三給藥房打招呼:“光祖先生的方子來,你一定要給撮的。”

大表哥在學校學的是西醫,做了多年鄉村全科醫生,退休后,卻以擅長中醫,被請去城里的大醫院坐臺。他有不少自創的藥方,治愈過滬杭的大醫院放棄的病人。他說:“我有好幾只方子,就是從光祖先生這里來的。光祖先生用藥十分大膽,有好些味藥,劑量遠超規定,藥房不敢發藥,我說按方給藥就好。因為他特別擅長用那幾味藥,所以才能顯奇效。”

大表哥在永寧衛生所時,就對光祖先生有所照顧,讓他萬一取不到藥,就到石砩來。后來主管櫟江衛生院時,照顧就更多了。所以光祖先生雖然孑然一身,但因為有醫術傍身,晚年生活尚是不錯。他煙癮甚大,每天至少要兩包煙,但這煙卻從未斷過。我二姐在櫟江公社工作時,也經常去探望他,曾特地請她的中學同學、也是宅士大隊的支部書記,多多關照這位“五保戶”。

光祖先生去世的前兩天,我大表哥趕去宅士村,請了一個“地主”的兒子(因家庭成份不好,才會接受派遣),幫忙燒了一大鍋熱水,把光祖先生抬到屋子旁邊的大路上,在陽光下給他擦洗了身子,換上了新的布衫,又給換了新的棉被。還把他的住處也徹底打掃了一遍,光煙頭、雜物就挑了有五擔。宅士下人很好奇蔣醫師何以對光祖癲佬這般用心,“像是看西洋鏡似地看了一回”,大表哥回憶說。

就這樣,光祖先生最后干干凈凈地離開了這個世界。那時“文革”還沒有結束,他頑強地活到了將近八十歲。

現在,他去世已經四十多年了,偶爾也還有人記得他。就像我大表哥恭恭敬敬地稱“光祖先生”,我姐姐則是親熱地叫他“光祖外公”,我與我哥說起那“一塊兩角五”的壓歲錢,他也是記憶猶新,說:那時這可是好多錢啊!

不過,您要是問楊村和下西湖的老人,他們就會說:“噢,你是說那個光祖癲佬啊——”

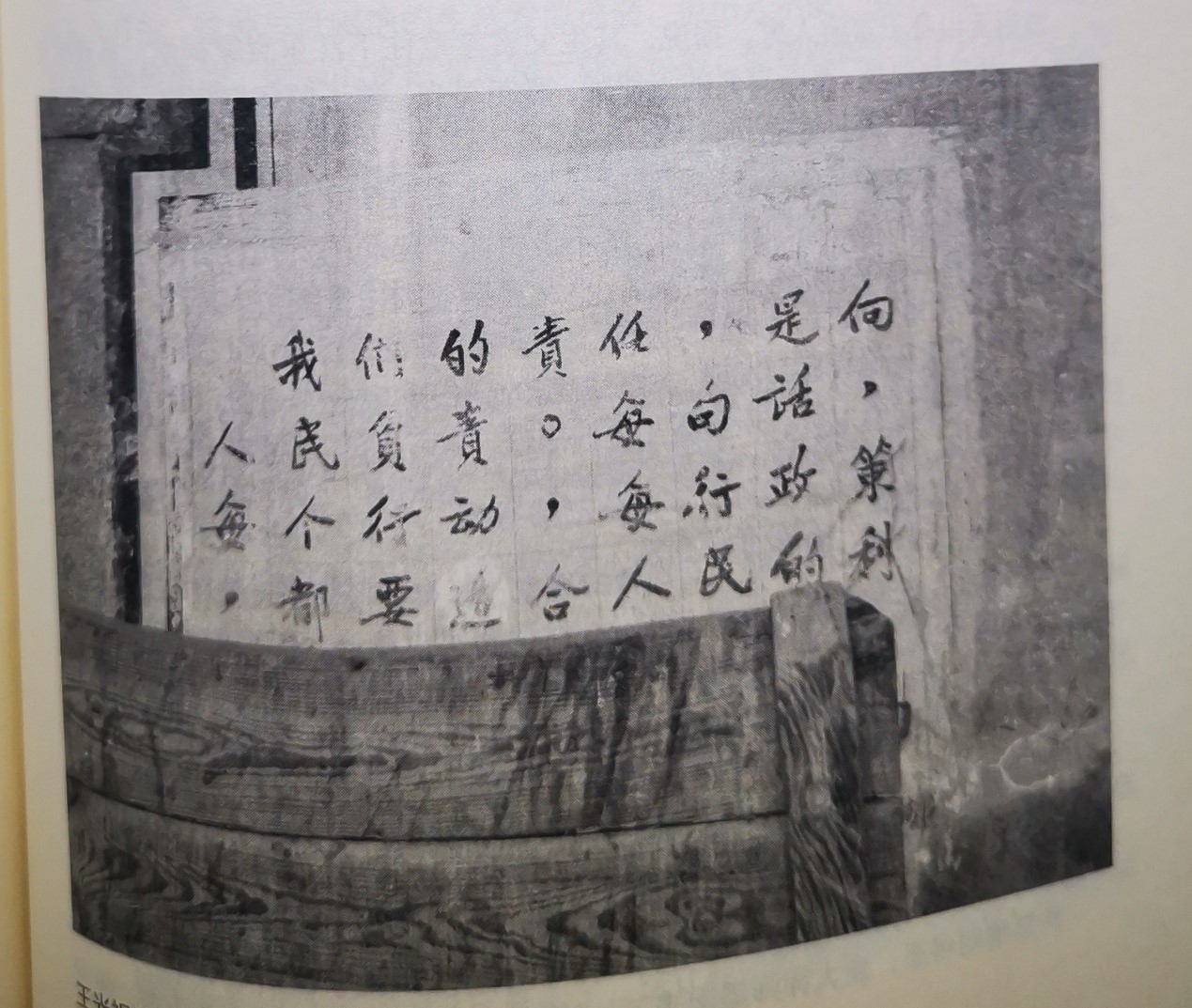

光祖外公書寫的標語,現在已經被粉刷掉了。(王輝提供)

【回音壁】

黃仕祥(家兄):那一塊二角五的壓歲錢,我現在也都還記得。那時候可是很大一筆錢呵。其實那次我也是頭一次去看光祖外公,姆媽給我說了大致的方向,可能那個大臺門目標還比較大吧。

何伊文:我今年86歲。4歲時,我母親去世,父親在外當兵,小時候我長期寄養生活在宅士下外婆家,直到14歲時,二舅送我到上虞,然后乘火車去余姚讀書。我1957年從慈溪周巷中學畢業,考上幼兒師范,因父親被劃上右派,錄取被取消,就又回到外婆家。一年后結婚,第二次離開宅士。

王光祖,人家叫他“癲佬”,我叫他十三太公,住在我外婆家的稻桶屋里,平時滿臉胡子,頭發蓬亂,別人看了都要逃。可我一點也不怕,叫他“十三太公”,他就滿臉笑容,有時煨番薯給我吃。他很窮,所以遭人罵。他看婦科病很好。有的婦女找他看病,看好的,就送他米、肉之類的東西。后來我到余姚讀書,他的情況就不知道了。

幾年前我去擇樹下送葬,宋賢舅舅見我,把我叫到旁邊說:“十三太公有本治婦科的書,他死時說:‘這本書交給伊文。’”我珍藏著阿宋舅舅交給我的這本書,只是到今天我還沒打開他的遺物。

陳立忠(中學同學,資深中醫):關于“光祖癲佬”的故事,從我父親(仕忠注:楓橋名醫)那里聽到過一些。五十年代初,當時的醫療體系由個體開業轉為集體醫療,各個鄉成立保健所,個體行醫者都被納入保健所,大概因為“癲佬”的原因,光祖未被納入集體保健所工作。究其癲佬之名,并非因其真有瘋癲之病。他有句口頭禪,“當醫生要大板刀背著走,要緊關頭一刀劈下去,是生是死看運氣。”看病開方常用峻藥毒藥,且劑量超常,于醫家中特立獨行,故有癲佬之稱謂。當時藥店因懼怕其峻猛之方不敢配方,又因其未納入集體組織,所以一度取消了他的行醫資格。一次,當時的楓橋軍管會主任,其女兒哮喘發作,病情危急,百藥莫效,無奈中求救于光祖癲佬,光祖下筆就來:“砒石二兩……”主任救女心切,死馬當活馬醫,照方抓藥。一劑哮停,二劑而愈。主任遂下令恢復其行醫資格。小時候只知砒霜會殺人,癲佬的故事只當傳奇來聽。待本人學醫后才知砒霜確實能治哮喘。會不會用,就看醫者的學識和膽量了。

陳百干(中學校友,下西湖村人):我八十九歲的老父親,接受過光祖先生治療,知道其人。不聞他有兒女,只知他的妻子死得早。大家當面稱“光祖先生”或者“光祖外公”,背后則叫他“光祖癲佬”。確有醫術,敢用重藥,能醫他人不能醫的重癥。可以說是有水平,也可以說因為是“癲佬”,才敢用虎狼藥吧。

吳振武(吉林大學):兄早安。早起一氣讀完,真好,人、事、景,都如在眼前。我只見過祖母一個,但也有幾個非嫡親的外公外婆,對我們都特好,至今常常想起。我媽14歲出去住宿讀衛校,外婆托了一個朋友照顧,是個助產士,天主教徒,也就認作干媽,所謂“寄娘”,大概也沒結婚。我懂事時她已經很老了,一人寡居,靠退休金,無親友的,養一大群貓,最多時有20來只,白天都睡在她床上,墻上有耶穌油畫,這情景在上海也是罕見的。幾乎每個月,我媽都會派我和哥哥去送好吃的,她下班也會路過寄娘家去看看。這老太太一臉慈祥,真跟信教有關,我們親戚中遇到“生產”方面的疑難,都由我帶去她家請教,她總詳細解釋,所以我從小已經聽到“胎兒位置”啦、“會陰側切”啦這類知識。她也活到九十多,我媽給送的終……

黃仕忠:人的感情是十分特別的物事,只要對上了,便是永生難忘。也因為有這些,才讓人覺得世界充滿溫情,也由此而變得美好。

張正(廣東中醫藥大學):就是老人家醫術沒能都傳承下來,可惜了。

黃仕忠:我從王輝先生的書中,看到宅士村還傳有這么一個故事:

某次,光祖先生路遇出喪,棺材抬過,有血滴落地上,他蹲身看過后,攔住抬棺的喪腳:“棺材里是否產婦娘?”出喪人家正自悲傷,見個癲佬攔路,便出言頗是不遜。他連請不要著急,謂若是產婦,還有得救。喪家將信將疑,遂停下開棺。光祖先生在死人胸前一按,頭也未抬,問:“保大人還是保小人?”那產婦的丈夫忙說:“保大人,保大人!”光祖先生取出一根長針,深深扎入死人心口,隨即死人肚皮一陣顫抖,口中有氣回生。待死嬰接出,產婦便已眼珠轉動,醒了過來。眾人遂皆跪拜稱神醫。

光祖先生則淡然道:“我不是神醫。這是胎位不好,叫‘猢猻捧桃’,小孩的手攥住了娘的心,所以生不下來。要保小人,只好摘心而生;保大人,就給小孩手心一針,待手一松,產婦就有命了。但產婦身子太虛,沒力氣生了,只好挖出。也勿須可惜,大人平安,下次仍可再生。”

不過,這故事太過神奇,很像是從哪本古書里搬過來的,恐怕當不得真。

任平:長江學者寫系列,西湖家園壓歲錢。麒麟人物非異類 ,便有年味成逸篇。

周松芳(中大同門):別具一格,自創一體。

崔山佳(浙江財經大學):“光祖外公”是位傳奇人物。

陶棣華(杭大同學):鄉村奇人。我小時也看到過(就是沒近乎零距離接觸過),一些奇人——一般這些奇人也是畸人,是記憶中對往昔的觀照中時會幻化而跳閃出來的意象。

徐永明(杭大同門):塑造了一個光祖外公的形象,有點小說的筆法。光祖的字還是不錯的,是一個文化人。

劉勇強(北京大學):前幾篇以事為綱,人以事存。這一篇以人為主,更充分地寫出了一個卑微生命的生存本領與狀態,這種邊緣人物居然有雪泥鴻爪的字據為證,可見挖掘之深。存在即意義。

羅書華(復旦大學):一塊二角 五—— 傳神寫意。

趙國瑛(中學校友):本文主人公有濟公遺風。生活放蕩不羈,心存善念,肯救人于不治,遂成江湖傳奇。所謂“癲”看怎么說,說別人癲的自己未必正常,不屈從世俗,活出個性就是“癲”,每個人都有自己的活法,光祖的活法也應得到尊重。壓歲錢是個藥引子,正如光祖從醫的一生,愛恨情仇,快意人生,只管過自己生活,心無掛礙,往生彼岸。看了題目,猜不出內容或結局,方為好文章,奇巧乃能引發讀者興趣,黃兄此文當如是。

廖智敏(中大學生):謝謝老師分享。這篇好溫情呀。看到回音壁里光祖先生寫“砒石二兩”,小小地震驚了一下……不由想到現在醫院里的一些醫生們,一番機器檢查之后,根據指標判斷病癥,然后基本上同一病癥就用特定的哪幾款藥,也不管病人體質,結果治個一年半載都治不好,有些甚至把小病拖成大病,原本的病沒治好,反而損及其他器官。但因為他們“按病癥開藥”,符合“規矩”,不出錯,所以這樣做對醫生來說是最“保險”的——反正患者去找別的醫生,大致也是如此開藥。對比之下,光祖先生下的雖是猛藥、“毒藥”,體現出的卻是慈悲心腸。畢竟這種藥方,萬一鬧出人命,是會被人尋仇的,但他一心救人,也顧不得那許多了。當然,他這般做法,需要極高明的醫術加持才行。有仁心又有技術,敬佩。

夏心言(中國人民大學):對畸零人的溫情,大約更為寶貴吧。錦上添花常有,雪中送炭最難。很喜歡這一篇小說似的故事。

吳先寧(民革中央):時代車輪稍微回碾一下,光祖外公就像沙塵一樣碾碎了,不光地富反壞右碾碎了,無牌照中醫也碾碎了。文學的魅力在于人物的命運,這是任何其他文字,哲學也好,文獻學也好,代替不了的。

普慧(四川大學):可稱為《一個人的成長史和思想史》;請寫下去,豐富當代史的書寫內容。如果這樣的材料多了,當代史的撰寫就可能不同了。

陳林俠(中山大學):黃老師描述的真的很有畫面感,細節生動,真實的兒童心理,又是民間中醫大師,曲折之命運,醫術之精湛,情感之樸實,構成一個兒童眼中的俗世奇人故事。這正是中國文化自信背景下中國電影最稀缺的好題材!好人物!好故事!

紀德君(廣州大學):這個春節,可謂黃老師的豐收年了,一連串寫了好幾篇年味十足的散文,令人歆羨不已!文中由壓歲錢寫到光祖外公給的一塊二毛五一節,尤其生動、傳神、有趣,由此可見潦倒貧困的光祖外公對我家之情深義重!雖然是回憶錄,有的信息還是間接獲得的,但光祖外公的個性形象還是躍然紙上,讓人過目不忘。真是一篇難得的真情文字!

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司