- +1

陳藝婕評《溪山清遠》|高居翰如何向中國繪畫舉起“堂吉訶德的長矛”?

《溪山清遠:中國古代早期繪畫史(先秦至宋)》,[美]高居翰著,張堅等譯,北京大學出版社,2022年10月出版,840頁,398.00元

在眾多中國讀者眼中,高居翰(James Cahill,1926-2014)或許是中國繪畫領域最為名聲卓著的海外研究者,被稱為“最懂中國畫的美國人”。他在中國巨大的影響力,有相當一部分來自他數量龐大的著作。2009至2022年間,三聯書店曾將高居翰的八本著作密集而系統地引進中國大陸。2023年開年,高居翰重回眾人視野,一部厚達八百二十頁的巨帙作品《溪山清遠:中國古代早期繪畫史(先秦至宋)》由北京大學出版社出版。

本書開篇提及,高居翰去世前曾對自己未能寫出一本中國美術通史而深感遺憾。但他當時年事已高,無力再撰寫規模宏大的通史著作,所以才選擇了錄制視頻這個相對簡單的形式。《溪山清遠》一書正是由高居翰晚年錄制的系列講座“A Pure and Remote View: Visualizing Early Chinese Landscape Painting”翻譯、整理而來。所以準確地說,這并不是一本嚴肅的學術著作,而是高居翰引導讀者學習如何“觀畫”的指南書,帶領讀者“云看展”的觀畫秘笈。也正是因為如此,眾人難得見到了一個更為真性情的大師。

在開篇的“導言”中,高居翰就極其鄭重地提出了要求:“聽我講的時候,請不要費心做筆記。……仔細觀看才是我真正想讓大家去做的事情。”他認為,“作品不會說話,畫家也不用凝重和嚴肅的術語,一切都在畫里發生著”。高居翰最想讓中國藝術研究領域里的年輕學者銘記于心的,就是“要長時間觀察和分析藝術作品,把注意力放在視覺特質上”。他認為,眼睛是用來觀看藝術品的,而不是用來閱讀文獻的;美術史研究應以畫面圖像,而不是文本話語為核心。觀畫,要重視看畫面本身,題跋印章和畫面背后的筆法傳統及歷史典故,遠不如觀看本身重要。

其實,即使作為一名美術史專業的學生,能夠跟隨專家看畫的機會也并不多,更不必說還是跟隨像高居翰這樣經驗豐富、學識淵博的學界“大佬”。因此,跟隨此書細讀畫作,這種體驗分外珍貴。在《溪山清遠》中,高居翰以輕松的口吻,梳理了早期中國美術史上的幾百幅繪畫,就好像帶領讀者在一個巨大的虛擬美術館里,細細觀看了一個精彩絕倫的畫展,回味無窮。在現實世界里,沒有任何一個美術機構,有能力組織這樣一個規模巨大的線下展覽,更不能邀請到像高居翰一樣高水平的講解員。面對一幅畫時,應該注意什么細節?所謂觀畫,具體是如何深入的?為什么專家可以凝視畫面幾個小時甚至幾天仍然戀戀不舍,而普通人幾分鐘后可能就會感到無聊?跟隨著高居翰的指引,漸漸地,讀者就可以自己回答這些問題。值得一提的是,高居翰也會融匯中西,將中西繪畫和詩歌、音樂相比較,這些都帶給人們很多新鮮的啟示。

高居翰

不過,高居翰并不是一個“中立”“客觀”的引導人。學術界很多人領教過他的學術激情。他熱衷且擅長辯論,自己對此也并不諱言。他甚至“很享受辯論的過程,也喜歡有一個持不同立場的‘陪練’伙伴,這能讓他更加嚴謹地論證自己的觀點”。與《溪山清遠》相比,他以往學術著作中的論述尚屬相對克制;而在這本新書中,他以前所未見的坦率態度,表達了自己的觀點:“不應該堅持正統的舊觀念。”所謂“舊觀念”,是指古代中國文人士大夫推崇的審美觀,包括書畫同源、南北宗論等一系列傳統藝術理論。

高居翰如此解釋“舊觀念”的來歷:“我們看到的文獻資料都是文人留下的,一直受文人階層的青睞,寫的人和喜歡的人都屬于同一階層。他們推崇的畫作也都是有教養,甚至身居高位的文人所畫。自然,因為文人階層話語權的緣故,文人畫高于職業畫家的畫作。”“這類山水畫完全超出這些業余畫家的能力,所以他們帶著嘲弄的態度,說這樣的畫一點價值都沒有。”他反復用一些堪稱尖刻的詞句來描述這種“舊觀念”,例如“極少數男性精英群體自我標榜的修辭”,認為其“自私自利”“自我吹捧”,是“一種扼殺思想,且廣為流傳的陳詞濫調”。他質問:“為什么我們還要持續不斷地賦予他們榮耀,視他們的說辭為中國繪畫的核心真理?”并且呼吁:“忘掉所有那些文人批評家和理論家灌輸給你們的東西。”他一反早期對文人畫的推崇,在晚期主張一種更富包容性和更為寬廣的對中國古代繪畫視覺傳統的認識。

高居翰非常喜歡美術史學者萬青力為他繪制的一幅將他打扮成傳統中國文人的肖像,還曾經打趣說自己是“新儒家”(理學)信徒。但當他寫下這些言辭激烈的句子時,顯然并沒有把自己視為文人士大夫的一分子,也沒有與他們共情。《溪山清遠》的“代后記”,是一篇對高居翰的女兒莎拉的采訪,它為我們理解他的立場提供了一些線索。莎拉提到,高居翰并非出身于知識分子家庭或藝術世家,而是加州小鎮上一名游泳教練的兒子。而且在父母離婚后,高居翰實際上沒有嚴格意義上的家,他是由父母的朋友和其他親戚撫養長大的。與高居翰同一個時代的大多數美術史專家,例如他非常尊重的收藏家王季遷(1906-2003),以及他多年的辯論對手、美術史家方聞(1930-2018),多出身于書香世家。高居翰的家庭背景,在他的眾多同僚之中,實際上是比較特殊的。正如學者張堅在《溪山清遠》的“譯者序”中所說,高居翰的“能言善辯乃至某些主觀偏頗之見,并非基于自命不凡的精英文化優越感”。事實上,高居翰對文人頗為苛刻,倒是與古畫中下層民眾的共情十分強烈。他高度贊賞《江行初雪圖》(臺北故宮博物院藏)中畫家趙幹對漁民“帶著同情地細致觀察”,認為此畫的出色之處正在于,“畫中漁民忙于日常工作,而不是圍坐著享受生活”。面對《漁村小雪圖》(北京故宮博物院藏)時,他則譏諷道:“這里畫家沒打算真實地反映漁民的生活;相反,這位畫家大富大貴,不會像趙幹和其他畫家那樣,花費太多時間在漁民身上,他也沒有描繪他們生活的精湛的繪畫技巧……”《漁村小雪圖》一般被認為是北宋時的駙馬王詵所作。北京故宮博物院網頁上的解說是:“雖有漁夫艱苦勞作,但反映的卻是文人逸士向往山林隱逸生活的雅致情懷。”表達的含義接近,但真是比高居翰含蓄多了。在評價《曉雪山行圖》(臺北故宮博物院藏)時,高居翰再次發出了嘲諷:“我猜那些文人和貴胄看到這幅畫時是不會打冷顫的,因為他們風吹不著,雨淋不到,大自然令人痛苦的一面只會影響下層人民,而不是他們。”

高居翰對“舊觀念”的抨擊,在《溪山清遠》中呈現為逐漸強化的姿態,因為最后“南宋大師”“宋元之變”等幾個章節,集中于講述受“舊觀念”負面影響最大的幾個畫家——馬遠、夏珪、梁楷、牧溪,他們并沒有得到應有的重視。附錄中的“佛利爾獎章致辭”像是一個總結,有點圖窮匕見的尖銳。高居翰自述,他“在整個學術生涯中,一直都不太認同這類觀念”,如果讀過他的眾多著作,會發現這是實打實的真心話。高居翰的學術歷程是從文人畫展開的,用他自己的話說,“愚蠢地”選擇了元代畫家吳鎮作為博士論文(1958)主題。高居翰最負盛名的著作是他的文人畫研究四部曲,也就是《隔江山色:元代繪畫(1279-1368)》(1976)、《江岸送別:明代前期的中國繪畫(1368-1580)》(1978)、《山外山:晚明繪畫(1570-1644)》(1982)、《氣勢撼人:十七世紀中國繪畫的自然與風格》(1982),但是,他從未徹底接納文人畫論。

在《山外山》中,高居翰大膽評價,說董其昌沒有足夠的能力去摹寫古代大師的杰作。他還不顧“為尊者諱”的傳統,直接寫到了“民抄董宦”的黑歷史,揭露了董其昌在個人道德上的污點。與此相對,依據繪畫技巧高超、構圖符合透視、畫面寫實等標準,高居翰發掘了一個當時尚不為人知的明代畫家張宏。《氣勢撼人》因為討論了歐洲銅版畫對明代繪畫的影響,激起了極其激烈的爭論。之后的《詩之旅》(1996)、《致用與娛情》(2010)等著作,以及在《溪山清遠》中也能看到,高居翰花了很多心思在古代中國繪畫中尋找透視法、明暗法,高度贊賞那些準確表現了自然的作品。所以,他非常欣賞長于寫實的南宋繪畫:“對于南宋時期的皇室院體畫,中國文人傾向于嘲笑、貶低,或將其視為低級藝術,當然你會發現我的觀點與此相反。”

雖然高居翰討厭董其昌及其文人畫論,但他的行為與董其昌有一些微妙的相似。董其昌用“南北宗論”創造了“南宗畫”“北宗畫”概念,重新排布了古代畫家在美術史上的位置,拔高文人業余畫家,貶斥職業畫家;高居翰則想要發掘中國古代繪畫中寫實的要素,用“詩意畫”“禪畫”這些新概念串聯、構建全新的美術史框架,迫使中國人重新評價南宋院體畫和禪宗繪畫的價值。

高居翰并不畏懼爭論,有一點堂吉訶德式的勇氣。他自豪地說:“在多年的學術生涯中,我始終試圖以一己之力來對抗這種所謂的主流。”這句話的上下文,是在討論“宋元之變”,他表達自己對文人畫論的不屑。但寫下這句話時,他心里想的恐怕是《溪岸圖》事件。他和方聞關于《溪岸圖》真偽的論爭,歷時久、影響大,是學術界眾人十分關注的大事件。《溪山清遠》收錄了高居翰對《溪岸圖》事件的完整記錄。師友、學生激烈的反駁,不但沒有成功實現“敲打高居翰”(751頁)的目標,反而激起了高居翰的一腔孤勇。在他看來,方聞、王季遷、班宗華(Richard Barnhart,1934-)等人無法辨認出《溪岸圖》的問題,恰恰是因為他們被文人畫論遮蔽了雙眼,掉進了張大千精心設置的陷阱。在《溪山清遠》中談到宋代繪畫的真偽問題時,高居翰再次做出了相當刺激的判斷:《踏歌圖》(北京故宮博物院藏)并非馬遠真跡(530頁),《祥龍石圖》也非宋徽宗真跡(494頁)。高居翰辯解說,傳統的中國藏家和研究者對南宋繪畫往往不屑一顧,這個領域不是他們的強項,因此在討論南宋繪畫時,“我似乎對中國同行特別嚴厲”(531頁)。

在豆瓣網上可以發現一個有趣的現象:高居翰完成于二十世紀七十到八十年代初的文人畫研究四部曲《山外山》(9.0分)、《隔江山色》(9.0分)、《氣勢撼人》(9.0分)、《江岸送別》(8.9分),評分均顯著高于他較晚期的《詩之旅:中國與日本的詩意繪畫》(8.2分)、《致用與娛情:大清盛世的世俗繪畫》(8.4分)、《畫家生涯:傳統中國畫家的生活與工作》(8.5分)。而負面評價大多集中于對高居翰提出的新論點的不滿。讀者認為高居翰“標新立異”,“對文人畫的評價有失偏頗”,對“詩意畫”等新概念論證不清,等等,與以方聞為代表的學者對高居翰的批評頗有相通之處。在此基礎之上,恐怕《溪山清遠》引發的爭論,會更加激烈。

這里列舉《溪山清遠》可能會引爆爭論的兩點理由。其一,以上提及的高居翰著作的中文譯本都是正規的學術出版物,特別要求客觀理性,禁止表達個人情感。而相比之下,《溪山清遠》無比坦誠,有點像老教授的私人課堂,包含了相當多主觀感想。“第一人稱的口吻和對古今中外人物事例的旁征博引,更增加了此書的吸引力和知識含量。”(巫鴻語)高居翰不僅分析繪畫作品,還講述了他引以為傲的觀畫經歷,介紹了他的同事、朋友,點評了一些人物的性格特征與學術能力,有一些評價難得一見。其二,高居翰雖然對“舊觀念”有長久的不滿,但其實他的觀點是在長期的研究中慢慢成型的,在此之前并沒有在著作中表達得如此直白。他寫作四部曲時,并沒有對南宋繪畫問題想得那么深遠。到了最晚年的《溪山清遠》中,他才第一次把諸多論點呈現得如此清晰。如果他身體足夠康健,想必會寫出更多關于南宋繪畫的專著,更縝密地論證自己的觀點。但是在精力有限的情況下,他只能優先選擇表明立場、羅列問題和闡述想法。

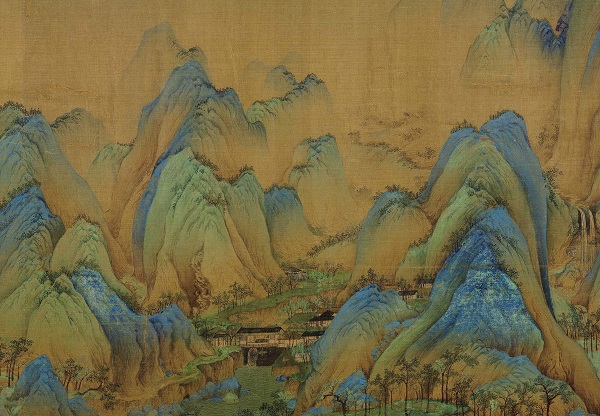

高居翰不喜歡服從“正統”“主流”,為此承擔了極其巨大的輿論壓力,甚至不惜陷入被孤立境地。有時候他確實是對的,但同時,也不能說他的辯論對手們是錯的。在此把《千里江山圖》(北京故宮博物院藏)作為一個有趣的例子。近幾年來,這幅手卷的曝光度頗高,非常受國內外民眾的喜愛。2022年春節時,以《千里江山圖》為靈感來源創作的舞蹈詩劇《只此青綠》,更是將此畫的知名度推高了一個臺階。但是高居翰對《千里江山圖》的評價很低:“這些人物畫得很呆滯,而且并無情節發生,均為簡筆形象,船只表現得中規中矩,樹木也平淡無奇。”(342頁)他認為作者王希孟“并非天賦異稟,而且也缺乏想象力”。他還提出了自己的推論:漫長的數個世紀里,很多觀畫者打開了畫卷開頭,意識到畫作不太有趣,就沒有繼續展開后半部分,所以這個十二米長的手卷,只有卷首兩米有破損痕跡,畫面由此得到了良好的保存,嶄新得“就像是昨日創作的作品一樣”;《中國繪畫全集》用大篇幅彩頁登載這幅畫,是因為上面有宋徽宗的御批和蔡京的題跋,是“一個基于書籍閱讀而做出的選擇,而非基于繪畫觀賞所做出的決定”(342頁)。筆者猜想,2017年故宮舉辦“千里江山——歷代青綠山水畫特展”時擁堵在畫前的觀眾,一定不會贊同高居翰的觀點,甚至可能會生氣。但高居翰關注的是畫面上極其細小的人物、樹木、船只,一般人是很難看到這么具體的程度的;而恰恰是高居翰口中幾近“嶄新”的青綠色彩,構成了一般觀畫者對這幅畫的第一印象。確實,翻遍整本《溪山清遠》,沒有任何一幅青綠山水畫把色彩保存得如此完好,鮮艷得如此攝人心魂。其實高居翰指出的問題非常準確,年僅十八歲的畫學生王希孟在技術上確實略顯稚嫩,無法與其他大師相比。但在如此美麗的色彩面前,有多少人能像高居翰一樣冷靜客觀呢?

《千里江山圖》局部

在《溪山清遠》中,高居翰再一次展示出了堂吉訶德式的勇氣,舉起言辭的長矛迎戰傳統文人審美,堅定不移地保衛他珍愛的南宋繪畫。尤其令人期待的是,在《溪山清遠》的勒口上可以看到預告:接下來,北京大學出版社還會出版高居翰的另一個系列講座“Gazing into the Past: Scenes from Later Chinese and Japanese Painting”,中文譯本題為“凝視往昔:中國古代晚期繪畫專題(元明清)”。能夠想象得到,高居翰提出的新鑒賞標準,在《凝視往昔》里還會進一步發酵,引發持久而激烈的討論,“刺激”讀者從新的角度理解中國美術史。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司