- +1

黃仕忠|長留雙眼看春星——回憶晚年的王季思先生

我是王季思先生帶的最后一屆學生,從1986年秋到1996年春,我自讀博士到留校,追隨先生度過他人生最后的十年。如今,先生離去已將近三十年,近來讀親朋所寫憶念先生的文章,恍然間覺得先生那蹣跚的身影似乎并未遠去,令我有重聞謦欬的感覺。于是掇拾思緒,寫下我的憶念。

一

我讀博士時,先生已年過八十,但仍然寫了多篇超過一萬字的論文:大多是自己列出提綱,然后通過講述,與助手、學生合作撰寫。我也曾根據先生的提綱與講述,為他整理過兩篇論文。1993年,先生與鄭尚憲、我合作編集《中國當代十大悲劇集》《喜劇集》《正劇集》,選目都是先生在反復征求意見之后確定的;每集都有一篇超萬字的序言,雖是我和尚憲起稿,但都經過先生的悉心指導和最后審定。

年過八五之后,先生還通過口述,寫了一些短篇論文。最后的兩年,則是在家人和學生陪伴下,寫一些隨筆和回憶文字,從千余字到數千字不等。這些隨筆中,我印象最深的有兩篇,一篇是《我的老年心境》,另一篇是《禍福交乘 冤親平等》。后一篇,看題目,我以為會講“寬恕”,或是像魯迅那樣的“一個也不寬恕”,先生卻說:“我感激那些信任我贊助我的同志,也不忘記那些從反面激勵我前進的朋友們。”

至于詩詞短章,是先生一直都在寫作的。在生命的最后幾年,他連口述散文也變得艱難,但每年春節也仍然自擬春聯,在元旦時吟詠新篇。例如1994年的春聯:

放眼東方 萬里晴光來晚歲

托身南國 一生學術有傳人

1995年的春聯是:

薪火相傳一生無大憾

中興在望雙眼盼長青

從這些春聯中,可見他心心念念所想的,一是對學術的薪火相傳,欣慰已得傳人;二是對國家興盛的期盼,泰然面對離去那一刻的到來。

甚至當他只能臥床,連翻身也不方便時,仍在床榻上吟詠詩句,讓守護在身邊的兒女記錄下來,有時候也寄給朋友看,如林芷茵先生就收到過“半章”詩篇:“世味嘗來慣,浮生認不真;藥醫不死病,佛渡有情人。”雖談不上是華美的辭章,卻依然可見不老的心聲。

所以,先生的小女兒小雷說:“爸爸的最后幾年,有意識地用詩詞文章來證明他的生存。”

小妹說的是“最后幾年”,這是女兒對父親晚年心態的解讀;大哥是《王季思全集》的整理者,他的回答,已轉換到對先生一生寫作的評說,其實并無矛盾。

我對小雷的說法深有同感。記得有一次我陪侍先生散步,他說,腦子要經常用,夏(承燾)先生晚年不寫文章,腦子很快就退化了;我因為經常寫些小文章和詩詞,所以現在腦子還能轉動。——夏先生晚年深受病患困擾,但心態的“放平”,可能加疾了老年癡呆蔓延的速度。而王先生在晚年仍然努力吸收新的思想與知識,十分樂意與年輕人交往,感受那些勃郁的生氣,因而在暮年也仍煥發著生命的活力。

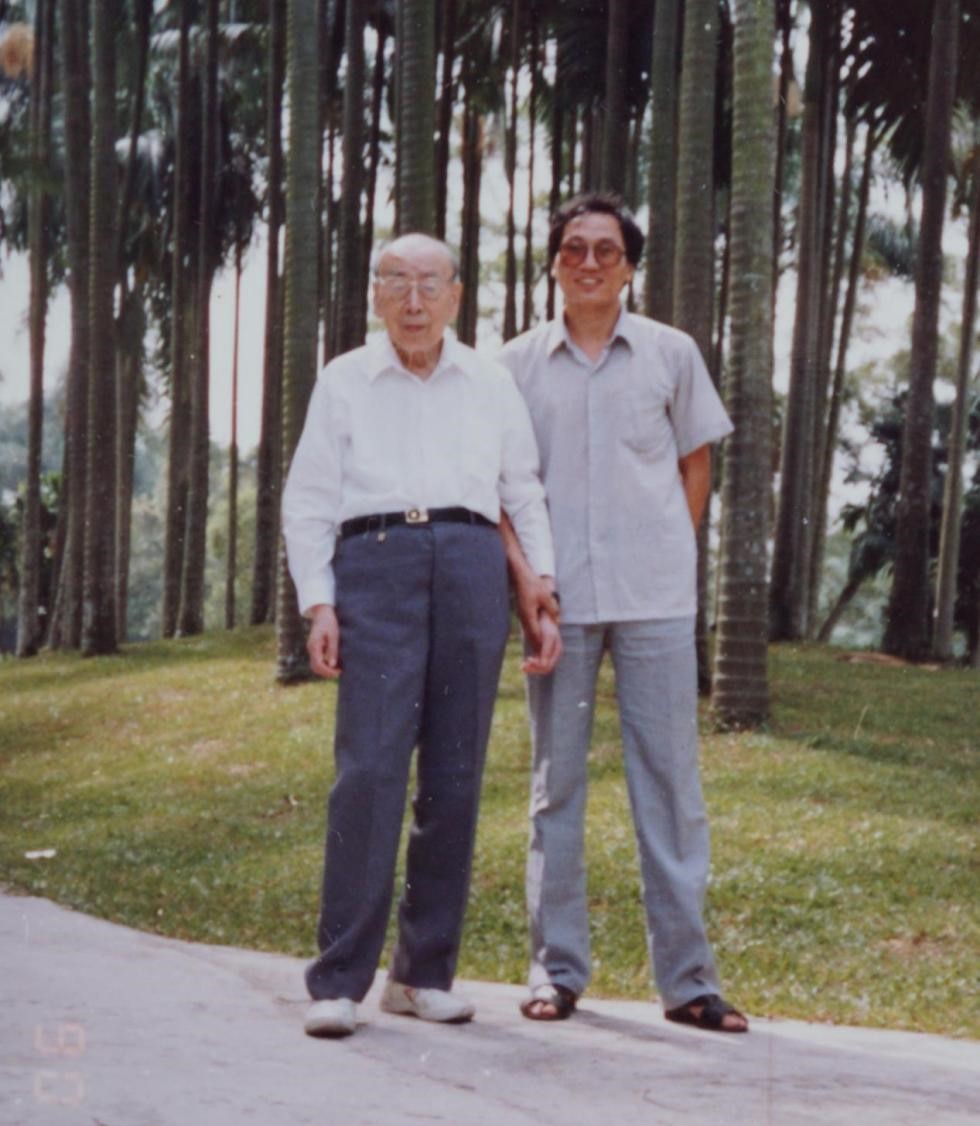

1993年冬,王季思與黃仕忠的合影。

1989年6月,我們三名博士生畢業。一個月后,先生“自愿退休”,從此不再招學生,但黃天驥老師仍然恭請先生來指導學生。那時先生行動已經不便,說話方音更重,寫字手抖,但不僅繼續校讀完成了《全元戲曲》十二卷的編纂,而且對學生、對來訪的年輕學者、對于團隊建設,都是認真地提出指導意見,并一直保持著寫作狀態。

先生在給四十年代一同參與抗日演劇的林芷茵的信中說:“我去年(1989)暑假后也已退休,但《全元戲曲》有待完工,同時也還寫點小詩短文。我以三句話自約:即退而不休,動而不勞,衰而不落。偶然寫點東西,可以克服老年人的失落感。”(據林芷茵《一個人的世界》,寧波出版社,1997)

系友許石林記錄1994年6月的一次拜訪,也可作印證:

我對先生說:“您的徒子徒孫們目前只有一個愿望:祝您健康長壽!”

先生嗬嗬大笑。他說:“我每天堅持工作,現在手抖得厲害,不好寫字。但是每個月至少寫一篇文章、寫一首詩或填一首詞。發表出來,讓中文系畢了業的學生看了,知道我還活著,還能思考,還能寫。”(《玉輪軒寫意》,《東方文化》1995年第1期)

活著,便要活出意義,而不是畏懼死亡。他在《我的老年心境》中說:“相信在我生命終止的最后一天,亦將含笑赴長眠。”

在這位耄耋老人看來,單純只是肉體存在而不能思想,“生存”便失去了意義。所以在那“最后幾年”,即使行走不便,甚至都不能下床了,他仍努力通過詩詞文章來證明自身生命的存在,而不是“行尸走肉”。這便是先生晚年的心境。

我是在跟隨先生學習的這段時間,逐漸明悟一個合格的學者應當如何自處。我十分幸運,在學術起步的階段,跟隨徐朔方先生和王季思先生學習,當時他們都已功成名就,但依然孜孜不倦,勤于寫作,他們完全不需用學術來作稻粱謀,也不需要再向世人證明什么,純粹是出于內心的需要,尋求生命價值的自我實現;他們把學術內化為生命的組成部分,用寫作來證明自身“存在”的價值,體現生命的意義。這讓我深刻地認識到學術和人生的關系,從而能擺脫世俗功利的桎梏,克服浮躁的心態。

二

王先生對學生的關心愛護,對后學的獎掖扶助,更是眾所周知、眾口一詞的。

我曾以跟隨徐、王兩先生分別學習三年的感受為例,比較兩位先生指導研究生的異同。

徐先生其實是“自學成才”,自己悟通學術之路的,所以他主張不作干預,讓研究生自己領悟;只有能領悟者,才有資格成為合格學者,否則便不當入此門。因而表揚少,批評多。又由于他是學歐美文學出身,已經融入一些現代人際觀念、責任界限,見面時,他總是先問我學業方面有什么問題沒有,以為這是導師的職責,而從不過問我個人和家庭的情況,也不讓學生去幫他做任何家事,以至被人誤解為“不近人情”。

王先生早年深深受惠于吳梅(字瞿安)先生,甚至在逃婚時曾住于其家。瞿安先生則藏書任用,悉心指導,竭力推薦。所以王先生對學生、晚輩一向寬厚,通常是先肯定鼓勵,再批評建議,并且十分關心學生的生活,逢年過節時經常請學生到家里吃飯。由于表揚多而批評少,看起來似乎是只說好話而不作批評。王先生說,學生資質有高低,老師的責任,是讓學生有所進步,不必要求皆有成就。——我現在對學生,更傾向于王先生的做法,但也會直言不諱地指出問題所在,所以實際上是對兩位先生的做法做了折衷。

有一次,上海戲劇學院召開會議,寄函給先生,請他推薦人參加。由于當時中大的老師們都有事不能去,先生說:那就讓仕忠去吧。——你還可以順便回家探望父母。我聽得先生此言,當時眼睛就濕潤了。這就是我的老師呵,他對學生的關心就是這樣細心周到!

王季思與黃仕忠,1992年前后。

康保成師兄是1984年入學的,他回憶當時的情況,說:“不斷有人問我:‘王先生已80高齡,他還能帶你們么?’言外之意是很明白的。是啊,文科研究生以自學為主,何況是博士生!北京某名流的研究生告訴我說,他們平均每年和導師見面三到四次。畢業時,除班長外,有些導師竟叫不出學生的名字!”(《我的導師王起先生二三事》,《文教資料》1990年第2期)

說起來,博士制度設立后,第一二批導師,是由國務院學科組評出的,大都是泰斗級學者,但其中不少老先生年事太高,已無力指導,學生便處于“放羊(放養)”狀態。有的先生記憶力嚴重衰退,已認不出自己的學生。王先生年事雖高,事務繁忙,門下學生眾多,但頭腦清晰,依然能為學生周到考慮,怎能不讓人感動萬分呢!我們想要對先生有所報答,也是發自內心的。但先生只說:你們若有所成就,便是最好的回報。

師生情如父子,而又異于父子。學生深感機會難得,求知若渴,雖片言只語,也視若拱璧,回味再三,猶恐愚鈍,未解真意;偶得長者之賜,常懷涌泉相報之念。而兒輩則不同,或許會煩厭于父母的嘮叨,以為老話過時,況父子遺傳,性格相近,易生排斥,溝通維艱,于是做家長的不便多說,即使是為之綢繆,大多是悄然以行,兒女或不知,或是當時并不理解。——當然,學生多了,分潤多了,兒女所得便顯得少了;當無數學生、晚輩一次又一次地感念老師的恩澤,仿佛老師那里有一個取之不盡的寶庫似的,也可能會讓人覺得他為了學生已經掏盡了一切。

《南方日報》記者問先生長子:“王季思非常愛護學生,人所共知,不知道他對家庭的態度怎樣?”王兆凱:“他把大部分的精力放在學問和教學上,放在扶助青年上。受過他提攜的學生、年輕學者不少。他是個很有成就的學者,這是無可否認的。對子女的話,他沒有花很多的精力去扶助或者引導。我們的專業是自己選擇的,他從來沒有建議。”

黃天驥老師說,先生的女兒曾經埋怨:“爸爸就是愛學生,不愛子女。”先生嘿嘿一笑,不作辯解。(《余霞尚滿天》)

我想起1990年秋,姜師母患急病去世,有一天晚上我和先生的三公子則柯值班照看先生,有過長談。則柯說,他初中就住校,直到上大學,都是自己想的辦法,在成長過程中好像沒有得到過父親的關心。我讀到他最近寫的《與父親在北大》,回憶起那些往事,可見父愛如山,舐犢情深,只是他當時年少,略不以為意。

我閱讀先生哲嗣們的回憶文章,發現都曾一度感覺到愛的缺失。因為就在那個特殊的時段,悲痛的事件接踵而至:1957年初,師母徐碧霞被查出患有胃癌,先生帶著她四處求醫,憂心如焚。6月間,先生被教育部請到青島討論文學史編寫,幾乎是首次破天荒可以攜帶家屬,先生高興地安排在北京的長子、長媳到青島來舉行婚禮,證婚人都請好了,長子卻在行前被劃為右派,婚禮自然也吹了;幸而在艱難中,媳婦始終不離不棄,寧可開除團籍也不肯離婚。1958年秋,碧霞師母在重病一年多后,帶著對長子的無比掛念,因疾病與操勞而不幸去世。離去前,堅持將家里的奧米格手表留給大哥。這年則柯十六歲,則楚十三歲。持家的母親原是維系這個大家庭的內在支柱,一朝傾折,仿佛天崩地塌。失去母愛的庇護,孩子們對父愛的渴求會變得特別強烈。而先生向來是“甩手掌柜”,家務事全都交托給妻子,而一旦痛失“會持家”(先生語)的愛妻,又要當爹又要當媽,那種“不知所措”的窘狀,不知有幾人有過理解,有過同情?

另一方面,這個時間點,正是反右運動如火如荼的時候。1957年5月下旬的“引蛇出洞”,系主任王起教授在座談會上的發言,就已經滑到右派邊緣,受到有關方面的警示。根據反右運動結束后黨組織所做出的鑒定:王起“在反右初期,對運動的重要性認識不足,一段時間扭不過來。曾認為陳殘云同志對董每戡‘兩副面孔,兩種做法,兩種法律’的謬論的批駁,有點過火。后來經黨的教育和幫助,迅速地端正了態度,積極的參加了反右斗爭,態度較堅決”(《王起的表現材料》,1960年7月)。后人已經無從知道當時黨組織給予了怎樣的“教育和幫助”;眼前病重的妻子、一大家子的生存,是淪為右派而家破人亡還是保全自己和家庭,這殘酷的現實,是否對他“迅速地端正了態度”起到了決定性的影響?而“積極的參加”,并表現出“態度較堅決”,這期間是否也曾承受過內心的煎熬?往事似乎已經成為云煙,后人只知曉結果如此,至于那過程中必然存在的痛苦心緒,無人在意。

二女兒美娜回憶說:“媽媽病危像晴天霹靂,爸爸甚至不能自已,一次騎車回家撞到了樹上。”騎著單車,眼前行進的道路一片迷茫,恍惚之中,車不由己,一頭直接撞到了大樹上——可以說給那個時候王起教授的狀況,從一個側面留下一份寫照。

王先生的小公子則楚說:“母親的五個孩子都讀了大學:大哥王兆凱考上北京鋼鐵學院,二姐王美娜考上清華大學,三姐王麗娜考上上海戲劇學院,三哥王則柯和我考上北京大學數學力學系。”(《我的母親徐碧霞》)是父親遮風擋雨,為兒女們提供了保障。而那些在運動中沉淪的人,他們的子女也隨后一同沉淪了。

三

八十年代后期,我去北京訪書,拜見師友時,有師長對我說:“你們王先生是圣之時者。”黃天驥老師也在文章中記述了他曾聽到同樣的話——“圣之時者”,原是孟子評價孔子的話,說他是圣人中最識時務的,意思是批評王先生跟時代跟得太緊。

先生年輕時就接受“五四”新思想,勇于抗爭,有叛逆的精神。他以注五經的方式注《西廂》,關注底層的通俗文學,本身就是這種新思想的體現。所以,跟上時代,與時俱進,是他畢生的追求。

1950年代初,中山大學曾編纂了全國第一本用馬列主義思想為指導的《中國文學史》,教授們為學習新思想,倡言“三年不看線裝書”。廣東也是孫中山先生的根據地,北伐的大本營,“文革”后更是“先行一步”,成為改革開放的前沿和窗口——或許其中有著共同的因子。這里毗鄰香港,面向海外,易于接受新思想,勇于改變舊面貌。在我看來,先生南下廣州后的作為,有其個性的因素,也有區域人文環境的影響。

先生一生都在努力進步。因為歷經山河破碎,對國民黨極其失望,才對共產黨充滿向往。1930年代他在松江中學執教時的學生嚴慰冰,是陸定一的妻子,師生在解放后恢復了聯系。陸與先生同歲,畢業于南洋公學,解放前后擔任中宣部部長達二十年之久。一次我們散步時,先生說,他那時讀陸定一的文章,覺得這些共產黨人真有水平,比較之下,自己的思想水平很是不夠,所以凡是自己的想法與政策、思想相左時,就習慣性地檢討自己,努力改變自己。直到經歷“文革”,才開始有所反思,明白問題之所在。

先生的反思與自我批判,大量散見于晚年的文章與交談中。

先生說:“我當時以‘聽毛主席的話,跟共產黨走’作為自己前進的方向。但是,在極左的思想和政策影響下,自己的思想也越來越左,甚至對自己解放前后的有些基本正確的做法,如獨立思考,自由爭論,也未能堅持。”(方小寧《王季思:經受思想煉獄的洗禮》,載《百年風鈴 與世紀老人聊天》,廣東人民出版社2000年)

先生還說:“我一生做過許多錯事,有些事想改也來不及了。”(黃天驥《余霞尚滿天》)

又如1981年9月,先生請助手根據他提供的資料完成了一篇《王季思自傳》,經過先生審訂,發表在《文獻》第十二輯(1982),文后,先生特別加了一段附記:“……問題是傳文對我過去走過的彎路,如學術工作中的貪多務博,主次不分;在十年浩劫中的隨風俯仰,缺乏定見等,沒有指出。”這篇自傳隨后收錄到《中國當代社會科學家》(第六輯,書目文獻出版社,1983),先生又將“在十年浩劫中”改為“在歷次運動中”。1988年3月28日,先生再次作了大幅度的修訂,完全重寫了結尾部分,在列出自己的著作之后,他寫道:“在這些著作中,可以看到在我的前進過程中不免有迷失方向的時候和不切實際的想法。解放后的新形勢,對知識分子追求人生理想、搞好專業工作是比較有利的,但由于教育、文化領域時‘左’時右,特別是一九五七年以后愈來愈‘左’的思潮,使我有時只能左右搖擺、跌跌撞撞地前進。……”

我們可以看到,王先生在晚年對自己的過往,是不停地檢討自責,不斷地自我批判,反復地聲稱“過去走過彎路”,“我一生做過許多錯事”,“失去了獨立思考”,每每表示懺悔。他其實“畢竟是書生”,我們卻從來不見他有過一絲一毫的自我辯解,也從來不曾有推諉于時代、潮流的話語。

王先生是一位優秀的戲曲專家、文學史家,但并不是一個思想家。黃天驥老師在不同場合(包括與先生當面時)多次說:“王先生在政治上是很幼稚的。”這是弟子們都認同的事實。先生的哲嗣們曾多次提醒我們要看到先生的不足,其實學生們敬重王先生,并非看不到他的不足,也不是諱言其事,而是看問題的角度有所不同。世上從無“完人”,作為一個純粹的學者,王先生一生在學術研究和教書育人方面所做出的成績,就已經非常了不起。

南方日報記者問王兆凱:“你最想讓人記住王季思的是什么?”大哥回答說:“最想讓人記住的,他是一個人、一個平凡的人、一個學者、一個出色的學者。凡人有的欲望他都有。他在學術上確實是下了功夫的,研究問題很透。他研究元曲的時候,會去研究《元典章》,就是元朝的法律。研究中國古典戲曲的現實意義是什么,研究古典戲曲,對我們研究今天的社會是有意義的,它在今天是有投影的,或者說是有影響在的。”

這說明大家對先生的理解與評價已經基本一致。

四

王兆凱更直言,王季思與陳寅恪走的是不同的道路:“就我來說,陳寅恪的形象遠比王季思的高大。現在,就是要用‘獨立之精神,自由之思想’這兩句話來挽救中國的知識分子,中國的知識界。”

1954年秋天,王家搬至東南區一號的一樓,與二樓的陳寅恪成為鄰居。這是一棟獨立的別墅,舊稱“麻金墨屋”,原住一戶。后加墻作隔分,住兩戶。陳家住二樓,從北面大門進,出門左轉有一條白水泥路,東至大路。王家住一樓,從南面的原后門出,另有一條小道出行(今已去掉,連成草坪),接南側小道,經小道折往東,才能至大路。

2011年時,記者問王兆凱:“兩家關系怎么樣?”時年七十九歲的大哥答道:兩家關系,《陳寅恪的最后二十年》一書的作者不是寫了嘛,“雞犬相聞,老死不相往來”。

記者說:黃天驥教授回憶說,“當年,我去拜訪他,他常提醒我說話聲音要輕一點,以免影響樓上的陳老先生。我知道,他對陳寅恪教授由衷地敬佩。”兆凱答:這個沒有問題。但是王季思走的,和陳寅恪走的是不同的路。王季思走的是馴服的路。

兆凱大哥不幸被劃為右派后,二十多年間經歷了非人的遭遇,父子之間的政治觀點有著很大的差異。陳寅恪先生當然是令人高山仰止,可是,不僅在中大只有一位陳先生,連整個中國也只有這一位呵!而擁有王季思同樣想法與做法的,在那一代知識分子中,大概是屬于多數吧。

則柯記道:因“院系調整”,以原中大醫學院和原嶺大醫學院為班底組建了中山醫學院,陳家的原鄰居周壽愷教授遷居東山。我家遷來樓下,上下為鄰,直到“文革”期間相繼被逼遷出。(《與陳寅恪先生做鄰居》)

陸鍵東兄在《陳寅恪的最后二十年》中這樣寫道:

王與陳素昧平生。王起第一次接觸陳寅恪是在1953年,那次學校專門組織中文、歷史等文科數系的老師去聽陳寅恪講課,題目是“桃花源記”。陳、王兩家來往不多。1957年之前陳、王兩人偶爾有詩詞唱和,之后則極少交往。王季思比喻為“雞犬之聲可聞,而老死不相往來”(據王起回憶,1993年10月7日),這大概也是當年知識分子身處的一種環境。(三聯書店,1995年版,68頁)

陸兄所記,都是事實。組合在一起,則給人許多想象的空間。

當時,陳寅恪失去周壽愷這位朝夕交往的好友,更顯孤獨。新搬來者,原本“素昧平生”,后來兩家也“來往不多”。據王先生本人所說及后人所記,作為鄰居的兩家不是很親近,應是事實。

另一方面,陳比王大十六歲,王尊陳為“教授中的教授”,敬而不近,也屬正常。陸鍵東根據1993年10月7日對王起的采訪,這樣寫道:1958年,“與陳寅恪共居一幢樓房的王起,不同意陳寅恪對《鶯鶯傳》的一些解釋,某日得允登門與陳寅恪切磋”,三十多年后,“王季思依然清晰地記得:陳寅恪聽完他的說話之后沒有表態。”這“得允登門”的場面,可見王起“政治上的幼稚”,因為他認真地想做一次“正常”的學術交流,卻在不正常的時代里選錯了時間;作為被拔白旗對象的陳寅恪,感受到的可能是另一層意思,所以保持了沉默。

兆凱大哥直接引用了陸鍵東書中記錄的話,來說明兩家關系,作為直系子女,能夠毫不諱言,十分可敬。但事情有時候可能不是那么簡單。可能王先生的回答,也包含著些許微妙的意思。兩家雖然居相鄰,但要得到陳寅恪先生的認可,并非容易,當時在整個中大,能得以近距離交往的,不過冼玉清等三二人而已。

王季思先生在年輕時關注國家前途、民族淪亡、民生疾苦,他性情剛烈,也因這種性格,一度入獄、失學,1948年因與當局沖突,被迫離開浙江,遠赴嶺南。他的這種性格也遺傳并影響了子女。長女田藍受父親影響,1948年從上海幼專奔赴華北解放區投身革命。長子兆凱在“鳴放”時積極建言,遂被打成“極右”,一生坎坷。則柯中年之后從研究數學轉向經濟學,在專業上獨樹一幟,被稱為中國經濟學的嶺南一家,還寫了大量經濟學隨筆,并撰文議論時事,可見對父親的文脈傳承。則楚調回廣東后,在二十多年中,不斷提出議案,為民生疾呼,受人關注。他們的身上,不僅流淌著先生的血脈,并且隱約可見先生言傳身教的痕跡,只是他們自己反而可能沒有太多感覺。

五

到了九十年代,我去北京,拜見同樣的師友,他們紛紛向我表達對王先生的問候和敬意。

小雷那時已經旅居美國,在父親生命的最后時刻,專程回來陪伴,她后來在文章中這樣記錄先生最后那些時日:

讓我更驚訝的是,那幾天他常常望著天花板吃力地說:“有風暴……你快走。斗你的時候……別說話。讓他們……斗我。風暴……來了,你快走……”

爸爸一生歷盡滄桑,一生中最黑暗的日子恐怕要數幾乎置他于死地的“文革”。終日臥床,難免浮想文革惡夢。他一直盼我回家,希望我留在他身邊,此時卻耽心得讓我早走。這荒唐的耽心讓我流淚。

王先生晚年所寫《自題玉輪軒》二首,其二曰:

人生有限而無限,歷史無情而有情。

薪盡火傳光不絕,長留雙眼看春星。

這是一個睿智的老人對于人生與歷史的感悟,也是一個從教七十余年的老師,對于學術薪盡火傳的期待。

我想,一個人的人生,漫長而又曲折;一個人的思想,若是經歷過動蕩歲月,必會如過山車那樣高低跌宕。個人的命運,在時代的大浪中,是如此的卑微與渺小,如果我們不能看到人生的起伏波動與特定時代的關系,如果我們不能完整地看到全過程,恐怕都不免會失去真實。

1990年10月,黃仕忠與王季思先生在廣州華南植物園(王小雷攝)

【說明】本文的撰寫,主要參考了以下文獻:

王兆凱:《王季思和陳寅恪走的是不同的路》(《南方日報》2011年11月25日)

王則柯:《與陳寅恪先生做鄰居》(《上海書評》2017年2月19日)

王則楚:《回憶我的母親徐碧霞》(《羊城晚報》2020年5月10日)

王小雷:《文字商量之樂》(香港《文匯報》1998年5月3日)

黃天驥:《余霞尚滿天》(收于《中大往事》,南方日報出版社2014年版)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司