- +1

32歲的女孩,和她的100場相親實驗

采訪、撰文|芝士咸魚

十點人物志原創(chuàng)

32歲的湖南女孩,在近2年時間里擁有雙重身份。

第一重身份是她本人:黃引,藝術家,碩士學歷,身高154cm,不愛化妝,性格搞怪開朗,對各類社會事件有明確觀點;

另一重身份則是她塑造的人設:子欣,在設計公司做文案策劃,一頭黑色長直發(fā),涂豆沙色唇膏,遵循“好嫁風”穿搭,聊天時每句話帶嗲嗲的語氣詞。

這兩種身份被她平等地投放到了相親市場上,參與的頻率各半。

相親,向來被視作數(shù)據(jù)的匹配與比較,黃引想借此做一場試驗,看自己以不同形象出現(xiàn)在相親市場,會面臨怎樣不同的境遇。

“各項數(shù)據(jù)匹配的情況下,兩個人真的能直接走入婚姻嗎?”抱著這樣的疑問,黃引給自己定下相親100次的目標。在光怪陸離的相親市場中晃蕩越久,她看到越多有趣的現(xiàn)象。她說,自己如今仍然沒有結婚,但已不再為婚姻而感到焦慮。

100次相親

4個月前,黃引結束了她的相親實驗,剪了個清爽的寸頭,她將照片發(fā)到社交平臺上,有陌生女孩留言,“(你的)寸頭比長發(fā)還好看”。

剃發(fā)是黃引和“子欣”做的一次告別,也是正式宣告實驗結束的儀式感。

剪了寸頭的黃引

黃引的相親實驗始于2019年年初,結束于2022年8月,實驗的初衷,是想驗證對于學藝術出身、性格特立獨行的自己來說,通過相親走入婚姻的概率能有多大。當相親進入瓶頸期,她有了一個新想法,塑造了一個和自己截然不同的人設——子欣,并定下相親100次的目標。

100場相親中,她以黃引和子欣的身份參與的次數(shù)各半,得到的反饋截然不同。

用黃引的身份出現(xiàn)在相親市場,她曾屢屢碰壁。

第一次相親時,家人為她介紹了一個典型“理工男”,男孩有相對穩(wěn)定的工作,為人沉默,話不多。在黃爸黃媽眼中,這個男孩條件不錯,為人樸實,作為結婚對象挑不出毛病。黃引卻不這么想,他們一個學理工一個學藝術,見面時沒有共同話題,時時刻刻都像在硬聊,這讓她無比煎熬。

工作時的黃引

第一次相親很快畫上句點。黃引開始了高頻率相親,“28歲前后,是我人生中愿意為了結婚去做最多妥協(xié)的階段”,她的目標是,在30歲前將自己嫁出去。

那時,黃引研究生畢業(yè)三年,選擇留在廣州,在她的老家湖南某縣城,女孩們通常會在二十五六歲早早走入婚姻。而她收入不穩(wěn)定,漂泊在異鄉(xiāng),剛結束一段很長的戀愛,對未來非常迷茫。

她渴望找到一個在精神層面和實際生活上能夠引導自己的伴侶。

之后的一年多,黃引接連與四五十位異性相親,平均每周見一個人,除去最常見的家人介紹渠道外,她去過公園相親角、相親大會、線下聯(lián)誼活動,也通過線上相親群、交友帖的形式,認識了不少人。

“毫不夸張地說,雖然我相親了100次,但100次在圈子里的老油條中,真的不算多。”黃引解釋,“有人每周去一次相親大會,每次能認識幾十個人,還有人多線程并行,同時見非常多不同的異性,直到找到結婚對象為止。只是他們不會留意次數(shù)。”

《愛很美味》劇照

黃引去過相親大會,參與人數(shù)超過上百人,女生們原地不動,男生不停輪桌,每桌聊四五分鐘,介紹自己的基本信息,包括姓名、年齡、學歷、收入和興趣。信息的虛實真?zhèn)危瑒t需要仔細辨別。

她碰到過一位自稱三十出頭、本科學歷的男士,這位男士的外貌遠超他所說的年齡,他自稱愛讀書,常常給黃引講解《教你如何成為百萬富翁》類地攤勵志文學。在后來的聊天中,男士坦言,自己其實是小學畢業(yè),他不以為意地提到,“其他人也都這樣(指美化過往經歷)。”

每次相親的過程如同一場博弈,有人直接將條件擺在明面,有人選擇以旁敲側擊的方式,探明對方的身家底細。比如通過職業(yè)類別和工作年限猜測年薪,從地理位置和家庭成員推斷家庭背景。

在黃引的觀察中,男性在相親中更注重女性的年齡,30歲是分水嶺,黃引很少見到35歲以上的女性相親。其次,男性對伴侶的期待還有外貌、職業(yè)和學歷,“賢妻良母”依然是他們對伴侶的期望和要求。

相親市場中的女性,更注重男性的經濟實力。年齡對男性同樣有限制,只是比女性放寬不少。但“ 40 歲有房有車和30歲有房有車,(對異性的吸引度)是不一樣的。”黃引說。

《愛很美味》劇照

她無法認同這套價值體系,“我真的要用年齡給自己打分嗎?我不希望自己是越來越‘貶值’的人。”她時刻提醒自己:“一旦進入這套價值體系,用它去給相親對象打分,那么你在這套體系里也有相應的分數(shù)。”

隨著相親頻率越來越高,黃引發(fā)現(xiàn),自己身高不夠,無房無車,沒有穩(wěn)定工作,說話語氣算不上乖巧順從,在相親市場不那么受歡迎。更多情況下,是誰也看不上誰。相親結束的那一刻,她和坐在對面的男士往往會笑著說“下次聯(lián)系”,卻心照不宣地誰也不再聯(lián)系對方。

一種巨大的疲勞感席卷了黃引,她發(fā)現(xiàn)無論是相親本身,還是作為藝術項目,都和她最初的設想大相徑庭。當實驗進入瓶頸期,樣本類型出現(xiàn)高度同質化,每個人說的和問的都差不多,讓她覺得十分沒勁。

直到“子欣”的出現(xiàn)。

好嫁風,與被虛構的女孩

一定程度上,子欣將黃引從巨大的疲憊感中拉了回來。

在黃引的設定中,子欣是個1992年出生的巨蟹座女孩,學歷本科,都市白領,說話嗲嗲的,生活態(tài)度積極陽光,喜歡照顧別人,也有點笨笨的。

黃引想以與自己截然不同的面貌重新進入相親市場,從而讓這個實驗增添更多可能性。和多位相親對象的聊天過程中,也讓黃引發(fā)現(xiàn)他們對伴侶的期待有著不少共性:

“不到30歲,性格溫柔,工作穩(wěn)定,孝順父母,賢惠顧家。”

如果將這些共性套在同一個人身上會是什么樣?黃引很好奇,她試著塑造一個和自己完全不同的人設,盡量貼近男性的擇偶需求,迎合他們的心理與喜好。

“子欣”

這是個緩慢打磨的過程。黃引起初只有個粗略的想法,跟朋友們聊了聊后,她在紙上標了一堆女性人名,在這些名字中,她一眼選中了“子欣”。“欣”是年輕女孩名字中最常見的字之一,她希望讓這個名字看上去溫柔且善解人意。

接下來,朋友們提供了一些對于“子欣”的建議,黃引逐一敲定其中的細節(jié),一個年輕漂亮的都市女孩形象躍然紙上:

她學設計專業(yè),在設計公司做文案策劃,每天化淡妝,不能太濃,口紅色號可以是奶橘色或爛番茄色這類飽和度不太高的顏色,穿衣風格以“荷葉邊”“少女風”為主。她喜歡大自然,也喜歡小動物,會在朋友圈分享自拍和美食,和別人聊天時習慣加上“嗯”“哦”“呀”這樣的語氣助詞,性格溫柔,很少反駁或質疑別人。

子欣的齊劉海、粉色上衣和穿搭風格,借鑒了風靡一時的“好嫁風”,這是一種舶來概念,起源于日本的モテ(Mote)風,指受異性歡迎的穿搭風格,流傳到國內后,被進一步擴大為“迎合男性的穿搭甚至說話方式”。近年來,“好嫁風”被賦予了更多貶義色彩,被視作物化女性的體現(xiàn)。

而真實的黃引與此迥然不同,她是全職藝術家,關注的藝術話題顯得不那么“接地氣”;黃引不愛化妝,所有化妝品加起來只有一支粉底液和眉粉,她覺得化妝浪費時間;黃引聊天從不發(fā)語氣詞,常被異性評價為“態(tài)度強勢”和“過于有主見”。——唯一的共同點是,黃引和子欣都擁有熱愛生活、積極陽光的特質,子欣會在社交媒體展示這一面,而黃引的朋友圈里沒有自拍,也很少刻意表現(xiàn)這些。

黃引

黃引為子欣單獨申請了一個微信號,加了兩三百位相親群里認識的異性。前期子欣的照片素材較少,她會將朋友圈設置為“僅三天可見”;等到照片越來越多,權限變成了“一個月可見”,再后來又成了“半年可見”。

展示的內容越多,子欣的人設也越豐滿。

子欣的朋友圈

當“黃引”變成“子欣”,以新形象進入相親市場后,她變得大受歡迎。

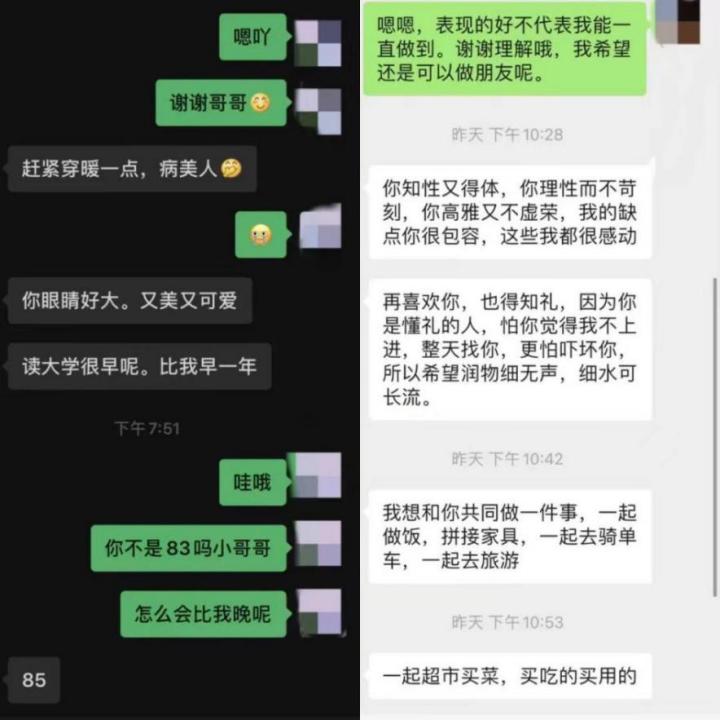

不少男性對子欣表露好感,提出想進一步發(fā)展,每次相親之后,對方會迫不及待地規(guī)劃下一次見面的計劃。

子欣很受異性歡迎

也有人做出冒犯舉動,裝作不經意地觸碰她的手臂和背脊,談不上說性騷擾,但也讓她感到明顯不適。

還有人一上來就充當人生導師,提出種種建議,這讓黃引有些不解,“當我用自己身份相親,人們會問‘為什么你不找份更穩(wěn)定的工作?’;當我用子欣的身份相親,他們又問‘為什么你不去換份待遇更好的工作?’”

她反感這類人,“我30 歲了,不想聽一個陌生人對我的生活指手畫腳。”但她以子欣的身份見面時,子欣不會立即反駁對方,而是順著話題繼續(xù),遇到不想聊的內容,會不著痕跡地避開。

一開始,扮演子欣讓黃引覺得“新鮮”又“好玩”,她根據(jù)不同的職業(yè)、年齡、婚戀狀況來篩選相親對象,以保持樣本的多樣性,有醫(yī)生、律師,也有普通企業(yè)職員,有比她小的,也有大齡未婚的,甚至還有一部分離異人士。

這份新鮮感持續(xù)了近1年,到了2021年年底,黃引以子欣的身份見過幾十位異性,扮演另一個人所帶來的新鮮感逐漸消失殆盡,取而代之的是一種麻木的情緒。

她和子欣是完全不同的人,扮演子欣的時間越長,內心的抽離感和割裂感也越明顯。

從前以黃引的身份相親,她偶爾會有與男方繼續(xù)相處的想法。隨著子欣的出現(xiàn),以及相親的頻率更高,她對此失去興趣。做藝術實驗,成了支撐她繼續(xù)相親的理由。

“跟無數(shù)個人交談,你會發(fā)現(xiàn)大家想象的婚姻模式非常單一,結婚、生孩子、過一種穩(wěn)定的生活。但這不是我期待的,我經常想嘗試不一樣的人生,在婚姻里好像很難實現(xiàn)。”

子欣的存在像是游戲里的金手指,讓黃引意識到,如果自己的目的只是為了結婚,可以塑造一個虛擬人設,“但當我發(fā)現(xiàn)有方法可循后,這件事(婚姻)本身對我也沒什么吸引力了。”

Bye-bye,子欣

善后,是扮演“子欣”期間最艱難的工作。

為了不讓別人造成嚴重的損失,扮演子欣時,黃引為自己設立了幾個條件:

所有相親對象只見一面,避免占用對方太多時間;

如果對方看上去經濟不太充裕,她要想辦法主動買單。

即使如此,每當有人認真地表達對子欣的好感,黃引依然感到愧疚,“我在跟他接觸的過程,表現(xiàn)出迎合的態(tài)度,最后卻要拒絕他,其實已經造成了傷害。”

在黃引眼中,自己的行為從藝術創(chuàng)作的角度完全合理,屬于“社會參與式藝術”,一種由藝術家發(fā)起,全社會參與的藝術活動。

但她也承認,對這些相親對象來說,這的確存在欺騙的成分。

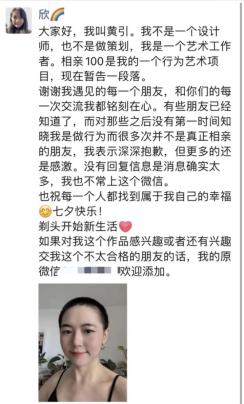

2022年8月,黃引完成了100次相親實驗,她將長發(fā)剪短,登上子欣的賬號,發(fā)了條朋友圈,在那條朋友圈中,她坦白了相親實驗以及虛構子欣的事實,并將自己的真實信息附了上去。

黃引用子欣賬號發(fā)的朋友圈

黃引已經將相親中遇到的人和事,當作實驗樣本,錄制成“藝術家去相親”系列文字及音頻,在網(wǎng)絡上連載。

其實幾年前黃引也做過類似的藝術實驗,那時她組織了三次拍賣活動,賣掉了自己長達十年的私人數(shù)據(jù),包括她的社交賬號、電腦數(shù)據(jù)以及她個人的8小時時間。

在她看來,100次相親和幾年前的拍賣活動都是基于她對“人被物化”這一現(xiàn)象的思考,“人的自我物化以及被環(huán)境物化的現(xiàn)象無處不在。而相親市場對于人的物化格外明顯,非常赤裸,人們甚至默認了它的合理性。我想通過這樣的方式,去引起大家對這個現(xiàn)象的討論。”

扮演子欣的過程中,也讓黃引意識到從前焦慮的根源——來自潛移默化的社會規(guī)訓,以及外界的評價體系。女孩們從小到大受到的教育,鼓勵她們乖巧、聽話,在合適的年齡結婚生子,經營好自己的家庭。而這種標準逐漸內化成一種桎梏,很多女性會自發(fā)地將人生套進這套模板里。

她有位相識多年的好友,和“子欣”很像,外表甜美,說話溫柔,如今也已經結婚,有可愛的孩子,總在朋友圈記錄美食和旅游的照片,看上去歲月靜好。

而黃引了解的她,有著另一面:叛逆,抽煙,內心很有主見,時常也會有負面情緒,覺得婚姻沒有意義。

《溫室里的加穗子》

現(xiàn)實里有子欣嗎?子欣們又是否像她們表現(xiàn)出的那么簡單快樂呢?黃引想,或許子欣無處不在,或許,她身上也曾有子欣的影子,只是自己都沒有發(fā)現(xiàn)。

當黃引的故事被報道后,她的做法引發(fā)了不小的爭議,有些陌生人要求她刪掉音頻記錄,還有素未謀面的網(wǎng)友,覺得自己受到了欺騙。小部分相親過的男士,則對此持開放態(tài)度,稱期待在她的作品里看到自己的故事。

做100次相親實驗期間,黃引也開始了一段真正的戀愛。

男友是她的同校校友,他們并非通過相親認識,男友同樣學藝術出身。但黃引覺得他不是那種“立志要做藝術家”的人,對婚姻和生活的態(tài)度非常務實,他們在按部就班地談婚論嫁。

電影《花束般的戀愛》

按照傳統(tǒng)婚戀流程,半年前,黃引曾與男友的父母見面。那次聊天中,她隱隱有種感覺,男友父母對她似乎不是很滿意,她猜測或許因為男友是本地人,父母又在高校任職,雙方家庭背景有差異,不那么符合傳統(tǒng)觀念中的“門當戶對”。

而這種不滿在他們看到媒體對于黃引的“100次相親”報道后達到巔峰。

男友父母開始強烈反對他們的關系,認為黃引和太多異性相親,是“不干不凈”的表現(xiàn),又對兒子施壓,試著換門鎖,以斷絕關系作為威脅,要求他們分手。

由于父母的強烈反對,男友動搖過,他們經歷了幾次分分合合,目前仍然在一起,關系算是穩(wěn)定,但結婚的計劃也暫時被擱置了。

黃引不理解為何男友父母受過高等教育,從事的工作也與藝術相關,卻對她的相親實驗反應如此強烈,她試圖為此解釋,得來的卻是對方接連不斷的言語羞辱。

這讓她覺得荒誕又無奈。她從前想過相親實驗或許會影響未來的生活與社交,但沒有預料到會是伴侶父母反對的因素。主流觀念里,結婚是兩個家庭的事,但在她心中,始終覺得成年人可以為自己的事情做主。

婚姻對于黃引而言逐漸被祛魅,不過,“我也不希望因為外界的阻力,而輕易放棄一段感情。”

她原本期待找到一個在精神層面能夠引導自己的伴侶,經歷了這么多次相親,反倒發(fā)現(xiàn)精神獨立這塊,自己比大部分同齡人做得還要好。

至于未來會不會和男友步入婚姻,黃引也說不清楚。開展相親實驗那年,她28歲,渴望走入一段穩(wěn)定關系,在30歲前將自己嫁出去。

現(xiàn)在她快32歲,依然沒有結婚,但對于婚姻的迫切感消失了。

“各項數(shù)據(jù)匹配的情況下,兩個人能直接走入婚姻嗎?”,這個問題如今有了答案,黃引想了想,給出了肯定的回答:“對我來說不能”。

文內部分圖片由受訪者提供。

封面源自《花束般的戀愛》劇照。

原標題:《32歲的女孩,和她的100場相親實驗》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司