- +1

“翰墨知己”——關于華人德與白謙慎

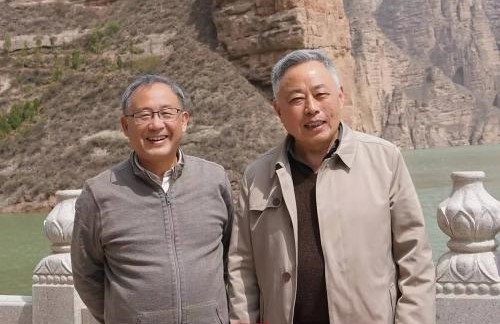

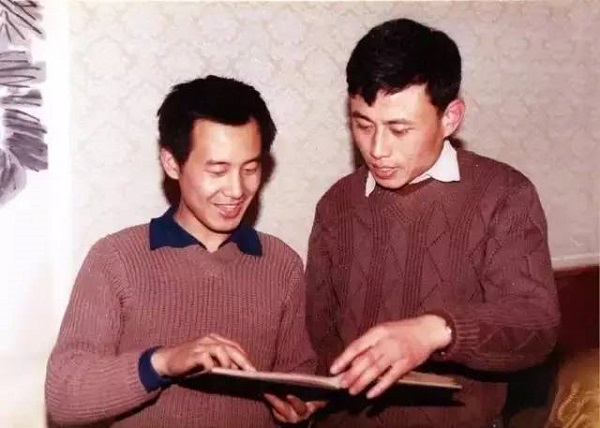

1979年夏,喜愛書法的華人德與白謙慎初次會面,因書法、文字而一拍即合,而后開啟了四十年的君子之交。即便北大畢業后天各一方,二人關于書法的交流與探討也從未間斷,書信往來尤為頻繁。

1987年至2000年,書法家華人德致白謙慎的109封信就是很好的例子。將于6月3日舉行的 “翰墨知己——華人德白謙慎作品展”(上海安簃藝術空間)無疑也是將是見證這一情誼的難得展覽。

1980年12月21日,華人德提議發起的“北大學生書法社”成立,他與白謙慎分任正、副社長。一系列書法活動的成功舉辦,使該社迅速成為當時北京高校最為活躍的組織之一。1982年,華人德畢業后供職于南京大學(后調入蘇州大學),白謙慎留在北大任教,同時擔任書法社顧問,直至他1986年赴美留學。1987年12月21日,他們醞釀多年的全國性民間書法社團“滄浪書社”在蘇州成立,它尊重藝術的獨立,提倡交流批評,多年來享譽書壇。

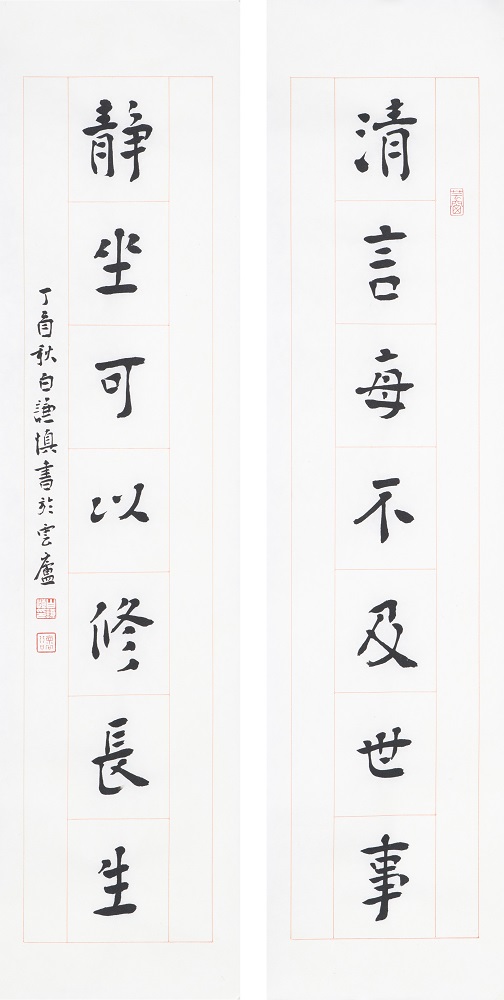

時至今日,華白二位先生皆為書壇大家,碑學帖學各有所重,學術研究互啟互補,他們的書法之路既獨立又相關,既可譜寫“老友記”也不妨鋪排出“對照記”。就書法創作而言,從兩人最終呈現的書法風格、書寫面貌,以及從最后的成就方式來看,二人其實走出了不同的書學道路,各自精彩。華人德以碑學為主,白謙慎則以帖學為主,兼及碑學。兩人都屬于各體兼擅型的書家,華人德尤精于隸書,而白謙慎則專擅小楷。

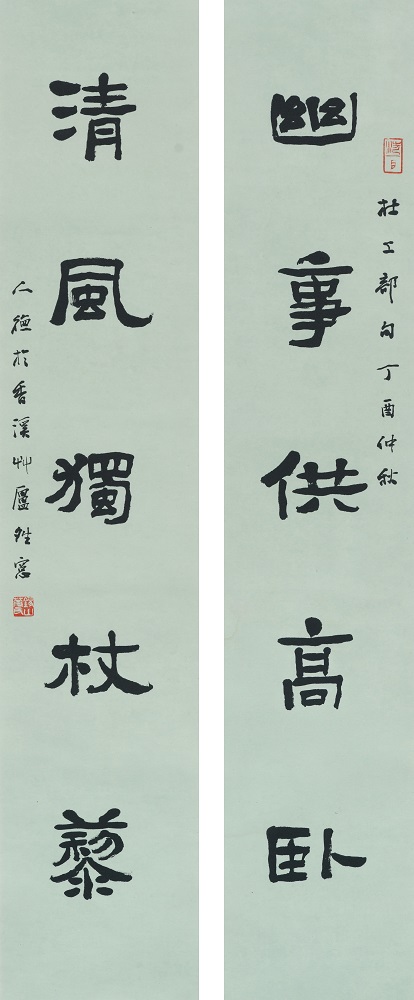

華人德自幼臨池,從顏體入手,繼學柳、趙,1974年得蘇州書法名家王能父指點,由隋溯源而上,學《龍藏寺碑》得蕭散之韻,學北魏墓志得結體之法,學《石門頌》、《張遷碑》得樸茂之氣,又從《廣武將軍碑》得生動之趣。而立之后入北大,燕園讀書期間又遍觀圖書館所藏金石拓片,由是書藝日進,習用長鋒羊毫,喜以大筆作大字,所作隸書緊致而開張,結體嚴正,行書從隸書出,字間疏朗,計白當黑,質樸沉靜,篆書取法兩漢鼎鈁燈洗銘文,別具意趣。

華人德《 杜甫詩句聯 》隸書 創作于2017年

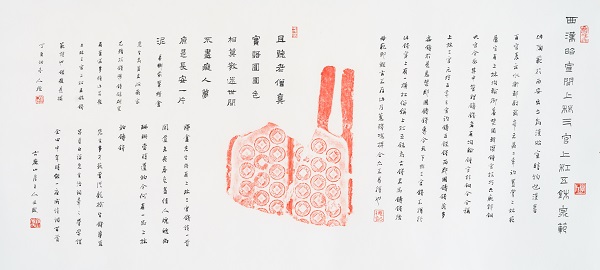

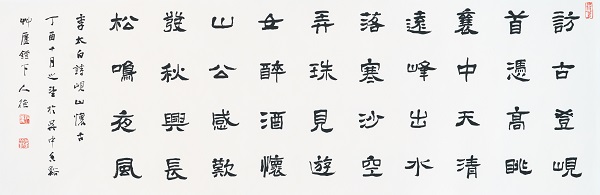

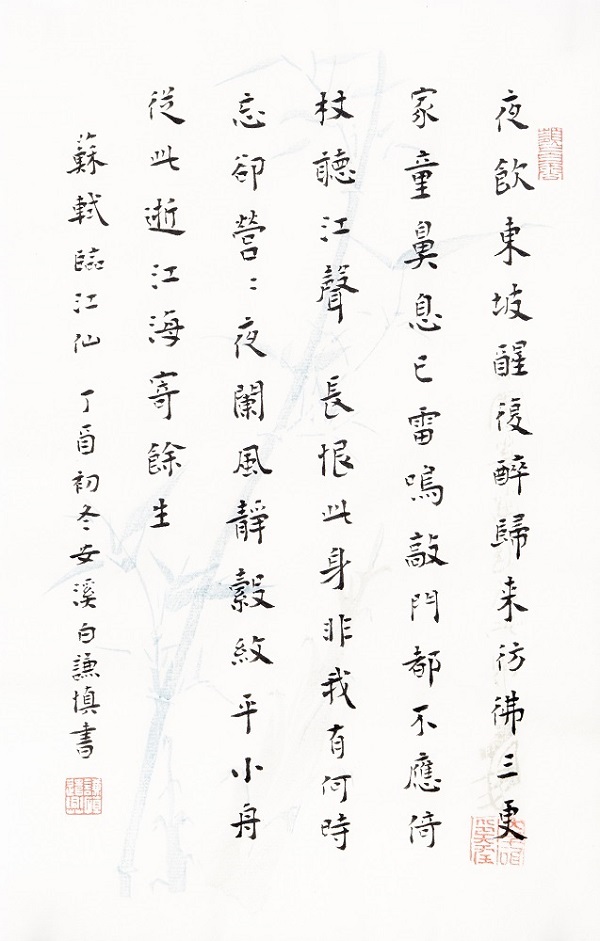

白謙慎則自啟蒙業師蕭鐵起,經王弘之、金元章、鄧顯威、章汝奭教導,轉益多師,尤為鐘情小楷。他在就讀北大期間曾獲首屆全國大學生書法競賽(1981年)一等獎。1986年抵美,于羅格斯大學攻讀比較政治學,學業之外亦授書法,并將海外信息傳與國內同道。1990年進入耶魯大學,師從藝術史家班宗華,常于博物館或私人收藏家處觀摩名家原作,書法上更多受益于當代大家張充和,其小楷作品一如其人,不激不厲,平和敦厚,儒雅合宜。

二位先生之書法其來有自,歷歷分明。舉凡論人建樹,多著重如上所述之縱向的師承與推進。即便談及作為社團的北大學生書法社,論史也有“五四”時期北大書法研究社(我國近現代書法史上最早的一個高等學校書法社團,導師為沈尹默、馬衡與劉三)與之遙相呼應;滄浪書社與前二者成立日(12月21日)相同,亦在自覺不自覺間躋身這一譜系。不過,就他們這一代人的成長經歷來說,值得特別關注的還有同道之間的橫向聯系,書法同好同聲相應同氣相求,坦率真誠的交流切磋,構成了滋養彼此、砥礪前行的小環境。白謙慎曾在文章中回顧曹寶麟、華人德及自己的書法歷程,“可以說,我們從不同的領域出發,最終殊途同歸,來到了所喜愛的藝術領域。而二十多年前在北大的那段翰墨交往,似乎早已為我們人生的再次轉折埋下了伏筆”(《憶和曹寶麟兄在北大時的交往》,2005),這段因書法而凝結的友誼在他們的人生中意義非凡,他們也因之被合稱為書法界的“北大三友”。

創作于2017年

他們結誼的20世紀80年代是當代中國歷史上洋溢著理想主義的復蘇重建時期,作為“文革”后首批北大學子,華人德和白謙慎無疑高度地內在于這一時代氛圍中,他們發起的“北大學生書法社”與“滄浪書社”亦可謂是八十年代的產物與典型。滄浪書社的宗旨即為:“加強橫向聯系,開展書法藝術高層次的探討、交流”,此處對于“橫向聯系”的強調,既包含傳統意義上志趣相投者的交流需求,更有具體的時代考量,華人德在成立大會發言談到“由于歷史造成的原因”,整個中青年一代人在書法藝術上根底較為薄弱,書學理論也有待深入,“因此有必要形成群體,以增強我們的力量,更好地推動書法事業的發展”,由此可見他們對如何推動中國書法發展以及自身在其中的位置與作用都有充分的自覺;也正是基于這種自覺,他們才能既作為當時書法熱潮的推動者,也成為熱潮褪去后的堅守者。

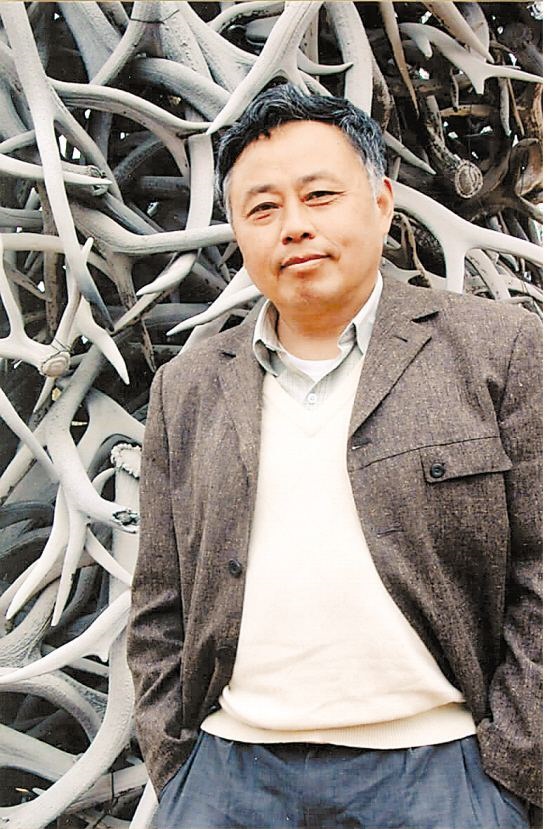

華人德

數十年間,他們身處的社會環境、書法環境都有了諸多變化,有些可謂巨大,這種書法同輩間積極良性的“橫向聯系”也因此愈發顯得珍貴,山東畫報出版社2018年出版的《飛鴻萬里:華人德致白謙慎一百札(1983-2000)》是極好的證明。該書收錄了1987至2000年間華人德致白謙慎的109封信,從中可以看到負笈海外的白謙慎與華人德通信頻繁,二人圍繞著有關書法的方方面面切磋琢磨,批評互勉:從這些通信來看,80年代兩人主要討論交流書法創作的觀念、技法、材料等藝術層面的內容,有時也會涉及到書法批評;到了90年代以后,兩人的交流則主要集中于書法史、書法文獻等學術的層面。白謙慎準備博士論文期間,多向華人德咨詢資料問題,并有新穎的研究視角與之分享,華人德也依據自己書法史研究經驗給予意見建議。華人德的重要學術文章《論東晉墓志及蘭亭論辯》在白謙慎的鼓勵下投稿海外,發表于臺北《故宮學術季刊》以及美國的《中國中古史》(英文版)。在談論書法之余,北大書社及滄浪書社的創辦和運營,以及隨著白謙慎遠赴美國留學,視野漸開,鼓勵和建議國內社團舉辦國際學術會議,會務和社務也成為兩人常常交流的話題。書社在海內外舉辦的幾次大活動,白謙慎都是重要的推手。正如編者薛龍春所言,這些書信不但是他們友誼的紀念,也是二十世紀最后十五年書法生態的實錄。

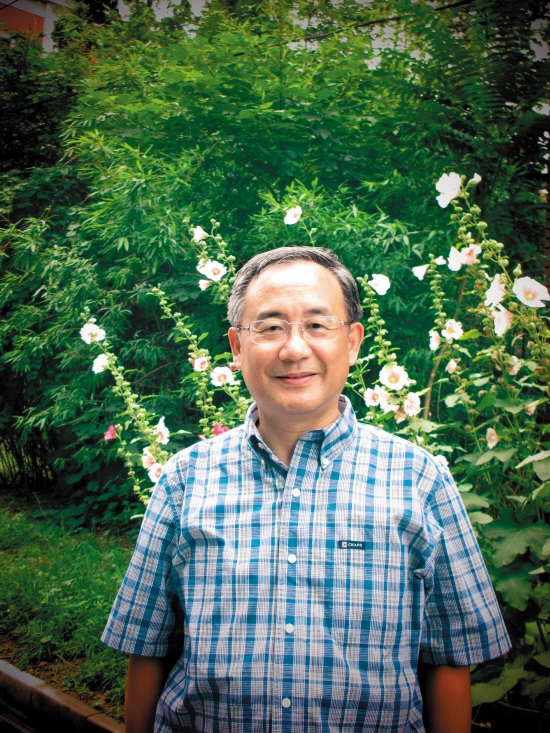

白謙慎

值得一提的還有白謙慎《華人德書法史研究的理論價值》一文。白謙慎在綜合梳理了華人德的書法史研究之后,認為華人德的許多書法史個案研究,雖然不見得就是直接的理論訴求,卻極具理論價值。他以自己的研究為例,發掘闡釋其中所蘊含的理論價值;卻又超越一般意義上的知己解人,將他們在書法研究上的彼此理解與啟發放置到中國書學發展的版圖上來,他在文中寫道:“今天,華人德的書法史研究已經得到學界的廣泛認可和推重,但是,人們對他的書法史研究所具有的理論價值,似乎還沒有清晰和充分的認識。而有沒有這樣的認識,不但涉及到我們應當怎樣評價華人德的貢獻,還關系到如何建設當代中國書學的問題”,他指出理論往往都是從個案研究中引發出來的,中國學者完全可以從中國書法史研究中發展出有特色的理論。“在我看來,當今中國書學的理論建設,更應重視發展自下而上的有歷史感的理論,正是基于這一認識,我建議讀者們認真關注華人德平時的書法史研究中蘊藏的理論價值”。

可以說,自上世紀八十年代以來,二位先生以日益精進的書法創作、寬廣的學術視野、敏銳的學術觸覺與高度的歷史自覺見證并升華著他們的翰墨情誼,這是中國書壇的財富。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司