- +1

百萬互聯網“野生詩人”,以詩撬開規定性人生的氣口

快手上有超過60萬人在寫詩。

Up主“有山先生”發起的“B站詩詞大會”,六期收獲了10+投稿作品。

小紅書舉辦“小紅書斗詩大會”等線上活動,吸引了上萬條詩歌投稿。

保守估計,僅僅在這三個平臺寫詩的人,就超過百萬。這即使不是一種值得探討的文化現象,起碼也是一種有趣的傾向。

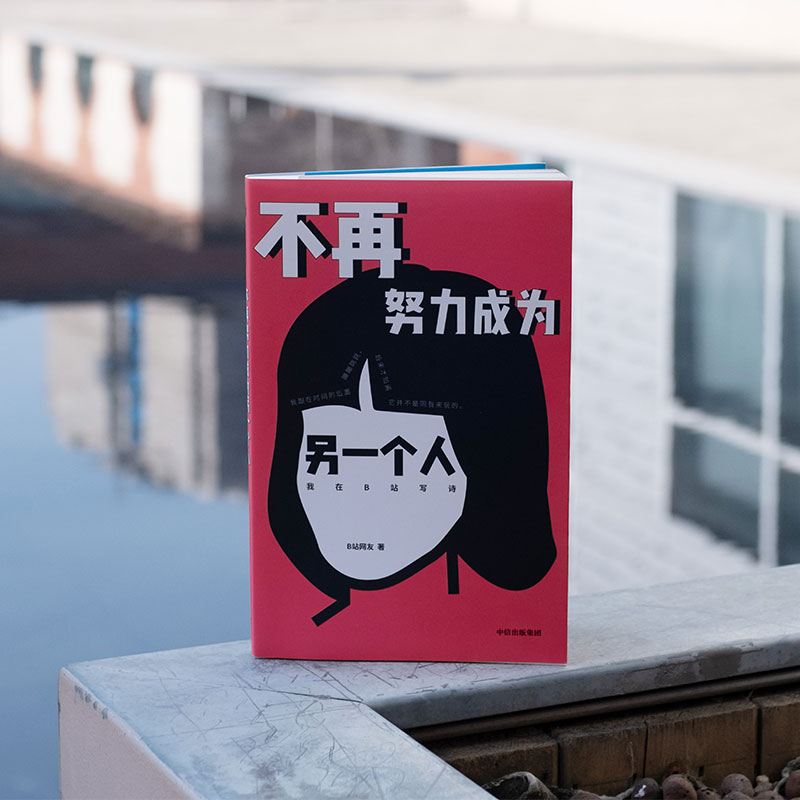

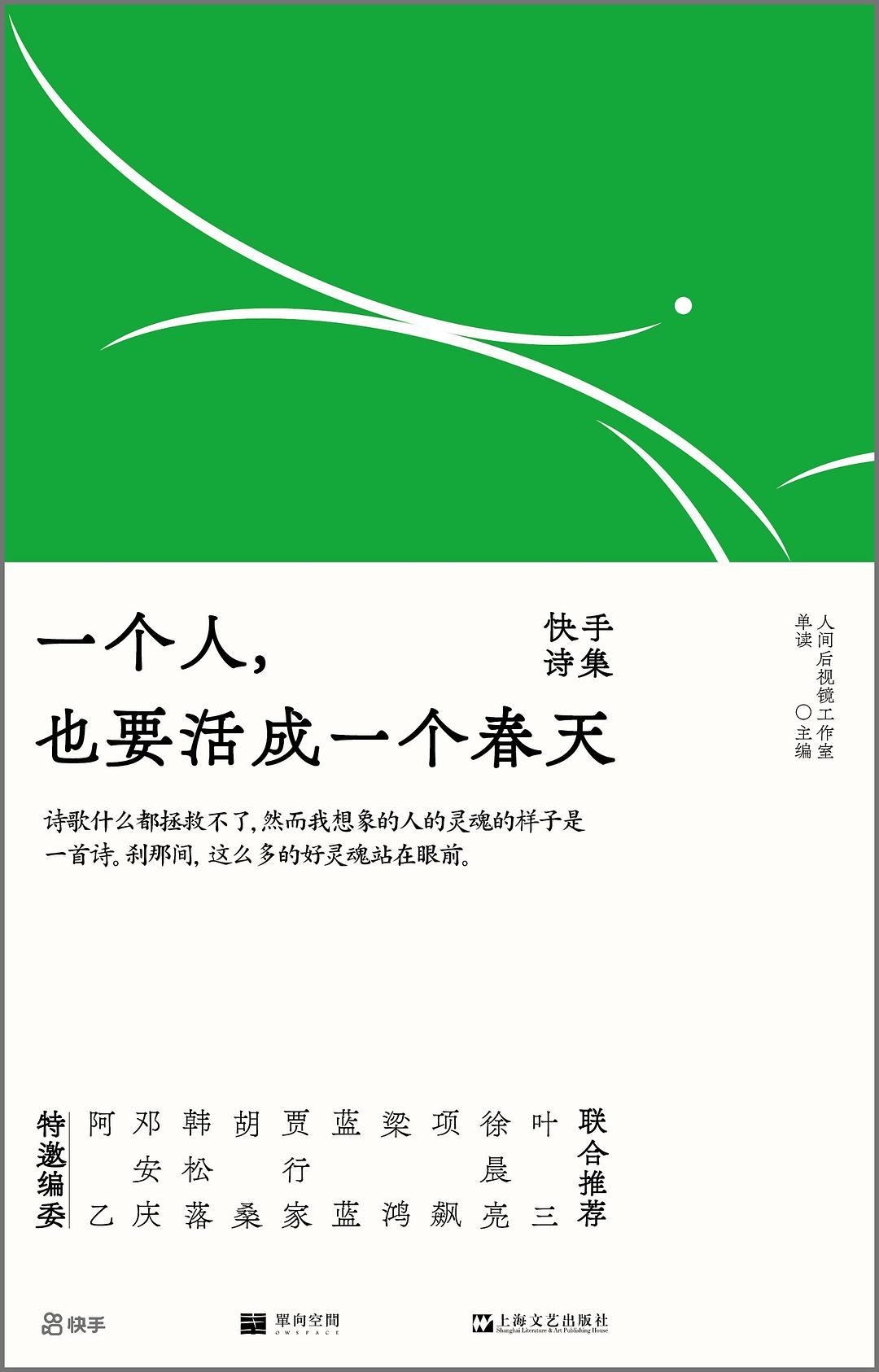

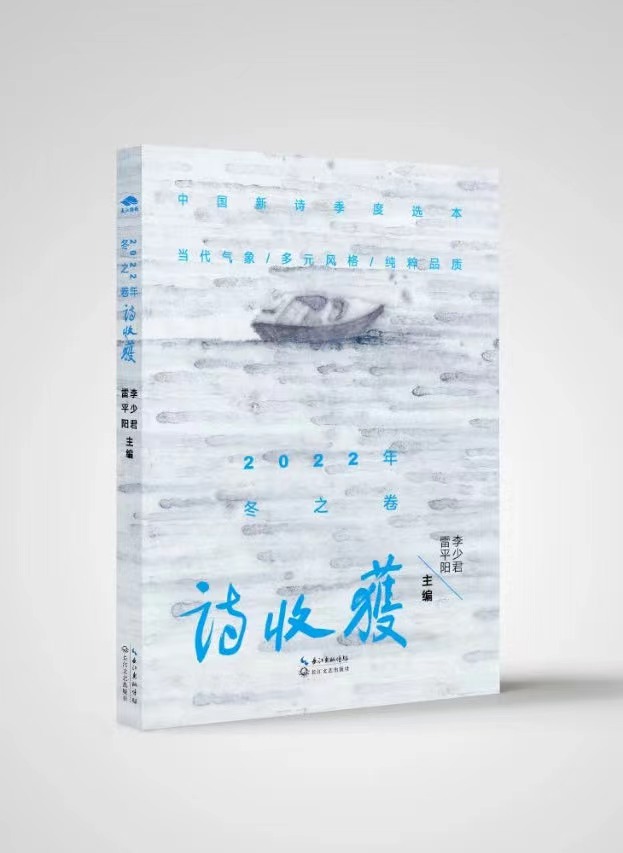

這種傾向最初多為網友的自發行為,在逐漸形成氣候后,平臺也著意加以鼓勵、支持,持續增加其聲浪。近日,B站將發布在評論區、彈幕和視頻當中的詩歌整理,出版了詩集《不再努力成為另一個人:我在B站寫詩》;小紅書與專業詩歌刊物《詩收獲》合作,發表了多期的“小紅書詩歌精選”;快手也發布消息,其人間后視鏡工作室將聯合單讀,推出詩集《一個人,也要活成一個春天》。

B站網友 著《不再努力成為另一個人:我在B站寫詩》,中信·大方,2023年1月

快手詩集《一個人,也要活成一個春天》,上海文藝出版社×單讀,2023年2月

連續推出“小紅書詩歌精選”的主流詩歌刊物《詩收獲》

按照“嚴肅文學”寫作的標準來看,這類詩歌,大部分十分稚嫩、笨拙,甚至有些作品與詩歌的距離相去甚遠。

但是現代詩歌的定義和標準本來就沒那么穩定,現代詩歌寫作也從來沒有什么硬性門檻。如果回到源頭,詩歌本來就是人類對自身生活和思維活動的再現,人人都能寫,人人都可以是詩人。

“野生詩人”“評論區詩人”,他們并不一定是要達成某種文學成就,或者成為狹義上的“詩人”。他們只是希望在充滿壓力甚至無力的生活中,尋找到一個小縫隙,一個小氣口,讓他們的情感得以紓解、精神得到慰藉。

對這些寫作者來說,寫詩,更多是生活方式上的一種新的可能,是生活場景固化之下的一種小意外,也是對規定性人生的小小抵抗。

所以,用“嚴肅文學”的標準,去理解這些詩歌,可能從一開始就是緣木求魚。但這并不是說,這些寫作者,這些詩歌,沒有進入當代詩歌寫作視野的可能。

實際上,不管按照什么尺度,在今天,依然有這么多人讀詩、寫詩,熱愛詩歌,怎么看都是好事,至少不是壞事。

“一年有360天與機器相處,詩里卻有山川湖海”

48歲的“冷冬年”,以擺地攤為生。但在快手上,他是一個擁有1.6萬粉絲的詩人。

一開始,他在快手上發布的是諸如“12生肖智商排行榜”“真人真事:這小伙不該判死刑啊”這類內容。兩年前,他開始轉為發表自己的原創詩歌,點贊和評論數都大不如前,但他仍然堅持到現在。最新一條視頻,是他在攤位前拿著手機念詩。視頻中的攤位很長,上面擺滿了插線板、鍍金佛像和日用雜貨,在攤位之后,一個發際線有些堪憂的中年大叔,全程低著頭,聲音低沉,在周圍嘈雜的環境聲中幾不可聞。

他的詩里有四季、楓葉、雪花,有村莊、麥地,但幾乎看不到他日常生活的細節。

“冷冬年”在他的攤位前讀詩

和“冷冬年”一樣,“zhw 夜公子的詩園”在快手上的詩歌,也是充滿了人生感悟和浪漫抒懷。這個陜西大叔今年51歲,現在在包頭某發電廠擔任高級工程師。他的賬號只有詩歌,從2022年年初到現在,一共發布了111首作品。

“一年有360天與機器相處,詩里卻有山川湖海。”這是快手公號對“zhw 夜公子的詩園”的一句話素描。

快手這本詩集所收作品的寫作者,他們的本職工作涉及40多個行業:外賣員、農民、盲人按摩師、牧羊人、菜農、電臺主播、空調焊接工、擺攤個體戶、油漆工人、高中歷史老師、超市員工、泵房工、全職主婦、初中語文老師、配菜員、退休工人……

對于他們來說,生活已然充滿疲憊苦悶、充滿堅硬的物質,那么在詩歌中追尋那些柔軟、美好的事物,抒發無法對人言說的心事情感,是很自然的事。

韓仕梅是快手涌現的詩歌寫作者中的典型代表。出生時差點被母親溺死,22歲嫁給了“一句整話”都不會說的男人,整個前半輩子,她都為別人而活,她是父母的女兒,是妻子,是一對兒女的媽媽。下半輩子原本也會如此,如同這片土地上億萬勞動人民一樣。

但是從2020年4月份開始,她找到另一種活法,她開始在快手上寫詩、發詩,她第一次有了家庭之外的社交,有了認可與肯定,有了作為“韓仕梅”而存在的姿態。這兩年,寫詩幾乎成了韓仕梅在家務和工作之外的全部。

每天晚上十點半,打工的箱包廠停止了運轉,家務活也干完了,韓仕梅側臥背對丈夫,拿出手機開始寫詩,一直餓到凌晨一兩點。漆黑的農村夜晚里,手機的微光照亮她飽經風霜的臉,那是詩歌照進命運的微光。

“田埂上的詩人”韓仕梅在快手走紅,其飽含生命韌性的詩歌感動無數網友。

“評論區詩人”,他們在玩一種很新的東西

平臺類型和定位差異,使得B站、小紅書上的詩歌寫作者,與快手上的呈現出比較大差異。

B站用戶以Z世代年輕人為主。他們叛逆,但已經不像之前幾代人年輕時那么激烈;在大敘事和小抒情上,他們會堅定地站在后者一邊;他們玩梗、自黑,是先鋒和潮流的接受者和創造者,但也對傳統和主流文化抱有極大的熱情;他們嘴上喊著“躺平”,但身體依然在認真和努力地生活;他們有心靈上的焦灼,但可能還構不成危機,而且他們還擁有強大的自我消解能力——鬼畜是,脫口秀是,現在寫詩也是。

年輕人在B站所寫的詩歌,主題相當豐富,有學生生活、職場壓力,有愛情的苦澀、親情的溫暖,有日常生活瞬間的小抒情,也有人生方向的大追問。穿透這些包羅萬象的主題,各有不同的表達,是當代年輕人精神脈絡中的最大公約數:我應該成為什么樣的人。

《上班》人間真實地再現了不想迎合職場環境的年輕人心態。會議室里又爆發出一片笑聲,詩中的“我”知道又有人接老板的下茬了,Ta一言不發,只是“面無表情地又看了幾個小姐姐的跳舞視頻”。但“看了一眼手機屏保”,意識到快發工資了,他只能選擇加入,“禮貌地敷衍”。這種不想迎合的心態,但只能無奈加入的窘境,寫出了每個職場打工人的心聲。

如果不能在上班時袒露內心的聲音,那就在下班時把自己變成恣意想象的生物。“地鐵搖晃的聲音/接近夜行海灘的風浪”,然而,浪漫的背后是“996福報”的辛酸,我們已經多久沒有感受過夜晚海灘的美好了,年輕人只能“依靠自身發光”。

年輕人要的其實并不多,他們只是想多一些面對自己的時刻。“我想唱歌/有人說你五音不準//我想學畫畫/有人說你沒天賦//我想健身/有人說你根本堅持不來//我想靜靜/有人不說話了/原來對面沒有別人”(《心里的聲音》)

然而別人總是存在的,聲音永遠來自四面八方。他們欠“欠父母一場婚禮,欠所有人一雙兒女”(《欠》),他們擁有的可能是“滿墻的書籍,孤獨的回音和四處碰壁的生活”,他們吃下夜宵,“一股子熱流把身體劈成兩把/一半是天真,另一半是感傷”,他們想要買一張火車票去泰山看一眼日出,最后“卻買了一張地鐵票/去生活里陪一臉苦笑”(《社畜的旅行》)……

這些處境和遭遇,每一代年輕人或多或少都可能經歷過的,正因為此,這些作品能夠在相當廣泛的層面引起共鳴。

命題有共通性,但處理方式,這一代年輕人有獨屬于他們的鮮明態度:

在上面那首《上班》的結尾,詩中的“我”沒有找準加入的時機,繼續低頭刷新聞,然后編了一個極其惡毒的笑話:“我突然笑出來了/他們都在看我/我說/我剛反應過來”。這個結尾,大概來自于一個經典笑話,作者把這則笑話變形,安插在這首詩的結尾,當代年輕人對職場風氣最后的抵抗。

《防止騎車摔跤指南》中同樣如此,下班了,就是要看天上的云,看遠處的塔吊,“看女孩子們裸露的雪白大腿和男孩子T恤下若隱若現的結實胸膛”,年輕人要說“我就是不看路”。

他們以調侃、戲謔、玩梗、自嘲自黑等輕對抗的方式,試圖撬開生活的縫隙,他們依然相信光,相信光頭能透過縫隙,找到“做自己”的可能。在這個意義上,詩歌成為了他們的光,成為了他們生活的解藥。

“有山先生”發起的“B站詩詞大會”第一期獲得了3000份投稿。

小紅書的用戶年齡層雖然也以年輕人為主,但其主要特點并不表現為年齡,而是性別與消費。在小紅書,女性用戶占了七成,一二線城市用戶占比一半,這些用戶集中在美妝、美食、母嬰、家居、服飾穿搭、寵物、減肥健身7大領域。反映在詩歌上,小紅書上的作品,設計感十足、排版精美,內容上帶有強烈的情感表達和生活美學特質,可以籠統地概括為“文藝腔”“文青味”。這和小紅書總體的氣質和性格相契合,詩歌幾乎呈現了和精修照片一樣的功能。

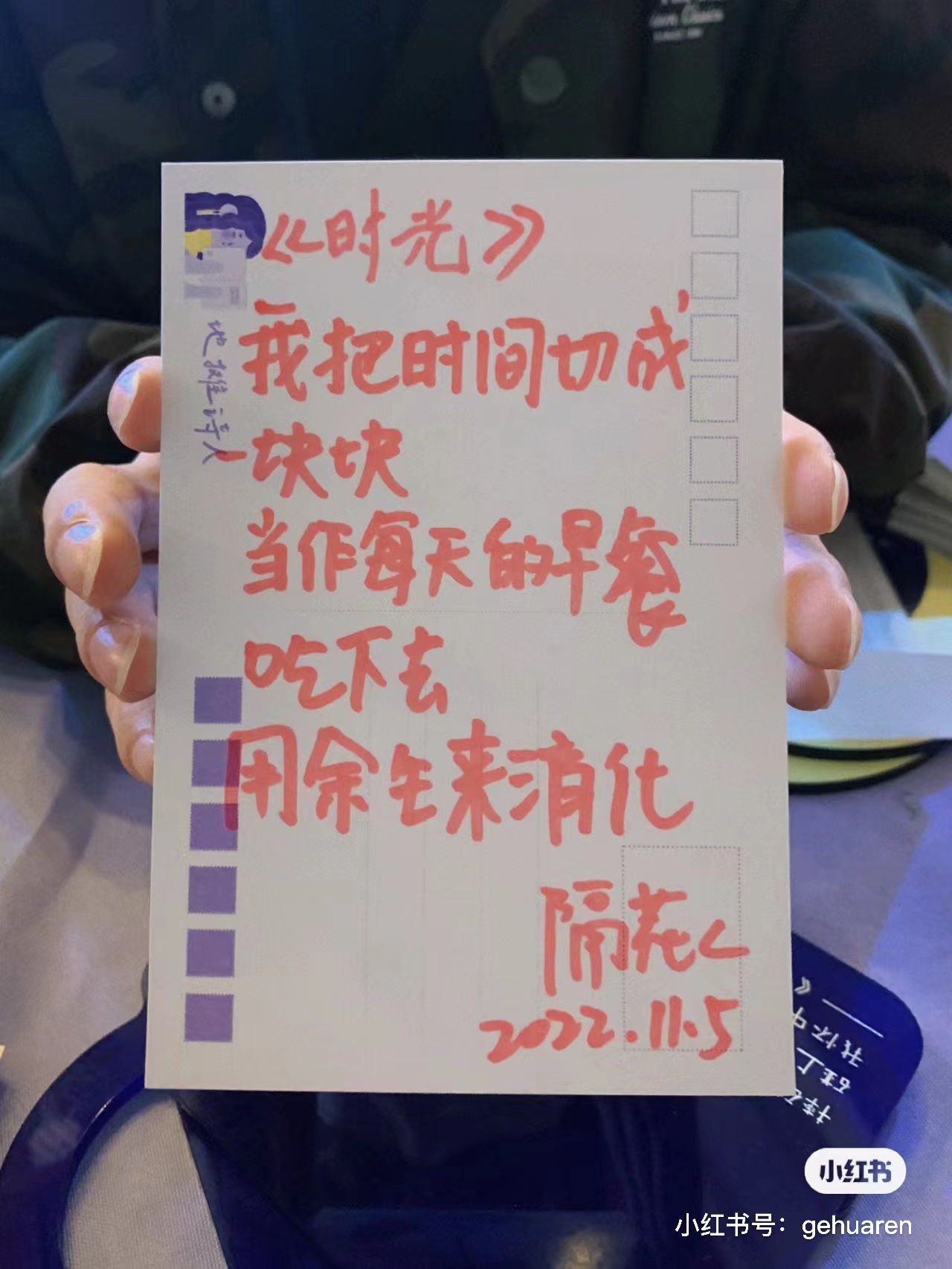

自稱“地攤詩人”的“隔花人”,從2022年年初開始在小紅書上發布詩歌,在一年里,粉絲數從100漲到了17萬。她的詩歌作品,幾乎都是短詩、超短詩,文字輕盈,內容清淺。比如這首《秋日來信》:

秋天,坐在樹下看書/讀到某句很是喜歡/我害羞地在心里反復默念/然而葉子代替我/親吻了它

“很是”一詞很是能說明作者對美學的理解,在相當程度上,它的底層邏輯與青春文學、古裝偶像劇同源。

“隔花人”在街頭進行的“即興寫詩”實驗

雖然一開始不是在小紅書上發表作品,但在小紅書博主“談亦默”的推薦下,她的詩集《鯨魚安慰了大海》迅速該平臺的“流量書”,百余位博主紛紛加入推薦。隨后明星李現的加持,讓本詩集在短短兩個月的時間里,加印了5次。

《鯨魚安慰了大海》

不是所有的軌道

都通往春暖花開的方向

不是所有的花都會盛開

不是所有約定的人都會到來

我知道,是流星贊美了黑夜

鯨魚安慰了大海

讀過此詩,應該就能理解燕七能在小紅書上流行的原因。

對三個平臺上詩歌主要特色的觀察,并不是說它們截然不同。快手上的詩歌有自然歌詠,也有底層敘事,B站上的古典詩詞的大軍也蔚為壯觀,小紅書上的自然也有泥土和機鋒。談這一類詩歌和寫作者的共性,雖然無論如何都避免不了偏頗,但仍然有一些傾向可供思考。

大體上,這批詩歌的寫作者,他們對詩歌沒有野心,并不想以之為志業,所以他們甚少去進行自我訓練,往往是出于本能或基于已有的儲備和經驗在進行寫作。他們的寫作目的非常純粹,就是我手寫我想,我手寫我思,讓詩歌成為充滿工具理性和既定模式的現代生活小小的透氣口,所以他們的詩歌內容主要表現為日常生活的片段截取、個人情感的抒發,在形式上以短小輕量為主,適應當下的閱讀習慣。

《詩刊》主編李少君評價為,“輕詩歌”讓人從日常生活的沉重雜亂中逃逸,給人以情感撫慰。這種詩歌的寫作與閱讀都比較純粹,放大了詩歌的療愈作用。

新媒介助力“詩歌復興”?

人類學家項飆在B站詩集的序言中,把當下在網絡新媒介平臺上涌現的寫詩現象,判斷為一種回潮。

實際上,早在這之前,就不乏媒體將“為你讀詩”“讀首詩再睡覺”等公眾號的破圈,讀詩音頻受追捧,視為一種詩歌在網絡上的“復興”。

無論是回潮的說法,還是復興的判斷,都是一種比較模糊的媒體語言,將詩歌在傳播上、寫作上等多維度的問題混為一談。

低潮或沒落,主要是對標1980年代那種“詩歌盛世”,那種全民詩歌的狀態。確實,從1990年代以來,詩歌與廣大一般民眾逐漸分離,說“邊緣化”也不為過。但像今日這般的“浪潮”也不是沒有,比如“汪國真熱”,21世紀頭十年的網絡詩歌論壇時代,那時候寫詩的人,不見得比現在的少。

而從寫作的維度來看,當代詩歌可能并不存在低潮或沒落。詩歌界普遍的判斷是,中國新詩自1980年代以來,一直在發展、上升,最為“邊緣”的九十年代,恰恰可能是中國新詩在藝術成就上最高的時期,各種流派、概念百花齊放,重要詩人和作品紛至沓來,比如“第三代詩人”“中間代詩人”“撒嬌”“莽漢”“非非”“海上詩群”“民間與知識分子”“口語詩”“敘事性”“個人化寫作”等等。

每一代年輕人都在寫詩,詩歌從未在年輕人中間銷聲匿跡。雖然在新世紀前十年校園詩歌有些式微,但因為互聯網的發展,年輕詩歌寫作者的主陣地轉移到了網絡論壇、BBS、博客。見證過論壇詩歌時代的80后詩人,一定不會同意“退潮”“回潮”的說法。2010年,辛酉、胡桑等80后詩人主編的《中國80后詩全集》,收了178位80后詩人的1600多首詩歌。另一本出版于2012年的《漂泊的一代:中國80后詩歌》則收入了超過300位80后詩人的作品。隨著校園詩歌社團的復蘇,90后詩歌寫作群體更是蔚為大觀。2022年出版的《中國90后詩選》,由《詩刊》《星星》《揚子江詩刊》《詩潮》《詩歌月刊》等11家詩歌期刊負責人及詩人、評論家組成編委,選收90后詩人200位。這幾個集子所選的詩人,都具有一定寫作實績,而且大都是以詩歌寫作為志業的。以此管窺,在這之外又有多少呢?

所以對于,詩歌的“回潮”“復興”,即使不是可疑的論斷,那至少也別太著急拔高,尤其是對于詩歌發展本身的拔高。我們可以把它作為一種正在發生的現象,至于結果,不妨再等等看。但是對于它在大眾文化意義上的意義,則有必要給予充分的肯定。

寫詩這個動作本身,就具有意義

我們在一開始就比較苛刻地評價過這批詩歌的藝術價值了,這大概是說給詩人界看的,以免本文被罵缺乏基本的判斷。但我們也在一開始就申明了,以狹義詩歌的標準去審視這些作品的好壞,并不是本文的意圖。

那么既然在藝術價值上無足客觀,那是不是這類作為生活方式的寫作就沒有價值和意義呢?

其實,生活方式型寫作和志業型寫作,并沒有絕對的壁壘,很多詩人一開始也是從生活方式型寫作開始的,只不過寫著寫著,發現自己可能挺擅長這件事的,就開始認真琢磨了,閱讀、思考、練習,不斷打磨自己的技藝,然后被主流詩歌界認可,就成了“詩人”。此前涌現的打工詩人、農民詩人,如鄭小瓊、余秀華、陳年喜、許立志、許天倫、李松山等,都是沿此路徑,在大眾和詩歌界雙豐收。

余秀華 視覺中國 資料圖

陳年喜 視覺中國 資料圖

即使不成為所謂的“詩人”也沒什么關系。“詩人”只是一個身份,并不比其他任何身份高貴。不以成為“詩人”為目的,依然可以寫詩。

當一個人提筆開始寫詩,蝴蝶就開始扇動翅膀,開始對其生存姿態產生影響。寫快樂的事,我們就能再次回味一遍那種快樂。郁結時寫詩,心中的塊壘因此稍稍得到紓解。寫得好了,會很滿足,會得意;寫得不順,也能體驗到創造的艱難,明白自我的界限。更何況,我們還可以期待被閱讀,然后引起共鳴,予他人以安慰。

哪怕以后不寫了也沒關系,哪怕寫了流傳不下去也沒關系。年輕時寫過詩,就足以讓我們的生命變得不同,讓我們有別于其他存在。所以西川說,玩過詩歌的年輕人,這輩子都不會乏味。劉擎則說,寫詩證明了“我作為精神的存在依然是活躍的”。

諾貝爾文學獎得主、波蘭詩人辛波絲卡在《種種可能》一詩中寫道,“我偏愛寫詩的荒謬,勝過不寫詩的荒謬”,這大概就是年輕人在B站寫詩之意義的最好注釋。

人生的荒謬在于,人們終其一生都在尋找意義,但可能到最后發現個體生命是如此渺小,人生并沒有所謂的“終極意義”。所有的意義都是關于賦予的故事。每個人能把握的無非就是這個過程,無非是我們選擇什么樣的生活。

寫詩也許改變不了什么,更無法對抗這種荒謬。但是這批詩歌寫作者,選擇是讓詩歌進入自己的生活,讓寫詩成為自己生活中的小意外。

因為對于他們來說,寫詩的過程就是全部的意義。

當然,他們也可能根本不關心什么意義。那就無意義地寫點無意義的詩歌,也挺好。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司