- +1

李敬澤《上河記》:回到黃河邊,方生山河故人,人間行過之感

《上河記》

近期,作家、評論家李敬澤的黃河旅行圖文隨筆集《上河記》,由浙江文藝出版社·KEY-可以文化出版。

2000年,李敬澤漫游黃河流域,從苦水的玫瑰到河州的花兒與少年,從記憶中的蕭關道到西吉寂寞的城堡,從廣福寺的百靈鳥到米脂街頭的堂吉訶德,他帶著異鄉人的眼光踏上旅途,漸漸地,黃河成為熟悉的故鄉。2019年,他重返黃河,恰如久別重逢。序言中他說道,“那次漫游一定程度上確定了、標記了后來的我:對田野、對山河故人、對實際的而不是理念的人世與人事的持久熱情和向往。”

在十五篇文章里,李敬澤記錄下河邊難忘的日夜。走過歷經時光雕琢的渡口和村莊,與往昔的和此世的靈魂暗通款曲,在古老的故事與鮮活的日常經驗中,遙望壯闊的文明上游,勘探大河本真的面貌。“我意識到,那次旅程并沒有結束,此時此刻,我依然夢想著、計劃著很可能不可能的旅程:我會在某一日繼續行走,直上河源,而后掉頭沿黃河而下,走上次沒有走完的路,山西、河南、山東,走過春秋戰國的、北方的大地,走到黃河入海之處。不是為了寫另一本書,只是為了莽莽蒼蒼、人間行過。”

作品選讀

厚土紅城

我將從最厚的土開始——

那天是2000年6月5日,我的腳下是地球上最深厚的黃土。“深厚”不是修辭,它確實最深最厚。據說有一天,來了一群人,在這兒搭起架子打眼鉆洞,后來就宣布這里是地球上最深的黃土層,厚達430多米。

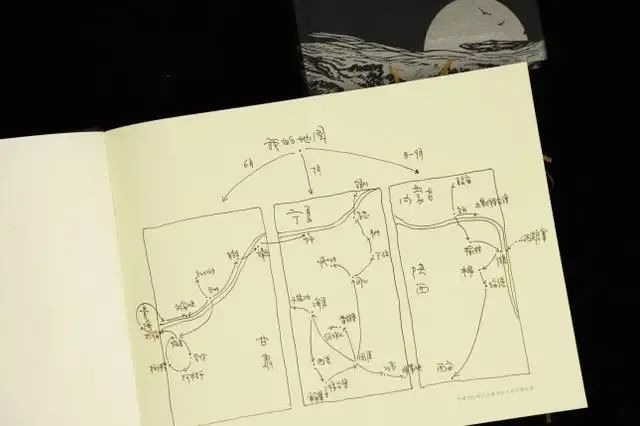

此地名為西津坪,在蘭州附近,大概是蘭州的西南方吧——我現在必須在地圖上重新確定每一天、每條路的方向。

站在最深厚的黃土上,思考它的意義。

……于是,大海干涸,風帶來黃土,黃土歸于大地。土厚的地方就叫它高原,土薄之地就叫它平川;高原上要有人,就有了人,人將測量土有多厚,測量歲月有多長……

▲ 李敬澤在天都山山頂

再后來,我就站在那兒思考430米厚的土地上生長著什么:一種陌生的綠色植物。朋友告訴我,這是百合。

此地為“百合之鄉”,路上一塊大牌子上寫著:

歡迎來到百合之鄉!

對面另一塊牌子則是“人口警鐘天天敲,計劃生育時時抓”。

對百合我所知不多,我知道這是一個純潔美妙的詞,百合花什么的。除此之外我知道有一道常見的菜是“西芹百合”,估計其中的“百合”就是這地里長出來的。

最厚的土里長著百合。

向北去,沿國道去往永登方向。從地圖上看,莊浪河自北向南注入黃河,這條藍色曲線上由上而下綴著“永登”“紅城子”“苦水”。

▲ 在河上

甘肅大旱,隴東大旱,永登大旱。永登是接近蘭州的一個縣,公路兩旁是連綿的黃土群山。山很干燥,山上的草枯黃,在夏天,這山仍是冬天的山。黃土在陽光下有一種金屬般的質地,硬,潔凈。

到苦水。這個名叫“苦水”的地方遍地盛開玫瑰。據說在深圳,在北京,你懷抱中的玫瑰常常來自苦水。

“苦水玫瑰”,這是個美妙的故事,我將留著它慢慢地、仔細地講述。

讓它含苞待放。

從蘭州到苦水,所有的山上都布滿了花紋,繚亂、單純、無窮無盡的線條在每座山上盤旋,這是最有耐心的畫家的作品,他從山根畫起,一點一點畫到山頂,然后下來,畫另一座山。他讓群山無限抽象,抽象得快要瘋掉了。

那是羊,羊是畫家。羊群踏出小道,它們日日年年在山上行走,山就有了紋理。

不過,一路上沒有見到一只羊。羊在哪兒?

“在餐桌上。”司機說。

然后就到了紅城子——

在紅城子的村街上,我已經走出很遠,忽然被一老漢追上,他說,楊家有個門樓子,舊得很呢。

有著舊得很的門樓的楊家,我去過了,但老漢不知道,老漢拐著一條腿追過了兩條街。老漢如兒童,對新奇的事、新奇的人,比如這個端著長筒相機在街上轉悠的家伙,他懷有歡欣的善意。

在照片上,老漢天真地笑著,他手扶一把鐵鍬,姿態顯得拘謹。平時他一定不是這樣拿鍬的,這把鍬現在不是他的工具,而是道具,是我在鏡頭對準他之后忽然說,能不能把鍬拿上,對,就這樣,好——

老漢站在自家門前,門內深處有一堵影壁式的土墻,墻上開一洞神龕,供奉著“土地”。夕陽下,“土地”隱于陰影,日子深穩、安靜。

“這老漢,老紅軍呢。”看熱鬧的婦人指著老漢笑。老漢慌忙否認:“不是,我不是。”我也笑,老漢也就六十多歲吧,不至于是“老紅軍”。

被觀察者有更銳利的洞察力,后來那老漢在村街上追我,因為他知道,該城里人遠遠地跑來,只為尋找紅城子舊日的痕跡。

在1999年版的《新編實用中國地圖冊》上,第93頁,你可以找到紅城子,一個橘黃色的小圈,代表鄉鎮或村莊。有兩條細線穿過,一條也是橘黃色,是公路,另一條紫紅色,是鐵路。

此刻,我在北京,從我的樓上下去,順著一條時而紫紅時而橘黃的線,我抵達紅城子——紅色的小城。夯土的城墻環繞著它,純凈的黃土閃耀著清冷的銀光;在城墻外,莽莽松林覆蓋每一重山巒,我看見莊浪河是一條精力充沛的大河,看見廟宇的金頂、喇嘛寺的白塔、清真寺的新月和喚樓從綠樹間升起,迎向深藍的天空。

我從寬大的城門進城,我走在縱貫南北的大道上,一隊載著貨物的駱駝高視闊步,車夫們正把一駕駕馬車趕進客棧的大門。大道兩邊是鱗次櫛比的店鋪,鮮亮的店招在風中飄搖。我注視街上的行人:他的瞳孔金黃,他頭戴白帽,他身穿斑斕的藏袍,他腰掛蒙古長刀……有一刻,忽然一切都發出聲音,市聲如潮將我淹沒,我于嘈雜中依稀聽見熟悉的鄉音:鼻音濃重如同傷風的山西話,還有山陜會館中熱鬧的鑼鼓、高亢的秦腔。

在那時,福泰堂藥店生意興隆,我聽見我念誦店門前那副黑底金字的楹聯:

春榮珂里蘭芬桂馥祝三多

甲滿花齡力歇身勞增五福

我看見一所宅院的門上掛一對朱紅的宮燈,保老爺的轎子正停在階前;我看見楊木匠家的門樓正新;我看見三枚銅錢在我的掌心,火喇嘛喝一聲:“丟!”嘩啷啷銅錢撒在黑漆的桌面上……

在紅城子,我走進感恩寺。

▲ 紅城感恩寺 圖 / 微游甘肅

山門內,沒有香客或游人,幾個木匠停下手里的鋸和刨子,看著我。一場大規模的修繕工程已近尾聲,空氣中有淡淡的油漆味兒。廟如尋常人家,嶄新、安靜,等待著某個世俗的喜慶日子。

廂房里出來一位瘦小的老者,俗家裝束。

“看廟啊?”老者問。

我說是,看看。

老者便不再問,轉身引我走進二進的大門。這寺格局小,進二門上首是大殿,一方院子正中擺了兩盞不知是銅是鐵的蓮花大燈,院子就顯得逼仄。

我指著問:“舊的,還是新的?”

老者說:“新打的。”

殿門緊閉,老者從腰間摘下一圈鑰匙,開鎖,推門,赫然一尊大佛。

我本無心拜佛,但佛門開了,也就隨緣。殿內陰涼,看佛,佛有一絲笑意。信步走去,見沿墻供奉一圈神像,一尊尊看,但覺獰厲陰鷙,攫人心神,一時間恍如行于夢境,腳下不由得倉皇。從大佛身后轉過來,卻見一方陽光在門內浮動,老者立于供案旁,神色安詳……

告辭時老者道一聲:“再來啊。”向外走時覺得好笑,一句“再來啊”其實是俗家送客口吻,我知道我是不會再來了,我已經“來”過了多少寺廟,來了,去了,只是清風明月,雁過無痕罷了。

待出山門時,忽見左首一排廂房有小門半開,走過去看,一青袍老僧端坐炕上,雙目微合。想了想,何必打擾呢,正欲抽身,那老僧驀地喝一聲:“看啥哩!”

我嚇一跳,見老僧圓睜雙眼,精光暴射,以為是探頭探腦地亂看惹得老人家發作,正支吾不知所對,只聽又喝一聲:“看啥哩!”

猛地悟到他是要為我看相,慌忙間也想不起該看啥,隨口說:“看婚姻吧。”

老僧掏出三枚銅錢:“丟!”

我取過銅錢,嘩啷一把丟在炕桌上。

“再丟!”“再丟!”連丟七把。每丟一把,老僧便在一張黃紙上畫些怪異的符號,口中念念有詞,最后抬眼盯住我:“問的啥?”

我只好再說一遍,問婚姻。

老僧聲如洪鐘,在這間窄小陰暗的僧房里,他用一種似乎響徹前世今生的聲音向我陳述我的命運……

▲ 紅城古城墻“一勞永逸”碑

走出感恩寺,陽光猛烈。街上無人,土路有很深的車轍,這街上每戶人家都有寬大的門,在從前的某個時候,成隊的馬車隆隆駛來,緊閉的大門嘩然敞開,迎接遠來的商旅。

但現在,門后是尋常的農家。這條街的右側依稀一帶殘垣,那曾是紅城子的城墻,感恩寺應該是在城墻外吧。我想起那姓保的老人說的話:

“過去,城墻外邊都是廟,關帝廟、文廟、和尚廟,清真寺……《封神演義》里的各路神仙也都有廟。”

那些廟曾經慰藉著來自遙遠各地的旅人,但現在只余建于明朝弘治年間的感恩寺,似乎五百年時光不曾流逝,這座密宗之寺里永遠有一個姓火的老喇嘛——

“請問師父法號?”告別時我問那老僧。

“姓火,火車的火。”

“一直在這寺里嗎?”

“八代了。”

是保老人告訴我該去看看感恩寺的。那時我從山陜會館出來,村街兩邊有些店鋪,賣日用雜貨,還有農具。其中一間掛著“莊稼醫院”的牌子,站住想了想,我知道那是賣農藥的。房子都是北方農村隨處可見的樣式,紅磚,平頂,有的墻面上貼著馬賽克。一處院墻上大字寫著:

長期院內屠宰

——應該是宰豬或宰羊。

接著我就看見了那幢木屋,是它的破敗讓我注意到它,那不是在歲月中衰老,而是掙扎著的破敗,古舊的房子如一只蹲伏在地上的大鳥,瘦骨嶙峋,羽毛凌亂。

后來我對保老人說:“這房子該拆了。”

保老人瞇著眼睛想了一會兒,說:“擱著是個東西,拆掉就是柴火了。”

我無言。是啊,“東西”和“柴火”的區別就在一念之間,這一念也不過是對先人、對我們所來之處深懷著一點念想。

在這院子的東房,有一間供奉著保家的先人,保老人指著正中的畫像說:“這是我的爺。”旁邊是一張老照片,舊式鄉紳裝束的老夫妻端然而坐,那是“我父母”,相框卻是新的,銀色的鋁合金,背后有幾行字:

孫男保賢在此新舊世紀交替之時,借此新春佳節來臨之際,為祭先人育后人聊表誠心謹制。96.2.8

在這間屋子里,血脈的傳承如此鄭重,人世間原也有令人肅然的秩序。

保老人的父親在新中國成立前當過“科長”,游宦于甘肅各地,保老人的哥哥保建屏曾就此賦詞,調寄《天仙子》:

先父生前愛作詩,孤身一人獨來去。外縣干公四五次,靖遠縣,大河驛,酒泉皋蘭河州急。

此為上闋,下闋在我的筆記本上字跡漫漶不可辨識。這是個“愛作詩”的家族,在中國的鄉間,依然有這樣的耕讀文人,我不知道他們是古老傳統的孑遺還是破碎的鄉土中國的強悍靈魂。我所遇見的每個鄉間文人都直截、堅定、偏執、猛烈,對一個來自京城的知識分子來說他們是頑石,我有點怕他們。

但誰知道呢?也許他們其實離京城更近,很多年前,保老人的祖父保老太爺就曾身在京城,那時他是“太學生”或“太學士”:“進過皇宮的,帶回來兩盞宮燈”。

我問:“那宮燈還在嗎?”

保老人黯然:“沒了,早沒了。”

宮燈沒了,但在這破敗的院子里,每一根柱子、每一扇門上都貼著標語——只好把它們叫作“標語”,因為在我的詞匯中找不到更恰切的詞,但保老人肯定不認為他在寫“標語”,他只是裁一疊紅紙,研墨提筆,四字一句,一句一條,書寫他的世界觀:

蠟梅報喜。瑞雪迎春。搞好生產。爭取豐收。為民創業。替國爭光。

紅花吐艷。春風送暖。勤儉多福。和睦永昌。人勤春早。肥足糧豐。

在供奉祖先的房前倒是有一副對聯:

辭舊歲祖國華誕光宇宙

迎新春中華騰飛赤乾坤

橫批是:

滿院春風

顯然這是保老人得意之筆,他拈髯笑道:“看出來沒有,把三件大事都寫進去了。”

三件大事?后來我邊走邊想,半天才想起,1999年是有“三件大事”。

原標題:《李敬澤《上河記》:回到黃河邊,方生山河故人,人間行過之感》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司