- +1

別再說吃桌餃是東北民俗了

原創 吉林跑男 X博士

最近,“桌餃文化”,火了。

所謂桌餃,就是餃子煮熟了后直接倒在桌子上吃。

事情要從一個東北吃餃子的視頻說起。

視頻中,桌餃被冠以“東北民俗,我們都這么吃”的名頭。

對于這種拋棄餐具的吃法,網友們表示不解。

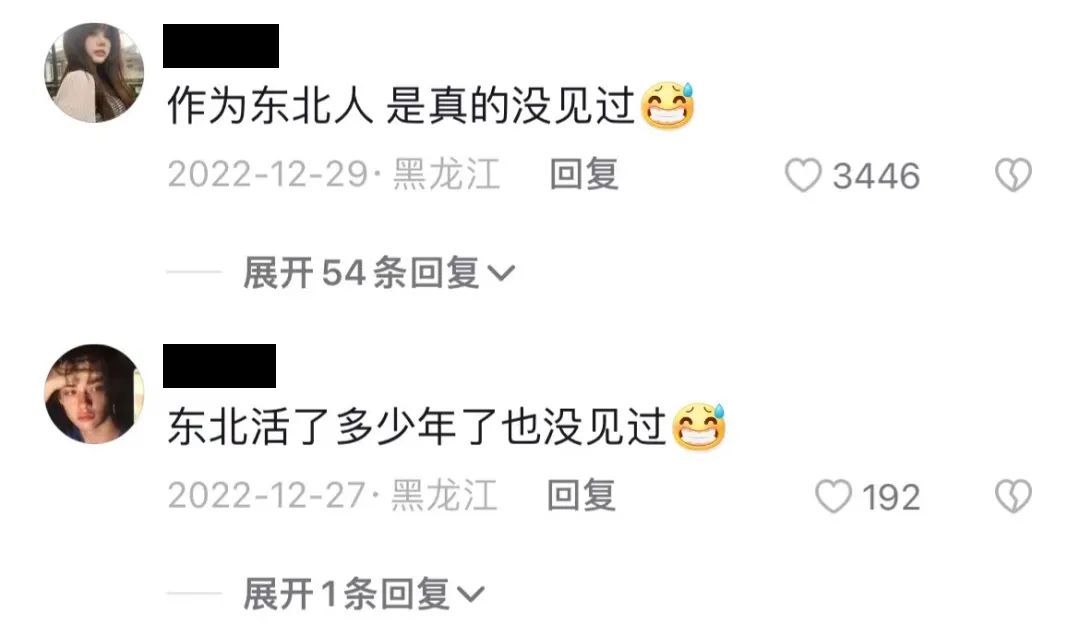

而在視頻中被代表的東北網友大為惱火,他們說自己的家鄉從來沒聽過這種吃法。

但也有人說有這種吃法在東北確實存在。

“桌餃”事件到這里,還只是單純的飲食習慣討論。

而一名叫陳澤的東北主播,在直播中,把“桌餃”徹底帶火了。

在半個月的時間里,桌餃發酵成為一種包含著地域黑、樂子人的網絡文化狂歡。

桌餃元年

主播陳澤,黑龍江人,英雄聯盟游戲主播。

在一次直播中,有觀眾問他,是不是東北人都吃桌餃?

在得知“桌餃”就是把餃子倒在桌子上吃以后,他斬釘截鐵地表示,自己活了20多年,絕對沒有這個吃法,并現場給奶奶打電話求證,稱“我奶如果說吃過桌餃,我死去”。

結果奶奶告訴他,他家不吃,但是他姨奶家吃。

一番求證,反而百口莫辯,坐實了東北人吃桌餃的流言。

而接下來的一些傳播措施,讓“桌餃”成為流行文化梗。

比如粉絲把陳澤吃牛排的照片P成了吃桌餃的照片。

官方給陳澤定制了桌餃禮物。

看熱鬧不嫌事大的觀眾,修改了百度詞條,在百度里搜索“桌餃”,第一個彈出來的就是陳澤發明了桌餃。

在多方圍攻下,陳澤破罐子破摔,開始故意吃桌餃整活兒。

部分主播也開始模仿陳澤,“聽陳澤的,餃子我就倒桌子上吃。”

有人把餃子放在地上吃。

有人把餃子放在廁所吃。

至此,桌餃文化開始登上梗百科,緊接著,一個叫桌餃吧的貼吧火速建成。

“桌餃”吧,可以說是地域黑濃度最高的地方,10帖9黑。

“桌餃”吧,主要討論的內容有3類。

1.針對桌餃這一習俗,歧視東北

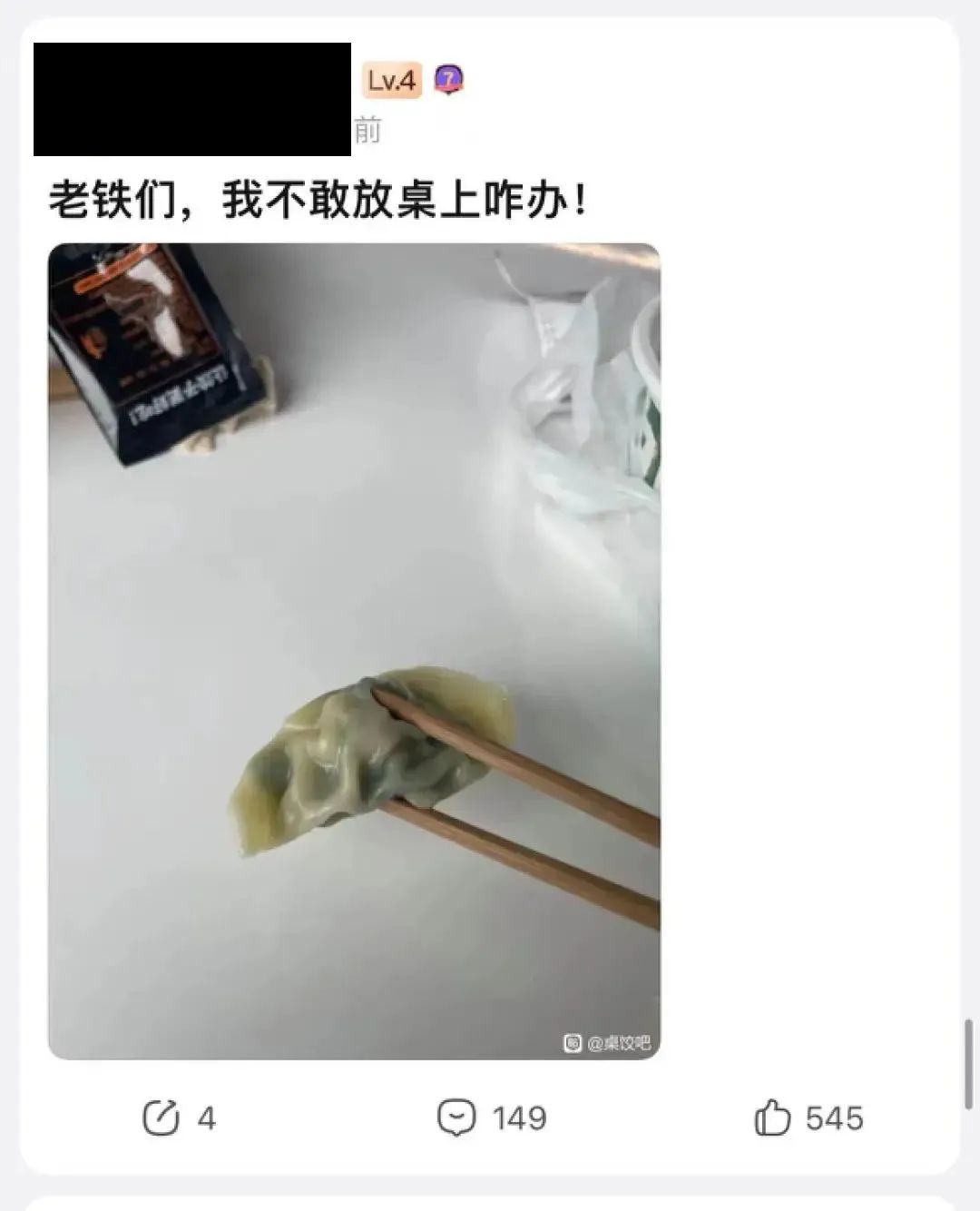

有人反串,戰戰兢兢地試吃桌餃。

有人搬運東北人吃桌餃的視頻,讓各位吧友品鑒。

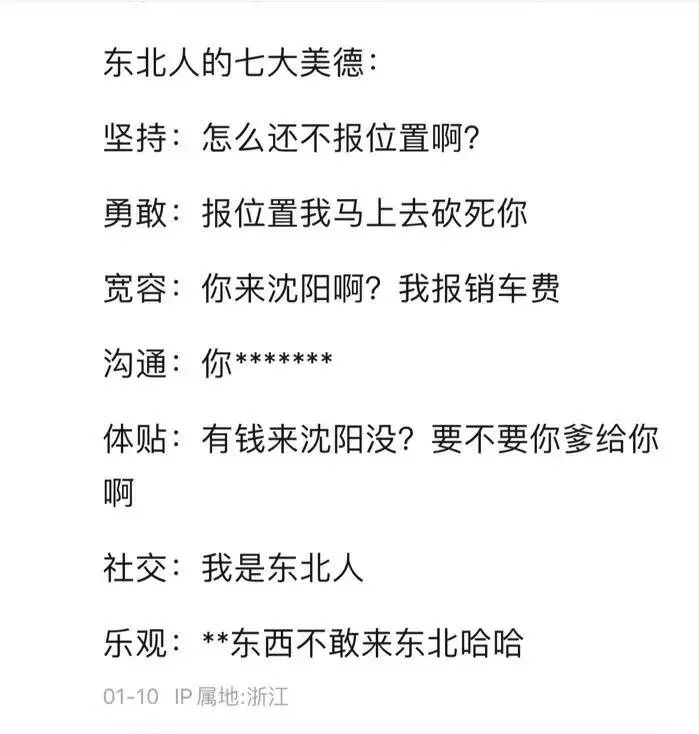

還有人編順口溜,列舉了東北的七大“美德”。

2.無腦的地域歧視

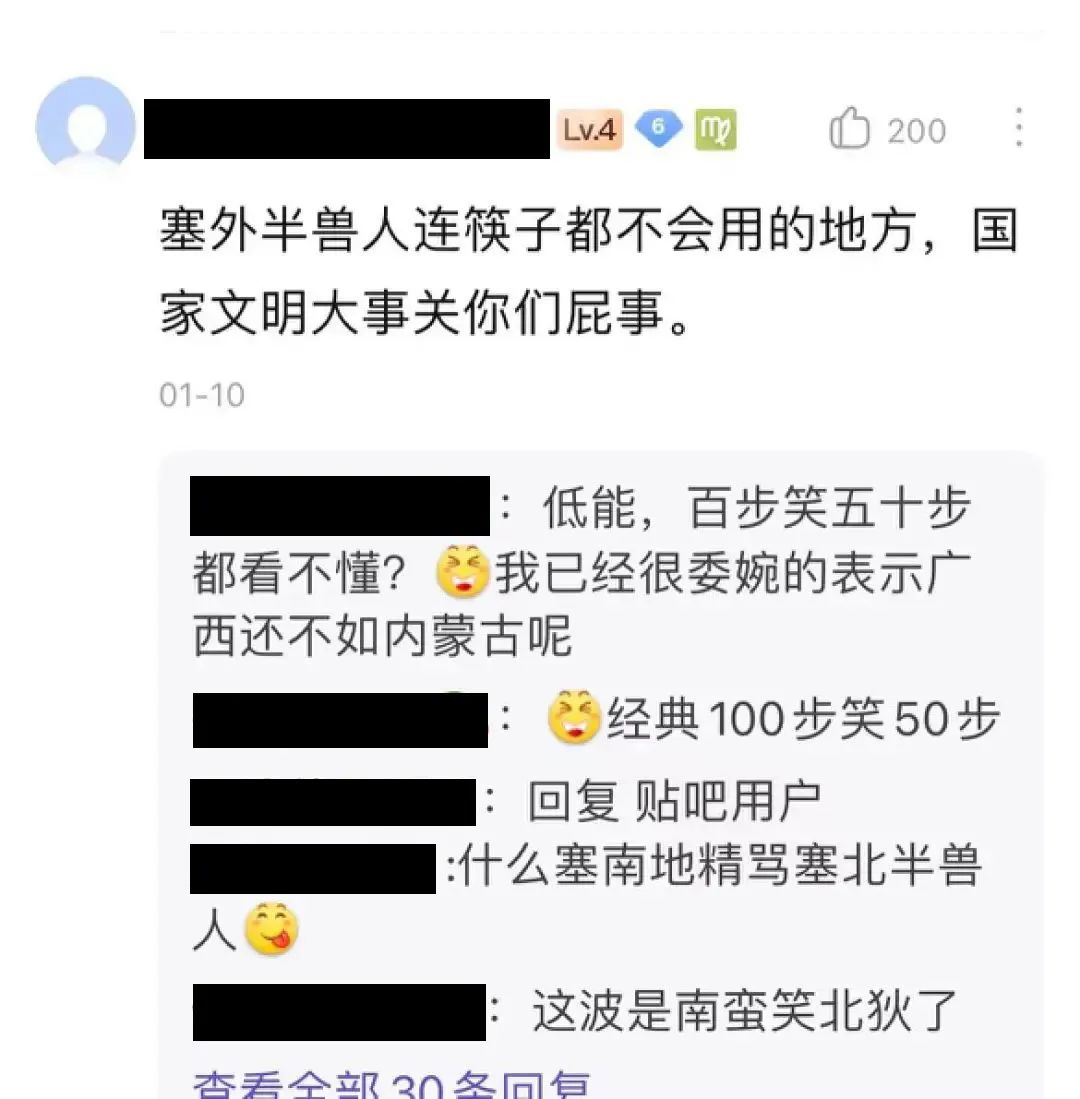

互相針對地域攻擊,是桌餃吧的主旋律。

比如攻擊廣東人的長相。

嘲諷內蒙古人是塞外半獸人。

3.反對地域歧視的

這是桌餃吧少數的理性派,呼吁大家停止地域歧視,珍惜同胞。

但桌餃吧已經變成了樂子人大戰全國群眾,與群眾不同的是,樂子人是沒有底線的,所以最后總能贏,理性的聲音會很快被淹沒。

吃桌餃,只是個地域黑的理由,單一飲食習慣已經成為一場偏見的狂歡。

偏見狂歡

“桌餃”文化之所以能成為一場狂歡。本質上,是很多人以為桌餃真的是個東北民俗。

但實際上,這只是極少數東北人的飲食習慣。

以“桌餃”為關鍵詞搜索,除了2017年、2018年能零星搜到點信息,根本找不到任何相關資料。

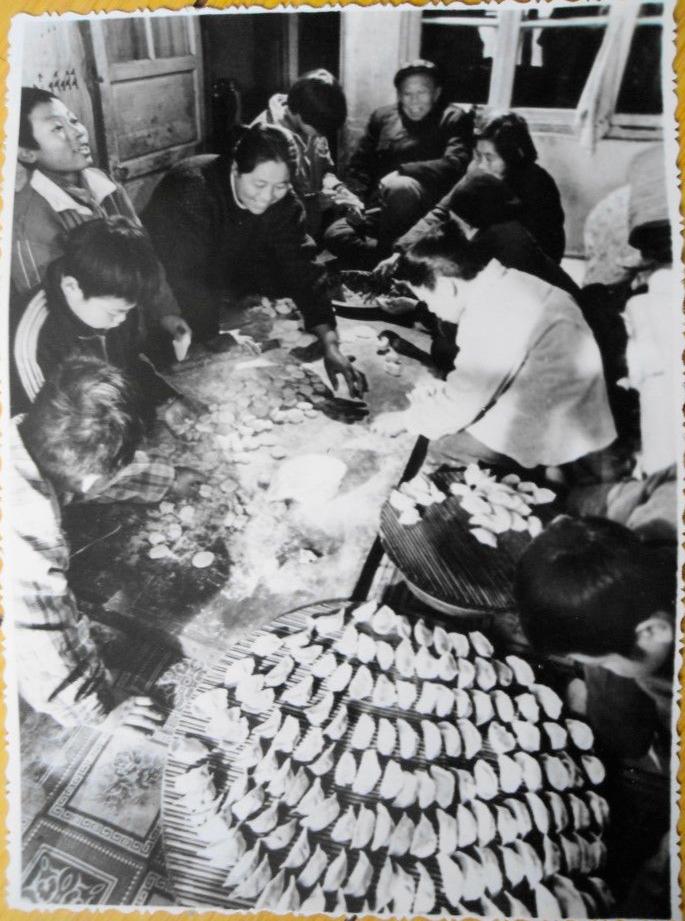

即便是改革開放初期,餃子也是放在器皿上吃的。

所以桌餃根本不是東北的民俗。

那為啥還有人深信不疑?

因為“吃桌餃”這一低級行為符合他們心中的東北形象。

在網絡世界,東北的文化身份就是“低俗”。

他們固執地認為,全國的低俗網紅,東北占一半。

在短視頻蠻荒的早期,東北網紅出名的方式,大多數靠低俗博出位。

比如表演上吊、抱著紙人在墳地里睡覺、鞭炮炸褲襠的虎哥。

以吃屎出名的島市老八,靠“爭勇斗狠”形象發家的刀哥。

甚至靠倒放在B站大火特火的LoL主播電棍。

層出不窮的二創視頻,讓這幾位被更多人熟知。

于是被人為刻畫的低俗成了東北的烙印。

對于樂子人來說,東北永遠是低俗的孵化器,任何發生在東北的低俗行為,都是確鑿無疑的,是“東北文化”的一部分。

人們被動地了解了東北,再主觀地加工,啊,東北啊,就是那樣的。

可以預見的事實是,部分人對真實的東北缺乏認知。

他們固執地相信,東北人真的人均喊麥,去廁所探店,愛穿豆豆鞋。

在獵奇之下的真實東北,人們似乎并沒有耐心去了解,反正東北有一家人吃桌餃,就是所有人都吃桌餃。

對于一種不了解的事物,快速下判斷是最省精力的,這種判斷,卻又處處充斥著偏見。

不光是東北,在互聯網世界,人們對一個地域的理解,往往濃縮在三個充滿偏見的詞匯內。

說到上海,就是精致、咖啡、刻薄鬼。凡是踩中這三點的,就能贏得流量。

所以跟這三個相關的魔幻故事總能流傳甚廣。

衣裝革履做核酸,精致,夠上海。

手拿紅酒做核酸,厲害,不愧是洋氣的上海人。

說到山東,就是奧迪、編制、不讓女孩上桌吃飯。

于是關于山東編制的地獄笑話飛速傳播。

“領導”成了山東地區唯一的權威。

提到北京,就是地道、四合院、400分上清華北大。

所以,“嘿,真地道!”才能成為樂子人的口頭禪。

這種以偏概全的濃縮,會消滅人的個性化、生活的多樣化。

你只要是東北人,你就愛穿貂,愛吃燒烤,愛戴大金鏈子小手表。

你是福建人,你就只會坑蒙拐騙、偷渡、被廣東人吃。

你是江西的,那不用辯解,你們就是彩禮高,人均吸血鬼。

這種濃縮背后,其實只是對一個地域的毫不在乎。

而東北之所以經常成為地域黑的攻擊對象,唯一原罪就是變窮了。

年輕人出逃,成為新時代的流民,在異鄉尋找機會和體面,生而為飄零。

留在東北的年輕人,則從事著“賣保險、二手車、小額貸、賣房子”等從收入和穩定性來說都十分“自由”的職業。

東北更像是一座廢墟,人們只希望挖掘潛藏在其中的獵奇文化符號。

這個符號,可以是范德彪,即便根本沒幾個人看過《馬大帥》,不知道范德彪是一個徹頭徹尾的東北中年loser。

這個符號,可以是鐵西區,承載著輝煌與暗淡,破敗與頹圮。舊世紀的回響,只是一場對工業時代的浪漫意淫。

這個符號,可以是鶴崗超低的房價,雖然大部分人根本不會去那里買房子。

這個符號,可以是“冬泳怪鴿”——旁人眼里的一個瘋癲的現世樹先生,雖然他自顧自地、勵志且真實地生活著。

如今,這個符號,成了“桌餃”。即使東北根本沒有幾個人吃桌餃。

很多人說不了解東北,其實只是不在乎東北。

東北在失去經濟權利后,也永遠失去了文化權利。

無數短視頻App和直播平臺成了東北文化的唯一出口。

東北的這一套理論,套在任何一個省份大多成立。

因為地域歧視本身,就是充滿著傲慢與偏見的廣泛性無知。

在樂子人泛濫的時代,與其選擇在互聯網上對線,不如心平氣和地鍛煉鍛煉身體。

他們等待的、在乎的,不是你或者誰的反擊,而是下一個符號的誕生。

像是喘著腐朽的氣息的木乃伊,遇見鮮活的生命。

在這個樂子人的時代,我們對抗荒誕的唯一方式,就是去看看真正的世界。

這個非黑非白,大部分時間是多樣性共存的彩色世界。

設計/視覺 Elaine

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司