- +1

綠會研究室就鄱陽湖建閘再次致函生態環境部:建議組織環境影響評價公開聽證

2022年12月30日,備受關注的鄱陽湖水利樞紐工程建設項目正式向生態環境部遞交工程建設項目的環境影響評價報告書。按照我國《環境影響評價法》規定,審批部門在收到建設項目環境影響評價報告書之日起60日內、收到環境影響報告表之日起30日內,要做出審批決定并通知項目建設單位。

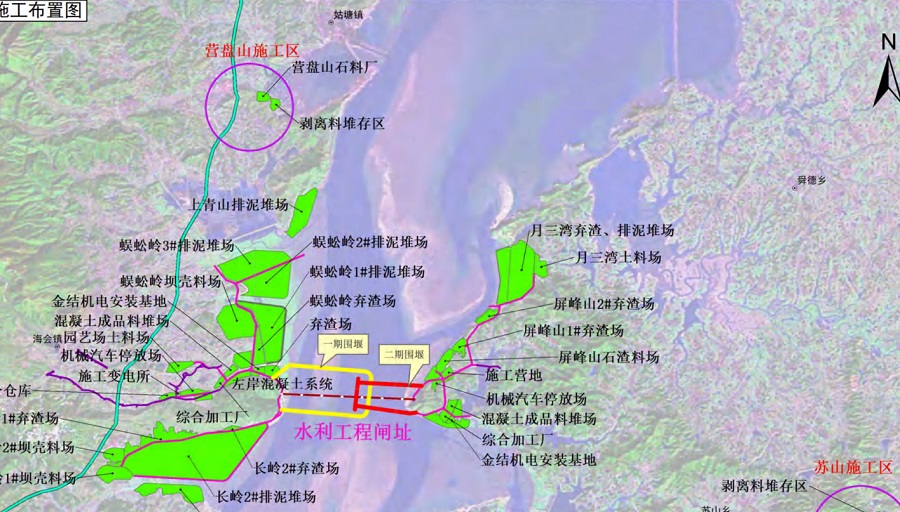

圖片來自環境影響報告書

對此,繼2022年5月中國綠發會法工委就該建設工程項目的公眾環評意見涉嫌造假致函生態環境部后,綠會研究室再次就鄱陽湖水利杻紐工程建設項目環境影響評價報告目前存在的生態論證缺陷或不足,再次致函生態環境部,懇請本著對歷史負責、對長江全域保護與可持續發展負責的高度,審慎批復鄱陽湖水利樞紐工程建設項目的環境影響評價報告書,并建議召開環境影響評價公開聽證會。

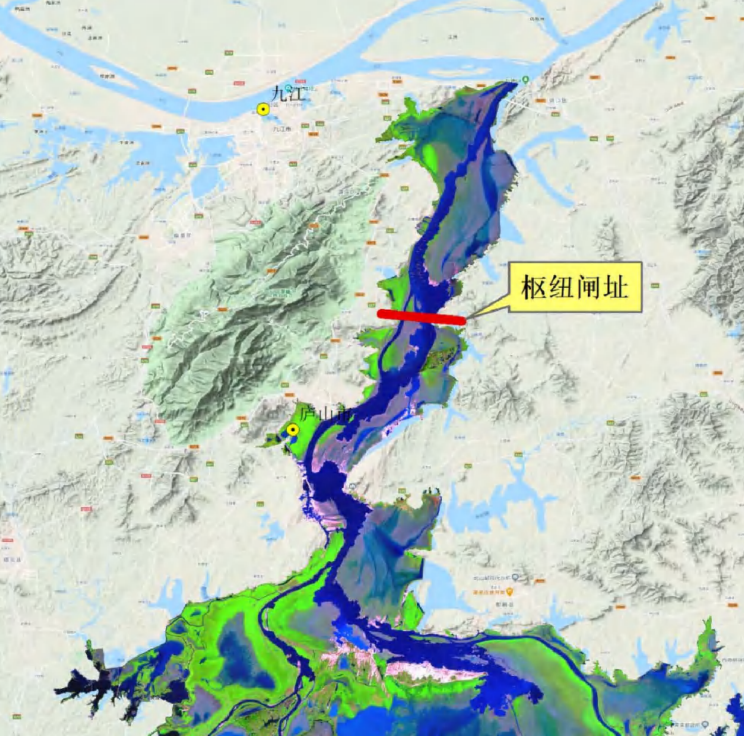

圖片來自環境影響報告書

圖片來自環境影響報告書

圖片來自環境影響報告書

鄱陽湖是長江最大的淡水湖,也是最為重要的大型通江湖泊之一,該水利杻紐工程建設地點位于鄱陽湖入長江口約27公里處,正好扼鄱陽湖與長江干流水體交換之咽喉,生態地理位置高度敏感。故該項目自動議以來,一直備受全國乃至全球關注,被國內環保界冠以“爭議最大的建設項目之一”。其爭議的核心問題是“工程該不該建?”,而不是“工程該怎么建”。綠會研究室建議的主要理由為:

NO.1 該項目環境影響評價整體上有違客觀、科學、系統的評價原則,工程建設的必要性及其生態影響論證不足。主要依據如下:

(1)工程建設的必要性論證不足。工程建設的前提條件不具備。以清華大學教授周建軍為代表的科學家,通過專業論證認為:近些年鄱陽湖陸續出現的長時間秋旱現象,并沒有導致鄱陽湖水情變化的基本規律發生改變,鄱陽湖作為長江具有過水性、吞吐性、季節性特征的湖泊水文屬性,并未因秋旱產生實質性變化,不應該建設鄱陽湖水利工程,而建閘則將徹底改變鄱陽湖自然屬性和獨特的濕地環境。

(2)工程建設項目的生態影響論證不充分。鄱陽湖水利杻紐工程每年4-8月的豐水期江湖連通,9—3月枯水期調控,全年有7個月屬于控閘狀態,其工程無疑肢解了長江和鄱陽湖水域完整的生態系統。其工程方案將對鄱陽湖水質、水溫、流速、以及水生生物的多樣性、眾多越冬水鳥、植物與植被等產生不可逆或不確定影響,江湖連通性被阻隔。同時由工程建設而引起的生態變量也是復雜的,目前工程建設環境影響評價所涉及的水生環境、主要的珍稀物種、以及江湖關系改變的綜合效應研究等都還非常薄弱,不足以得出“工程建設生態影響小”、“生態影響風險總體可控”的結論。

以閘壩上行、下行的魚道論證為例。環評報告論證,多依據數據模型和物理模型進行推演,國內尚不存在針對四大家魚幼魚上溯而建設成功的魚道先例;魚道通過閘壩的進出口高程分別為3-6米不等,其誘使魚類過閘的概率偏小、且過閘后成體空中跌落、與水體碰撞易受傷。形體比常規魚類大數十倍不止的江豚,要想通過魚道就更不容易了,建閘后將直接影響閘址前后幾十公里范圍內的100余頭江豚種群生存。更何況鄱陽湖與長江干流自由水體交流的時間受限、交流的生物量與能量,也遠不止現環評影響報告書所羅列的江湖洄游類的四大家魚、河海洄游的刀鱭、鰣魚等少數魚類。

(3)該項目環境影響損益計算明顯缺項,計算公式不對等。目前的評價報告書在對建設項目環境影響損益做分析時,只計算了環境帶來的經濟、社會、生態等收益,卻對因工程改變、損失的生態效益、以及因之引發的長江中下游地區的防洪投入、生態損失等完全不做計算,明顯偏頗。中科院南京地理與湖泊研究所姜加虎等科學家此前也明確表示,水位人工控制方案沒有得到足夠的科學支持,論證不充分,不能貿然斷定建閘后一定能解決問題,可能未知的風險和即將投入的運行費用更大。

(4)對長江中下游的防汛影響論證不充分。該項目在對其所引發的長江中下游洪水防汛影響論證中,只列舉了1954、1998年等少數年份洪水汛情對鄱陽湖閘壩及周邊區域的影響,論證單薄,不能支撐對長江中下游防汛影響甚小的結論,尤其是沒有考慮全球氣候變化前提下的氣候異常等變量及應對。

(5)現環評報告缺乏對公眾關切問題的回應。按照環境影響評價法相關規定,對重大建設項目公眾所關切問題,工程建設的環境影響評價書應一一予以回應和解釋。在當下鄱陽湖水利杻紐建設工程面臨諸多反對意見的情況下,其環境影響評價報告缺少相應的章節內容做出呼應。

圖片來自綠會研究室

圖片來自綠會研究室

NO.2該建設項目存在發展需求與解決方案不匹配、解題思路錯誤的問題。即針對江西省提出的鄱陽湖“長期秋旱”、“水資源不足以支撐長期發展”的需求,應該在國家建設生態文明的整體發展戰略、長江全流域“節約優先、保護優先、自然恢復為主”的總體定位上去創新性尋求解決方案,盡可能小地干擾自然棲息地,而不是通過簡單筑壩、去制造更多的問題和極大的生態風險。具體表現為:

(1)鄱陽湖建設杻紐工程涉及鄱陽湖湖區及長江中下游眾多生態敏感區,牽一發而動全身,而目前的建設工程環境影響評價報告對該工程所帶來的生態影響、與補救防范措施設計不足。該工程共涉及長江中下游地區的各種類型的國家自然級保護區19個,其中涉及長江重點魚類保護的國家級水產種質資源保護區13個;各種類型的省級自然保護區16個,縣級自然保護區6個。其中僅湖區對候鳥遷徙產生直接影響的碟形湖達到102個、占到湖區總面積的22%。幾乎沒有哪一項建設工程,能對我國自然生態保護產生如此大范圍、如此多生境與物種產生這樣深刻的影響,在短期內基本很難系統理清其生態影響的方方面面,更不要說能準確地提出系統、全面針對工程建設所帶來的擾動或產生不利影響的應對措施。在論證不充分前提下動工,容易得不償失。

(2)針對“長期秋旱”、(江西省)“水資源不足以支撐長期可持續發展”的需求,完全可以嘗試通過調劑或綜合調控現有的長江中上游、以及鄱陽湖五河上游水資源狀況解決,而不必通過建閘、犧牲長江最大的自然淡水湖泊生態去留水、囤水,以支撐未來發展之需。

鄱陽湖流域面積16.2萬平方公里,承納五河來水,年徑流量1499億立方米,近些年的秋旱,并非根本改變鄱陽湖及江西省的富水狀況。而長江流域目前已建成大型水庫(總庫容在1億立方米以上)300座,總調節庫容1800億立方米。同時鄱陽湖流域也相繼建成各類蓄水工程24.2萬座,總庫容317.7億立方米,其中大型水庫33座。從2012年起,長江流域開始實施以三峽水庫為核心的干支流控制性水庫聯合調度,至今已有10年聯合調度經驗,在鄱陽湖秋枯嚴重年份,完全可以嘗試通過長江水庫群和贛、撫、修、信、饒等五水上游水庫進行調度,而不必通過強行切斷鄱陽湖與長江干流建閘的方式來解決。

(3)還應警惕該工程建設項目的“示壞”效應。長江是水源豐富、水系眾多、承納眾多流域來水的中華民族的母親河,孕育了如此豐富多彩的生態系統和人文文化。如果長江最大的淡水湖泊被切斷江湖連通,其他中下游僅存的洞庭湖、太湖、巢湖等少數大型湖泊若也按此思路來囤水、截水,解決發展之需,讓長江、哪怕只是其中下游成為一條直溜溜的排污溝,喪失其水源供應、生物資源供給、納污等種種生態功能,也無疑是一大悲劇。

圖片來自綠會研究室

圖片來自綠會研究室

據了解,生態環境部對這一建設項目也是高度重視,在1月9日-1月11日期間,連續三天召開專家論證會,專門針對鄱陽湖水利杻紐工程建設項目的環境影響評價進行研討,會議研討內容涉及江湖關系與水文情勢影響、水生生態及江豚影響、濕地與鳥類影響等。而1月11日下午,圍繞該建設工程的環境影響評價報告的研討,將得出專家組結論。

文/gone 審/summy 編/angel

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司