- +1

從晉侯墓地、侯馬盟書,看“晉國六百年”

晉國是兩周時期最重要的姬姓諸侯國, 誕生于古河東大地,沐浴了夏政商風的熏拂,前后延續六百余載,稱霸中原一個半世紀,托舉著一個縱橫捭闔、蕩氣回腸的偉大時代。

澎湃新聞獲悉,1月8日起,“晉國六百年”在遼寧省博物館展出,展覽通過展示周代晉國相關文物遺珍,講述晉國興衰風云。展覽展出文物共計159件/組,全部來自山西博物院,均為首次在遼寧展出,其中“晉侯墓地”出土的青銅器等珍貴的隨葬品尤為引人注目。

展覽“晉侯風采”板塊,展出4件成列的西周休簋和西周鳥尊等青銅。

3000多年前,武王克商,西周建立,分封諸侯,以藩屏王室。成王“桐葉封弟”,叔虞入主唐國,其子燮父將國號由“唐”改為“晉”。其后勵精圖治,開疆拓土,逐漸強盛。周室東遷,文侯首功;踐土會盟,文公稱霸;其后縱橫中原,九合諸侯,霸業漸成。春秋晚期,公室衰微,六卿專權,最終導致韓、趙、魏“三家分晉”。韓、趙、魏變法圖強,稱雄戰國,史稱“三晉”。

遼寧省博物館的展覽“晉國六百年”展以“晉侯風采”“邦國遺珍”“春秋爭霸”“余烈三晉”“器美范正”五個單元講述晉國的歷史。

展覽現場,對于晉國歷史的梳理。

由“晉侯墓地”梳理9代晉侯

“河汾之東,方百里”,是古史對晉國始封唐地的記述。早期晉國究竟在哪里?三千年來一直是未解之謎。今人經過多年考古,將答案聚焦于晉南地區。

晉國公族的“公墓”,即名滿天下的“晉侯墓地”,位于山西省曲沃和翼城交界處的“曲村—天馬遺址”,出土文物上萬件,確認了西周時期(公元前11世紀—前771年)從燮父至文侯的9代晉侯,證明了文獻記載的“河汾之東,方百里”為古唐地,即晉國早期都城所在地,結束了晉國始封地的論爭,為研究西周晉國歷史、晉文化分期、探尋晉國始封地等重大學術問題提供了豐富的資料。根據發掘成果得出的晉文化編年體系,在西周列國中最為完備。

晉侯墓地東西長約170米,南北寬約130米。在各組墓葬的東側均有一座車馬坑。9組19座晉侯及夫人墓中,有8座遭現代盜掘,11座保存完好,出土了數以千計的青銅器、玉器、原始瓷器等珍貴的隨葬品。出土青銅器上發現了6位晉侯的名字,根據墓葬年代并結合文獻記載,確認了前九代晉侯,依次是:燮父(M114)、武侯(M9)、成侯(M6)、厲侯(M33)、靖侯(M91)、釐侯(M1)、獻侯(M8)、穆侯(M64)、文侯(M93)。時代從西周早中期之際一直延續到春秋初年。

豬尊,西周,山西省曲沃縣北趙村晉侯墓地113號墓出土,高22.4厘米,長39厘米

展覽的亮點之一,青銅器豬尊于2000年出土于山西省曲沃縣北趙村晉侯墓地113號墓,墓主為第一代晉侯燮父夫人。據介紹,豬尊是西周時期祭祀使用的青銅酒器。整體為野豬造型,吻部突出,獠牙外露,身體壯碩,尾部上翹,背部有圓形開口,有蓋。腹部兩側中部均飾有一渦紋,周圍飾變形獸面紋,蓋面飾斜角目云紋。蓋內及外底有銘文“晉侯乍旅飤”,“飤”通“食”,多用于青銅食器上,酒器上的“飤”字銘文,尚屬罕見。

這一板塊中的4件成列的休簋出土于曲沃縣北趙村晉侯墓地64號墓,墓主為第八代晉侯——穆侯邦父。

休簋,西周,高37.2厘米 口徑24.5厘米,山西省曲沃縣北趙村晉侯墓地64號墓出土

4件休簋的形制、大小、紋飾基本相同,器形大方,紋飾簡樸,是西周晚期簋形器中常見的式樣。休簋帶圓弧形蓋,其蓋、頸、腹、方座均飾直條紋。其中2件的蓋、器各鑄銘文4行24字:“隹(唯)正月初吉休作朕文考叔氏尊簋,休其萬年子孫永寶用”。記述休為其父叔氏作此簋。

休簋,西周

63號墓出土的一對“楊姞壺”,壺口外壁和壺頸內壁鑄內容相同行款不同的銘文,“楊姞作羞醴壺永寶用”。“楊姞”,楊國人,為晉侯邦父(穆侯)的次夫人。

楊姞壺,西周,山西省曲沃縣北趙村晉侯墓地63號墓出土

晉國建立之初,周圍諸戎環伺,方國林立。見于史籍者有楊、霍、賈、郇、虞等國,高者稱公,低者為伯。侯爵級的晉國施行周公制定的“啟以夏政,疆以戎索”方針,逐步兼并周邊諸國,成為稱霸一方的大國。從出土的文物可以看出,早期晉文化既承襲了宗周文化,又受戎狄文化影響,呈現出獨特的風韻,還有若干異國重器,或是滅國兼地的戰利品,或是外交盟會的紀念物,為晉國的青銅藝術寶庫增光添彩。

展覽現場

“侯馬盟書”見證“三家分晉”

公元前770年,晉文侯輔佐平王東遷,又率軍勤王,穩定了東周初年的亂局。文侯借“再造周朝”之機,于汾水流域擴張領土,使“晉”成為春秋時期(公元前770—前476年)最重要的諸侯國之一。

曲沃代翼之后,晉國歸于安定。武公、獻公開疆拓土,國力迅速強盛。文公任賢用能,作三軍六卿,城濮大敗強楚,踐土會盟,晉國終成霸業。襄公接霸、悼公復霸,“定天子之位,成尊名與天下”,延續150余年。

晉國,被《左傳》《國語》《史記》等評為“春秋四強”之一,鼎盛時地域囊括今山西省全部、陜西省東部與北部、河北省中部與南部、河南省西部和北部、山東西北部與內蒙古南部的廣大地區。

編鐘,春秋,山西省洪洞縣南秦墓地出土,編鐘共九件,器形、紋飾基本一致,大小依次遞減。

春秋中后期,晉國“政出家門”,國君大權旁落,韓、趙、魏、知、范、中行氏聯合主政。六卿各自建立大本營,在內盟誓結黨,又結援國外,為以后的爭斗暗中準備。

公元前497年到公元前453年,經過兩次大規模的內亂,韓、趙、魏三家聯合,打敗其他卿大夫,盡分晉地,徹底架空晉國國君,后周天子封韓、趙、魏為諸侯,“戰國七雄”格局形成。公元前376年晉靜公被廢,晉絕不祀。

展覽現場

拉開“三家分晉”這一重大事件的序幕,是春秋末期晉國趙鞅參與晉國內部由六卿內爭至四卿并立的一場激烈政治斗爭,1965年,在山西侯馬晉國遺址出土了大量盟誓辭文玉石片見證了這場斗爭,這就是著名的“侯馬盟書”。

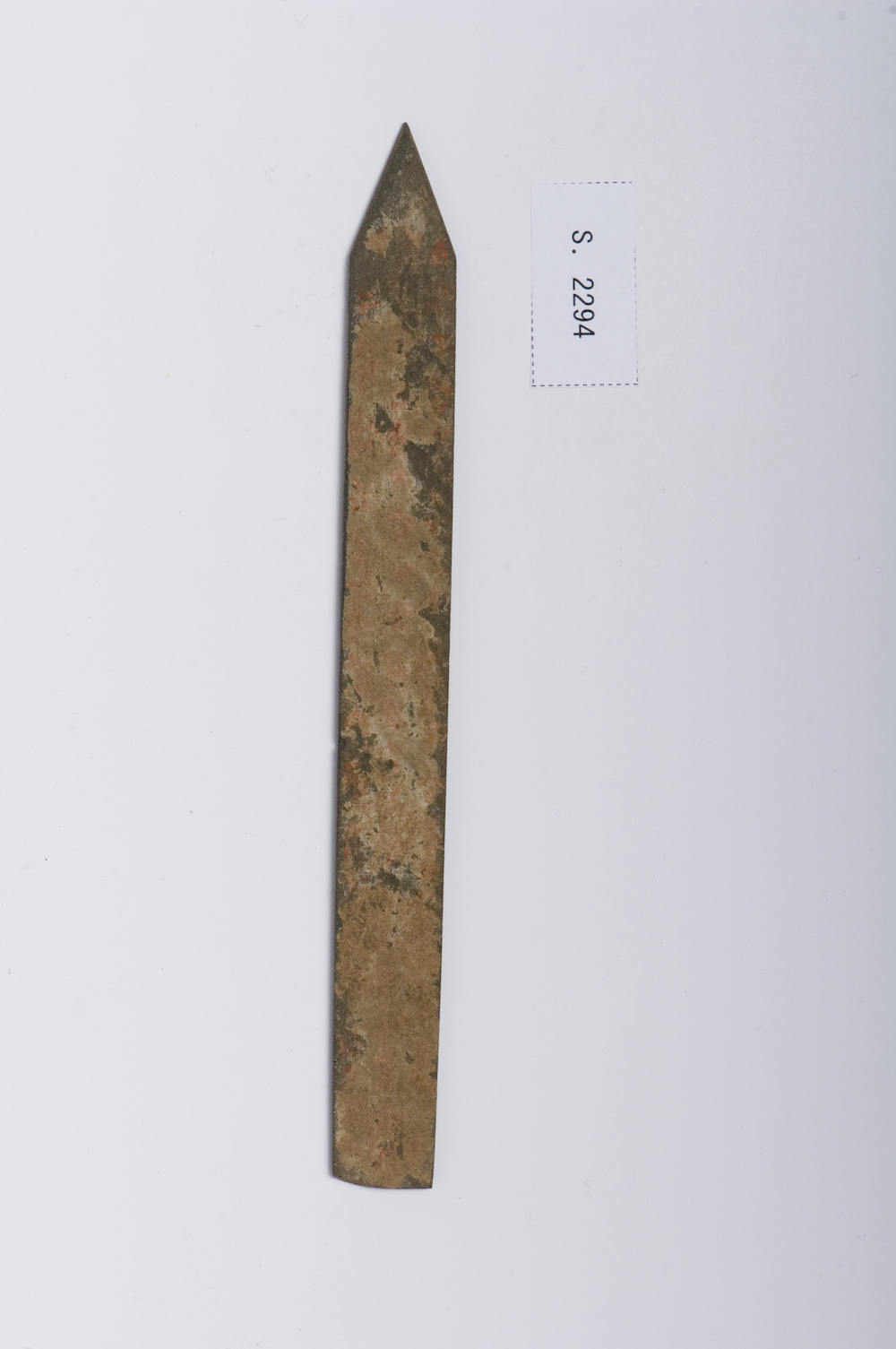

侯馬盟書,東周,通長22.4—9.4厘米,山西省侯馬晉國遺址出土

當時的諸侯和卿大夫為了鞏固內部團結,打擊敵對勢力,經常舉行這種盟誓活動。盟書一式二份,一份藏在盟府,一份埋于地下或沉在河里,以取信于神鬼。侯馬盟書是用毛筆將盟辭書寫在玉石片上,字跡一般為朱紅色,少數為黑色。字體近于春秋晚期的銅器銘文。

夔龍紋雙耳銅壺,春秋,山西省太原市金勝村出土

除了以文物梳理晉國歷史外,展覽還介紹了商周時期鑄造青銅器使用的“模范澆鑄法”,以東周時期侯馬鑄銅遺址出土的陶范展現了晉國的青銅器鑄造工藝、生產組織與規模。

夔鳳紋鐘舞陶模,春秋,山西省侯馬鑄銅遺址出土

鑄造青銅器首先需要用陶土制作與青銅器外形相同的泥模,即陶模;然后在泥模上敷一層陶泥,這層敷上的陶泥即“外范”;待陶泥半干時,將外范整齊地分割為幾塊取下,這一過程稱為脫模;脫模后,將陶模趁濕刮掉一層,被刮而變小一圈的泥模即“內范”;刮下去的厚度,便是所鑄銅器的厚度。被分割為幾塊的外范需重新拼合完整,因此稱為合范。外范與內范之間的空間用于容納銅液,待金屬高溫熔煉成液體后,倒入其中,經冷卻凝固、修整處理后,便可得到預定形狀的青銅器。

展覽將持續至2023年4月8日

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司