- +1

二輪戲院、資料館和院校......臺灣電影院地圖

張海律

三月初,在赴臺旅行的航班起飛前,我接到一位編輯發來的信息,“給我寫篇《大佛普拉斯》吧”。那時,我剛驚喜萬分看完此片,并把它列為近5年臺灣最佳電影,于是就爽快地答應下來:“直接去故事里的高雄給你寫吧。”

答應下來的任務,確實在高雄完成了。除此之外,在文藝活動相對稀少的三月臺灣,我在每日景點打卡、捷運換城的環島旅行中,見縫插針地進了新竹、臺中、花蓮、高雄、臺南和臺北的八家影院,看了8場電影。它們雖然不能代表整個臺灣的戲院樣貌,卻囊括了商業、藝術、資料館、院校和二輪戲院等全部影院類型。

截至2017年底,全臺灣有著111家電影戲院,共784塊銀幕。這個數字雖然遠低于內地(截至2016年12月,內地銀幕數就達40917塊,超過北美,成為世界第一),但臺灣卻有著豐富的放映片源,觀眾有著更多樣化的選擇。

新竹影像博物館

我把新竹設為第一次臺灣旅行的第一站。走過辛志平校長故居、黑蝙蝠中隊文物陳列館和眷村博物館后,在一個路口,我瞥見攻略上沒有的“影像博物館”路牌。

這是新竹文化局下屬的影像博物館。作為影院,它早在日據時代的1933年就開幕,當時叫“有樂館”,是全臺第一座有冷氣設備的戲院,光復后,改名為“國民戲院”,并于1991年落幕。痛心的影迷將之稱為“現代包圍并毀滅傳統的例子”。不過,經過重新整理后,影像博物館于2000年再度開張,在播放藝術電影之外,還有個帶咖啡廳的現代舞劇場和實驗戲劇空間。

在影像博物館和繁忙的中正路之間,有一小塊廣場。一側商業大樓墻面上,有一幅巨大的手繪海報。那是1957年電影《風城情波》,海報底部強調這是第一部新竹人投資拍攝電影,“臺語愛情偵探緊張恐怖懸疑片,寶島影業社榮譽出品”。

孤零零的博物館兩層樓側面,一樣繪滿上世紀的手繪電影海報。票房入口那一片墻面是眷村主題的作品,如1983年朱天文小說改編、陳坤厚執導的《小畢的故事》,以及隨后幾個月的《搭錯車》。館內有兩個不算太大的空間,展示著老式攝像機和放映機,外加一些當年摩托仔拉著看板做移動宣傳的黑白照片。

博物館放映廳當時的主題是1980年代香港電影,最接近場次是《胭脂扣》,由于貪心趕去清華和交大游覽,我就沒補上盜版時代所欠關錦鵬的票價,只跟守票房那位根本看不出來是老年人的女士聊了一會兒。

“我75歲了,每周來影像博物館待一天做志愿者。你不信嗎?這是敬老卡,上面把我名字寫錯了,應該是尤貴遵,而不是尤桂遵。1944年生在貴州遵義,我們一家兄弟姐妹都以出生地來命名,妹妹貴鄉(貴州鄉下),哥哥一個鎮福(福建),一個震海(上海)。1949年,我跟老爸逃過來的。老爸總嚷嚷著要‘反攻大陸’,可惜到死也沒能回去一次。”

地址:新竹市中正路65號

影訊:www.hcccb.gov.tw

臺中萬代福

逛完元宵燈會還沒結束的臺中公園后,我沿著公園路往北走了一小段,在老舊騎樓里瞥見這家“萬代福影城”。一看排期,竟然有去年金馬獎得主、網上一直還沒資源的《血觀音》,立馬走到票房前。“什么!40塊新臺幣!”我驚訝叫出聲來,這可才折合人民幣8快5啊。

“是的,先生,我們是一家二輪戲院”,票房伙計冷靜地看著大驚小怪的我。

我這才知道二輪戲院的概念,即播放首輪戲院下檔作品的電影院,原來萬代福的類型被歸為:二輪、首輪藝術和首輪紀錄片,總之,與大熱商業片沒關系。這并非是戲院創辦人黃炳熙文藝情懷泛濫所致。成立于1981年的萬代福,連地下一共5層6個廳,起初是臺中人追逐大片的首輪戲院。1990年代,因中區沒落和臺中新影城的成立,導致一眾老影院關門結業,其中也包括萬代福。幾年后,不甘心的黃老板重新裝修一番,更換了數字播映設備,萬代福從此定位為二輪戲院并在四樓加設文化展覽館。

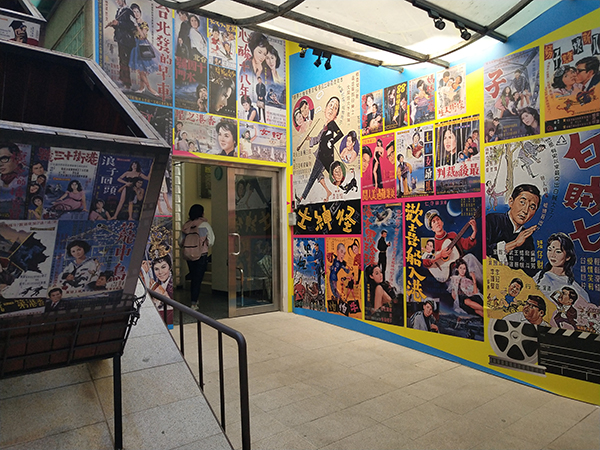

如今的影院門面看上去確實是斑斑銹跡的“懷舊”色澤,可繞旋轉樓梯進入各俗氣名字的“金廳”、“寶廳”、“財廳”、“龍廳”等,卻是一個的臺灣影史時光隧道。從我即將欣賞的《血觀音》海報開始,一路而上,直至1962年第一屆金馬獎得主《星星月亮太陽》。

影廳本身倒是嶄新,沒有想象中的滿地瓜子殼,或奇怪味道。《血觀音》,這部充斥著戲說、迷信、懸疑的黑吃黑故事,就這么無色無味地印入眼簾。

80新臺幣還不是這兒的最低票價,等到非假日各廳的最早和最晚場,票價低至40新臺幣。不過,趕上藝術片或紀錄片的獨家首輪,票價又漲到200塊新臺幣。

地址:臺中市中區公園路38號

影訊:www.wdful.com.tw

花蓮秀泰影城

西依名山大川(太魯閣國家公園)、北接碧海藍天(清水斷崖)的花蓮,可能實在是太美太好玩了,以至于讓游人和市民似乎沒多少時間看電影。全市僅有距離火車站不遠的一家連鎖秀泰影城,8個影廳高密度放映著首輪商業片。

這樣“電影弱小”的景觀,并不代表花蓮人不文藝。舊酒廠改造的文創園里,展覽、講座、戲劇和一定比例的非院線放映活動,就從不落幕。

在這個因頻繁地震而只建造低矮樓房的城市,7層高的秀泰影城算是非常高挑了。從停滿摩托、站滿抽煙小半截的路口,擠到票房,買上一張“限18級”的《紅雀》(沒看身份證,當然我這叔叔樣早不可能被視為未成年了),轉到大廈另一側入口,乘電梯來到6樓。

這一晚,正是世界杯開票的第三輪,電影偏偏是黑俄羅斯的。一大眾英美演技派巨星,被當虐囚工具般濫用,打造出這么一個從俄羅斯藝術頂級劇院到俄聯邦官方頂級妓院的混亂難看故事。就當在臺灣欣賞大表姐詹妮弗.勞倫斯的玉體了。

地址:花蓮市國聯五路69號

影訊:www.showtimes.com.tw

高雄電影館

南部臺灣最大城市高雄,有著從商業到藝術的所有類型影院。愛河河畔的高雄電影館的建筑本身,原為鹽埕國中校舍,并陸續演變為國民黨民眾服務站和實驗國樂團排練場。2000年建設高雄市電影館以來,就負擔起南部地區電影文化推廣的重責,接辦規模越來越大的高雄電影節;首創地方政府輔助投資“高雄人”的長片拍攝(今年兩大金馬獎力作《血觀音》和《大佛普拉斯》均出自“高雄人”);建立“雄影云端戲院”APP,開啟“短片+手機+移動互聯”的影展新形態。

電影館本身也兼具資料館和博物館屬性,一樓有擺滿學術期刊和電影資訊的圖書館,三層樓道里都是邵氏出品的電影海報。從精致的場刊看來,館內節目策劃非常不錯,兼顧經典作品和小眾獨立新片。譬如這個三月,就有畫家題材、音樂電影、年度最佳華語等多個專題。

第一晚,我在三樓全新裝修的放映廳,看了又一部“18+”限制級作品,被譽為日本現代哈姆雷特的《裸睡美人》。櫻井由紀和高橋一生的漂亮臉蛋,在MV風格的光暈下,又呈現著日本人執念的時間游戲。為反映女主角的迷亂狀態,毫無必要地把故事剪得很碎很亂,似乎線性說事說不透,就非得用大量的MV去填充。

第二天下午,我又到三樓聽高雄人的電影院記憶。73歲的許三陸老先生,從二二八事件開始回憶故土的影院變遷,“現場都能聽臺語吧?”我沒吭聲。不過,至少關于老先生的紀錄片《三陸仔的港都電影夢》是帶字幕的,片中還有著大量關于他童年逃票翻墻看片的場景重演,算是跟著社會經濟變革,重新梳理了一個電影看板繪圖師眼里的城市電影地理變遷史。映后,當然又是聽不懂的臺語分享和交流時間。我自覺退出影廳,下到二樓,小廳里正免費放著戛納金棕櫚電影《能召回前世的波米大叔》。

地址:高雄市鹽埕區河西路10號

影訊:kfa.kcg.gov.tw

臺南真善美戲院

臺南真善美戲院

作為首輪藝術戲院的真善美影城,隸屬于臺灣中影集團,臺北和臺南各有一家。整體環境設計和在地特色打造方面,臺南的這家可謂費勁心思,以對得起臺南這座全島最藝術的城市。尤其從不遠處日據時代的林百貨,沿著騎樓逛過來,不得不贊嘆臺南人不僅最懂吃,還最善設計裝修。

街面進來的票房對過墻面上,是真善美前身延平戲院的黑白老照片。當年這棟樓里,還有臺南人熱衷于消磨時間的圓典百貨。商圈總在都市發展中進行著遷徙,進入新世紀后,這一帶也就沒落了。直至2017年,肩負著臺灣電影文化的中影集團,才特聘“鬼才建筑師”朱世康以及原先就是延平戲院的看板手繪師顏振發,將包括多個影廳的第四層整體打造出“臺灣記憶”,經過日據時代“艱苦坐”的榻榻米,就來到“克難”時期起立唱“國歌”的放映室。

當然,如今配置了多色座椅和7.1環繞立體聲的影廳舒服極了,一個個都是高配版的家庭影院。我偏偏在這兒選看了需要良好音響環境的紀錄片《電影配樂傳奇》。雖然260新臺幣的首輪票價是臺中二輪戲院的6.5倍,但就當參觀了一次臺灣電影歷史博物館了。四樓的過道上保留著延平戲院的磚石和木材,舊報紙糊著的破墻邊,停著一輛28單車,走廊盡頭的長木桌,正等著一碗碗熱氣騰騰的擔仔面上來。如若那扇堆著枯萎花朵的房門打開,會不會走出侯孝賢《最好的時光》中漂亮的軍官和淑女?

別擔心,你不必非得花260新臺幣,才能步入這些過去的時光。不買電影票,也可以坐電梯上到四樓來,在28單車、擔仔面桌和眷村“克難”屋前,裝成張震和舒淇,擺造型自拍。

地址:臺南市中西區西門路120號5樓

影訊:tainanwonderful.movie.com.tw

臺北

臺北的五家首輪藝術戲院里,其中有一家占地面積巨大的誠品生活松煙店,也兼具首輪商業放映的任務。而在誠品連鎖書店集團的全臺40處據點中,也僅有松煙店這么獨一家“誠品電影院”。

相比誠品書店,位于煙廠路的誠品生活松煙店交通并不十分方便,捷運坐到國父紀念館站,還要再往北走1公里。不過,只要不是趕場看片,有著湖泊、花園和各種獨立設計店鋪的松山文創園區,也足夠逛上幾小時。

這家不簡單的書店,在顧客消費圖書、音樂唱片、文創產品、戲劇演出,以及290元新臺幣一張電影票等精神食糧同時,也挪出一大塊區域,用來提供讓文青們下肚的真正食糧。

我在最晚場的理查德·林克萊特《最后的旗幟》和法提赫·阿金《憑空而來》中,猶豫了好一會兒,最終選擇了后者——德裔土耳其導演這部包含巨大悲痛的復仇故事。

相比嶄新的誠品電影院,由前美國“大使館”改建而來的“光點臺北”,是一座循環播映著《上岸的魚》及《火花》兩部電影的歷史建筑,除去咖啡館、紀念品商店和辦公室外,大樓里就有一個88座的單廳影院。

1979年,美國和“中華民國”斷交后,這棟有著明顯美國南方維多利亞風格的白色洋樓曾荒廢了20年。直至2000年,才在臺北市政府和臺積電文教基金的合作下,將其整修為“臺北之家“。2年后,時任臺北文化局局長的龍應臺與侯孝賢導演磋商后,讓臺灣電影協會以民營方式經營起這“中華民國三級古跡”,并將其另命名為“光點臺北”。

曾幾何時,影迷們買一張便宜票就泡一整天的二輪戲院,如今在臺北僅剩三家,分別是景美佳佳、朝代和湳山。在新北市,湳山集團還有著另外兩家二輪戲院。

飛離臺北那天,我在捷運信義安和站附近的湳山戲院,以160新臺幣的價格,選看了一部日本美食歷史片《最后的食譜:麒麟之舌的記憶》。故意做舊的偽滿時期昏黃畫面,非常契合破舊的影廳樣貌。二宮和也、西島秀俊、竹野內豐和宮崎葵主演的這個故事非常有意思,1930年代的偽滿哈爾濱,為了虛妄的大東亞共榮夢想,西島秀俊飾演的大廚誓要研發出一套超越滿漢全席的大日本帝國總食譜。然而他那位二宮和也扮演的中國助手小楊,卻被誣陷為蓄意謀殺到訪天皇的溥儀間諜,逃出生天后加入共產黨成了釣魚臺總廚。“我們那時在別人土地上多做了些什么!?”戰爭反思間,導演也不忘食譜政治正確,為那套最終沒能成型的總食譜,加上一位俄國廚子,貢獻一道結合了高麗白菜的俄羅斯肉丸。

饑腸轆轆地從湳山戲院出來,我非常想吃片中那道“五族共和湯圓”,可惜在去往松山機場的途中注定找不到。

直至查著資料時,我才在湳山戲院的臉書上發現“看片規則”:平日150、節假日160新臺幣的普通影票,原來是可以一天在四個影廳來回穿梭看到飽的:不對號入座,外出吃飯或做別的事,可以蓋個章再隨時回來接著看。

誠品電影院:臺北市信義區煙廠路80號地下二樓

影訊:artevent.eslite.com/showtime.html

光點臺北:臺北市中山區中山北路二段18號

影訊:www.spot.org.tw

湳山戲院:臺北市大安區通化街24巷1號

影訊:www.atmovies.com.tw/showtime/t02f08/a02

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司