- +1

羲之小傳|素心如此:國家之慮深矣

王羲之的天性向往自由。他不樂意居于京師,烏衣巷里的深深宅院,不適合他崇尚自然的天性。他向往江南的崇山峻嶺,茂林修竹;向往春天的惠風和暢,山陰道上難以忘懷的深秋佳色。

可是,羲之畢竟出身于天下第一望族。父輩中有許多位高勢重的政治家、軍事家,是東晉政權的頂梁柱。“王與馬,共天下”的民諺,是東晉初期政權結構的真實寫照。生于這樣一個家族,具有并始終保持家國情懷,是完全必須的。王導諄諄教誨王氏子弟,勉勵他們培養自己美善的品質。王廙贊譽羲之,以為他必定會繼承光大祖宗業績。可見羲之父輩希望王氏子孫,要保持家族的光榮永遠不墜。

王羲之久有逸民情懷,素有向長之志,卻大半輩子奔波仕途。為什么不早一點隱居呢?根本原因是家族利益不允許他做隱居山林的逸民,也不允許他做告別家人出游的尚子平。只有在辭去會稽內史之后,他才過上真正的逸民生活,不過終究不能像尚子平那樣不知所終。他把人生最后幾年的足跡留在會稽的山水之間,與親友、子孫的腳印重疊在一起。

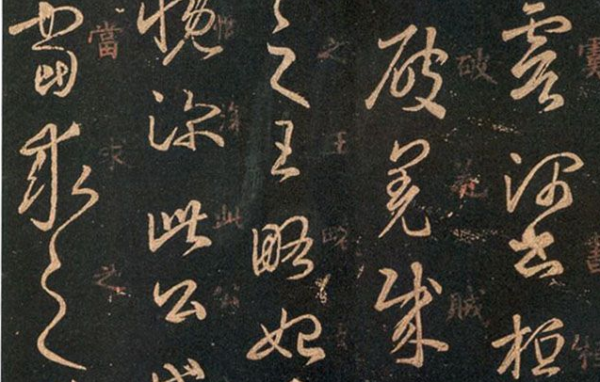

王羲之草書《破羌貼》

王羲之終究是入世的。他的才器,既表現為書法藝術,也表現為洞察世事。憂國憂民的入世情懷與素有尚子平之志的結合,才塑造出完美、真實的王羲之。

《晉書·王羲之傳》敘述他的仕宦經歷,除最后一任作會稽內史稍詳,其余都較簡略,卻用大量篇幅記載他給會稽王、殷浩、謝安、謝萬的書信。《晉書》作者這樣處理,是有用心的,即通過這些信件,表現羲之對時事的洞察與殷憂。他在給會稽王的信中說:“國家之慮深矣,常恐伍員之憂不獨在昔,麋鹿之游將不止林藪而已。”伍員(子胥),春秋末期吳國大夫。伍員曾數次勸諫吳王夫差殺越王勾踐。夫差急于北圖中原,拒絕伍員的建議。子胥說:“臣今見麋鹿游于姑蘇之臺,宮中生荊棘沾衣也。”(見《史記》卷一一八《淮南衡山列傳》)不出伍員所料,吳國被越國所滅,姑蘇之臺化為廢墟,麋鹿來游。羲之用伍子胥的典故,表達對當今國事的擔憂。

也在這封信里,羲之陳述殷浩不宜北伐的理由:“今外不寧,內憂已深。”指出北伐須千里運糧,此事自古為難,以區區吳越的經濟實力,想要經緯天下的十分之九,必然會亡國。接著,他建議會稽王改變北伐主張,命令殷浩、荀羨等退守合肥、廣陵,收縮北方許昌、譙郡等地的軍力,保住淮,此為上策。羲之考察、分析敵強我弱的軍事形勢,殷憂在心,以為不可默而不言。

他又大膽批評會稽王未達到眾人的期望,令我這樣的“受殊遇者,寤寐長嘆”。并提出希望:“愿殿下暫廢虛遠之懷,以救倒懸之急”。意思說,你會稽王清談可以暫時廢止了,先解救倒懸的危局。拳拳之心,一篇之中三致意焉。

永和八年(352)九月,殷浩率眾將北伐。這時羲之已在會稽內史任上,寫信給殷,以為北伐必敗。再寫信給會稽王,也不聽。可嘆忠言嘉謀,執權柄者棄而不用。殷浩率軍剛出發,就從馬上跌下來。惡兆出現了。次年,殷浩軍敗,丟棄輜重,士卒逃散。不出羲之所料,北伐徹底失敗。

殷浩失敗后,仍不甘心,再圖北伐。羲之又致信殷浩,一說對于北伐的失敗,“不能須臾去懷”;二說“天下將有土崩之勢,何能不痛心悲慨也”;三說征役繁重,幾乎與秦朝相同,“恐勝、廣之憂,無復日矣”,擔憂陳勝、吳廣的舉旗造反,沒有幾天了。

永和三年(347),桓溫滅蜀,威勢轉盛。簡文帝輔政,忌憚桓溫權勢過大,引殷浩為揚州刺史,以抗衡之。殷浩又提拔荀羨為義興、吳興太守,作為羽翼。桓溫覺察簡文、殷浩的企圖后,十分憤怒。最高執政者之間的猜忌不合,必然影響國家的安定。王羲之深為憂慮,暗中勸導殷浩、荀羨與桓溫搞好關系,并請人畫了廉頗、藺相如“將相和”的畫,掛在揚州刺史府中,用心可謂良苦。然殷浩聽不進羲之的勸告。殷浩北伐失敗后,桓溫上書,列舉對方的罪責,要求朝廷即使不殺,也應流放至邊荒。結果,殷浩廢為庶人,流放到信陽縣。

庾亮當年品目王羲之“清貴有鑒裁”,眼光是精準的。羲之不僅評論人物有知人之明,評論時事也有極佳的洞察力。圍繞殷浩北伐這件事,羲之陳述北伐不宜,指出會稽王和殷浩的不足,無不見出他的見識高明。

王羲之的學問主要源于儒家。他希望國家強盛,社會安定,政治清明,執政者之間團結,都屬于儒家的政治理想。他指出當時賦稅繁重,人民成了囚徒,主張“除其煩苛,省其賦役”,源于儒家的仁政。

他作會稽內史時,浙東饑荒,常常開倉振貸。多次上疏,力爭減輕人民的負擔。他致信尚書仆射謝尚,感謝對方能采納減輕賦役的建議,使百姓得到了小小的喘息機會,各安其業。

羲之在給會稽王的信中說:古人即使處于小民、走卒的卑賤地位,尚且憂時憂國,何況自己忝處大臣之末,“豈可默而不言哉”!最后一句尤能表現羲之的高貴人格。為了國家和人民的利益,即使知道自己的建議不易實現,但作為國家大臣,不能沉默不言!

永和十一年(355)初,羲之辭去會稽內史之職,從此棲身自然山水。但他對國家大事依然關心,不能忘懷。永和十二年(356)秋,桓溫破羌族首領姚襄于伊水,進至洛陽。當時,桓溫想薦舉謝尚鎮守洛陽,可惜后者有病不行。羲之作《破羌帖》,贊嘆“桓公摧破羌賊”,敘“知仁祖(謝尚)小差”。此時,羲之辭去會稽內史快一年了,游放山水間,按理不必再以世務經懷,可他十分關心時事的變化。黃伯思稱贊羲之說,“憂國嗟時,志猶不息,蓋素心如此”(黃伯思《東觀余論·跋逸少<破羌帖>后》)。確實,關懷國事,乃是羲之的“素心”,終其一生而不變。

《晉書·王羲之傳》說羲之“以骨鯁稱”;《文章志》說“羲之高爽有風氣,不類常流也”(《世說·賞譽》八一引)。確實,羲之秉性剛直,真誠坦率,慷慨直言,識見高明,而且始終關心時事,憂國憂民,品質之高貴,絕非那些名不符實的魏晉“名士”可比。

-----

龔斌,系華東師范大學教授。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司