- +1

紀念|羅斯在擰緊

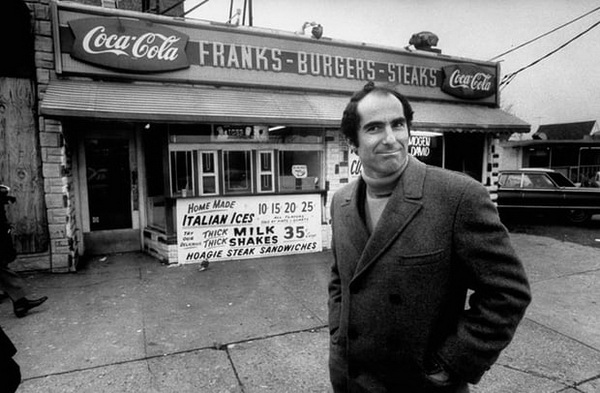

編者按:當地時間5月22日,美國著名作家菲利普·羅斯去世,享年85歲。本文原發表于《新知》,由作者授權澎湃新聞使用。

菲利普·羅斯的最后一部小說《報應》(Nemesis,2010)在成稿前共寫了十三稿。這位文壇老兵并不認為這種寫作匠人的艱辛值得自豪,因為不斷的重寫無非證明了他并未找到寫作的感覺。為了寫好這個以1944年新澤西紐瓦克脊髓灰質炎爆發為背景的寓言故事,他特意重讀了加繆的《鼠疫》。羅斯一直羨慕厄普代克和貝婁,因為文字在他們筆下可以肆意奔涌而出,而自己卻“不得不為每一段話、每一個句子而戰斗”。前一年寫就的《羞辱》(The Humbling,2009)雖然第三次榮膺了國際筆會獎,但他深知這些不過是對即將退場者的紀念勛章。書中主人公阿克斯勒(Axler)倏然消失的舞臺靈感,正是羅斯感同身受的創作焦慮的投射。貝婁在八十五歲高齡還寫出了《拉維爾斯坦》(Ravelstein,2000),羅斯卻發現自己已身心俱疲,無力繼續經營好長篇小說了(或者用他的話說,無法再“從無中抓出有來”)。

1.

青年時代的羅斯有過不可思議的文學起跳。那個27歲就憑著短篇小說集《再見,哥倫布》(Goodbye, Columbus, 1959)獲“國家圖書獎”的記錄,怕是極難再被文壇新人超越了。那時,剛從康奈爾畢業的品欽還在醞釀著自己的小說處女作《V.》。在日后的回憶中,這個僅年長他四歲的羅斯如火箭般冉冉升起,曾讓同樣雄心勃勃的品欽頗受鞭策。

然而,羅斯最早的文學聲名卻并非完全因為評論家對其寫作本身的贊美,而是很大程度上源于美國猶太社群的抗議聲潮。《再見,哥倫布》中最受爭議的一篇是《信仰捍衛者》(“Defender of the Faith”),它最早單獨發表在《紐約客》上,講述了一個二戰期間的美國猶太軍官在新兵訓練營里如何被同民族的年輕人激怒的故事,因為這些猶太士兵總以宗教信仰為由,訛詐軍中的各種特權。

作為新澤西紐瓦克一個典型的美國猶太移民家庭的后裔,羅斯童年時接受了并不算少的猶太教育。在正常的學校學習之外,他每周有三個下午都要去當地猶太會堂,和其他孩子們一道接受正統的希伯來宗教教育。可是,當這樣一個雅各布的后代在戰后美國文壇初露頭角時,卻是以滑稽筆法刻畫品德可疑、虛偽無趣的猶太人物為能事,這不得不讓那些剛擺脫奧斯維辛噩夢的同胞感到震怒。在他們看來,去小眾的猶太人雜志批評本民族的道德瑕疵是一回事,去《紐約客》這種針對美國上層白人讀者的地方寫這些無異于“告密”!甚至有個猶太教教士憤而投書該雜志,指責“正是這種關于猶太人的認識才在我們時代導致了六百萬人被屠殺”。

《奧奇·馬吉歷險記》(The Adventures of Augie March, 1953)是羅斯人生中擁有的第三本精裝書。主人公開篇的那句“我是一個美國人,生在芝加哥”給羅斯以極大震撼,它意味著一種新的猶太聲音,并確鑿無疑地成為羅斯想去模仿和再現的對象。對顛亂叛逆的1960年代而言,如何將猶太身份融入到當代美國的生活經驗中,成為了困擾羅斯這代人的麻煩。《波特諾伊的怨訴》關于手淫的放肆描寫,以及對猶太家庭喜劇的兇狠挪用,甚至讓曾經肯定過他的歐文·豪都感到尷尬和羞怒。這已經不是將猶太民族從戰后的道德神壇上拉下來的問題,而是羅斯對那些古板、滑稽、專制的猶太母親(還記得《生活大爆炸》中霍華德母親的尖叫嗎?)夸張戲謔得是否用力過猛了?

可如果說羅斯對美國猶太人的諷刺太不留情,那恐怕也是因為他對任何人性之劣根都如此刻薄。猶太主題如此頻繁地出現在他的早期作品中,這只是因為彼時的羅斯對這一群體最為了解罷了。北美猶太文化中對于金發碧眼的shiksa(意第緒語中的“非猶太裔女人”)的終極禁忌,其實在更深刻的層面上體現了猶太身份與美國身份的互斥性。于是,羅斯的小說會引領著讀者發問:為什么我們不能同時成為猶太人和美國人呢?這樣的詰問早已超出了猶太性的單純范疇,它指向了所有族裔文學中身份政治的那個壓迫性前設——“非此即彼”地成為某種人。

萊斯利·費德勒曾說,“成為美國人與成為英國人或法國人不同,它意味著去想象一種命運,而非繼承什么;因為美國人總是棲居于神話而非歷史之中。”羅斯想必非常贊同這一說法,至少他在1970年代之后寫的小說,都是沿著這一想象的軌跡在運動。書寫猶太民族在美國社會中的種種玩笑,似乎已被這個成熟后的作家所摒棄。他更為關注的,將是“美國夢”這個國家神話中的種種許諾、沉醉、譫妄和背棄。羅斯之所以要對這個動蕩歲月的國家做憤世嫉俗的道德觀察和政治諷刺,絕不是因為猶太性的烙印讓他選擇了自我邊緣化,而是基于這個出生在1930年代、完整見證了美國二戰英雄主義的新澤西男孩毫不動搖的愛國情感。當羅斯為尼克松的政治謊言而義憤時,就寫了言辭激烈的社論投給《紐約時報》,在遭到拒稿后轉而將之改成諷刺小說《我們這一幫》(Our Gang,1971)發表。

在1970年代中期的一次布拉格之旅中,羅斯引來了秘密警察的跟蹤,甚至險些在大街上被捕。羅斯高舉護照后大聲求救,最后僥幸跳上一輛城市有軌電車才得以逃脫。這些獨特經歷讓羅斯意識到,從自由民主社會里發軔的美國現實主義,其實是對該國作家的天然饋贈,他們往往很難意識到在歐洲的另一種文學傳統下,寫作是在消音下進行的,需要小心翼翼地逃避各種審查和禁忌。講述現實已是一種奢侈,更遑論以文學為武器去對壘政治和傳統?

自《波特諾伊的怨訴》后,羅斯小說創作真正意義上的突破,其實是1970年代末的《鬼作家》(The Ghost Writer, 1979)。這是一次久違的突破,它代表了羅斯與卡夫卡對位想象多年后的成果,也是上天為他送來了“奧菲莉婭”(這是克萊爾·布魯姆17歲時在戲劇舞臺上飾演過的角色)后,生命重新煥發的異彩。他說自己的靈感來自于一次對馬拉穆德(Bernard Malamud)的拜訪。在這個老作家的鄉間別墅里,羅斯發現了一個據說是照顧他生活起居的年輕女學生。在曖昧的閃躲目光后,羅斯直覺地感到了某種怪異。這種神秘的直覺,并不只是引領著他發現了馬拉穆德逝世前才公開承認的忘年戀,還讓羅斯發現了重新講述和詮釋《安妮日記》的可能。

當然,更重要的一個文學衍生品,則是書中那個叫內森·祖克曼(Nathan Zuckerman)的小說家。他和《了不起的蓋茨比》中那個尼克一樣,既是推動情節發展的人物,同時又是游離在故事之外的敘事者。同時,祖克曼作為羅斯本人的分身,還不斷自我暴露著文學虛構的本質。他構成了想象界與真實界的一道緩沖的濾網,甚至昭告天下:“如果我還想知道更多,我就得去編造。”這種敘述格局成了羅斯最重要的文學標簽,他將以祖克曼貫穿后來的八部小說,盡管也會有人批評這種做法:“誰總那么關心作家是什么樣子啊?”

毋庸諱言,羅斯對祖克曼的鐘愛,某種程度上出于作家本人的精神自戀。在哈羅德·布魯姆(Harold Bloom)欽點的四位最偉大的在世美國小說家(另外三個是德里羅、品欽和麥卡錫)中,羅斯的“自我”是最為外露和巨大的,他的私生活也常常成為公眾談論的話題。與英國妻子布魯姆在1994年的離異,羅斯雖抱著幾分怨恨,卻覺得兩人還算是朋友。但布魯姆寫的回憶錄《離開玩偶之家》(Leaving a Doll’s House, 1996)令羅斯再次感到了來自女人的背叛,因為“奧菲莉婭”宣稱自己其實是“娜拉”,這無疑讓羅斯深深地蒙羞。于是,祖克曼這樣的框架敘事就給了羅斯一種自我正名、自我解剖、自我變形的機會,他需要讓世界知道藝術與生活的界線其實有多么曖昧,講故事是一件多么艱難的事情。

但無論這些作品如何揭露美國政治與歷史的陰暗,羅斯始終不是一個反美主義者(正是在這一點上的分歧,徹底毀掉了他后來與哈羅德·品特的友誼),譬如《美國牧歌》的主題其實不是關乎政治的保守或激進,而是為了表現各種因為固執一念而導致的現代悲劇。換言之,羅斯在小說中精巧細密地進行文本運作,為的是放棄任何意識形態的立場,希望去詮釋更為永恒的人性沖突,去刻畫欲望與道德的交戰。古典文學教授科爾曼之所以后半生要用猶太人的身份誆騙世界,與其說是出自對黑人族裔的恥感,不如說是向往白人膚色的透明與自由,向往賦予自我欲望更多實現的可能。羅斯在《人性的污穢》中體現的這層境界,自然是超越了時下那些糾纏于族裔、性別和文化關系的時髦文學小說。

可以說,暮年的羅斯具有了清晰的晚期風格。父母的辭世,友人的故去,疾病的侵襲,沒有什么比這些更能真切地讓作家感受到人的衰老和必死。他已在《退場的鬼魂》(Exit Ghost, 2007)中最后一次安排了老去的祖克曼目睹和冥想死亡,也在《垂死的肉身》和《薩巴斯的劇場》(Sabbath’s Theatre,1995)中操練了各種死亡的恐懼和掙扎。他對于猶太人的描寫愈發充滿溫情和理解,在多本關于父母的半自傳小說中,不斷施展文學的終極法術,將墳墓中的家人和鄰居召喚出來。此時的羅斯已經確信,那個曾讓他一心想逃離的紐瓦克猶太家庭其實是童年的天堂。

德里羅在《天秤星座》(Libra, 1988)中也會去寫反歷史,但那是后現代派的寫法,最后要揭示的是某種元歷史的神秘真相。羅斯雖然也喜用元敘事的技巧,雖然也樂意進入歷史的幽暗處展開想象,卻仍然在骨子里是個現實主義作家。他從卡夫卡那里學到的重要一課是,“小說的想象越是玄幻離奇,細節上的處理就越要現實主義。”羅斯在不同場合告訴那些試圖將他歸入后現代小說流派的采訪者:“是的,約翰·巴斯很不錯,但請給我約翰·厄普代克!”

不過,他對德里羅和麥卡錫還算欣賞,尤其是前者那種無所不包的小說風格,在羅斯看來與他的另一個文壇偶像湯姆·沃爾夫(Tom Wolfe)頗為相似。這恐怕也是為什么羅斯得到第一屆“國際筆會/貝婁獎”后,在2008年和2009年以評委身份先后推薦了這兩位作家。那個寫過用動物內臟手淫的羅斯或許是評審時第一次讀到《血色子午線》(Blood Meridian, 1985)和《大都市》(Cosmopolis, 2003)。他以古怪而哀傷的口吻說:“讀他們,讓我覺得自己很普通。”

當然,沒有比這更偉大的自謙了。

【注】本文部分素材來自新書Roth Unbound: A Writer and His Books,作者是Claudia Roth Pierpont, Farrar Straus Giroux出版社2013年10月出版。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司