- +1

臭氧層破壞導致2.5億年前生物大滅絕的直接證據被發現

近5億年來,地球上一共發生了5次生物大滅絕事件。最嚴重的一次發生在2.5億年前,是二疊紀末期生物大滅絕事件,造成約80%的海洋物種和陸地物種消失。

科學家們認為,這一最嚴重的生物滅絕事件,是西伯利亞地區大規模基性火山噴發引起的古氣候緊急情況所致。

但是,火山噴發造成全球溫室氣體增加,如何影響了陸地生態系統,并導致生物滅絕?人們尚不清楚。

2023年1月7日凌晨在線發表于國際學術期刊《科學進展》(Science Advances)上的一篇研究論文稱,來自西藏藏南地區化石花粉粒中香豆酸和阿魏酸等“防曬霜”物質含量的變化,是大氣臭氧層破壞導致二疊紀末陸地生物大滅絕的直接證據。

“排除了所有可能的原因,最合理的解釋是臭氧層破壞”

中國科學院南京地質古生物研究所劉鋒研究員與英國、德國同行等合作研究發現,該時期內,植物花粉粒中的香豆酸和阿魏酸等“防曬霜”物質的含量明顯升高,從而推測該時期地球陸地紫外輻射明顯增加,且與火山噴發和生物大滅絕緊密相關。

“世界各地的化石研究都表明二疊紀末期很多生物消失了,現在爭論主要集中在滅絕機理。我們通過研究看到了花粉的香豆酸含量增加和地層中的汞含量一起增加后,生物很快就滅絕了。”1月6日,劉鋒向澎湃科技記者表示,該研究工作為二疊紀末陸地生態系統的滅絕提供了一個解釋。之前很多大滅絕機理都只能解釋海洋的滅絕事件,但全球紫外線輻射增加不僅可以解釋陸地的,也解釋海洋的上述現象提供了新的思路。

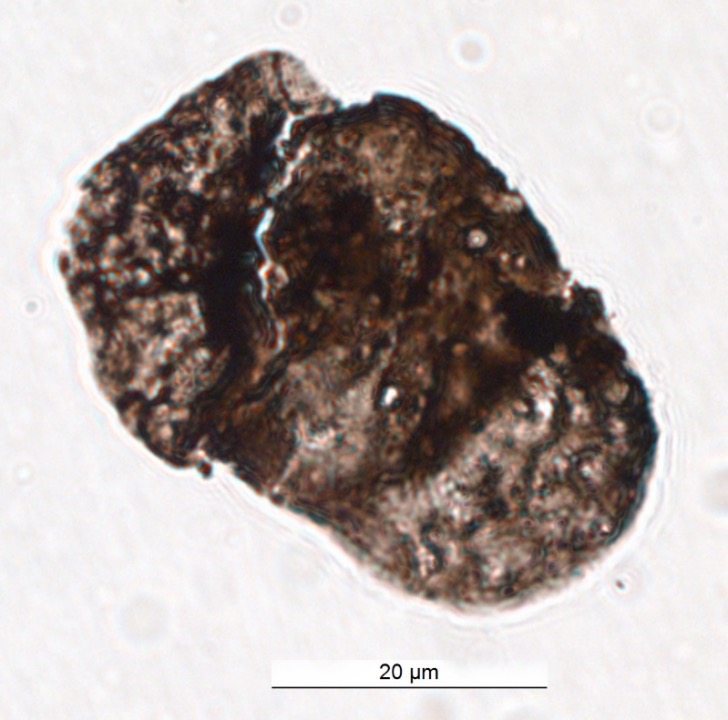

研究團隊運用傅里葉變換紅外光譜,對發現自我國西藏南部二疊——三疊紀過渡剖面的1011粒阿里型花粉中的香豆酸和阿魏酸進行了定量測量。他們通過對這些花粉產出的紅外光譜的大數據分析,發現在二疊紀末大滅絕期間地層中花粉外壁的香豆酸和阿魏酸含量,明顯高于滅絕前后化石花粉中該化合物的含量。這直接證明了二疊紀末期大滅絕期間存在全球紫外線輻射增加的現象。

藏南曲布剖面二疊紀末期黑色頁巖。受訪者供圖

劉鋒告訴澎湃科技記者,孢粉的外壁的化學性質非常“懶惰”,一些日本學者認為孢粉的外壁是世界已知最耐腐蝕的有機物。“我們的樣品在地層中保存了2.5億年。”“影響紫外線強度的因素有很多,除了我們文中提到的臭氧空洞,還有緯度、海拔以及太陽周期的影響。地球上赤道附近的紫外線最強,海拔高的地方比如西藏,紫外線很強。我們研究的材料采自藏南,這個地方在2.5億年前是個很小的海島,緯度以及海拔都很穩定,和我們研究的花粉‘共生’的還有很多蝸牛和雙殼類動物,也能證明這一點。所以,我們發現的紫外線增加的現象,是沒有辦法用海拔和緯度變化解釋的。此外,太陽周期也很難解釋,因為我們發現的紫外線強度的變化并不呈現出周期性,和太陽周期相關性可以排除。排除了所有可能的原因,最合理的解釋是臭氧層破壞。”

直接證據

劉鋒向澎湃科技記者表示,“汞在西藏這種沒有工業污染的地方,地層中的含量是非常低的,但我們卻在西藏二疊紀末大滅絕的地層中間發現了汞含量很高的層位。巧合的是,我們從這些汞含量很高的地層里獲得的花粉外壁的香豆酸的含量也很高。這種來自于不同研究對象,一個是有機,一個是無機,同時出現化學成分的波動,很難用偶然或碰巧進行解釋,兩者之間必然存在很高的相關性,所以,我們提出,火山活動導致的臭氧層破壞以及紫外線輻射增加是滅絕的一個重要因素。”

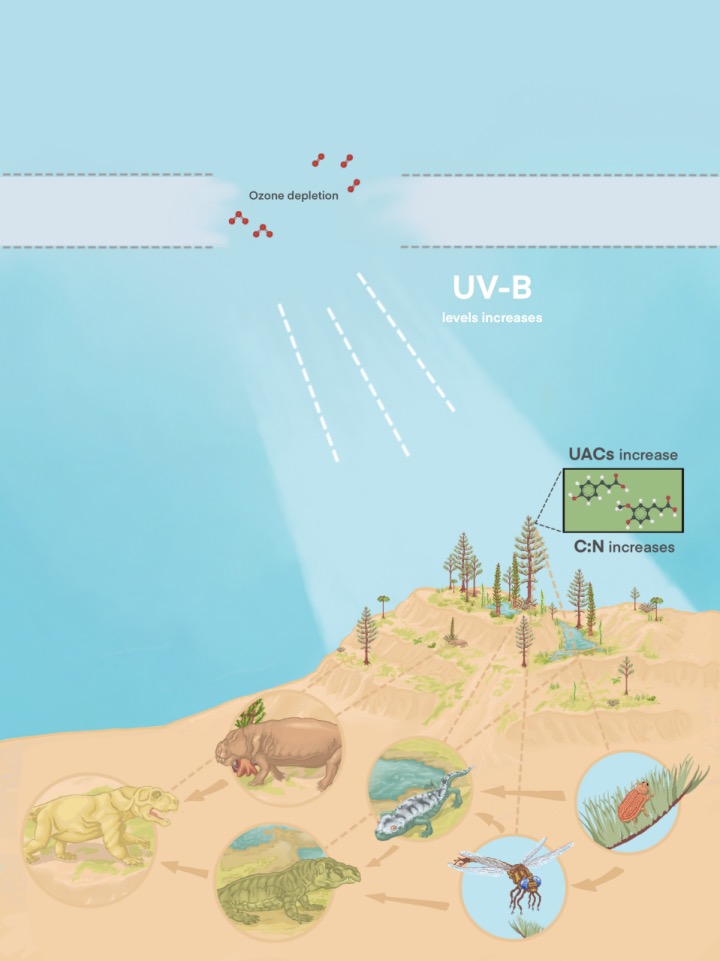

臭氧層破壞引起的紫外線輻射增加對陸地食物鏈的影響。

此前,一些孢粉學家在陸相二疊—三疊紀過渡剖面發現了一些畸形孢子和花粉,推測這些畸形孢子或花粉可能是由西伯利亞大火成巖省噴出的鹵族元素造成的全球臭氧層破壞誘發的紫外線輻射增加引起的。但通過對現代植物中產出的畸形孢子和花粉的研究表明,這些畸形花粉和孢子產生的環境背景十分復雜,干旱、空氣污染以及植物體的外傷都有可能誘發植物體產生畸形孢子或花粉,所以單憑在陸相二疊—三疊紀過渡剖面發現的少量畸形孢子和花粉并不能直接證明二疊紀末期大滅絕期間存在全球臭氧層空洞引起的紫外線輻射增加。

但劉鋒等科學家找到了更直接的證據:他們在該時期花粉粒中檢測到異常增多的“防曬霜”物質。

諾丁漢大學的Barry Lomax教授解釋說,植物需要陽光來進行光合作用,但也需要保護自己免受紫外線輻射的有害影響。為此,植物在花粉粒的外壁上加載了類似防曬霜的化合物,以保護脆弱的花粉細胞,確保成功繁殖。

香豆酸和阿魏酸等化合物的功能與“防曬霜”十分相似。這些化合物可形成共振穩定的酚自由基,抵抗紫外線引起的氧化作用,從而保護脆弱的孢子和花粉,為陸生植物的繁衍提供了保障。

空氣中紫外線輻射量的增加,對整個陸地生態系統具有深遠的影響。紫外線不僅對植物的生殖細胞具有很強的殺傷作用,同時也會對植物體葉肉細胞造成破壞。為了抵御紫外線對葉肉細胞的破壞,植物體會在其葉片中大量合成葉黃素、香豆酸和阿魏酸等,相應減少葉綠素的合成,從而導致植物體光合作用的減弱,進而使得植物體對于溫室氣體吸收能力減弱,進一步加重了二疊紀末期火山噴發引起的全球溫室氣體增加。另外,葉肉中的葉黃素、香豆酸和阿魏酸等對于食草動物以及昆蟲來說,是一種很難消化且營養價值較低的化合物。所以,紫外線輻射的增加間接影響了陸地食物鏈,可能是導致二疊紀末陸地食草動物以及昆蟲大滅絕的主要原因。

花粉化石,來自曲布剖面二疊-三疊系過渡地層。

牛津布魯克斯大學的Wes Fraser博士評論稱:“如此災難性規模的火山活動,對地球系統的各個方面都會產生影響。從大氣成分直接的化學變化,到碳封存率(carbon sequestration rates)的變化,再到動物可攝入營養物質數量的減少。”

更多可能的“兇手”

劉鋒表示,全球變暖并不會直接引起紫外線輻射增加。但火山噴發釋放的氣體中的鹵族元素可以破壞大氣臭氧層。它和全球變暖可能是同步的過程。二疊紀末期的陸地上的生物大滅絕其實是溫室氣體增加和紫外線輻射增強相互疊加引起的。以古鑒今,“我們現在的溫室氣體還是在不斷增加,但我們還是要(同時)注意紫外線輻射強度,避免兩者疊加起來,否則可能會帶來非常大的生態災難。”

劉鋒說,“現在各國政府都在強調碳中和和碳達峰。但我們不能忽視植物的光合作用是全球最大的減碳和固碳過程,而這一過程很容易受到紫外線強度增加的抑制。蒙特利爾協定被執行后,各國開始減少使用氟利昂等鹵族元素制冷劑,目前觀測到南極洲上空的臭氧層空洞正在被修復。但我們其實不確定這個空洞是不是由于我們環保的活動而修復的或是其它環境因素修復的。我們也不確定這個修復過程是不是穩定的。”

此外,科學家還曾提出多種關于二疊紀末生物大滅絕事件的解釋,比如小行星撞擊地球、海底可燃冰的快速分解等。

據科技日報2018年4月13日報道,中國科學技術大學肖益林教授團隊和沈延安教授團隊研究認為,迅速增強的大陸風化作用導致海水組成的變化,是二疊紀末生物大滅絕事件的重要環境因素。

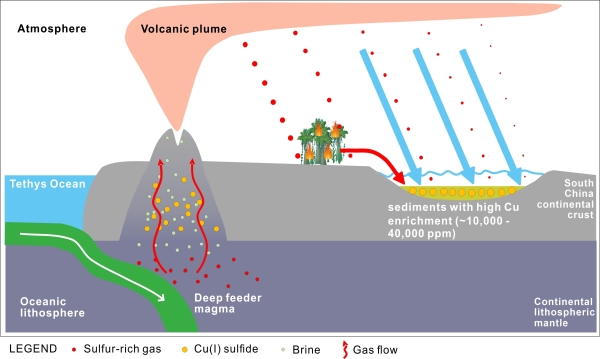

華南二疊紀大滅絕期間富銅沉積形成過程示意圖。

據中國科學院官網消息,科學家研究發現二疊紀末生物大滅絕新“兇手”。2021年11月17日,在線發表在《科學進展》(Science Advances)上一篇論文顯示,中國科學院南京地質古生物研究所、南京大學等國內外單位組成的研究團隊發現,華南周緣大規模酸性火山噴發是二疊紀末生物大滅絕的重要誘因之一,而曾經認為的西伯利亞大規模基性火山噴發并非二疊紀末生物大滅絕的唯一推手。根據地層中銅元素等的豐度和分布范圍,研究推測華南周緣的火山活動最少釋放超過19億噸的銅和幾十億噸的二氧化硫,這種爆發通量是現代火山活動二氧化硫年通量的10-200倍。酸性火山噴發釋放的大量富硫氣溶膠穿透對流層后滯留于平流層導致全球千年尺度的“火山冬天”,這種快速降溫與隨后的快速升溫可能比火山作用導致的長期逐漸升溫對生物的影響更致命。結合我國東部地區、昆侖山脈、金沙江流域、澳大利亞東部、南美洲西部等地區二疊紀-三疊紀之交廣泛存在的大規模二疊紀-三疊紀之交酸性火山噴發記錄,證明特提斯洋中和泛大陸周邊的大陸巖漿弧酸性火山噴發導致的環境災難遠超以往的認識,或是2.52億年前這次最大的生物滅絕事件的主要“兇手”之一。

據澎湃新聞此前報道,2022年7月2日,中國科學院南京地質古生物研究所研究人員在學術期刊《科學進展》(Science Advances)發表論文,首次提出,在三疊紀末的陸地生物大滅絕事件中,具有保溫功能的羽毛和早已適應極地寒冷的氣候,是恐龍躲過三疊紀末“火山冬天”,并迅速占據侏羅紀生態主位的主要原因。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司