- +1

一座村莊,沒有被以色列摧毀,卻成為巴勒斯坦災難日的象征

2018年5月14日,美國駐以色列大使館正式遷往耶路撒冷;1948年5月14日以色列建國。70年前,70萬巴勒斯坦人逃離家鄉淪為難民,5月15日被巴勒斯坦人定為Nakba日,意為:災難日。

從耶路撒冷老城出發,向西北方向途徑60號公路,便能看到道路右側草木茂盛的山丘上錯落有致地排布著幾十幢風格一致的石頭建筑。兩年前我來到這片土地,那是一門田野調查課的第一站。走進這片建筑,發現此地荒廢已久,就連錯落鄉間的小路都隱匿在了肆意生長的雜草中。山坡上滿是長勢喜人的小樹,一排橄欖樹,一排桃樹,身后的杏子剛成熟,為這荒蕪之地添上幾分生機。幸好出發前老師提醒了大家要穿長褲。果然,上山之路“劈荊斬棘”,一路手腳并用終于爬上山頂。在山頂,整個村莊印入眼簾。

這個村莊叫Lifta,始建于奧斯曼時期,位于耶路撒冷市郊。和當年1948年戰爭中逃離家園的70多萬巴勒斯坦人命運相同:Lifta村民也在1948年戰爭中逃離自己的家園,淪為難民。但和其他巴勒斯坦村莊的命運不同:它沒有被完全摧毀,目前也未被大批猶太移民占有。原先的450棟房子里仍然有55棟保留至今。在巴勒斯坦人心中,Lifta是Nakba的象征。

1948年前,有近3000名巴勒斯坦人居住在Lifta。村里的房屋多由耶路撒冷石構成,是奧斯曼時期巴勒斯坦民間建筑風格的典型。1948年被荒廢前,Lifta土地肥沃,適宜耕種,每年產出大量大麥、小麥、橄欖、水果等農作物。現在去lifta,依然能找到當年的橄欖壓榨設備。Lifta與耶路撒冷經濟聯系緊密,出產的農作物有一半銷往耶路撒冷。與此同時,Lifta還以手工刺繡以及傳統服飾享有盛名。村里有一座清真寺、兩家咖啡屋、一個社會活動中心,甚至還有一座小學和一家現代診所。這一切都說明,1948年前的Lifta是一個物產豐富、土地富饒、生活富裕的村莊。

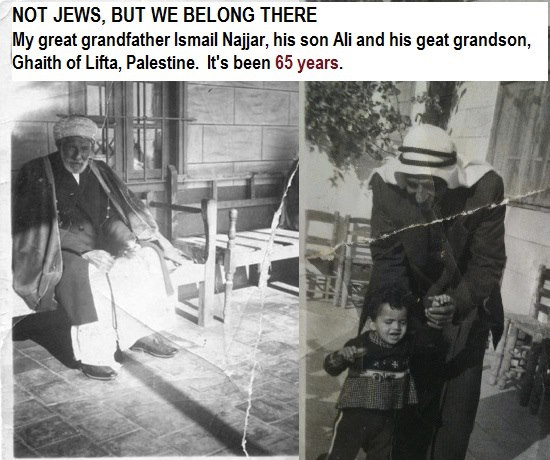

以色列公益組織Zochrot為Lifta的原住民做了一系列口述歷史整理。Zochrot,意為“記住”,這間機構致力于提升大眾對于Nakba以及巴勒斯坦難民問題的意識。出生在Lifta、今年78歲的Yaqoub Odeh接受Zochrot采訪時回憶道:“我家在lifta有兩棟房子,一棟在山坡上通往雅法的主路邊,另一棟在村里溫泉的不遠處,在那里的陽臺上,我能看到整個村子的風景。我也記得小時候和其他孩子在院子里玩耍的時光。” 同樣在Lifta長大的Aida Najjar也在Lifta度過了最美好的童年:“我家由米白色石塊砌成,樓梯邊布滿紅玫瑰,邊上就是一片森林。我們喜歡走路上學,經常會摘一些白花送給老師,老師則稱贊我們是‘Lifta的姑娘’。” 那時的Aida生活平淡,對未來滿滿的憧憬。那時的Lifta仿佛世外桃源。

19世紀初,奧斯曼帝國解體。1917年,巴勒斯坦成為英國托管地。在貝爾福宣言以及納粹大屠殺的雙重作用下,大批猶太人涌入巴勒斯坦,猶太人口迅速增加,從1918年的 5.6萬人增加到1948年的70多萬人,總人口的比例從9%上升到30%。隨之而來的便是巴勒斯坦人和猶太人之間的愈演愈烈的矛盾,雙方流血沖突不斷,Lifta也未能幸免。

1947年12月28日,Lifta的咖啡館遭到猶太復國主義軍事組織萊希的襲擊,在手榴彈和機關槍攻擊下,咖啡館內6人死亡,7人受傷。1948年4月9日,耶路撒冷西邊一個名叫代爾亞辛村的巴勒斯坦村莊發生大屠殺事件,當時的猶太復國主義右翼組織伊爾貢和萊希在該村莊殺死了包括婦孺在內的約107個村民。出生在Lifta、1948年離開的Sari Nasir在Zochrot的采訪中回憶一家人被趕走的經歷,“猶太人對我爸爸說,‘你最好趕緊帶著你家人離開這,我們可不想用對待代爾亞辛村的方式對待你們。’”

現年33歲的Hussan Liftawi是Lifta原住民的孫輩,我在facebook搜索名字帶有Liftawi的用戶時找到了他,目前在人權機構工作的他很樂于接受采訪。他聽說祖父母就是在這樣的背景下離開了Lifta:“當時的居民都認為Lifta也一定也在猶太襲擊者的名單上。”帶著這樣的恐懼,他們只能拋下在Lifta奮斗一生所得的財富,試圖尋找戰爭中更安全的處所。Sari Nasir10歲時離開Lifta的記憶依然清晰:“我媽媽當時哭喊著不愿離去,最終被我們拉走。”他們離開時幾乎留下了一切,唯獨帶走了鑰匙。離開后他們一家四處顛沛流離,最終被一家耶路撒冷的印度救濟所收容,而Sari叔叔一家則未被收容。原本生活在一起的一大家子如今分散在中東各地。

巴勒斯坦人離開后,和許多被廢棄的巴勒斯坦村莊一樣,Lifta也被重新“利用”。1948年到1953年之間,以色列政府將來自也門和伊拉克庫爾德的新猶太新移民陸續安置在Lifta的房子里。但由于房屋年久失修,沒有水電,交通不便,300戶猶太家庭中的大多數在1970年左右搬離了Lifta。目前僅剩13戶人家居住在山頂靠近高速的幾棟房子中。當時,老師帶我們拜訪了目前仍然居住在Lifta的一戶猶太人家,這戶人家1951年從伊拉克庫爾德地區來到以色列,說起以色列政府,主人Yoni Yochanan滿是怨氣。

2006年,以色列政府對Lifta出臺了一項開發計劃,計劃將荒廢的村莊出售,規劃為耶路撒冷市郊的一個奢侈猶太社區和徒步旅游勝地,建造高級酒店、商店等一系列商業設施。這項開放計劃意味著有百年歷史的房屋將被摧毀,其中也包括Yoni家。Yoni十分氣憤:“ 當時我父母剛到以色列,以色列政府對新移民分發免費住所,這些住所多為巴勒斯坦人留下的房屋。當時我們就住進了Lifta,這里沒有水沒有電,我們白手起家,創造新的生活。” 60多年來,因為沒有房屋所有權文件,Yoni的房子無法交易。Yoni說:“我們并非個例,當年許多房子都缺少文件。現在呢,他們(政府)要轉賣土地,就用‘非法占有房屋’這個理由把我們趕走。”

而對于巴勒斯坦人來說,摧毀Lifta更是在挑戰他們的極限。一旦Lifta原始房屋被摧毀,那么若干年后,即便當年居住于Lifta的巴勒斯坦人及其后代被允許回到故土,他們的家園也不復存在了。這一次,猶太人Yoni選擇與巴勒斯坦難民統一戰線,于是“拯救Lifta”聯盟誕生了。聯盟中還有另一批猶太人,他們中有想要保護文化遺產的建筑學家,有反對破壞環境的環境學家,也有人權活動家。和參與聯盟的巴勒斯坦人不同,這些猶太人更愿意從“去政治化”的角度去談論Lifta的去留問題,即將lifta作為阿拉伯文化遺產去保護,而非Nakba的象征去探討巴勒斯坦難民權利。參與聯盟的猶太社會學家Daphna Golan認為,Lifta擁有稀有的生物多樣性,古老的梯田以及農業灌溉系統。而建筑學家Gadi Iron則認為保持Lifta現有狀態最重要的一項意義是Lifta體現了時間的凝固:Lifta建筑的歷史距今300年之久,它的最后一刻卻停留在了1948年,這是最好的歷史記憶。因此,他既不贊成政府將其開發為奢華猶太社區,也不贊成巴勒斯坦原住民回到Lifta,因為回歸意味著改建,這也是對建筑本身所承載歷史記憶的一種損毀。最后,在各方努力下,法院判定暫緩土地出售開發,并且要求土地開發部門與考古部門合作,針對Lifta進行詳盡考察。當然,法院并未就Lifta的歷史歸屬問題作出判定。

Lifta暫時保住了,而難民回歸問題至今仍未解決。1948年離開了Lifta后,有的村民逃到耶路撒冷,有的逃到現在的約旦河西岸,有的輾轉來到了約旦。許多原本生活在一起的大家庭也分崩離析。出生在Lifta的Amina離開后搬去了東耶路撒冷的瞭望山,多年后她的兩個女兒分別在拉馬拉和伯利恒安家。Hussan的情況類似,他的許多親戚都在約旦生活,每次要和親人團聚只能出國。Hussan法律專業畢業后在一家猶太人權機構工作,住在拉馬拉Qalandia檢查站附近,他說如果可以,他很想回到Lifta居住。他總會想象:“若能回到Lifta,我會住在一棟擁有怎樣美景的房子里。” 住在一墻之隔的西岸給他的生活帶來了極大的不便,不僅居住環境擁擠,每一天他都要早起,在檢查站花費半個多小時排隊安檢,只為進入他祖輩曾經世代生活的土地。

然而回歸與否并不由這些難民來決定。包括Lifta村民在內的所有巴勒斯坦難民都被禁止回到自己的家鄉,住回自己的房子。即使在戰爭結束后的和平年代,他們依舊無法行使“回歸權”。根據聯合國第194號決議,“回歸權”指在愿意與鄰居和平共處的條件下,在戰爭中被迫離家的巴勒斯坦難民被允許盡早回到自己戰前的房屋;對于不愿意回去或財產在戰爭期間被損毀的難民,政府應依法予以賠償。

從現實角度來說,早年幸存下來的巴勒斯坦難民房屋現在都被安置了猶太居民;從政策角度來說,僅有持耶路撒冷永久居民身份的巴勒斯坦人能夠自由出入以色列各地以及約旦河西岸;生活在西岸沒有通行證的難民不被允許進入耶路撒冷以及以色列,更不用說那些目前生活在從2007年被封鎖至今的加沙和其他阿拉伯國家的難民。從以色列官方角度來說,目前聯合國記錄在案的1948年巴勒斯坦難民數量已達500萬,而以色列總人口僅800萬,其中已包含了150萬阿拉伯人,難民的回歸勢必沖擊以色列的猶太屬性。對于以色列來說,對難民給予經濟補償更為實際,但因各種細節問題,談判至今也并未實現。

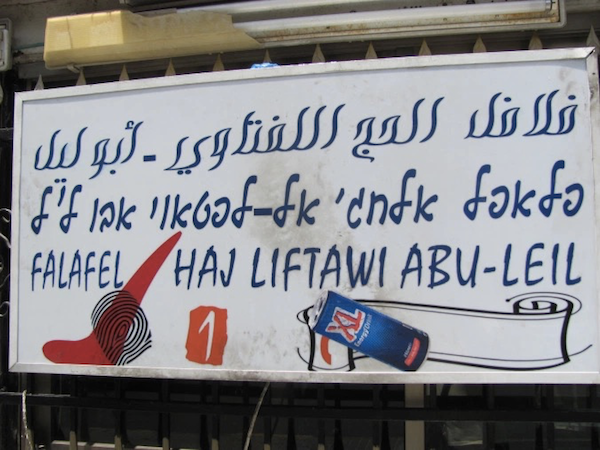

回不去不代表遺忘。即便以色列第四任總理果爾達·梅厄曾經說過:“老一輩巴勒斯坦人會漸漸死去,而年輕人則會忘記這段歷史。”2011年以色列通過Nakba法令:以色列將會對在Nakba日進行悼念活動的組織減少資金扶持。如今那些Lifta的原住民離開Lifta已超過70年,但不管是他們還是其子孫后代,都不曾忘記過Lifta。Sari Nasir經常和孩子們談起Lifta,告訴他們當時自己和家人是如何離開Lifta,至今他遠在美國的孩子仍然會稱自己是Lifta人。1948年后,許多從前居住在Lifta的家庭都將自己家族的姓氏改成了Liftawi,以加強自己的身份認同感。在耶路撒冷,隨處可見帶有Liftawi招牌的商店,表明該店店主的祖上來自Lifta。

Hussam說,每年3月30日的國土日都是Lifta村民以及后代回家的日子,回到自己的老房子,重走兒時走過的路,祖輩會對小輩述說Lifta的故事。Odeh希望Lifta在修繕的基礎上維持原狀,“Lifta本身就是一個博物館,是一段歷史的見證者,我希望它能一直在這里向我們的子孫后代講述1948年的歷史,講述Nakba。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司