- +1

延續(xù)六百年的神秘習俗,一把火燒掉十幾萬|鏡相

鏡相欄目首發(fā)獨家非虛構作品,如需轉(zhuǎn)載,請至“湃客工坊”微信后臺聯(lián)系

采訪并文:明星辰

圖片:里卡豆/受訪者(朱靖宏、陳花現(xiàn))提供

編輯:吳筱慧

在文學名著中,有一幅想象中的畫面讓我久久難以忘懷。

那是三島由紀夫在小說里描述的一位女肺結核病人喝葡萄酒的場景,她涂著白粉的肌膚下隱藏著些許紅暈,“像是透過一層毛玻璃觀看遠方的火場,出現(xiàn)一層火焰的酩酊”。

我時常會想起那位女肺結核病人的猶如躲在毛玻璃后映照沸騰火場的臉龐,她仿佛在凝視著一場沸沸揚揚的海上大火,一場巨大的送王船祭典——某種意義上,“送王船”中一些習俗的確與此有關。在較為古老的儀式中,女人和小孩都被禁止在現(xiàn)場觀看火燒王船,于是,真的就如同這個譬喻,她們成為站在遠處遙遙地凝望火焰酩酊之人。

臺灣東港送王船祭典(圖源里卡豆)

這項流傳于中國閩南地區(qū)、延伸至臺灣乃至馬來西亞馬六甲用以禳災祈安的民俗活動,是閩臺王爺信仰中最具代表性的科儀。所謂的“送王船”具體是指在特定日子,建造一只精美的王船,請“代天巡狩”的王爺上船并將孤魂野鬼一并帶走,以此祈求風調(diào)雨順,國泰民安。

這項奇異的民俗至今有六百年的歷史。按照慣例,每三年它會在閩南、臺灣乃至馬六甲海峽不同鄉(xiāng)村的港口邊舉行。準備王船的過程漫長而周折,當村民們抬著造好的王船,在完成“出倉”、“祭奠”、“巡境”等各個環(huán)節(jié)后,船會被放置在港口海灘上,于一場大火之中燃燒殆盡。2020年12月17日,中國與馬來西亞聯(lián)合申報的“送王船——有關人與海洋可持續(xù)聯(lián)系的儀式及相關實踐”項目,經(jīng)委員會評審通過,列入聯(lián)合國教科文組織人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄。

也許是火作為人間與冥界的特殊聯(lián)結,讓這場祭祀總是附帶著一種特殊的魔力,在蒼茫大洋之邊繁盛燃燒,在帶走災禍與不祥的同時,也留下些許神秘鬼魅的氣息。

一、臺灣東港:穿著唐裝的冥官腳踏著黑色巨鳥

2021年臨近仲秋之時,臺灣屏東依然燥熱。臨近十月的好幾天早晨,朱靖宏都會早早起床,一路騎著機車從屏東駛向東港,參加當?shù)孛咳暌欢鹊摹八屯醮眱x式。

在東港,這幾乎已成為每家每戶都會參與的全民活動,當?shù)厝嗽诩赖溥@一整周的時間里,無論身在何地都會回到家鄉(xiāng),他們覺得參與這場民俗甚至“比過年還要重要”,這是給村莊祈福避災的重要儀式。

東港的王船儀式由七個“王爺”共同掌管,每個王爺都有不同的代表顏色,不同樁頭每次輪到不同的顏色,以決定下一個三年“代天巡狩”的王爺?shù)降资悄囊患摇=咏跫赖淝耙恍瞧冢麄€東港全鎮(zhèn)燈火通明,各個樁頭到東隆宮廣場預演參拜,家家戶戶則清掃庭院,擺出供桌。

王船巡境時,每一天六七點天光微熹,人們便開始準備,八點準時從此地最著名的東港東隆宮出發(fā),隨著隊伍開始全鎮(zhèn)的巡境。不同的樁頭分別穿上自己社區(qū)所代表的王爺色彩的衣服,那些紅、黃、黑、藍的服飾泛著一種古老而樸素的氣息,連成不同色彩的長龍,緩慢行進在這個小小的漁港的老街上。

一路上,時常有人在神轎經(jīng)過時從轎下鉆過去,這在當?shù)亟凶觥皞掁I腳”,鉆爬的人總是念念有聲,寓意著愿將自己的身體當作王爺?shù)寝I的“腳踏板”從而祈求保佑。在這時,神轎便會停下來,等待虔誠的信眾緩慢地從土地上跪拜而過。

臺灣東港送王船祭典的王船繞境(圖片由受訪者提供)

就這樣走七天,王船將在最后一天被擇時燃燒。

前一天入夜,人們已將王船安置在海邊。一艘孤零零的大船被厚厚的金箔紙堆高,正面船頭掛著兩盞巨大的紙燈籠,上面用紅字寫著“代天巡狩”,并附有“辛丑正科”、“合境平安”的字樣,船身描繪著五彩祥云與飛騰巨龍,兩邊聯(lián)排掛著兩串燈籠,燈籠之上糊著紙人,在閩地某些習俗里它們代表曾在海上遇難的水手。

接近凌晨四五點的光景,人們點燃船下壘起的高高的金紙,火燃燒起來,這時東方天空剛剛露出魚肚白,不同顏色的神轎倒向海邊,人們在一片誦經(jīng)之聲中漸漸后退,這是有關送王船最為神秘的習俗——王船在燃燒時,不能留在岸邊觀看,要快速地離開不能回頭。

巨大而華麗的船只迅速燃燒起來。

熾烈的大火從底部開始冒著赤炎吞噬著船舷,船邊的燈籠與紙人在火焰中迅速變成透著金邊的黑云,仿佛一個個穿著唐裝的冥官腳踏著黑色巨鳥,黑煙和金粉漫天飛舞,紅色的火焰沿著桅桿席卷了整艘船只,一場業(yè)火燎原似的燃燒,它發(fā)生得又快又劇烈,轉(zhuǎn)眼間便燃成灰燼,像是一部小說里剛剛掀起便已落幕的高潮。

臺灣東港送王船祭典(圖源里卡豆)

對于朱靖宏來說,這一場送王船最為特別的地方,在于它發(fā)生的時間恰好是新冠疫情正在升溫的時期,而這場祛除瘟疫的儀式也正如期舉行,“送王船本身就是在送瘟,剛好又碰到新冠疫情,祭典時很多人戴著口罩,現(xiàn)場也有很多‘保持距離’的標語,讓我感覺到一種相當沖突的畫面感。”

他記得自己在王船燃完后才從岸邊走回鎮(zhèn)里,大汗淋漓地吃了一頓當?shù)氐臏垼睦镉X得自己并非東港本地人,不必拘泥“船燃燒時必須離開”的古老習俗。實際上,在很多地方也確實如此,送王船的儀式幾近變成了一場嘉年華,人們保留了這儀式中最為絢麗高潮的部分,有關習俗里那個近乎咒語般的強制要求被淡化了。

不過他仍然記得,在離開燃盡的王船時他沒有回頭,只是看到有個人躺在沙灘上睡著了,那人孤零零地躺在那里,像是剛剛經(jīng)歷了一場風暴。

東港送王船結束后(圖片由受訪者提供)

“送王船”這項古老而神秘的祭典并非臺灣獨有,最早它是由閩地流傳至臺灣乃至馬六甲一帶的,至今在閩南多地依然會如期舉辦。清光緒年間的《澎湖廳志》便記載了從內(nèi)地漂往臺灣的王船被當?shù)厝藗兎钊羯衩鞯膱鼍埃盎騼?nèi)地王船偶游至港,船中虛無一人,自能轉(zhuǎn)舵入口,下帆下椗,不差分寸,故民間相驚以為神。曰王船至矣,則舉國若狂,畏敬特甚。”

這一記述除了反映出當時民眾對于王船來臨的鄭重,同時也說明了有關送王船時的祭典方式,不僅有火燒,也有海上漂流的形式,清人施鴻保《閩雜記》描述見聞時記載:“廈門人別造真船,其中諸物,無一贗者,并不焚化,但浮海中,任其漂沒。”

來自廈門的陳花現(xiàn)在采訪中曾經(jīng)提到,“送王船以前古代有兩種送法,一種叫‘游天河’,就是用火去化吉,另外一種叫做‘游地河’,就像漂流瓶一樣,把船送出海,讓它在海里面自己漂。從前臺灣就有接到一些從廈門、泉州漂過去的王船再祭拜。因為‘游地河’對收到王船所在地會有一定祭祀的負擔,所以后來就改‘游天河’更多一些。”

圍繞著王船有關的歷史、文化紛繁眾多,如同迷蒙霧氣之中的夜航船一般,朦朧一片,神秘蒼茫。如果想要對此有一些更清晰的認識,也許需要回到它最初的來源地。

二、廈門:船遙遙地與相遇之地打個招呼

住在廈門的陳花現(xiàn)生于1988年,他在漳州長大,從小便喜歡參加社區(qū)里各種熱鬧的活動,逢年過節(jié)時跟著大家一起在喧囂的節(jié)慶日進香、玩耍,在上世紀90年代末的閩南一帶,逢年過節(jié)總會舉辦熱鬧的廟會,在這一天,空氣會飄浮著鞭炮燃盡的味道,而滿眼則是各色的旗幟飛揚,“只要聽到鑼鼓聲,人就很容易興奮,因為你就知道哪里可能有儀式是可以看的。”

陳花現(xiàn)稱自己是“民俗愛好者”,對于有關王船的各類歷史細節(jié)與現(xiàn)狀實境都十分了解。他身上有一種超出他本來年齡的老成,在這層老成之上卻也有一份輕松與愜意,將傳統(tǒng)文化代入另一種新興語境中的松弛。他調(diào)侃自己不過類似于“重機愛好者”,周圍是一群既松散又自洽的小團隊,哪個社區(qū)有一些小小的民俗活動,這些熱愛民俗的年輕人便三三兩兩自發(fā)前往。

他曾為漳州九龍江南門溪進發(fā)宮撰寫過申遺報告,也曾帶著那些世代生活在船上的進發(fā)宮老伯們前往馬來西亞與當?shù)氐纳竦罱Y為“兄弟”宮廟,更多的時候,他喜歡呆在那些古老而傳奇的儀式現(xiàn)場,他關注的并非是恢弘的場面,而是一些極為微小的角落景況。

“元宵節(jié)的時候閩南一貫就是要游神,放很多鞭炮,每次這種放鞭炮的場面里都有一個出來掃炮灰的人。掃炮灰的總是一個年紀很大的阿伯,拖出來一個掃把,在放出了很多煙花和蘑菇云的鞭炮聲中,很淡定地掃地。”

這場景如同《紅樓夢》里第一回那個最悲凄的片段,粉面玉琢的英蓮小女在元宵佳節(jié)被傭人放于石檻之上,在她快要被歹人所劫的轉(zhuǎn)折一瞬來臨之前,是否也會有一個白發(fā)老伯站在絢爛的故事角落里沉默地掃著炮灰,見證著“菱花空對雪澌澌”的命運。

這是傳奇故事延伸出的想象,但站在磅礴主流外欣賞那悠長蜿蜒、曲徑通幽的文化所匯成的溪流,卻是陳花現(xiàn)的樂趣。在他看來,送王船的背后是“一場古老的教育,一整套完整的儀式”,它的核心在于“王”和“船”。這里的“王”寓意神明,指向了代天巡狩的王爺。

“ 送王船中的‘王’的概念最早來自于明代,也就是閩南民間所謂的王爺信仰,這個信仰和“厲”有關,代表著一種不確定性,比如項羽就是一種“厲”,是在非正常死亡狀態(tài)下成的神。《左傳》中說‘鬼有所歸,乃不為厲’, 人的生命是有歸屬的,靈魂也是一樣,沒有歸屬的靈魂容易作亂,這是從春秋時候就存在的一種思想。從衛(wèi)生角度來說,人的尸骨如果沒有得到妥善的處理,也很容易產(chǎn)生流行病,因此,這也是一個比較原始的有關醫(yī)學的想象。”

送王船的過程中還有“普渡”的儀式——這本是佛教術語,意為“廣施法力,讓眾生遍得解脫”。早在漢代之前,中國就有上元、中元、下元三個節(jié)日用以祭奠祖先。在送王船的語境中,它則指“將孤魂召集過來上船與王一起走”;但陳花現(xiàn)的解釋更動人,他認為在某種角度上,這意味著 “生命與生命之間的惺惺相惜”。

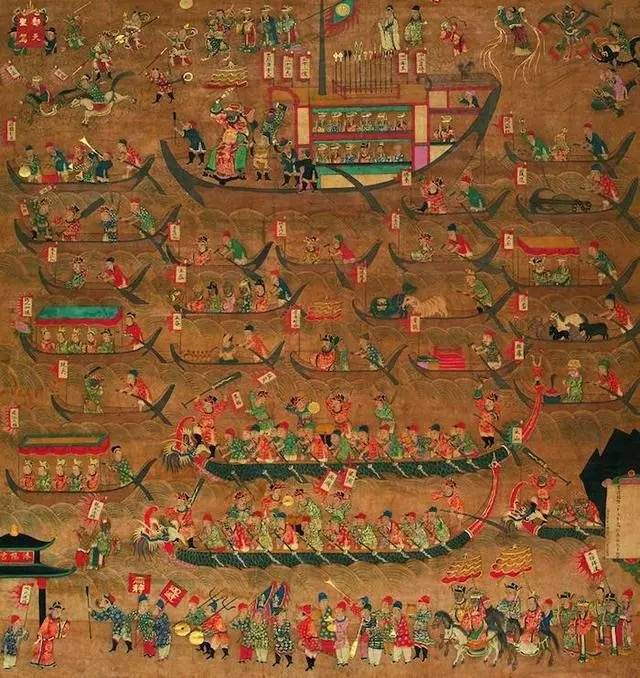

《龍舟大神寶像圖》 海南省博物館藏(圖源網(wǎng)絡)

船的部分則更為復雜,王船的建造與真正出海航船的建造過程幾近相同,無論是選龍骨、釘船板,都需要按照真船的工藝流程來制作。一篇有關送王船申遺的報道里,廈門“王船技藝傳承人”鐘慶豐提到了廈門港王船建造的更多細節(jié),“王船融合了造船、建筑、民間彩繪等多項閩南傳統(tǒng)技藝,大多都是祖?zhèn)鞯氖炙嚒4w內(nèi)部由50余根肋骨連接起每一片木板,每根肋骨中間都被削去一部分呈弧狀。這非常考驗師傅的功力:弧度過大,肋骨的承受能力降低,易折斷;弧度過小則減少了船艙容積……建造時就像做藝術品那樣認真。”

除了建船,給船上增添補給的部分則更富人情味,在當?shù)乇环Q為“添醮”,陳花現(xiàn)解釋說,“就是給船上增添一些日常的補給,譬如柴米油鹽茶、鍋碗瓢盆等等應有盡有,以前船上是怎么過日子的就按照那樣來一套,把從前一種海上生活的內(nèi)容通過儀式的方式重新呈現(xiàn)出來。”

這艘華麗而繁復的王船之上,除了豐富的日常用品外,還附帶著極為豐富的水手系統(tǒng),按照明代時的航海習慣,船上除了水手以外,也存在一些極為特殊、并附帶一些神秘色彩的角色——

比如專門負責看羅盤、記賬、燒香的“香公”,他所具備的功能多樣而復雜,在這趟海上航程中,需要負責執(zhí)行的任務也糅合了一些宗教色彩,譬如到達某地需要燒香,他就會在船上負責燒香、誦經(jīng)等儀式,在陳花現(xiàn)看來,這就如同是“這艘船在遙遙地與即將相遇的地方打了個招呼”。

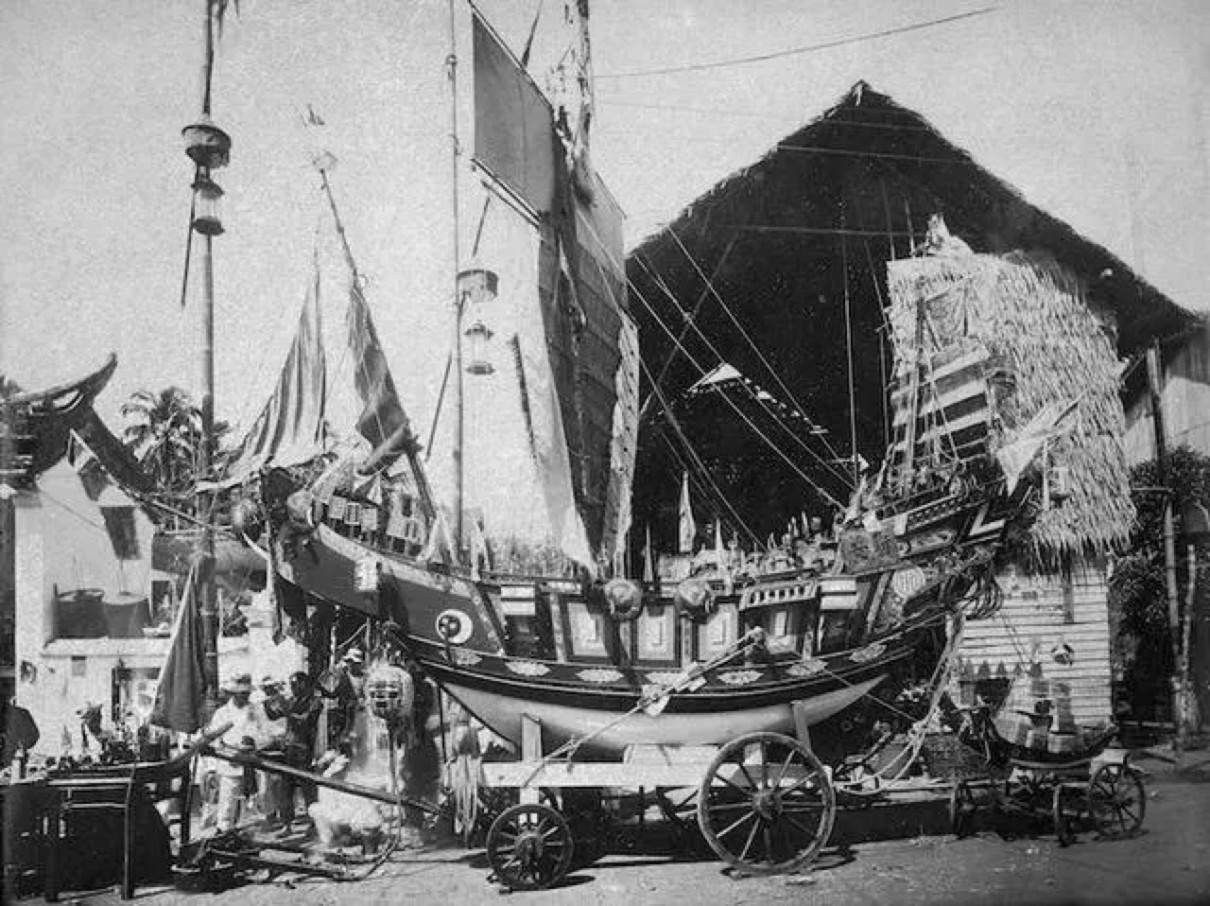

1919年馬六甲的王船福船(圖源網(wǎng)絡)

三、漳州九龍江:廟宇就像社區(qū)里的綜合空間

2018年,陳花現(xiàn)在廈門港第一次看到送王船的場景,那時正值廈門港清理避風塢,在當?shù)毓芾碚呖磥恚氨茱L塢已沒停泊船只的作用了,所以要‘清漁’,于是,圍繞著漁業(yè)相關的公廟項目,也極有可能被減掉”。

那時是秋天,這個時間點的選擇既符合當?shù)氐墓爬狭曀祝才c當?shù)丶撅L洋流的流向有關,到了秋季,吹向福建的季風總是朝向出洋的方向去,唐初經(jīng)學家孔穎達在《詩經(jīng)·周頌譜》就曾記載:“既謀事求助,致敬民神,春祈秋報”,這里的“春祈秋報”便是“春時祈禱風調(diào)雨順,秋季報答神功”的意思。

這些過于古老乃至已快被現(xiàn)代社會拋棄的社區(qū)傳統(tǒng)項目,就像是煙花炮竹聲中掃地翁的隱喻,在一片沸騰的喧囂中快要退場,但陳花現(xiàn)卻希望能夠留住它。而后,他將目光投向漳州九龍江的船民社區(qū),那里的“連家船”仍在,只是越來越少了。

所謂“連家船”是指那些日常生活都在水上并以船為家,在古時甚至終生都漂泊于水上的船民與他們的船只。

即使到現(xiàn)在,在埃及開羅以及印度等地,依然能夠看到那些生活在船上的人們。陳花現(xiàn)解釋,他們的生活并不具備想象中的浪漫氣息,“實際上,他們的地位很低,以前的船民是不能上岸的,只能在船上生活。也因為很多船民具有流動性,在陸地上沒有自己的土地,陸地上的人總是會對他們更加防備一點。他們的所有活動場域都在船上,所以才會有船廟的存在。”

船廟對于當時那些漂泊無依的疍民(早期文獻稱其為游艇子、白水郎等,是指生活于中國福建閩江中下游及福州沿海一帶水上的船民,終生漂泊于水上,以船為家)來說,幾乎類似于如今網(wǎng)絡對于我們的意義:廟宇作為古時船民社區(qū)中最為綜合的空間,幾乎起著交流、就醫(yī)、聚會、心理咨詢等多重的作用。

“從前的船民在船上生活條件比較差,有很多人還多學一些其他的手藝,比如幫人看病開點草藥,或者給點心理咨詢一樣的建議。廟宇就像是一個社區(qū)的綜合空間,以前沒有百度,你要去查詢一個信息,肯定是要去人多一點的地方,才能交換到這個信息。”

藏在其中的船民則更像是“八仙過海,各顯神通”,有一種神秘卻樸質(zhì)的氣質(zhì),陳花現(xiàn)記得一位老法長,平日里總是騎著自行車前來,人多時便沉默寡言,只會在聽到自己感興趣的話題時才會多說兩句,即使這樣,也總是謙辭道,“我不懂,我不懂啦,您隨意聽一下”,就是這樣看起來幾近掃地僧般沉默的法長和信眾,成為這個幾近消失的船民社區(qū)最后遺跡的保留者。

漳州九龍江進發(fā)宮里的老法長們(圖片由受訪者提供)

如今,漳州九龍江一處公園碼頭邊的位置,是從前社區(qū)船舶停泊的位置,它被改建成公園后,船廟“進發(fā)宮”多次面臨被移除的危險。2010年開始,漳州啟動“連家船”拆遷上岸工作,在陳花現(xiàn)和老法長等人的爭取下,最終留住了廟船與位于江濱公園的燒灰巷碼頭。

陳花現(xiàn)為將這間古老的小小船廟保留下來做了很多努力:老人們中有些人不識字,他代老人們給政府寫申請文書;他在那里學習哪吒鼓,這是一種“流傳于九龍江流域以及其出海口地區(qū)的民間宗教唱誦儀式”,這些“復雜而多變的鼓調(diào)、龐雜的咒語,以及豐富的儀式細節(jié)”皆由這群時常被陸地居民看不起、目不識丁的船民群體完整地保留了下來。

為了保留住“進發(fā)宮”,老人們四處尋找船上之前遺落的神像,這些神像早已七零八落——“文革時期破四舊,船上很多神像分散在各處,因為船上空間很小,所以佛像也幾近是巴掌大小,被稱為寸佛”。

漳州九龍江進發(fā)宮送王船祭典(圖片由受訪者提供)

“我相信老人口中的所謂靈驗什么的,更多的是一種精神上的支撐,這種民俗儀式其實是社區(qū)歷史經(jīng)驗的一種傳遞。比如一種民俗意識,其實就是在模仿以前的生活方式,它之所以會變成你喜歡的一種東西,是因為你在這里找到了過往生活的痕跡。

“從某種角度來說,(送王船)就像是一種嘉年華,大家現(xiàn)在會用商場、創(chuàng)意市集、音樂節(jié)將其取代。實際上,這個老社區(qū)有很溫暖的一部分,才會讓這件事情即使經(jīng)歷這么多變故后,依然能保留下來,它有一種神奇的凝聚力在里面。”

四、漳州石坑:對于某種遙遠絕對權力的隱隱猶疑

對于這種神奇凝聚力的體會,不僅僅陳花現(xiàn)這樣的年輕人擁有,生活在漳州石坑社區(qū)的蘇財福,一位退休的小學語文老師,也在近年來加入到了“送王船”的行列中。

他從2015年開始,便成為漳州龍海石坑社區(qū)的“送王船”組委會中的一員。因“送王船”儀式每三年一屆在此地舉辦,組委會也隨之每屆重新組建,每屆成員大抵在10人左右,都是自發(fā)性參加,有人負責組織,有人負責攝影,成員大多是50多歲的中老年人,幾乎都是不計報酬地參與到這一盛事之中。

去年農(nóng)歷十一月初,漳州石坑社區(qū)同樣也開啟了一場盛大的“送王船”儀式。

社區(qū)內(nèi)好幾千人組成方陣啟程,開始抬船繞境,這座由上等杉木制成的王船全長8.9米,寬2.6米,船中有三根桅桿,前桅5米、中桅7米、后桅3米。船頭懸掛著威武的獅頭,船身則鑲嵌著各種傳統(tǒng)彩繪,生氣勃勃的龍、栩栩如生的鳳以及十二生肖,配上色彩艷麗的花草,整艘船精致美觀,“可以說綜合了造船、建筑、民間彩繪等多項閩南的傳統(tǒng)藝術。”

除了威武的王船外,在王船的前面有一支特殊的“護衛(wèi)”。

與陳花現(xiàn)記憶中“不被人注意的掃地翁”不同,這支隊伍皆由50名女性民眾組成,她們拿著掃把在王船行進的過程中清掃著道路,其中年輕女性穿紅,老年女性著黑,在隊伍里顯得格外突出,她們一邊前行,一邊清掃著道路,掃地意味著“掃除前行障礙、驅(qū)邪避災”。

石坑社區(qū)送王船祭典(圖源網(wǎng)絡)

到下午三點左右,年輕人將王船抬至漳州港的5號碼頭,那天天氣很好,海況也很好,人們忙碌著,有人張帆,有人布置祭祀用品,船上裝滿了各種各樣的蔬菜、瓜果、豬、牛、羊、雞以及油鹽醬醋和金箔紙錢,船邊舞龍舞獅的隊伍也在熱火朝天地舞蹈,一場古老而盛大的“嘉年華”即將開始。

送王船的時間被選在了當天傍晚的六點十分,這是根據(jù)當?shù)爻毕?guī)律選出的時間,當?shù)鼐用裾J為,在即將漲潮的時候“送王船”,船才能航行得更好。在蘇老師的回憶中,當時的大火幾乎照亮了夜空,而此時天空正飄過一長片層層疊疊、粉紅色的火燒云。

而在其后,民眾還會來到王爺所在的寶泉宮廣場舉行一場“搶孤”儀式,這同樣是來自民間的一種傳統(tǒng)祭祀方式,即將祭祀的供品提供給民眾搶奪。關于“搶孤”,傳統(tǒng)中有兩種說法,一種說法是為了與孤魂野鬼搶奪祭品,另一種說法是為了嚇退流連忘返的鬼魂。

而在蘇老師的說法中,則忽略了此前兩種說法并與王船有了更強的聯(lián)系,“這相當于再祭拜一次王船和王爺,根據(jù)民間的說法,王船上留下來的這些物品和金錢都要留下給衙門或部下使用,意味著來年風調(diào)雨順、五谷豐登。”

“因為每三年才舉行一次送王船的儀式,這是一種文化,對不對?所以我們也可以說它代表了一種當?shù)氐臍v史,是一種文化的紀念,這是我們老一輩流傳下來的,其中凝聚著他們的勤勞和智慧。”

搶孤儀式(圖源網(wǎng)絡)

也許是因為曾經(jīng)做過語文老師,蘇老師的措辭中帶著一種濃濃的書卷氣,比起描述船只的繁復華麗,談起“送王船”背后的神話故事,他顯得更有興趣。

對于王船背后的王爺,各地對其的描述都大抵相似,但有關他的一些故事、形象和細節(jié),在每個地方都有些不同的差別,這或許源于根植閩地并流傳至東南亞不同所在區(qū)域的“王爺信仰”在經(jīng)過代際的流傳和地理的遷徙后,發(fā)生了一系列微妙的變化。

蘇老師口中的王爺故事糅雜了歷史與傳奇,呈現(xiàn)出來自閩地的“王爺信仰”中一個模糊但也確鑿無疑的形象——

“我們石坑保泉宮的池王爺,到現(xiàn)在已經(jīng)有300多年的歷史了(此處為口誤,應為400年歷史),這邊有一個小故事,池是他的姓,單名然,他本是南京人,在明萬歷年間武進士及第,調(diào)任漳州府任職。

“當時他正在路上走著,經(jīng)過同安區(qū)地界一個叫小盈嶺的地方,恰巧碰到了兩位黑衣人,在路上聊天的過程中,他知道原來這兩位欽差是奉御旨往漳州播撒瘟疫的。

“池然心想,自己剛要上任,漳州的百姓就要遭殃,所以他想辦法把黑衣使者手中的毒藥騙來,一口吞下,之后便臉色發(fā)黑,在一棵巨大的榕樹下盤膝升天。黑衣使者后來把這一情況稟奏天庭,玉帝非常感動,為了表彰池然,就封他為‘代天巡狩’的神。”

在蘇老師所講述的故事里, 無論是正氣凜然的“池王爺”,還是神秘莫測的“黑衣使者”,都是神話原型故事里最為典型的代表,而這個故事本身,也與中國古典的傳奇故事有著相同的脈絡。

日本學者田仲一成在2007年刊發(fā)于《文化遺產(chǎn)》上的《中國早期戲劇從孤魂祭祀里產(chǎn)生的過程》一文中也曾提到這點,“秋季祭祀里僧道(代表神佛)和孤魂之間有一系列以孤魂的悲慘故事為內(nèi)容的對舞、對唱、對白。前者會發(fā)展為慶祝劇,相反的,后者,我認為會發(fā)展到一個以孤魂主人公的悲劇,一般來說,世界各國的戲劇等到其悲劇成立時才可以說真正地成立……在中國的戲劇里,悲劇的結局沒有西方那樣的徹底性,多數(shù)是終于團圓的結局,其劇情的展開也一樣。首先是善人與壞人之間發(fā)生矛盾,善人陷入困境,而后由于環(huán)境的變化或改善,善人逐漸占據(jù)有利條件……這可以看作是中國‘否極泰來’式的自然觀的反映。”

有關池王爺?shù)墓适拢⒎鞘堑湫偷摹按髨F圓”結局。它有一個悲劇的楔子,除去池然的大義凜然與慷慨赴死外,更是隱秘塑造了兩位神秘黑衣人所帶來的黑暗氛圍:這兩位來自“天庭”的神秘人本是奉了更高權力的旨意前來,但這旨意卻如此陰暗。這似乎映射出這個故事的最早講述者內(nèi)心深處,對于某種遙遠的絕對權力所蘊含的隱隱猶疑,但最后它依然是光明的,經(jīng)由“官方”的確認與升華,池然的行動從純?nèi)坏恼x與俠氣變成了一種確定的“王權”。

五、一群人靜悄悄地抬著紙船一路狂奔

“神話是深層心靈感受的隱喻” ???。

如若借用瑞秋·波拉克(Rachel Pollack)的觀點,有關送王船背后多種多樣的神話故事則值得深究,這項流傳甚久的祭典不僅僅記載了人們對于先輩走向海洋的歷史記憶,也在某種程度上,體現(xiàn)了他們的生死觀。有關它的傳說與神話多種多樣,這些紛繁的文化包含了怎樣的文化象征?最初講述這個故事的人擁有怎樣迷蒙不清的面貌?抑或在可被追溯的古籍與詩詞中,祭典又是如何與現(xiàn)實生活聯(lián)系起來的?

有關王爺信仰背后的更多說法和深意,來自廈門的黃長鋏則了解得更加全面,他是鼓浪嶼口述歷史學會會長,不僅長期與閩地各種傳統(tǒng)習俗打交道,對于福建海洋文化相關的研究也十分深入。對于送王船背后的歷史、文化傳統(tǒng)和神話故事,他幾乎了解閩地每一種說法與出處。

在如今的閩地從廈門到泉州、漳州,再延伸至臺灣、東南亞甚至馬六甲海峽,王爺?shù)男蜗蟛⒉唤y(tǒng)一,其中兩大分支的來源,卻形成了十分強烈的沖撞。

第一種看法認為王爺?shù)脑褪俏辽瘢@與早期社會發(fā)生大規(guī)模瘟疫卻無力盡快救治轉(zhuǎn)而崇拜神力的民俗有關。送王船時一直講究的禁忌似乎也應和了這種認知,那便是“送王船時,女人、小孩不能在近旁”,這幾乎與送瘟神時的民間禁忌一樣。

明萬歷年間謝肇淛撰《五雜俎》卷6曾記:“閩俗最可恨者,瘟疫之疫一起,即請邪神香火奉祀于庭,惴惴然朝夕拜禮,許賽不已,一切醫(yī)藥付之罔聞……而謹閉中門、香煙燈燭熹蒿蓬勃,病者十人九死,即幸而病愈,又令巫作法事,以紙糊船送之水際。此船每以夜出,居人皆閉戶避之。”

1958年江西余江遭遇并消滅了血吸蟲病,詩作《七律二首·送瘟神》其中有“借問瘟君欲何往,紙船明燭照天燒”,這里提到的“瘟君”無異為“瘟神”。這一聯(lián)的后半句“紙船明燭照天燒”包含了送王船中最為關鍵的“紙船”、“火燒”等要素,這似乎也預示著,送王船在早期,并非只是閩地的習俗之一,在江南一帶(譬如血吸蟲病盛行的江西)也同樣盛行過。

第二種看法則將王爺升華為地方性的神格,被認為是“皇親國戚”,即身份尊貴、有功德的人。中國和平統(tǒng)一促進會原理事朱天順發(fā)表自1993年《臺灣研究集刊》中的《閩臺兩地的王爺崇拜由來及池王爺信仰考辯》曾提到,“中、日學者對王爺之研究,可歸納為兩大系統(tǒng),第一個系統(tǒng)以連橫為代表,認為王爺乃臺灣居民對鄭成功之崇祀;第二個系統(tǒng)以前島信次、劉枝萬為代表,認為王爺是純樸之瘟神崇拜,神之功能經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)化,終成全民普信之萬能神祇。……王爺信仰之本旨究竟如何亦尚無定論。”

王爺?shù)某鎏幧袩o定論,而有關閩地王爺?shù)膫髡f也豐富多彩,黃長鋏講述了三個完全不同的版本,每個版本之后似乎都隱含著故事最初的講述者那隱混卻也鮮明的形象。

第一個有關“王爺起源”的故事是一系列進士被誤殺的傳說,這是在閩南地區(qū)流傳最廣泛的一個故事——

“唐玄宗為試張?zhí)鞄煼Γ辛艘蝗哼M士,躲到地窖里奏樂(這里進士數(shù)量各有說法,我聽過18個人,也聽過36個,也聽過360個),皇帝跟張?zhí)鞄熥谀抢铮蝗婚g聽到地底下傳來的音樂,皇帝問張?zhí)鞄煟@種鬼樂要如何處理,并以此為由逼他做法消滅妖魔,于是張?zhí)鞄煋]劍一指地下,三百六十進士無一生存。而后皇帝怕冤魂作祟,于是將這些進士全部冊封為神。這個神,就是王爺。”

這個故事還有其他版本的變體,譬如時間被換為“秦朝“、 “明末”,皇帝自然也被換為“秦始皇”或者其他,故事的情節(jié)有“地下奏樂被誤殺”、“乘船參加殿試遭到海難”或“不愿降清而自殺”,這其中所浮現(xiàn)的形象總是一批落魄且受到冤屈的知識分子。

另一個流傳甚廣的版本,便是此前蘇老師所提到的“為救人而被毒死”的版本,“這個說法聽得最多是福州,但在不同人的口中,這個角色是不同的。有人說是進士,有人說是官員,還有說是鄉(xiāng)紳,大體故事就是有瘟鬼或者天庭來人要投毒到井里面,于是他守在井口,勸老百姓不要喝井水,老百姓不信,他就喝了井中水,而后被毒死了,從而救了所有人。 ”

第三個版本則是動物神化成的“王爺”,“榕樹化身的就叫榕王爺,青蛇化身的就叫青王爺。”

黃長鋏總結此前兩個版本的故事有一些微妙的共同之處,“一是主角同為知識分子,無論是進士還是鄉(xiāng)紳,另一個共同點則是非正常死亡,也許最開始塑造這個故事的人,就是一個讀書人。”

無論王爺?shù)某鎏幓蛘吲c其相關的傳說是什么,它似乎都將閩地人一種頗為復雜的情緒包含其中,這里面既有敬畏,又有恐懼。黃長鋏在采訪中提到,在閩南民間,凡是出海而死的人都被稱為“好兄弟”,“你留意到這個名字了嗎?我們會認為他是自己人、好兄弟,而非一具恐怖的浮尸,我們得把他救回來。”

古時,任何漁船在出海時遇到“好兄弟”,都會立刻停止作業(yè),用紅布將船頭兩側(cè)的“眼睛”蒙上(閩地習俗:出海的船只容易迷失方向,漁民給船頭畫上“眼睛”,漁船就能在茫茫海上辨清方向),將尸體運送回岸邊,送回特定的寺廟處理。

實際上,閩地一直是中國海洋文化最為濃厚的區(qū)域,同時也是漢化最晚的地區(qū),“自漢唐一代時,福建才真正進入漢文化圈,原本它自成一派,擁有獨立的文化體系。也許正是漢文化里對于瘟疫的恐懼逐漸滲入閩地,再加上本地特有的海洋文明,混合而成了送王船的文化。”

無論借用遠古的神話,還是近代的研究,送王船這個祭典本身從豐富而絢麗的習俗里抓取的,是一個不可捉摸、不斷動態(tài)變化的巨大文化樣本,這其中包含著人們的期冀和恐懼、茫然與希望以及被一切人所熟知卻又在所有人口中變得暗啞的密語。

不管歷史和傳奇如何言說,又或者現(xiàn)今各地送王船祭典聲勢如何浩大,在一切有關送王船相關的記憶里,黃長鋏最深刻的記憶來自年少時父親所講述的,那一場靜默無聲卻蘊含了強烈張力的送王船場景。

關于他父親的回憶是這樣的——那是抗戰(zhàn)剛剛結束四五年,黃長鋏的父親約莫六七歲,彼時村里開始爆發(fā)大規(guī)模瘟疫,一個月甚至會死去二三十號人。

“奶奶帶著我大伯、父親、兩個姑姑四個小孩,一起往山里跑,躲住進山里的寺廟。在山上住了兩個多月以后,瘟疫開始平息了,回村后,他(父親)聽說村里要造一艘王船把瘟神送走。他說,大人瞞著小孩,偷偷摸摸造了一艘紙船。”

“送王船的那天傍晚,他躲在我們老家的老宅里,二樓老房墻壁上還有槍眼,是從前用來打土匪的,他躲在樓上,透過槍眼偷偷看見一群年輕人扛著一艘紙船一路狂奔。”

只有這個場景。

一群年輕人扛著紙船一路狂奔而去。

“之后船如何送去海邊,又如何被燒掉,他沒有看到。那一天,家家戶戶都把門關起來,小孩被責令早早睡下,女人也默守在家中。父親只是從墻壁上的槍眼里,看到一群人抬著紙船飛快、靜悄悄地跑過,他說這是他有關送王船記憶里最深刻的場景。”

目前鏡相欄目除定期發(fā)布的主題征稿活動外,也長期接受投稿。關于稿件,可以是大時代的小人物,有群像意義的個體故事,反映社會現(xiàn)象和社會癥候的非虛構作品等。

投稿郵箱:reflections@thepaper.cn

(投稿請附上姓名和聯(lián)系方式)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司