- +1

當文學如同米飯和啤酒

原創 吉川幸次郎 讀庫

按:“在當今世界,文學逐漸變得跟米飯、啤酒或清酒一樣。啤酒、清酒的需求量年年增加,我覺得對文學的需求量也會像這樣逐年增加的。”1964年5月4日,漢學研究泰斗吉川幸次郎先生,在兵庫縣立神戶高等學校創立六十八周年紀念特別演講中,從文學的定義開始,探討文學所描述的對象及文學在人生中的“用處”,思考文學何以有趣、有益。我們在此分享演講全文,邀請您一道來品嘗吉川先生眼中文學的價值和味道。此外,讀庫陸續出品的吉川幸次郎作品集第二本《中國詩史》已經面世,歡迎加入“中國古典文學閱讀計劃”參與共讀。

文學是什么

各位好,今天在這里首先要向各位表示祝賀。我事先提交的是“文學與人生”這一題目,說起給“文學”下個定義,我這四十多年來一直在做文學研究,也差不多快有半個世紀了,我發現不管是什么事物,對其下定義都是極其困難的。文學也不例外。

在法國,有位叫讓-保羅·薩特的哲學家寫了一本《文學是什么》的書。想要詢問文學的定義而提出“文學是什么”,這一問題所具有的誘惑,讓每個人都想要時不時叩問自己,去尋找答案。然而,在我看來,要完全定義“文學是什么”的確很難。并非只有我有這樣的想法,這屬于接下來要演講的堀正人君的領域——好像他還沒有到,那我就有意地稍微侵入下他的領域。堀君要是在座,發現我的說法有誤,敬請指正。

我就權當沒在座,放心大膽地談談——諸位想必都知道英國有位名為T. S. 艾略特的批評家,他著有《詩的效用與批評的效用》,這本書聲名赫赫,作為本世紀文學評論的代表作,有著舉足輕重的地位。其中艾略特這樣寫道:“詩的用途是什么?What is the poetry for? 這一問題往往誘惑人們向其靠近,卻不能給出完全的回答。是有各種各樣的解答,可至少沒一個能讓我感到滿足。”如此看來,真的很難給文學下定義,這不僅僅是我個人遇到的難題。

然而我們人類,越是遇到這樣的難題,就越是想方設法地找出答案。尤其是我們這些教文學的教師,時不時就會有學生來問:“先生,文學究竟是什么?”我也不能就拿“不知道,我不知道呀”來搪塞他們吧。

說起來,教師跟學者,他們在職責上還是有些不一樣的,最近我對此深有體會。身為學者,可以干脆利落地說“這我不知道”;而身為教師,如果是德高望重的先生,以強烈的意志一口咬定“我不知道”,說不定也能行。而像我這種不太優秀的教師,更多是把真摯跟熱情奉獻給了學者事業,就覺得教師的工作還是挺麻煩的。遇到這種情況,感覺非常難辦。不過怎么說,還是得稍微準備下答案的。這樣當學生問我“文學是什么”的時候,我就能說“我是這么想的”。好像這樣能更好地維護在學生中的威信,這算是身為教師的一種政治策略。

對于學問,我不太喜歡用政治策略,可是身為教師,時不時就會遇上需要稍微耍點兒政治權術的事。學生問的是我自己也不太清楚的事情,反正對方還是孩子——學生們都比我年輕,在我看來,他們確確實實就是孩子——算了算了,我還是盡量講講,讓他們覺得有些收獲吧。這樣做,對這些苦思焦慮的年輕人來講,算得上是體貼的做法了。我當然并不認為自己所說的就是百分百正確。就算是只有百分之五十正確,我把這百分之五十的內容全都告訴他們,也不是壞事。青年學生是下一代人,在這點上,我是極其樸素的進步論者。

人類歸根結底是在不停進步的,在回答“文學是什么”這一問題前,我稍微多談下自己切實思考過并真心信奉的這些內容。人類處在恒常進步的過程中,我教的學生要比我年輕。因此,就整體而言,他們這些人所思考的問題比我們這個年歲的人要更為周到。我們這代人只能找出百分之五十的答案,而說不定他們會給補全。這些人就算眼下滿足于我們所給出的百分之五十的答案,最終也不會滿足于此,而是要去尋找百分之五十五、百分之五十六抑或是百分之六十的答案,他們充分具備這種可能性。這就是我秉持的信念。出于這樣的考慮,近來,我向學生談起自己對文學的定義。

文學作品是生活必需品

“文學是什么?”用最簡單的話來講,“文學是象征性語言”,這是我的最新學說。

再稍微詳細地講,則如下所述。首先,應當指出,文學所描述的最直接的內容,無一不是個別的事象。在當今的世紀,要說最貼近我們生活的文學是什么,那就是小說,是近代小說這一文學形式。在西方,無論是在歐洲還是在美國,跟在日本同樣。另外,當前的中國也同樣如此。

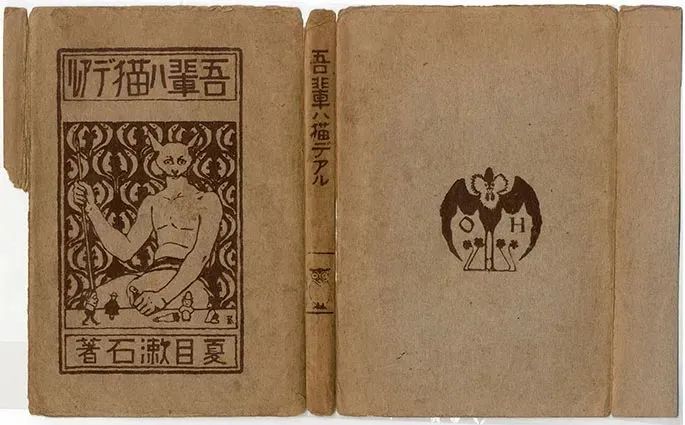

小說中敘述的是什么呢?就是個人的生活,是個別人的生活。也往往存在并不是以人類為對象,而是描敘動物的心理跟行為的小說,漱石先生的《我是貓》就是典型。總而言之,所有小說都是以個別事象為內容的。在我看來,這是文學最根源性特征之一。這跟包括哲學在內所有科學的語言迥然而異。科學的語言從最初就是試圖以普遍形式掌握普遍法則并加以敘述。像社會科學就是廣泛適用于人類群體的普遍法則,自然科學則是自然界的普遍法則,而小說絕非如此。上述內容就是我們在觀察小說之際,最容易覺察到的地方。

夏目漱石先生的《我是貓》初版復刻本。圖片來源:ameba.jp

小說也是最貼近我們當下生活的文學形式。據報社人員講,近來閱讀報紙連載小說的讀者正在逐漸減少。因此編輯中就有人提出意見,說既然刊載小說與否都不會對報紙發行量造成多大的影響,那就不要再繼續支付豐厚的潤筆費來登載小說了。不過,要是我在這里請大家舉手回答是否贊成這一意見,我想在今天這個會場,應該是舉手反對報紙連載小說廢止論的人居多吧。

這是因為文學作品——起碼小說是這樣的——從某種意義上講,是我們生活中的一種必需品。在我看來,晨刊上的連載小說,就像早上起床后刷牙缺不得牙刷、洗臉缺不得香皂,同樣也是不可或缺的。我覺得晨刊上的連載小說,至少也是這種程度的必需品。

然而,像這種只有小說是觸手可及的文學形式的說法,應該會受到非議。“沒那回事,小說這玩意兒,太沒有意思了。我才不讀那種東西呢,我早上起床要刷牙,要洗臉,卻不會看晨刊上的小說。我感興趣的是其他更高雅的文學。不單單是作為一名讀者對此感興趣。自己也親自進行創作,我說的就是俳句跟短歌。我可是作家,才不只是讀者呢!”學生中應該不大有這種人,我相信家長會成員中一定會有這類人。

我們先不討論小說跟短歌俳句哪種是更高雅的文學形式,對俳句或短歌這類文學稍微進行下思考,就會知道,我剛才所說的“文學是一種將個別事象作為其內容進行描述的語言”這一說法,是確鑿無誤的。

現在所提到的兩種文學形式中,短歌是完全傾向于作為抒情詩的一面的。它所描述的感情,依然是擁有這種感情的個人在極其特殊情形下的特殊心境。像是這首:

あひみての のちの心に くらぶれば

むかしはものを おもはざりけり

與君相見后,心蘊無限情。

若與昔時比,今重昔時輕。

看了注釋,就會知道,「あひみて」不是普普通通的面對面,而是跟戀人共度良宵后的情形。「あひみてののちの心にくらぶれば」,這句話是說“跟你如此親昵之后,我才發現跟現在的心情相比,以前我只是對你的美貌思念不已。可是那種思念根本算不上真正的思念”。其意思大致如此。

這首短歌的確給了我某種觸動。話雖如此,我自己是全然不曾有過這種體會的。我今年已是耳順之年,已經走完了人生的大半歲月,卻沒有過這種體會。在座的年輕人自然也不會有,可能后排上年紀的人也沒有吧。當然也不會全然沒有,不過,我想十個人里面也不會有一個。就算是有,也是一百人中能有一個吧。換句話說,這是在極其特殊的場合產生的非常特殊的個別感情。

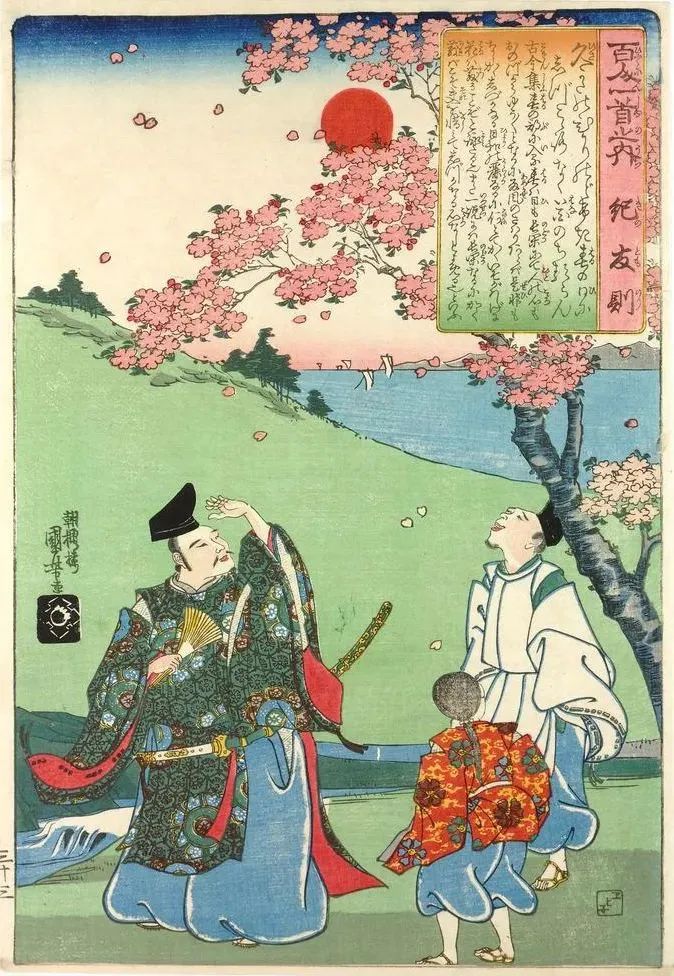

短歌還具有作為自然詩的一面——似乎我列舉的都是上古的和歌,實在抱歉——這里列舉的是紀友則的一首短歌。

ひさかたの 光のどけき

春の日にしづ心なく 花のちるらん

燦燦日光里,融融春意酣。

放心何事亂,簌簌櫻花殘。

春日融融,陽光燦燦,櫻花紛紛墜地,這是我們身邊司空見慣的風景。今年這種落花時節其實就在前不久,當然今年春天雨水挺多的,不過時不時也有短歌中所述的明媚春日。在這樣的春日里櫻花滿地飄落,這是屢見不鮮的景致。

可實際上,就算我們親眼見到了同樣的風景,也不可能會用紀友則這首短歌的形式來看待自然之景。想必那時紀友則正處于某種極為特殊的心理之中,說不定他就是剛跟戀人共度良宵,就是上面說的「あひみてののち」(與君相見后)。正因如此,他才會像這樣捕捉自然之景。在如此閑適的春日,仿佛時光都已經凝固。可是為何只有花兒匆匆墜落?紀友則眼中的這幅自然景色只會出自他那天的個別心理。

紀友則的這首短歌被日本國語教科書廣泛收錄,并且是和歌集《百人一首》中最有名的歌之一,此圖描繪的是紀友則與侍從賞櫻,由歌川國芳所作。圖片來源:大英博物館官網

其次是俳句。將芭蕉尊為俳句之神,我想誰都不會對此有異議吧。就從芭蕉的作品中隨便選一首吧。現在是暮春時分,有一首正好應景。

行く春を近江の人と惜しみけり

春去也,近江弟子同惜春。

這是芭蕉有感于眼前的風景而進行抒情的俳句。那是一個晚春之日,芭蕉身在近江。他所看到的風景,想來是霧靄籠罩在琵琶湖的湖面上,看起來像是在緩緩流動。也可能是霧靄實際上沒有流動,卻讓人覺得它具有要流動的內在意志。這種風景讓人感到時光的流轉,從而結晶為「ゆく春」(春去也)這一詞語。跟剛才那句「ひさかたの光のどけき」(燦燦日光里,融融春意酣)一樣,都是能讓人感受到時光流轉的暮春之景。當這樣的風景,當如此表現春光即將逝去的風景映入眼簾,芭蕉就跟近江人——近江人在這里是專有名詞,當然不清楚指代的是誰,總之是個別人——一起嘆息季節的流轉。

但是,無論哪個時代都有批評家這種特別麻煩的存在。芭蕉有位名叫尚白的友人——我是覺得他好像對文學知之甚少——指出“跟近江人共惜春”完全沒有必然性,丹波人不也行嗎?像「行く春を丹波の人と惜しみけり」(春去也,丹波弟子同惜春)這樣的說法,作為俳句也是完全能夠成立的。他的這種批評在《去來抄》這本書里有記載。

在我看來,要是換成「行く春を丹波の人と惜しみけり」(春去也,丹波弟子同惜春),這首俳句就完全死了。必須得是「行く春を近江の人と惜しみけり」(春去也,近江弟子同惜春)才行。因為所謂文學,這一行為就是要敏銳地把握每一個個體所具有的特殊性質。丹波人這一個體怎樣都融不進這一場景,只要不是近江人這一個體,那就是誰都融不進去。

我將文學定義為象征性語言,上面所講,是我的第一段論證內容。

歷史記錄與文學的相通與不同

下面進入第二段。正如前文所言,文學所描述的直接內容全部都是個別事象。不過,像這種為了描述個別事象,人們使用語言進行記錄的行為中,另外還有一種跟文學極其相似的存在,那就是用來作為事件記錄的歷史語言。

我們身處的這座大廳在國際會館,今天是五月四日。五月四日,在國際會館舉行了神戶高等學校第六十八回創立紀念慶典。邀請了這位跟那位,請他們就這個題目進行講演。這個講話到現在已經進行了三十分鐘,應該還剩下三十分鐘。還得忍受三十分鐘的無聊憋悶。想要逃避這種無聊憋悶的人,就從最邊上打瞌睡的人開始數起,都有誰誰誰與會,一個一個地說出名字。把這些記錄下來,就能做出一份長度極其可觀的記錄。當然,在實際情況中,都是概括性記述聽眾約有幾百人。然而,要是打算制作更詳細的記錄,那就是剛才這種形式。比如說如果這是考試的場合,因為誰跟誰參加了考試,這件事非常重要,那就得點名。這樣一來,就能得到總共有多少個體參加了考試的記錄。因此,我們就可以說,歷史記錄是對個別事物極度敏感的語言。在這點上,歷史記錄跟文學的確非常類似。

這樣的歷史記錄以個別事象為對象,這點跟文學相差無幾。然而歷史記錄跟文學也有不同之處,這說的是它不像文學那樣具有打動人心之處。為何不具備文學那種感動人的地方呢?這是因為歷史記錄這一語言,其目的在于如實地將個別性內容固定下來,也就是將個別事實原封不動地記錄下來,向其他人或是后世之人傳遞信息。

文學是象征性語言

稍微繞回前面的內容。剛才我提到哲學的語言,或是其他各類科學的語言,都不是對個體的描述,而是從最初就致力于描述普遍性法則。雖然它們所揭示的內容各有不同,卻依然是固定化的語言。它們勢必得是對要傳達的法則如實地加以固定并進行傳達的語言。只不過,哲學還有其他各類科學的語言都是將普遍性事象跟廣泛性事象固定下來而加以傳達。與此相反,歷史記錄這一語言是如實記錄個別事象并進行傳達。

然而,文學的語言又有所不同。它是將個別性事象作為直接的內容而進行描述的,卻具有某種意欲,務必要將個別性事象與普遍性事象聯系起來,在對象個體身上體現出來。我不太想輕率地將“普遍性事象”訴諸于口。我想說的是,文學具有暗示作用,暗示的確不僅限于這一個體,而是存在著某種稍微廣泛一些的——我覺得這種場合,有意識地使用“稍微廣泛一些”這種曖昧不清的語言可能要更恰當一些——要稍微廣泛一些抑或是屬于其他更高次元的事象。剛才出現了“暗示”這個詞語,如果將哲學的語言跟歷史的語言當作是明示性的,那么文學的語言就是暗示性的。文學就是這樣的語言,這點我在一開始就講了,意思是說文學是象征性的語言。

因為小說描述的是個人的事象,其實讀者在閱讀時未必會把這些當作人人皆有的事象。就算只是覺得世上居然也會有這種蠢貨,那也夠有意思的了。人類所具有的一個特質就是對不同于自己生活的事物抱有興趣,這可是超有力的——像我這種人就在這方面有著極其濃厚的興趣,自己也在想這算不算愛湊熱鬧的劣根性——就算只有這些,小說也已經算得上挺有意思的了。

然而,要問我們是否只是出于這樣的理由閱讀小說,其實答案并非如此。在閱讀小說的讀者心中涌動著一種情緒,他們想獲得某種暗示,來幫助思考普遍意義上的人類是怎樣的存在。這種情緒未必會體現在意識的表層,卻是持之以恒地在意識的深層海洋里活動。說是普遍意義上的人類,可是占據每個人的意識中心的,當然是自己本身。我們讀小說,讀文學,是將它們作為理解現實中我們每個人自身的生活方式或者是自身的問題。在我看來,文學的意義就在這里。

あひみての のちの心に くらぶれば

むかしはものを おもはざりけり

與君相見后,心蘊無限情。

若與昔時比,今重昔時輕。

這首短歌為什么能打動我們?歌中所描述的經驗,我們大家原則上都不會有的。除了堪堪一小撮人之外,沒人會跟作者擁有同樣的經驗。饒是如此,這首短歌依然能讓我們心潮澎湃,這是何緣故?人類總是有著千差萬別、形形色色的生活方式。想必在讀者心中會有種艷羨的情緒,感慨原來那樣的戀愛生活居然也是某種生活方式。不過,我們對那些能夠過著自由自在戀愛生活的人抱有艷羨情緒,也還是因為我們從那種生活方式中感到了一定的價值。

上文短歌由藤原敦忠所作,繪師為三代豐國(歌川國貞)。圖片來源:大英博物館官網

那么為什么會感到價值呢?說起這個,首先就是人類意志之強悍,可以讓戀愛的熾情燃燒到如斯地步。不過問題是這并不只局限在戀愛上。即便我們面對戀情,沒有讓自己的意志像那般熾熱燃燒,卻渴望在其他方面能夠同樣熱烈燃燒。要是我的話,我想讓意志朝著學問熊熊燃燒。在學問方面,我想面對面交流的對象數不勝數。其中大部分對象,我還未能達到跟他們當面交流的層次。不過,我渴望著什么時候能夠當面交流。當面交流之后內心那種喜悅之情,跟只是將他們放在遙遠彼岸時的感情,絕對是天差地別。我能從這首短歌中得到這樣的啟發。它原本是歌人在跟深愛的女子以某種極其特殊的方式分別之后,在翌日清晨吟唱的短歌,卻能對處于不同情境下的人所抱有的問題給以啟發。換言之,它具備了向更普遍的事象,抑或是向更高次元的事象擴展的能力。

又或者是「行く春を近江の人と惜しみけり」(春去也,近江弟子同惜春)這首俳句,我們并不只是與芭蕉看到此種景色的瞬間涌動的感情產生共情從而被感動,至少不僅僅是因此而受到感動。這短短十七個字,暗示著比芭蕉所挑出的個別事象更為廣闊的、向更高次元擴展的某種事象。我們作為讀者,要對此進行理解與發掘。其實大家都是無意識地在這么做的,所以,這首俳句才能賦予我們感動之情。

文學具有向這種普遍性事象擴展的作用,而同時,其內容是描述個別的事象。這就是我所說的“文學是象征性語言”的含義。在這點上,文學促使我們對人生的生活方式進行思考,至少是就此提出問題,這些問題若是為已解決的狀態,就不能給我們留出思考的余地。人類的這種行為就是文學。我是這么考慮的。

文學對于人生之必需

然而,可能在座諸位就會有人說,“文學要是這種玩意兒的話,那可就全然沒有用了”。事實上,在我的周圍,像是工學部的同僚或者法學部、經濟學部的同僚中,有些人就是這種態度。覺得光靠自己的智慧就能夠充分掌控自己的生活方式,對文學這東西都是挺不屑一顧的。在他們看來,文學所描述的無非都是男女情事,況且還是別人的那檔子事,真是有夠無聊的。還有些人是在喋喋不休地爭論,該不該跟近江人一起惋惜春逝,也有人覺得紫藤花長一點兒還是短一點兒怎么會有人在乎呢。

這里我稍微說點兒閑話,也算是特殊的事例吧。最近在研究者中興起為古代文學作品制作各種索引的工作,像是為《源氏物語》制作索引,又或者是為《枕草子》制作索引,正在全國各地的大學或研究所進行,就跟手工作坊一樣。這項工作的意義深遠,不過我覺得如今科學跟技術如此昌明,若是能夠應用電子計算機的原理,比如說想要檢索“物哀”一詞在《源氏物語》中哪些地方出現,可以在機器上按下這個關鍵詞,電子眼就會代替我把《源氏物語》從頭到尾讀一遍,到了出現“物哀”一詞的地方,就響鈴提醒。我覺得這種機器應該很快就能制作出來。

巖波文庫2022年10月出版的《源氏物語》九冊套裝。圖片來源:亞馬遜官網

因此,我想這些年輕人精力充沛,現在正是用功學習的大好時光。與其將時間用來悶頭制作卡片,還不如將這種作業交給機器比較好。我就去找某位社會科學研究者商量。然后,這位社會科學研究者直言不諱地說:“這種東西,要是你能拿出一億日元,簡簡單單就能做出來。不過,聽你說是打算做《源氏物語》索引,你又在琢磨這些沒丁點兒用處的事物了。”感覺那位學者的看法就是,《源氏物語》對經濟學也起不到什么作用,對自然科學也起不到一點兒作用。那給這種一無是處的玩意兒整索引,又有什么用處?

誠然《源氏物語》對自然科學沒有絲毫用處,所以大家就覺得文學沒什么用。這種看法在我們當今社會中非常盛行。我卻甘冒天下之大不韙,飲水澆田來潤澤我們的研究領域。我的觀點就是文學是人生的必需品。對從事形形色色工作的人而言,文學是必需品。或者說,正是因為人們要從事各種各樣的工作,文學益發顯得重要。我的這種考慮是基于下面所講的幾點理由的。我想談談這些內容,然后就結束演講。

首先,我們在人生道路上,帶著對“人為什么活著”這一問題的思考來經營我們的生活方式,這應該算是更加明智的生活方式。我想誰都不會否認這一點。要是有人說:“不,人生并不是什么了不得的大事。完全用不著考慮那些,只要活得好就足夠了。”其實這也是對人生的生活方式進行的某種思考,他所思考的這種生活方式是不去考慮確定下來某個方向,而是隨波逐流地生活。對此,我也不能統統加以否定,這種思考也是能夠接受的。總而言之,“人生的目的何在”這對我們來說,是以某種形式存在著的普遍性問題。就算有人沒把它當作問題對待,事實上對這一問題也是有所思考的,只是本人沒有意識到這一點罷了。

關于論述怎樣度過人生的書籍,最直截了當地進行探討的就是哲學書籍。哲學書籍對于“人究竟是什么?”“人類的歷史是什么?”“人類的未來會如何?”等等問題開宗明義地——說是這么說,其實是非常艱澀難懂的,大家得稍微耐著勁兒讀下去——進行了非常直觀的敘述。校長先生的專業是倫理學,那個領域的書籍更是如此。所有的書籍都是非常珍貴的讀物,而更為可貴的就是宗教。“你要信這個,你要信這個方向,這樣你就能變得幸福”。當然幸福這個詞語有著各種各樣復雜的含義,總之是有這樣的宗教的。

然而,人類的特征中存在某件至為重要之事,那就是,就人類的本質而言,或是出于先天性因素,或是因為后天性因素,人與人的生活方式是分裂的,是無限地分裂的。

首先,我們彼此的相貌不同。中國有部名為《左氏春秋傳》的古典,它成書于公元前——看來從上古開始,人們相互之間都不會聽對方所說的——其中有個故事就是說有位老者在苦口婆心地教導少者,少者卻全然對此置若罔聞。旁邊就有另一位長者開解他,說那不是理所當然的嗎?正如彼此的相貌不同,人心也各各有別。說的就是所謂人們的心理,每個人都不一樣,這就跟每個人都有著不同的相貌是同樣道理。(編者注:見《左傳·襄公三十一年》:“子產曰:‘人心之不同,如其面焉,吾豈敢謂子面如吾面乎?’”)

誠然如此,日本的那對孿生姐妹花,The Peanuts歌唱組合,雖說兩個人長得一模一樣,但是一個人臉上的黑痣是真的,另一個據說是畫上去的。這對孿生姐妹的心思無疑也各不相同。各自有不同的戀人,過著不同的婚姻生活。就像這樣,人們的心理以及其伴隨的行為都是分裂的。

The Peanuts孿生姐妹歌唱組合。圖片來源:日本放送官網

再從我們周邊開始思考。像我從這所學校畢業,已經過了四十多年的時光。可是跟我一樣從事類似工作的人,卻寥寥無幾。算起來也就是接下來要講演的堀桑還有其他幾位。雖然大家算是同行,但也不是從事完全相同的工作,最多算是非常接近。其他諸位都是從事別的職業,走在別的道路上,打算用別的素材為人類做貢獻。人類的生活方式就是如此,分裂成形形色色、千差萬別的方式。

而另一方面,我們大家既然生而為人,就有著朝同一方向的命運。記得是前年吧,我參加了舊制第三高等學校畢業四十周年紀念同窗會。如今從事不同行業的一群人,無一不是意氣風發地來參加聚會。在圍桌敘話之際,有位同窗是位和尚,準確來說是位高僧。等輪到這位高僧發言,他就說道:“剛才諸君的發言都是慷慨激昂,可惜諸君都沒有留意到一件事情,無論是怎樣的人物,總有一天都會死的。”這番話說得我們興致大減。沒錯,我們每個人都只有有限的人生。這也正是彼此都具有的共同命運。此外,我們也還有著很多共同的方向。或者也可以說,我們彼此有著不同的相貌,這已然是命運了,在“彼此不同”的這一點上成為共同的命運。

誠然,只要是人,我們的人生道路都會朝著同一方向。不過,每個人都有著不同的生活方式,這是重大的事實。而讓我們深刻領悟到這些的,正是文學。它是象征性語言,因此,將其所象征的普遍性事象當成人類普遍的生活方式教給我們。與此同時,它用來象征的素材又是個別事象。因此就會將個別事象的尊貴性或趣味性告訴我們。

世上有形形色色的生活方式,認為無論哪種生活方式都具有一定價值的這種想法,換言之,即為寬容的精神。想要擁有這種寬容的精神,想必只靠哲學書籍是不太夠的,也得讀讀文學書籍才行。如此一來,就能為讀者自身的人生、家人的人生、其所屬群體以及其他共同體的生存方式甚至更廣范圍的社會整體帶來幸福。

我們大家在實際的人生經驗里,不會有“與君相見后,心蘊無限情”這種事。不過,這的確是某種可能會發生的人生情景。這首短歌就是告訴我們在這種情形下當事人的心理。要是再講一些更為極端的事情。像是殺人這種事,在我們彼此的人生經驗中,是全然不會有的。可是,在社會上還是真實存在著的。戰爭也是不應該發動的,然而在過去就是發動了戰爭,對人類而言,這是極其悲慘的事實。我們為了能夠作為更好的人來生活,就有必要清楚地了解,在這種異常經驗的情形之下,人們有著怎樣的心理,會采取怎樣的行動。

這其實就是諸位在下意識考慮的事情。正因如此,報紙的連載小說——先不談它有多高的文學性——依然是有擁躉者的。想必很少會有人舉手贊成廢止論。還有俳句跟短歌,有些人認為這是日本特殊的文學現象,而將其奉為第二藝術。在這點上我的想法稍微有些不一樣。日本這種讓普通市民也能作為創作者廣泛參與的社會形態,要比不這樣搞的社會更加幸福。日本人應該將這種形式視若至寶,我是這么認為的。

不單單是這些方面,實際上,在當今世界,文學逐漸變得跟米飯、啤酒或清酒一樣。啤酒、清酒的需求量年年增加,我覺得對文學的需求量也會像這樣逐年增加的。覺得啤酒味道不錯就去品嘗,覺得清酒味道不錯就去品嘗,同樣也可以覺得文學有意思就去閱讀。在我看來,大家批評有些文學很無趣,其實是指那種缺少膨脹力的文學。它們缺少將作為素材的個體性事象向普遍性事象膨脹的意愿。這種文學,原則上是乏味的,是無趣的。

所以說,就算最開始是覺得文學有意思才開始閱讀的,這也挺好的。要是能夠有意識地去思考為何會覺得有意思,為什么要去閱讀,之后再來閱讀,文學就會變得更加有趣,并且有更多的助益。“有趣,有益”,這不就是我們孩童時代某少年雜志的廣告詞嘛。對那份少年雜志本身我不是非常認可,不過“有趣,有益”這句話,是極其有意思的。我所做的演講,是希望大家能夠多思考下。想講的內容還有一些,因為時間關系,就到這里吧。

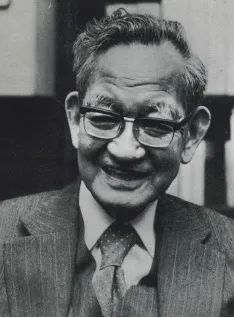

吉川幸次郎(1904-1980),日本著名漢學家,一個以中國為精神故鄉的人。“把中國文化不當作異域文化,而當作自己國家的文化來研究”。著有《中國文學史》《中國詩史》《陶淵明傳》《杜甫私記》《元雜劇研究》等,并有《吉川幸次郎全集》二十七卷傳世。

▲

本文譯者:李靜

京都大學博士,現在京都居住和工作

本文題圖由常籮繪制

原標題:《當文學如同米飯和啤酒》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司