- +1

城市漫步·社群在造|在書法中穿越的知識青年

4月下旬赴崇明漫步,其中一站,去了廢棄多年的躍進農場。

20世紀60年代后,崇明島上建了許多知青農場。高峰時,農場里擠滿了知識青年,一個個農場就像一座座青春的火焰山。今天,這些農場已然落寞,漸成空城。

我們,一群當代的知識青年,心懷好奇,無意中選擇了躍進農場作為“文革”知青的生活樣本,靜靜地瞻仰了這座空城里,那些曾經集聚知識青年的地方,那些寫滿幾代知青喜怒哀樂的地方。

一位詩人歌頌道:“一個大躍進接著一個大躍進,英雄氣概可以覆地翻天。”躍進農場正是建于這樣的英雄年代。1960年9月,第一批知青到此圍墾造田,初名新安沙農場。后來上海市區的知青不斷加入,于1964年11月更名為上海市躍進農場。1960年代末后,躍進農場還曾陸續安置上海市區的知青20310名。

在那個物資匱乏的時代,初來農場的知青,生活愈加貧乏了。他們遠離自己從小熟悉的城市生活環境,遷徙來農村,受命建設農場和接受再教育,開始過集體生活。他們缺吃少用,還不善于打理自己的生活,常常需要家里的物質接濟與精神安撫。他們來的時候,年齡最小的僅十五六歲。他們離開的時候,有的兒女已經成人,自己鬢發斑白。

躍進農場的生活區不大,當年農場的中心建筑,汽車站、影劇院、冷庫,相距咫尺。當年的知青,在這里傾注了他們最多的情感,把人生中最寶貴、最深刻、最豐富、最多的故事,永遠留在了這個地方。

至上世紀70年代末,知青返城潮激蕩了島上所有農場。80年代以后,知青成為過去式,農場成為歷史,知青時代就此結束。

招牌驚艷

參觀知青遺跡的時候,最吸引我的,不是這些建筑的規模和功能,也不是這些熟悉的、屬于那個年代的布置和陳設,而是建筑上面那幾個手寫的字。這些大字向我們傳達了,這個知青農場,曾經是個藏龍臥虎之地。

傳統文化中,最能代表國粹的東西,就是書法。而“文革”時期,一部分年輕人對傳統書法不再敬仰,不再學習繼承。而一些不同程度掌握書法的人,也毫無用武之處。

但這個躍進農場,好像是個世外桃源。呈現在我們眼前的,廢墟中遺存的那幾個榜書大字,讓人看到,書法的一脈香火,在這瀛洲一隅,好似幽蘭一般,靜悄悄地綻放著,余香繚繞。

頗有意味的是當天尋訪的過程,猶如武陵人探訪桃花源一般,饒有戲噱。

當我們踏入躍進農場的一刻,晴空驟暗,旋降暴雨傾盆。一時間,在荒廢的農場,樹木靜立,道路冷寂,空樓肅穆,萬籟俱寂,唯有雨聲,暴烈蕭颯。

于煙雨迷茫之中,我等一干當代知青,好似漁人緣溪行,于荒蕪的屋檐下,躲躲閃閃,走走停停。

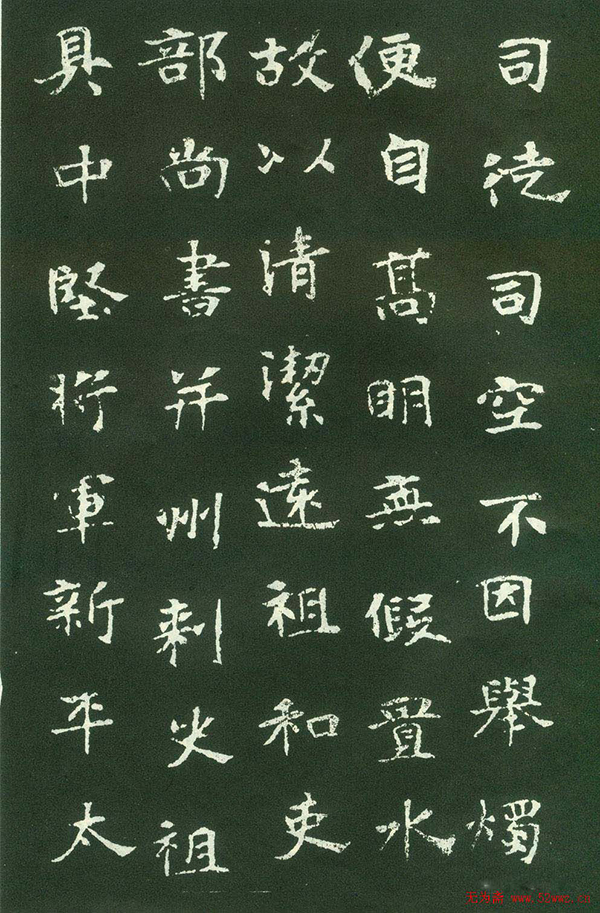

在雨停的間隙,豁然開朗之際,驀然抬頭,迎來一個震撼。只見“躍進汽車站”五個大字,矗立在廢棄汽車站的屋頂。粗一看,車站似一座橫亙的碑,那上面的文字,便是手書的碑額。細觀其字,筆畫質樸,氣象古穆,形態端莊,字跡稍顯稚嫩,似出北魏名碑《張玄墓志》一路。

書體粗分為碑、帖二路。因康有為著書“尊碑抑帖”,世人趨之隨之,碑體于是盛行。抑或碑體字出于石匠琢刻,為兩度創作,被安排在主建筑物之上,更符合當時工人階級領導一切的氛圍。以碑體書寫簡體字,雖有一種道不明的別扭,這種雋秀為骨、粗獷為體的書風,也能恰如其分地表現那個轟轟烈烈的時代。

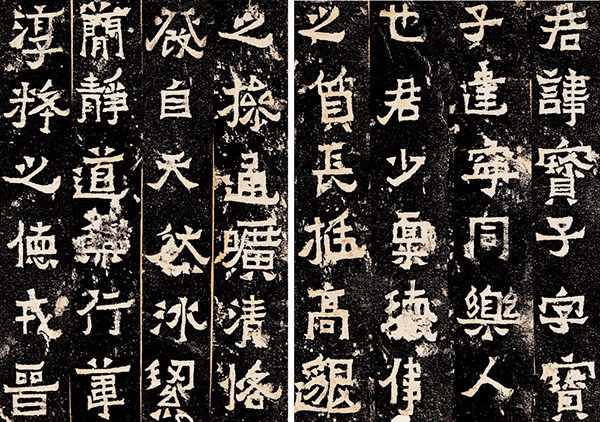

雨過天晴,驚喜依舊。在移步觀瞻影劇院遺址時,看到了期待中高聳在屋頂的那排字。這一次,字體換了,“躍進影劇院”五字換成了內斂而具書卷氣的行草書。品讀之下,贊嘆書者浸淫帖學,結體中宮內斂,用筆靈動俊逸,書寫捷緩有度。竊以為,書寫者應是位人書俱老的學者,具有深厚的傳統文化造詣。更大的驚喜是,這五個字,用的是繁體字,沒有了用傳統書法書寫簡體字的別扭感。這一情況或許可以解釋為,影劇院的建造時間晚于汽車站,接近文革后期。

日常習帖是傳統讀書人的必修課程,具有廣泛久遠的傳承基礎。帖學崇二王為至尊,但凡學帖之人,若能學得二王皮毛,便可獨步當朝書壇,是古代讀書人追求的終極目標。千百年來,于二王一路的發揚光大,名家輩出,名篇爭勝,姿態各異。然明清以后,朝廷對館閣體的推崇,使得帖學一路,漸趨妍麗萎靡,催生了“尊碑抑帖”論的異軍突起。

驅步冷庫,再觀“躍進冷庫”四字,亦用繁體書寫,雖已殘缺一字,而濃郁的翰墨氣息,依然撲人臉面,魅人心魄。觀其書體,厚拙雄強,用筆方峻,結體古逸,筆力勁健,兼具隸楷,似出《爨寶子碑》一路。

仰觀上述三處農場中心建筑上的書法字體,兩碑一帖,讓人感受到,興起于清末的碑帖爭勝,在文革時期,在這個知青農場,也還在延續。面前這些星星點點的傳統文化痕跡,不由得讓我感嘆,一百多年前,那位探求變法,引爆碑帖爭論的清末知識青年,他的學養、見識和能量,無愧為“覺悟的先知”。

碑帖之爭

1888年,時年30歲的康有為赴京參加順天鄉試,借機上書光緒帝請求變法,受阻未達。他在《汗漫舫詩集》里記述“上書不達,謠讒高漲”,“以金石碑版自娛,著《廣藝舟雙楫》成”。康有為以一己之力變法,宣告失敗后,便把他的變法思想和精力,轉向書法,把政治變法轉化成為書法變法,為他的后期變法,進行了一番小規模實驗。

當時,《廣藝舟雙楫》引發了朝野對“碑”“帖”之間孰高孰優的持久而廣泛的爭論。表面上,這僅是一場針對書法該不該變法的爭論。而根本上,這是一場非主流文化符號挑戰主流文化符號的文化變法。

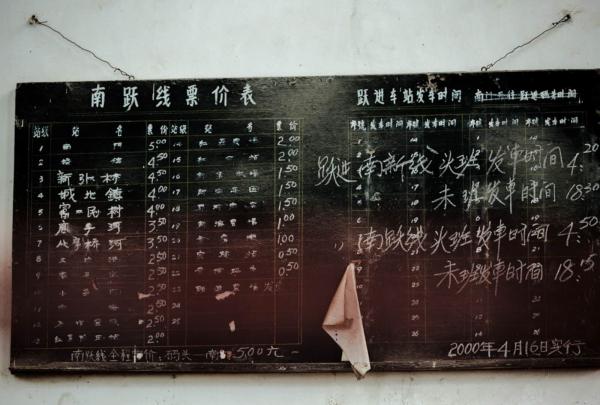

廢棄的躍進汽車站內,時刻表一如以往。一介 圖

這樣的文化變法,或許也是康有為心中凝聚的整個變法思想的一部分。《廣藝舟雙楫》1891年刻印,至1898年8月前,七年共印刷了十八次。它可能創造了那個年代單本著作印刷出版的最高紀錄,也成為清末乃至民初知識青年們必讀的暢銷書。

此書的持續熱銷,連同其迅速而廣泛的傳播,無疑極大地提高了康有為的知名度,也提高了康有為變法理念的影響力。為其后續“公車上書”與“戊戌變法”,培養了一批忠實的追隨者。

回顧這段歷史,許多書籍都記載了《廣藝舟雙楫》不僅在當時的朝野激起了千層浪,其影響更遠及后世與鄰國。

有意思的是,康有為第一次上書清帝時,還是一位年齡稍長一點的知識青年。按文革時農場里的說法,是個老知青。按今天社會上的說法,是位資深知青。

而在躍進農場建造這些建筑時,還沒有電腦,也沒有電腦字體。書法作為一門技藝,還有生存的空間。那些能寫得一手好字的人,還有被“使用”的價值。

而當今天,電腦字體統領了一切傳播媒介,傳統書法的實用性空間基本蕩然無存。或悲或喜,無以言表。

當我仰望這些書法文字時,心里不斷揣測,書寫這些大字的人,是躍進農場中的某個青年才俊,還是農場請來的高人,亦或是拼湊借用了某位名人的字?無論如何,在電腦文字出現以前,傳統書法在日常生活工作中,是具有一席之地的。

此番農場之行,見識到這些知青時代的書法遺存,心中涌起的是驚喜與欣喜。筆者不是書法專家,讀書也極少,只是十分喜愛傳統書法,借此機會,把這段意外的經歷,寫出來與大家分享。所述見解,也只是一己愚見。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司