- +1

文匯講堂|劉斌:5000年前,良渚古城內外的愜意江南生活

12月24日下午,由澎湃新聞網做媒體特別支持的文匯講堂第159-3期聚焦距今5000年的中華大地早期文明。浙江大學藝術與考古博物館館長、良渚古城發現者、發掘主持劉斌,中國人大歷史學院考古文博系教授、長江學者、南佐遺址發掘主持韓建業,中國社科院考古研究所研究員、牛河梁遺址發掘主持賈笑冰,分別從良渚、南佐、牛河梁講述了5000年前后的文明,與主持人就共性問題互動,回答了吳昊天等聽友的14個問題,結束后以微信方式回答了9個問題。

現刊發整理稿,3篇主講、2篇互動。以饗讀者和聽友。

劉斌主講良渚古城如數家珍

距今1萬年左右,世界上許多地區開始進入定居、農業和制作陶器的新石器時代。距今5000年左右,一些地區開始進入國家文明階段,熟知的有古埃及、蘇美爾、哈拉帕等。我們常說中華五千年文明,但我們的史書記載是從夏代大禹治水開始算起,距今只有4100年左右;從考古發現的金屬、文字來算,商代殷墟遺址距今約有3500年左右。那么,中國的5000年是什么樣子的呢?

良渚古城申遺成功:中華5000年文明得到世界公認

長期以來,西方學術界認為,中國新石器時代是一個原始社會的概念。2019年7月6日,良渚古城申遺成功,標志著中華5000年文明得到世界公認。它證明中國乃至東亞地區,國家產生的歷史與古埃及以及西亞地區同步,并且古代中國有著不同于其他文明的獨特之處;它也證明了世界文明起源是多樣性的,發展道路也是多樣性的,在申遺大會上,聯合國教科文組織的成員們熱烈感謝中國為世界提供了如此優秀的代表東亞地區的案例。良渚申遺為人類早期文明的世界遺產提供了一個新的標準。

良渚國家考古遺址公園見證著長江下游5000年中華文明 來自網絡

當然距今約5000年左右,中國的許多地方都有著發達燦爛的考古學文化,良渚只能代表長江下游的一個早期文明,長江中上游、黃河流域以及遼河流域等在這一時期都很發達。

良渚文明七大特點

良渚文明有哪些特點呢?

第一,良渚文明以種植水稻、養豬等農業作為文明的支撐。一些文章中常常會用“飯稻羹魚”來形容江南。事實上,從考古發現來看,良渚是飯稻羹肉、飯稻羹豬。良渚遺址出土的動物骨頭有幾十種,其中80%是豬骨,且大部分都是家養豬,說明養豬業在當時非常發達,是當時主要的肉食來源。

第二,良渚文明擁有發達的陶器、石器和漆木器。

第三,良渚文明奉行以玉器標識權力與信仰的禮儀等級制度。

良渚和凌家灘、紅山被公認為史前三大玉文化中心,左邊為良渚玉琮、凌家灘玉龜,右為紅山龍。 來自網絡

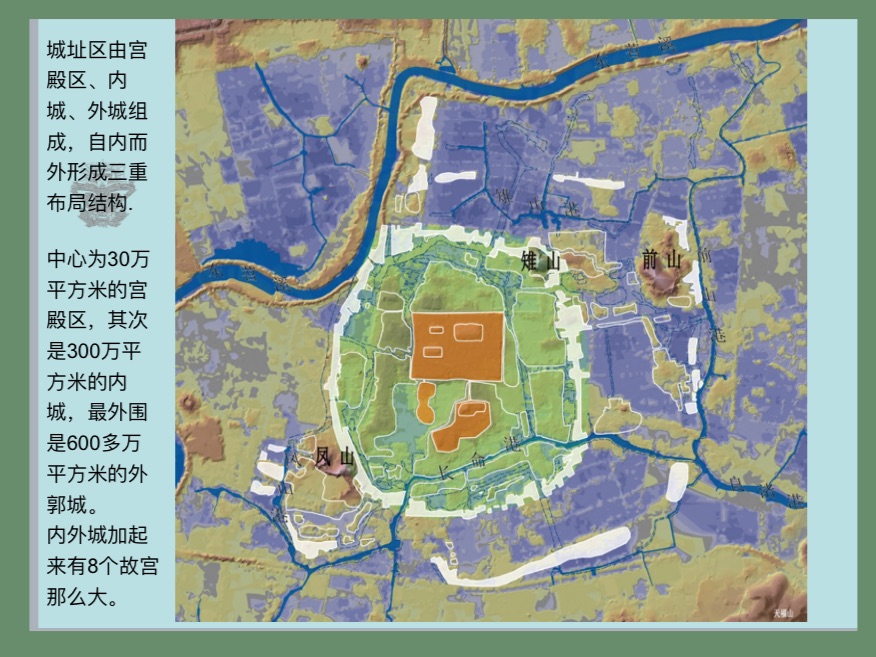

第四,城市的選址與規劃是良渚文明的一大城市特色。具體來說,就是以山為郭,以中為尊,形成宮殿區、內城、外城的三環結構。這種城市規劃一直延用至今。

第五,良渚文明中的土木高臺建筑體現了中國建筑特點。人工高土臺上的貴族墓地,也是良渚文明的特點。

第六,良渚文明代表長江下游江南水鄉,臨水而居、水陸交通的江南模式,是良渚文明的特點。

第七,良渚文明具有穩定安寧的血緣家族社會結構,這在中國許多地區都是如此。早期的一個考古學文化往往歷經上千年才形成,血緣家族式的社會結構是一個非常穩定且美好的社會。

下面詳細解讀:

良渚古城:選址理念、內外城、輝煌的宮殿

良渚文化核心區主要分布在長江下游地區,以太湖流域為中心。總體上看,當時的社會分布比較均衡,當然也有一些核心的中心聚落,良渚古城則是它的都城。從地圖上看,長江三角洲地區比尼羅河三角洲還要大上一倍。可想而知,中國5000年的良渚文明所統轄的范圍,實際上比尼羅河三角洲還要大。這也反映出以良渚文明的發達程度。

建城選址理念:“擇天下之中而立國,擇國之中而立宮”

良渚古城選址在大雄山和大遮山中間

良渚古城的設計追求以山為郭、天地之中的理念。

良渚古城所在之處就是杭州所在的C形盆地。盆地北邊是良渚古城以及良渚遺址群所在地區。北邊的中間地區橫臥一組山脈,大雄山和北面的大遮山中間東苕溪從西南向東北蜿蜒流過。

若以良渚古城宮殿區為原點,半徑三公里畫一個圓,就是良渚古城的王城范圍。當年為何要在這樣一片沼澤上選址?《呂氏春秋》中有“擇天下之中而立國,擇國之中而立宮”的建國立都的理念,良渚建城也有這樣的理念。

2007年發現時曾引起轟動:城墻傍勢而建,內城達300萬平方米

良渚古城分為內城與外城。內城中心的宮殿區,東西約有630米,南北約有450米,人工堆砌的土臺高度約為12-16米。內城墻用2個自然小山作為東北角和西南角兩個對角。2007年發現內城,南北1900米,東西1700米,面積約300萬平方米,約有4個故宮那么大。2010年,又確立了外郭城面積有630萬平方米,約有8個故宮這么大。

良渚古城分宮殿區(黃色部分)、內城和外城

2007年發現古城時,對古城四面同時進行了解剖。只有證明它堆筑的年代和共存性時,才能確定它是一個城。解剖后發現,四面城墻的堆筑方法是一致的,疊壓城墻邊緣的文化堆積都處于同時期,所以宣布它確實是一個城,這一結論在當時引起了巨大的轟動。過去,考古界從未想象過5000年前的城市居然可以達到300萬平方米。

2008至2009年,我們進行了詳細的勘探,發現城墻不是一條筆直的線條,而是隨著地勢存在曲折蜿蜒。在四面城墻分別都發現了2個水城門,共有8個。南面有一個陸地的城門。其中,北城墻保存得最好,至今還有4米多高。建造城墻的石頭是從山上搬運來的,堆砌城墻的土也取自山坡。城內外河網密布。

城內外有反山、瑤山、匯觀山等多座貴族墓地和祭壇

良渚古城發現之后,經過十多年的持續發掘,目前對城內的功能已經有了非常清楚的了解。城內中心的莫角山是宮殿區,宮殿區南面的高地叫作池中寺。

宮殿區的西面則是反山、姜家山這些貴族墓地,這是一個非常規范、有序的布局,因為西面和東面是一種生死概念。反山位于城西北角,1986年首次發現良渚貴族墓地,共清理了9座良渚早期墓葬和2座良渚晚期墓葬。作為一個考古人,我很榮幸參加了當時的發掘工作,親手發掘出了12號墓等墓葬。

古城內有莫角山宮殿區、池中寺高地,反山、姜家山、桑樹頭都有貴族墓葬,鐘家港是古河道

1987年,由于反山的發掘,引發了盜墓。距離反山大約5公里直線距離的瑤山,發現了同樣的貴族墓地。同時發現山頂上人工修建的回字形結構的土臺,當時推測應該是用于祭祀,故起名叫祭壇。1991年,在反山西面兩公里的位置又發現了匯觀山祭壇和4座大墓,這兩座祭壇的結構完全一樣,尺寸也相近。

姜家山是2016年至2017年新發現的與反山同時期的貴族墓地。桑樹頭早前出土過玉器,推測也會有良渚的墓葬。

莫角山宮殿區東面,有一條南北向叫鐘家港的古河道,經過三年時間的發掘,發現這是良渚時期的一個古河道,里邊出土了大量的生活用品,通過它可以對當時城內生活產生一定的認識。

宮殿區:莫角山土臺高達12米,其上再堆三個小高臺

在加高的莫角山平臺上找到35座房基(黃色部分)

在良渚古城申遺前,我們對宮殿區主要的莫角山土臺進行了鉆探與發掘。在這個平臺上找到了總共35座房基。當時的建筑過程是在一個大型的土臺上加臺,先堆一個30萬平米的高臺,長約630米、寬約450米、高約12米。之后,在這個高臺上又堆了3個小高臺,叫大莫角山、小莫角山和烏龜山。在大莫角山上發現了7座房子,在小莫角山上發現了3座房子,這3座小高臺相對高度約4至5米。小高臺之間有個沙土廣場,是當時的活動場所,是用一層沙子一層泥夯筑起來的。

宮殿區三面都找到了可以抵達邊緣的古河道以及碼頭的遺址。在東面古河道旁挖掘鐘家港時發現,河道邊底下留有當年沒有使用完的木頭,包括已經加工好的14米長的木頭,以及未加工的17米長的木頭。由此可見,當年的宮殿應當是一個比較輝煌的建筑。

良渚玉器:標識身份、權力,并祭神

良渚文明特點之一,是以玉來標識身份、祭神,玉代表權利和信仰。

良渚文化1936年發現,1959年被命名,1973年第一次在江蘇吳縣草鞋山遺址發現了良渚隨葬玉器大墓,其中有玉琮、玉璧,原來《周禮》中記載的琮、璧是良渚人所發明。特別是1982年在江蘇常州寺墩發掘的3號墓,出土了33件玉琮,是目前為止良渚晚期最大的一個良渚貴族墓葬。

1982年,寺墩3號墓出土了33件玉琮,為出土玉琮最多的墓

良渚玉器的種類非常多,下面選幾種加以解讀。

神徽:人獸合體神,頭戴冠狀飾以表是神的代言人

第一種是代表良渚神徽羽冠的冠狀飾。最初發現良渚玉琮之后,考古界一直把良渚琮的紋飾稱為獸面紋,認為它是與饕餮類似的一種紋飾。1986年,在反山12號墓玉琮王上和玉鉞王上首次發現了完整的神徽。它是頭戴羽冠人的形象,下面是一個鳥的爪子,中間是一個獸面,它表示人和動物合體造的神。這樣的造神形象與《山海經》里的造神相同,比如伏羲女媧就是人面蛇身。

玉器造型是為表現神徽,預示自己是神的代言人

良渚所有貴族墓葬里每一個首領不論大小都要戴一個玉冠狀飾,用玉做的仿羽冠的樣子。在浙江海鹽周家浜遺址出土的冠狀飾,下部的梳子并未腐爛,所以才知道是戴在頭上的。巫師和首領要把自己打扮成神像的樣子,所以用當年最高級的材料玉,雕刻一個在外形上像神徽的羽冠的樣子戴在自己頭上。這就表示自己是神的代言人。這是良渚玉很重要的特點。

權杖:貴族男性隨葬武器石鉞,玉鉞代表王權和君權

第二種非常重要的禮器就是玉鉞權杖,權杖代表著王權和君權。在良渚許多墓葬里都隨葬非常多的石鉞,它是用來打仗的戰斧。在良渚貴族墓葬里,反山、瑤山的貴族墓葬的男性都會隨葬玉鉞,玉鉞除了作為武器和君權之外也是一個王權的權杖。權杖大約70公分長,上端鑲了一個小船一樣的裝飾。早期有學者稱之為“艦形飾”,因為它像一艘小軍艦模型。其實它是象征神徽的羽冠的一個裝飾。小船一樣的造型,象征著縱向觀看是對折起來的神像帽子,把神像帽子裝在一個象征王權的權杖上面,喻示王權神授。

甲骨文的鉞字的象形字被假借為“王”字

鉞把的上端和下端都有一個裝飾,整個畫下來就是甲骨文“鉞”字的象形字,后來被假借為“王”字,這是王字的起源。當年林沄先生有一篇文章叫《說王》,專門論述了“王”字起源于鉞。《史記》里提到,周武王伐商時,“左杖黃鉞,右秉白旄。”王出場的時候,都會拿著鉞,所以造“王”字的時候,便選了鉞作為王形象的象征,可見這是一個非常高級的設計。

玉琮:巫師法器,神徽不斷立體化簡化從圓到方

第三種最有代表性的法器就是玉琮。玉琮是巫師的法器,是一個神徽的載體。因為反山12號墓出土的玉琮王,我們知道了它的設計理念。這件玉琮王四面豎槽里各刻了上下兩個神徽,對應四節的玉琮,第一節帶平行線的相當于神徽的帽子,第二節相當于獸面部分。原來它是一個做成四面式的刻了神徽的柱子。早期可能借鑒了手鐲,把它四面雕上神徽。

玉琮的四角和分節的形成是對神徽多層浮雕和立體方式表現的結果

在發展過程中,不斷將它做得立體化,于是就把鼻子部分加高,變成了一個外方內圓的方形。鼻線逐漸加高,紋飾逐漸簡化,到了良渚文化的晚期就已經分不清哪個是獸面,哪個是人的帽子部分。每一節都是一個完整的、簡化的神臉形態。之后繼續簡化,良渚以后就變成沒有紋飾的玉琮了。經過一千年的發展,大趨勢是從圓到方的發展邏輯、發展理念。

玉璧:在良渚晚期成為“禮天”祭器,上有符號

玉璧在良渚晚期成為禮天之器

良渚文化還有一種比較大的禮器就是玉璧。在瑤山這樣重要的墓地里并沒有玉璧,說明早期可有可無,后來越來越重要了,成為祭神的一種主要材料。良渚文化晚期有些玉璧上會刻上祭神的符號,《禮記》將它納入六瑞系統,“以玉做六器,以禮天地四方,以蒼璧禮天,以黃琮禮地”。禮天禮地的這兩種重要的玉禮器,都是良渚人發明的,可見良渚文化對于中華文明貢獻極大。

良渚古城生活:食、住、行、水利

良渚城的古人是如何生活的?從稻作、器物、水利系統等可加以推測和解讀。

宮殿區南側有1萬平米糧倉

良渚宮殿區南面的池中寺,我們發現了1萬平米左右的糧倉。推測當年在失火后又新加蓋了土。根據鉆探統計,以千粒重來測算的話,該地被燒毀的稻米約有20萬公斤,考古界判斷它是當時城市的糧食儲備倉。它的稻米從何而來?2010年在距離良渚古城東面大約20公里的余杭茅山遺址(現改為臨平區),發現了50000多平方米大型稻田區。

池中寺發現炭化稻米(黑色),古城內有生活用蓄水池(深藍色)

從耕地工具也可看出水稻種植業非常發達。良渚出土有石犁、石鐮等農業工具。另外良渚有種非常有特色的石器叫有段石錛和耘田器。

在池中寺糧倉的東面發現了一個城市內部的蓄水池。因為它里面沒有生活垃圾,而其他所有的古河道里都有生活垃圾,所以它應該是當年宮殿區人的生活用水。

30公里古河道:發現垂直河岸、豐富植物、精美漆器

良渚古城城內發現的古河道鐘家港加起來大約30公里長,有8個水城門,只有南邊一個是陸地城門。經過幾年的發掘,在鐘家港古河道里,發現當年良渚人制作的護岸所用的木頭粗細和間距都是一樣的,這是一個非常標準化的工程。

2010年,在位于外郭城和內城中間的美人地遺址,發現良渚時期的河岸是木頭做的,發掘時保留的高度還有1.7米。做法類似現在修鐵路,在底下先鋪枕木,上面架一根大木板,再立木頭。垂直的河岸類似于今天的江南水鄉, 因當時木頭易得好加工,所以做成了木頭河岸。那些臨河而居的房子也是這樣構建的,可以推想當年愜意的江南生活。

當年護岸所用木頭粗細和間距都一樣

河道里出土了許多有機物質,彌補了早年墓葬無法保存有機質物品的憾缺。除了知道良渚人吃水稻,在河道里還發現了許多不同種類的植物,例如桃子、甜瓜、柿子、芡實、菱角、李子等水果。

同時河道里還發掘了很多工匠留下來的器物。比如精美的漆器,真的令人難以想象,如此精美的花紋怎么會是良渚文化時期的呢?漆的觚形杯,非常像二里頭時期的銅觚,應該是貴族酒器類的物品,這在貴族墓葬里也有發現。當年在良渚人的貴族生活里,漆器上還會鑲嵌玉器,這體現了貴族們非常精致的生活方式。

精美的漆器上鑲嵌著玉器,發達的黑陶(中、右)

良渚時期的陶器也很發達。泥質陶大部分是黑陶,也有少數紅陶或者彩陶。良渚墓葬隨葬的陶器大多數是粗糙的明器,但上海福泉山貴族墓葬中就出土了比較高級、非常精致的陶器。

水利系統:十數條高低水壩將中國水利史前推1000年

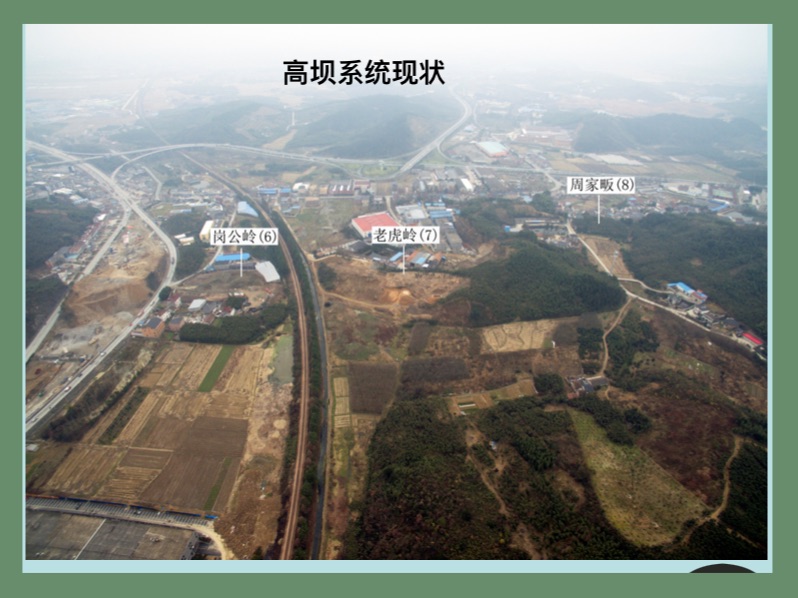

作為一種文明來說,良渚古城擁有非常發達的水利系統。良渚古城的西北面已發現了11條水壩,這幾年又有新發現。距離良渚古城西北8公里,在2009年的崗公嶺取土現場,發現了水壩。2010年經過碳-14測年,確認該水壩距今約4900-5100年。2010年又調查發現了附近的老虎嶺、周家畈等其他6條高壩系統。

良渚的高壩系統現狀圖,體現了發達的水利系統

2011年,我們利用當年的科羅娜衛星圖發現了低壩,這些低壩與1999年發現的5公里長的塘山長堤(山前長堤)連在一起,組成了一個完整的水利系統,形成了一個超大型水庫或一片湖水,庫區面積大約14平方公里。通過塘山長堤連接到良渚古城的北面。

2015年,我們選擇老虎嶺高壩和鯉魚山低壩進行了解剖。我們對11條水壩均做了碳-14測年,都是在距今5000年左右。良渚水利系統比有史書記載的大禹治水早了一千多年。

良渚古城外圍水利系統和整個古城大的土石方約有1000多萬立方米,這是一個超大型工程,要組織這樣大規模的工程,可以推測其背后的社會組織,應該已經是國家形態。

良渚的玉琮變體在龍山時代傳至全國各地,上圖中左上為廣富林、右上為陶寺、左下為延安盧山峁、右下為廣東石峽文化;下圖中顯示直接影響了商代玉器

良渚文化之后,在距今4300年左右,長江下游發展為廣富林文化和錢山漾文化,在廣富林遺址發現的玉琮就是簡化后的樣式。在此后的龍山時代,良渚玉琮向北擴至陜北、甘肅、青海,向南達廣東石峽文化。比如,山東五蓮丹土遺址、山西陶寺遺址、陜西延安盧山峁遺址、榆林神木石峁遺址出土的玉琮都與良渚玉琮有關。良渚玉器對后世中華文明的影響非常深遠,在殷墟婦好墓、成都金沙遺址、四川三星堆遺址等,都發現了良渚式的玉琮。

因此,通過良渚古城,我們可以看到距今五千年長江下游地區高度發達的文明;通過其玉器的流變傳播,可以看到中華文明多元一體的形成過程。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司