- +1

設計泰斗陳漢民辭世:作品從銀行logo到香港回歸

澎湃新聞獲悉,2022年12月29日,中國平面設計泰斗、清華大學美術學院教授陳漢民先生因病醫治無效在北京逝世,享年91歲。

從國家貨幣、銀行logo、國家勛章、香港回歸,到交通標識,再到文化、體育,陳漢民的作品遍布生活的角角落落。他設計的作品幾乎見證了中國發展的每一個重要階段。陳漢民多年前在接受《澎湃新聞·藝術評論》采訪時解析了他對標志設計的八字方針:“易解,新穎,美感,適用,我堅持要求在設計標志的時候,以這八個字為原則,來衡量這個標志是好的還是不好的。不好的,肯定是不懂、不認、不好用、不好看。”

陳漢民先生是國際平面設計大師,工藝美術家,教育家,清華大學美術學院教授,美術家協會平面設計委員會主任,2008年奧運會會徽設計評委會主席。

從銀行logo到交通標志,陳漢民的標志設計早已進入日常生活的方方面面。他設計的作品幾乎見證了中國發展的每一個重要階段。

1931年陳漢民在上海出生,1953年在中央美術學院美術系學習并攻讀研究生。1959年擔任國慶十周年游行總指揮部美術設計。1976年參加毛澤東水晶棺設計。2008年擔任北京奧運會會徽、火炬、獎牌、競賽圖標評委。他的設計涵蓋了標志、招貼、徽章等領域,是中國現代設計史的見證人與參與者之一。榮獲中國平面設計終身成就獎,光華龍騰獎設計貢獻金獎,文化藝術事業突出貢獻獎。

陳漢民相關圖書

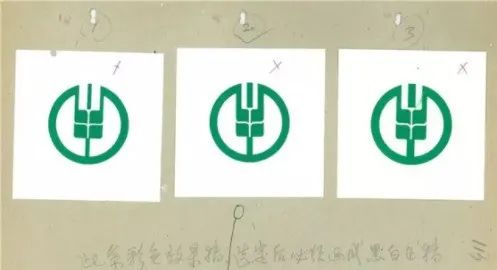

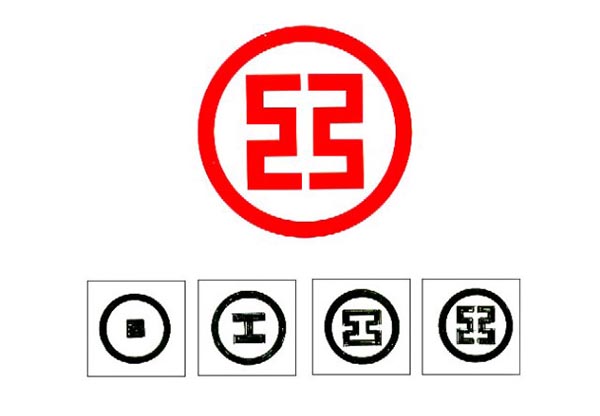

陳漢民設計的農業銀行logo

陳漢民先生為中國設計的發展做出重要的貢獻,從建國到今天,時間跨度半個多世紀,他創作了許多經典的標志設計作品,同時在教學方面也培育了一代又一代優秀的設計人才。主要作品有中國人民銀行,中國工商銀行,中國農業銀行,中國愛樂樂團,香港九七回歸標志等。

陳漢民設計的作品有很多,每一件都必須達到他的八字箴言:“好看,好記,好用,好懂。”主題必須象征鮮明、要具有中國風、民族情、國際觀。而這一堅持就是一輩子。

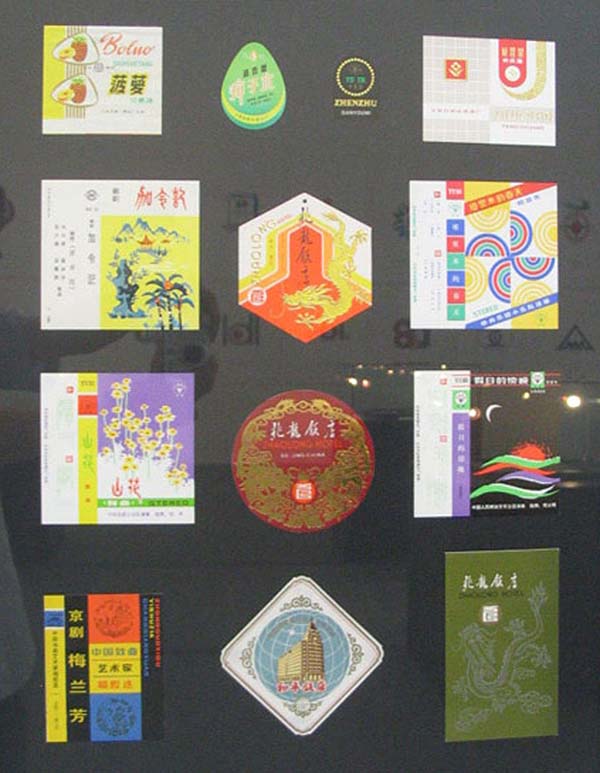

陳漢民設計的logo

陳漢民設計的交通標識

陳漢民設計作品

從國家到民生、從文化到體育,陳漢民的作品遍布生活的角角落落。而除了銀行、國慶活動標志以及體育標志外,幾乎每天看到的道路交通標志、國標安全標志也是他設計的。

1985年,中國人民銀行發行司委托陳漢民先生設計一套新版流通硬幣,并要求新幣除了“國徽和文字”要素外,要融入花卉圖案。一元幣用牡丹,五角幣用梅花,一角幣用菊花。陳漢民意識到,一國貨幣最能體現出發行國的科學技術水平、工藝制作水平和文化價值觀取向,一定認真對待,精益求精。他幾次去造幣廠參觀請教,回來后仔細構圖,在元素既定的情況下,做到大小有序,主次分明。最終形成了這套經典人民幣硬幣,至今我們仍能在市面流通中一睹其設計風采。

陳漢民設計作品

陳漢民設計作品

國家頒發的勛章是對各領域有突出貢獻者的最高褒獎,很多領域的國家勛章均出自陳漢民大師之手。1978年設計中國農業獎章,1980年設計全國五一勞動獎章、中華人民共和國公安部功勛勛章,1982年設計國家體育運動獎章,1985年設計中華人民共和國司法部功勛勛章,1987年設計中華人民共和國安全部功勛勛章,1988年設計工程兵榮譽勛章。

1959年,陳漢民先生參與了建國10周年國慶群眾游行隊伍總指揮部的工作,擔任美工,負責設計橫幅標語、彩車,畫游行隊伍示意圖。1976年毛主席逝世,中央于10月8日作出了《關于建立偉大的領袖和導師毛澤東主席紀念堂的決定》,“在紀念堂建成以后,即將安放毛澤東主席遺體的水晶棺移入堂內,讓廣大人民群眾瞻仰遺容。”組織上安排陳漢民先生參與毛主席水晶棺的設計工作。

陳漢民接受《澎湃新聞藝術評論》采訪時談標志設計與教學

延伸閱讀

名家對話|香港回歸標志設計者陳漢民:設計先做加法再做減法

清華大學美術學院教授、上海美術學院顧問教授陳漢民在接受《澎湃新聞·藝術評論》采訪時神采飛揚,甚至時不時加入一點戲劇沖突,讓氣氛歡快,然而在次日上海美院“上美講堂”活動當日,陳漢民先生因為身體原因由夫人代為出席,現場視頻播放了前一日的采訪片段,“澎湃新聞·藝術評論”(www.kxwhcb.com)特呈現采訪實錄。

教學小天地、大作為的標志設計

澎湃新聞:您設計過許多著名的標志,比如1997年香港回歸、中國工商銀行等,并就此提出標志設計的八字方針:“易解,新穎,美感,適用”,能否談談如何理解這八字方針?

陳漢民:標志近20年來蠻火的,因為經濟發展、企業觀念的變化,都要靠標志。標志是文字和圖形結合的產物。天地很小,但作為很大,設計要先做加法,再做減法。

它也有諸多限制。所謂限制,就是設計原則。也就是“易解,新穎,美感,適用”的八字原則。用通俗的語言來講,就是:好懂、好記、好看、好用。

“好懂”是標志設計最基本的要求;“好記”是形象特別,要很有特點;“好看”是形式法則的問題,圖案的形式法則:空間、比例、虛實、剛柔、結構,互相呼應,它符合美的法則,就好看;“好用”好懂呢,卻往往被人忽視。大的標志有幾百米那么大,小的有紀念章那么小。大而不空,小而不擠,這是好標志的特點。比如工商銀行,大的在墻上、屋頂上掛著,小的像一個紀念章,它有一個制約。我堅持要求在設計標志的時候,以這八個字為原則,來衡量這個標志是好的還是不好的。不好的,肯定是不懂、不認、不好用、不好看。

陳漢民設計作品

澎湃新聞:7月1日是香港回歸20周年,20年香港回歸的標志是您設計的,能否回憶一下設計的始末?

陳漢民:的確,香港回歸的標志是我設計的,我對這次設計記憶猶新。這個任務給了中央工藝美術學院(現清華美院),下達到我們裝潢系,我也參與設計了,后來我中標了,我很高興。

回顧這個標志的產生,有一個過程。我一面自己設計,一面也布置給同學們設計。一開始同學們并不理解香港回歸的本質意義——這是一個重大的事件,重大的政治事件。但英國人侵占了香港幾百年,現在我們國力加強了,有這個能力收回香港。標志要表達香港是回歸祖國懷抱后,明天要更美好;且香港和中央政府的關系也要明確。所以設計標志,一定要把握內容。我設計了“97”兩字,“盼97想97念97祝97”,“97”在當時是特別響亮,我就用了“97”兩個字。9是紅的,代表中央政府,代表社會主義國家,代表香港的紫荊花糅進了中央政府,這關系就比較明朗。7字是綠的,代表香港的明天更美好。小小的一個紀念章,小小的一個標志,其中融入了政治概念。我經常跟學生講,不學政治,不懂時事,怎么能設計出好的標志呢?好的標志要靠豐富的生活經驗、歷史知識和專業能力。

“97”香港回歸標志

澎湃新聞:好的標志可以說是一個好的比喻,怎么說它是一個好的比喻呢?有明確標準嗎?

陳漢民:比喻和象征是文藝作品中經常用的一種手法。標志設計也是一樣的,它是文字和形象的結合物,一些理念往往是抽象的,它沒法形象化,那就得用比喻來做了。有位名人說過,第一個人把蘋果象征女孩子的臉,這是天才;第二個人再同樣比喻是庸才;第三個人就是蠢才了。這就說明“比喻”既要約定俗成、讓大家熟悉,同時它還要新鮮,不老套。所以沒有象征就沒有現代標志。因為它本身是沒有形象的,要靠我們去找到象征物來比喻它。

陳漢民設計的《讀者雜志》標志,將文摘的形式比喻為蜜蜂采蜜

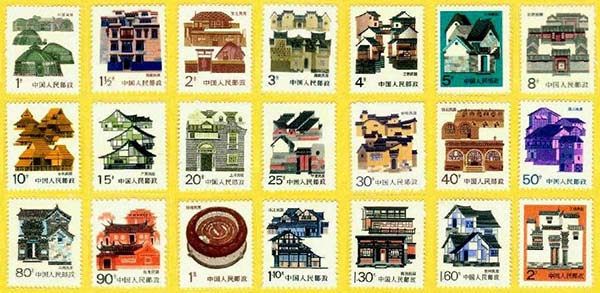

澎湃新聞:除了上面提到的標志外,我們幾乎每天看到的道路交通標志也是您設計的。此外您設計的郵票《民居圖》,1986年日本評為世界十佳郵票之一,您是怎么協調大眾審美和藝術的關系的?

陳漢民:現在馬路上看到的公共交通標志是我在1979年的設計的,作為公共信息圖形符號。它要求一看就懂。我是參照了國外的標志設計,加上我們中國的形象特點,后來就作為國家標準用了。民居郵票不是我一個人設計的,是三個人設計的。我覺得民居郵票題材很好,是第一次把中國的民居搬上郵票,將地方的、民族的文化得到宣傳,從這個意義上來講是一個創新。

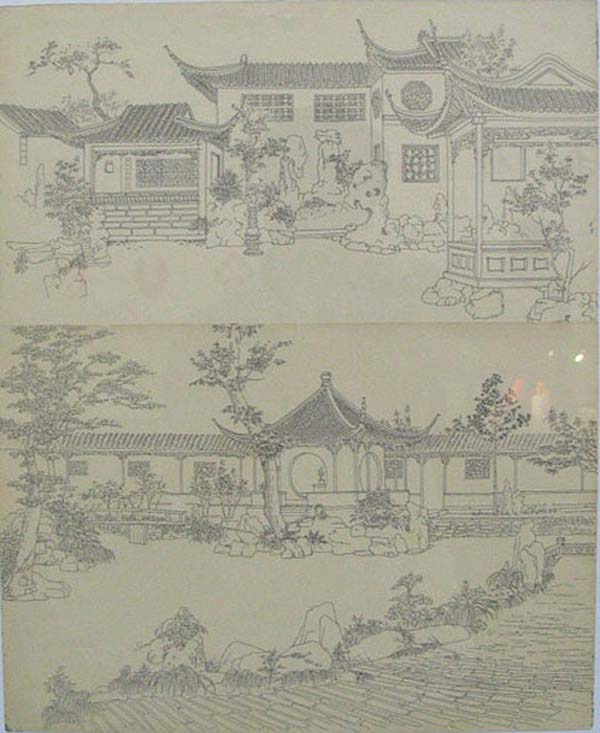

陳漢民,勵忠發,華健心設計的民居郵票

陳漢民民居寫生

公共信息圖形是符號類的,要一看就懂,但標志不一定,太白了也不好。它得讓人琢磨,比如香港回歸標志,乍一看不懂,但一琢磨它有味道。味同嚼蠟的標志不是好標志,晦澀不懂也不是好標志。既要讓大家明白,又不讓你一下子看懂,需要品味,留有余地,這才是好標志。

由陳漢民設計的公共信息圖形符號(部分)

澎湃新聞:現在設計與傳統如何去平衡?

陳漢民:這個東西復雜得很。根據審美情趣來調整。一般來說,過去傳統的標志以寫實為主,現在的標志除了寫形以外還寫意。再者,現代標志越來越簡潔,因為社會發展了,使用的范圍擴大了。而且現在標志一般都比較小、精致。我上標志課很多年,體會到一點:小天地,大作為。現在的標志大家都看慣了,也熟視無睹了,但你琢磨一下,這不是人人都能設計的。我到現在還是很怕,就怕一個任務來了我想不出來。

陳漢民的部分標志

設計文化和藝術無法和國際“接軌”

澎湃新聞:現在很多標志都是直接用電腦做的,您能談談手繪設計和電腦制作的一些比較嗎?

陳漢民:我不贊成用電腦打草稿。電腦是把雙刃劍,盡管電腦在設計界用得普遍了,是設計進步的一種體現,是工具的革命,但它不是設計的革命。現在我看許多人電腦味太重。電腦里做草稿和實際畫草稿兩回事,手繪草稿畫是連貫的,可以調整的、有感情色彩的。所以我不主張一開始學習設計的時候用電腦。

對于老師而言,要有人格魅力,業務水平和教學能力也必不可少。一個老師要想講好課,并不難,要輔導好特別難。要發現學生的作品的問題在哪里,發現問題、分析問題、解決問題。發現問題要準,分析問題要透徹,解決問題要有方法。

教學是一門學問。過程比結果更重要,結果是過程的延續。我打分要求學生的本子上有教學板、有草圖,有老師提意見的修改稿,最后才是正稿,并寫小結。我打分打過程,過程加結果,這個分數才是含金量高的。

陳漢民“工商銀行”設計過程

澎湃新聞:國外現在的設計教育是很注重過程的,老師很希望學生自己去做調查研究他們要設計的方向,中國的學生就是關在教室里上網查資料,您怎么看待這兩種不同的教育模式?

陳漢民:有兩種學生,一種是市場調查,作品分析,找到弱點,進行改進;第二種去圖書館一翻一畫,老師一看不錯,就蒙混過關了。前一種比較好的,因為在過程當中你已經了解市場,了解產品,了解它的弱點,然后用自己的方法去把它改進。這是一個過程當中的進步的形象。所以我主張同學不要去翻字典,而是去思考。

設計是要解決問題的思想。畫畫可以根據自己的愛好,發揮個性。設計不一樣,設計是一個服務行業,所以要做命題作業。

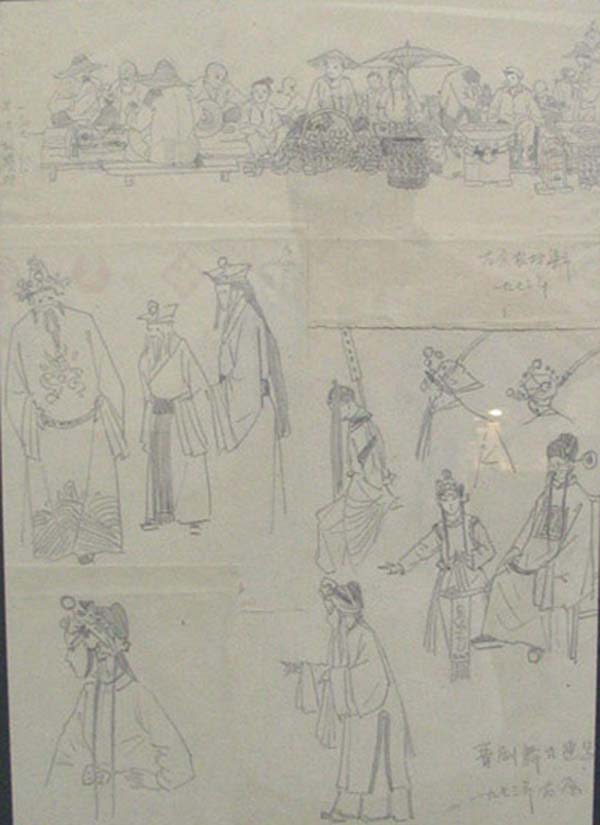

陳漢民戲劇人物速寫,采訪過程中,陳漢民也透露自己是戲迷,戲劇給他的設計啟發

澎湃新聞:我們現在都在談和國際接軌,但您過去說過文化和藝術是沒法接軌的,如今還堅持這個觀點嗎?

陳漢民:確實,我還是堅持我的觀點。文化是不能簡單說接軌的,連并軌都不行。不要說接軌,文化是一種意識形態,意識形態怎么接軌?可以接軌的部分是屬于功能性的,體育、經濟這些功能性的,可以接軌。國際標準必須接軌,可是文化不一樣,五千年中國文化的積淀,老百姓已經懂得我們中國文化的根基是什么,他能欣賞。你搞接軌,把別的東西接到我們中國的軌上,不倫不類的算什么?

文化只能融合,不能接軌。我再重復一遍,文化是不能接軌的,只能融合,只能借鑒,借鑒來以后成為自己的東西,這個才是正確的道路,所以我堅持我的觀點:文化是不能接軌的。設計,部分可以接軌,功能性的部分,意識形態的不能接軌。

(本文采訪于2017年,澎湃新聞記者 黃松 陸林漢,鳴謝上海美術學院“上美講堂”)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司