- +1

照我思索,能理解“我”,亦可認識“人”。

《沈從文散文》導讀

照我思索,能理解“我”。

照我思索,可認識“人”。

——沈從文:《抽象的抒情》

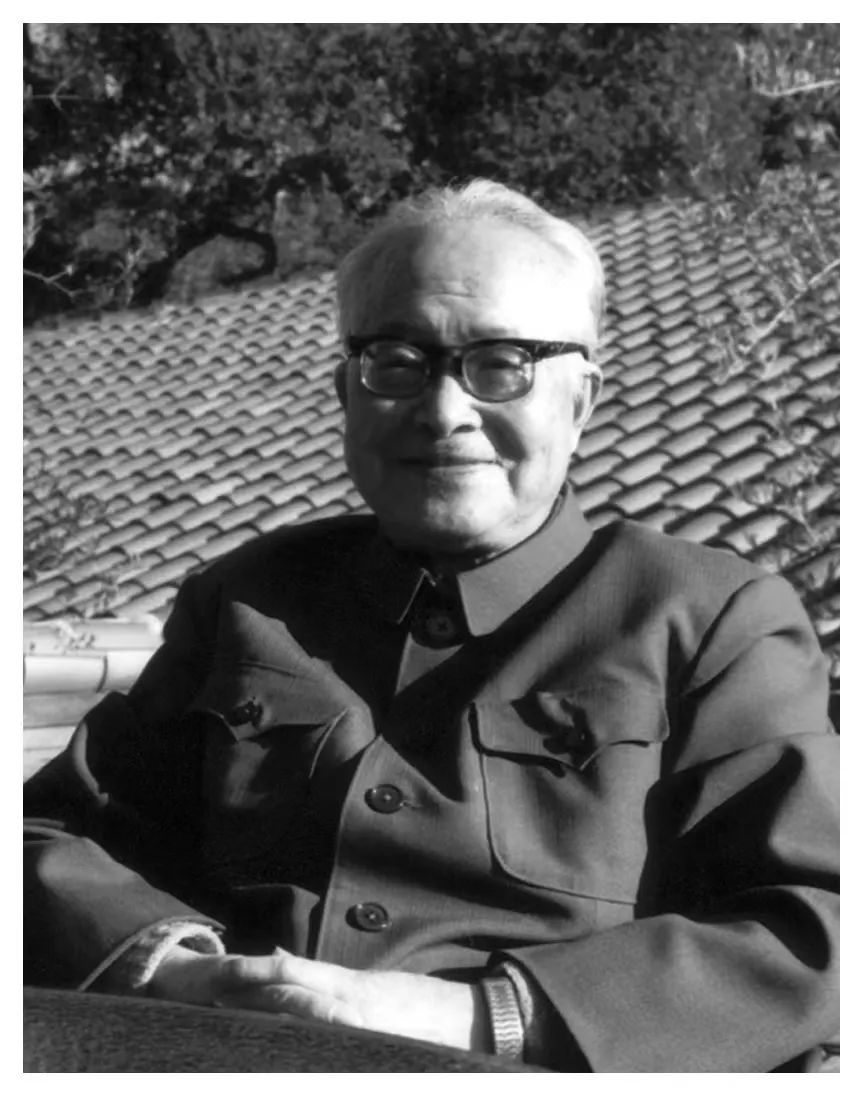

在中國現代作家中,沈從文的經歷頗具傳奇性——小學畢業后,他一頭闖入了無從畢業的“社會學校”,通過自己卓絕的努力,最終成為現代中國影響深遠的著名作家、西南聯合大學教授、物質文化史專家,在他所涉獵的每個領域,都取得了無可替代的成就。在同時代中國作家中,他曾經離諾貝爾文學獎很近,瑞典文學院院士、諾貝爾文學獎評委馬悅然說:“他的名字被選入了1987年的候選人終審名單,1988年他再度進入當年的終審名單。學院中有強大力量支持他的候選人資格。我個人確信,1988年如果他不離世,他將在10月獲得這項獎。”(《中國的“諾貝爾文學獎”候選人》)

小說與散文是沈從文文學大廈的雙璧。相對于小說的豐盛,他的散文創作也毫不遜色。他以詩意的筆觸為我們呈現了一個神奇的湘西世界,書寫著現實人生的喜樂哀愁。《人間世》雜志在征集“一九三四年我所愛讀的書籍”時,周作人、老舍不約而同地把《從文自傳》作為自己愛讀的作品,沈從文散文的藝術魅力由此可見一斑。

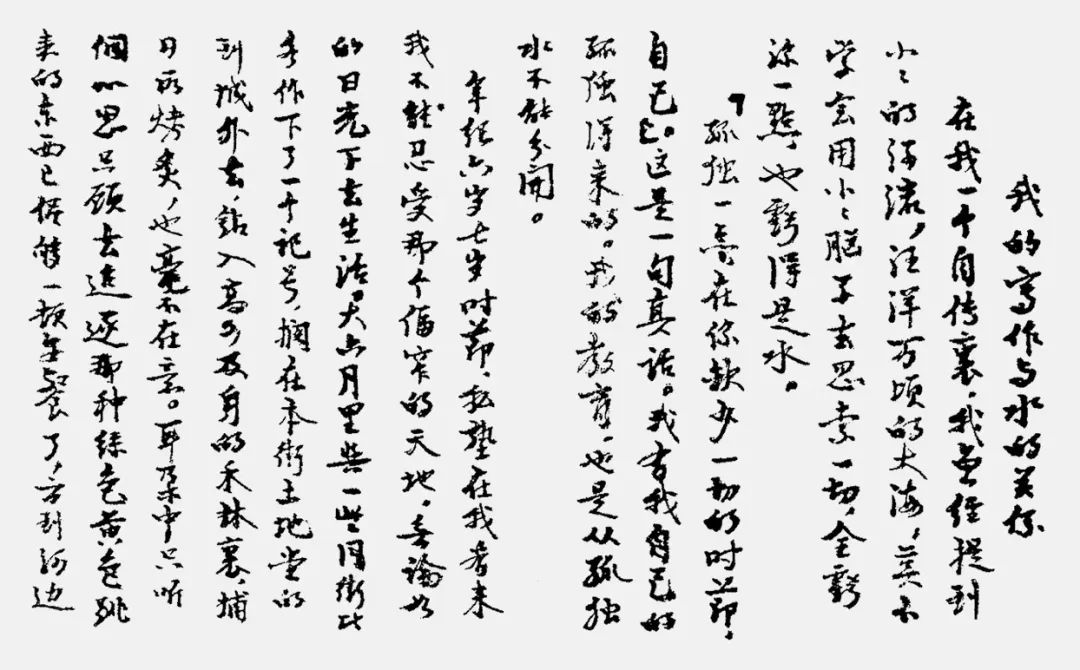

沈從文手跡

縱觀沈從文的散文創作,大概可以分為以下幾個階段:

一,1938年以前的創作,以《從文自傳》《湘行散記》《湘西》為代表,這是作為湘西歌者的沈從文。

二,昆明生活時期(1939—1946),是沈從文散文創作的第二個時期,體現著作家深沉的家國情懷和對生命意義的思索。這方面的作品有《潛淵》《黑魘》《白魘》《綠魘》等。

三,1946年隨北大復員以后,沈從文更多地關注社會現實問題,無論是批判還是贊美,無一不是表現著作家對現實問題的關切,《北平的印象和感想》《憶北平》《懷昆明》是這方面的代表性作品。

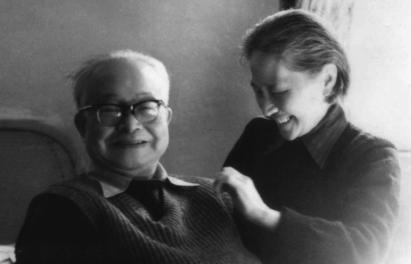

沈從文、張兆和夫婦

濃筆重彩的湘西書寫,是沈從文散文最具特色和魅力的部分,因此,我們從《從文自傳》《湘行散記》《湘西》中各選擇了幾篇最具代表性的作品,這是本選集的主體部分。同時,為全面反映作家不同時期的散文創作,又從其他時期的散文中選擇了幾篇不同風格的作品。為使讀者更好地理解沈從文的創作,我們選擇了幾篇最能反映作家寫作理念的創作談,如《邊城·題記》《習作選集代序》《抽象的抒情》等。

沈從文成長在湘西,這片大地滋養著他,孕育了他的精魂。作家也沒有辜負這片大地,他飽含深情地書寫著這片神奇的土地,為讀者創造了一個充滿詩意的湘西世界。在他的散文中,自然有對趕尸、放蠱、落洞等湘西巫楚文化的描寫(如《鳳凰》《一個傳奇的本事》),但更多的是對湘西山光水色的描繪,如詩如畫,宛若人間仙境。沈從文筆下的白河,是這樣的:“夾河高山,壁立拔峰,竹木青翠,巖石黛黑。水深而清,魚大如人。河岸兩旁黛色龐大石頭上,在晴朗冬天里,尚有野鶯畫眉鳥,從山谷中竹篁里飛出來,休息在石頭上曬太陽,悠然自得囀唱悅耳的曲子。”(《白河流域的幾個碼頭》)而沅陵,又別具風味:“由沅陵南岸看北岸山城,房屋接瓦連椽,較高處露出雉堞,沿山圍繞;叢樹點綴其間,風物入眼,實不俗氣。由北岸向南望,則河邊小山間,竹園、樹木、廟宇、高塔、民居,仿佛各個都位置在最適當處。山后較遠處群峰羅列,如屏如障,煙云變幻,顏色積翠堆藍。早晚相對,令人想象其中必有帝子天神,駕螭乘蜺,馳聚其間。”(《沅陵的人》)剛柔兼濟,秀美中又不乏挺拔,自有一番清麗脫俗的氣質,沒有任何違和之感。

作家就長養在這樣的環境中,自然人性成為他的生命信仰,表現湘西地方人民率真而又頑強的抗爭是他的宿命,這使他的作品充滿了對人性和原始力量的贊美。在沈從文心目中,他的作品的讀者,應是“生于斯,長于斯,將來與這個地方榮枯永遠不可分的同鄉。”(《湘西·題記》)作家也確實不辱使命,他近乎以一己之力延續著湘西文化的血脈傳承。閱讀《邊城》時,我們曾訝然于作家對湘西妓女的態度:“由于邊地的風俗淳樸,便是作妓女,也永遠那么渾厚,……既重義輕利,又能守信自約,即便是娼妓,也常常較之知羞恥的城市中人還更可信任。”覺得作家似乎是愛屋及烏過了頭。但讀過《一個大王》《一個多情水手與一個多情婦人》《辰河小船上的水手》等散文后,才發現這在湘西是自然天成的事。在作家看來,這種最本真的生命沖動,再正常不過,無須用那么多清規戒律來限制它。

《邊城》的早期版本

作家對底層人民這種態度絕不是情感泛濫的結果,而是源自于他生命深處的悲憫情懷。他一直與自己筆下的人物同呼吸共患難,既親眼見過他們頑強的生,“看看沿路山坡桐茶樹木那么多,桐茶山整理得那么完美,我們且會明白這個地方的人民,即或無人領導,關于求生技術,各憑經驗在不斷努力中,也可望把地面征服,使生產增加。只要在上的不過分苛索他們魚肉他們,這種勤儉耐勞的人民,就不至于鋌而走險發生問題。”(《沅陵的人》)自然也能由衷地理解他們的哀樂:“看他們在那里把每個日子打發下去,也是眼淚也是笑,離我雖那么遠,同時又與我那么相近。這正同讀一篇描寫西伯利亞的農人生活動人作品一樣,使人掩卷引起無言的哀戚。我如今只用想象去領味這些人生活的表面姿態,卻用過去一分經驗,接觸著了這種人的靈魂。”(《湘行散記·鴨窠圍的夜》)作家似乎與他筆下的人物、山水,水乳交融,休戚與共。有這樣一位作家為自己代言,既是中國文學之幸,也是中華民族之幸。

但不要以為沈從文只是一個人性的歌者,他也有著批判現實的一面。中國社會的一切變化,舉凡民族的憂患、政治的動蕩,他從未置身事外,既為國家的未來前途憂心如焚,又設身處地地開出自己的診療藥方。這在他的后期散文創作中表現得尤為明顯,《懷昆明》《憶北平》《北平的印象和感想》《一個傳奇的本事》等作品無一不表現著作家對民族、國家命運的深切憂慮,體現著一個知識分子應有的使命擔當。在這個意義上講,沈從文不但是一個社會病的治療者,同時也是一個與人民共患難的愛國者。

當越來越多的現代作品讓當代讀者感到恍若隔世的時候,沈從文的作品卻越來越深入人心。這是他的文學理想使然。在沈從文創作力最為旺盛的20世紀30年代,文學思潮五彩紛呈,既有陣容強大的中國左翼作家聯盟,又有民國政府加持的民族主義文學、三民主義文學,同時還有各式各樣的現代主義思潮,但他從未被裹脅,而是選擇了一條和他們不一樣的、全然不同的文學道路:他要建造一座供奉人性的小廟。這種意識在《邊城·題記》《習作選集代序》《抽象的抒情》等作品中都有精彩的表現。“這世界上或有想在沙基或水面上建造崇樓杰閣的人,那可不是我。我只想造希臘小廟。選山地作基礎,用堅硬石頭堆砌它。精致,結實,勻稱,形體雖小而不纖巧,是我理想的建筑。這神廟供奉的是‘人性’。”“我要表現的本是一種‘人生的形式’,一種‘優美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式’。”(《習作選集代序》)

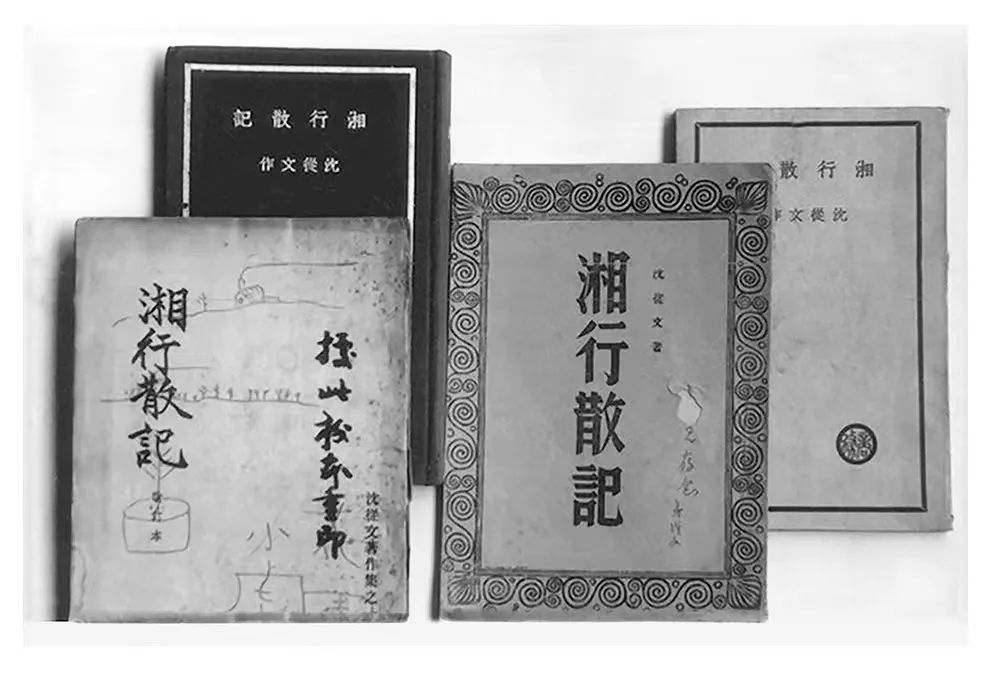

《湘行散記》的早期版本

熟悉20世紀中國近現代史的讀者,自然知道堅守這種信仰該有多么艱難。但沈從文似乎不為所動,特立獨行地走著自己的路。他知道,如果一個作家一味追求“某種少數特權人物或多數人‘能懂愛聽’的阿諛效果。他樂意這么做。他完了。他不樂意,也完了。前者他實在不容易寫出有獨創性獨創藝術風格的作品,后者他寫不下去,同樣,他消失了,或把生命消失于一般化,或什么也寫不出。他即或不是個懶人,還是作成一個懶人的結局。”(《抽象的抒情》)他相信,時間和讀者才是最公平的,他選擇了堅守。毋庸諱言,作家這種對自己寫作理想的堅守,在造就他輝煌的文學世界的同時,必然也會給他的人生道路制造重重障礙,但他最終卻憑著自己做任何事情都秉持著的“耐煩”態度,為當代讀者構建了一個別樣色彩的文學大廈。

這種寫作姿態本身,就是很多中國作家難以企及的一個存在。

李揚

2022年1月17日,南開大學文學院

《沈從文散文》| 沈從文 | 人民文學出版社

x

本書精選沈從文經典散文三十九篇,包括散文、自傳、游記、書信以及創作談等。既有《我所生長的地方》《我讀一本小書同時又讀一本大書》《一個大王》等自傳散文,也有《一個戴水獺皮帽子的朋友》《鴨窠圍的夜》《辰河小船上的水手》《常德的船》《沅陵的人》等湘行名篇,還有《市集》《云南看云》《憶北平》《懷昆明》等憶舊文字,以及《我的寫作與水的關系》《習作選集代序》《水云》《抽象的抒情》等創作談,給讀者一個立體多面的沈從文的“湘西世界”。

全書配三十二幅照片,包括個人和家庭舊照、手跡、書影等,全面展示了作者充滿傳奇色彩的文學和人生之路。

作為邊地湘西的歌者,沈從文散文更能表現他這個“鄉下人”自闖入文壇以來的情感軌跡和心路歷程,豐富了中國現代散文的多元性。

《湘行書簡》| 珍藏版 | 人民文學出版社

x

《湘行書簡》是“沈從文散文珍藏本”叢書之一。1934年初,作者因母病回湘,按照約定,每天給夫人張兆和寫信,講述沿途見聞,抒發思念之情。1991年,沈虎雛將這些信件整理成書。

封面采用一種叫做“杰尼雅”的特種紙,選擇“駝色”色,代表沈從文先生樸質深沉的情感特質,以及這批書信的創作風格。正文采用70克全木漿紙,閱讀養眼,手感舒適。

《湘行散記 湘西》| 沈從文 | 人民文學出版社

x

《湘行散記 湘西》是“沈從文散文珍藏本”叢書之一,收入作者兩種關于家鄉湘西、關于阮水流域的長篇散文。是沈從文散文的代表作之一,在讀者中有廣泛影響。主要內容包括《湘行散記》《一個戴水獺皮帽子的朋友》《桃源與沅州》《鴨窠圍的夜》《一九三四年一月十八》《一個多情水手與一個多情婦人》《辰河小船上的水手》《箱子巖》《五個軍官與一個煤礦工人》《老伴》《虎雛再遏記》《一個愛惜鼻子的朋友》等。單行本分別初版于1936年3月,1939年8月。

《邊城》| 黃永玉插圖本 | 人民文學出版社

x

《邊城》以湘西小城茶峒的自然風光和民俗風情為背景,講述看渡船的老船夫和外孫女翠翠,以及船總順順的兩個兒子天保和儺送等人物的命運故事。

《湘行散記》| 羅雪村插圖本 | 人民文學出版社

x

《湘行散記》收沈從文1934年因母病返鄉探親途中,面對十幾年湘西的人事變幻,觸動往昔回憶和現實憂思而創作的散文十二篇,包括《桃源與沅州》《鴨窠圍的夜》《一個多情水手與一個多情婦人》《辰河小船上的水手》《箱子巖》《虎雛再遇記》等。

《從文自傳》| 羅雪村插圖本 | 人民文學出版社

x

《從文自傳》收沈從文講述自己二十歲前從家庭進學校到入伍,整個童年和青年時代在湘西的成長經歷、思想來源,和他走上文壇的道路的過程,讀來趣味盎然,包括《我所生長的地方》《我的家庭》《我讀一本小書同時又讀一本大書》《預備兵的技術班》《辰州》《常德》等18篇,可以更好地了解沈從文之所以寫出《邊城這樣作品的精神來源》。

《邊城 湘行散記》| 插圖典藏本 | 人民文學出版社

x

本書收錄了沈從文的代表性小說《邊城》和代表性散文《湘行散記》,并附錄了從《湘行書簡》和《湘西》中選出的有關湘西生活的散文作品。書中插圖均為作者所作。《邊城》以20世紀30年代川湘交界的邊城小鎮茶峒為背景,以兼具抒情詩和小品文的優美筆觸,描繪了湘西地區特有的風土人情;借船家少女翠翠的純愛故事,展現出了人性的善良美好。《湘行散記》可以同小說《邊城》互文理解,它們都是作者兩次重返湘西所得。

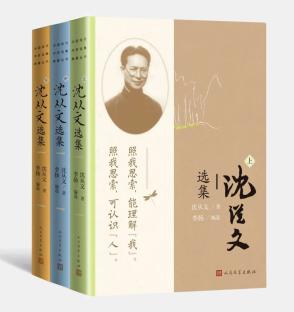

《沈從文選集》| 即將上市 |人民文學出版社

x

本書系沈從文作品三卷本精選集,由沈從文研究專家、南開大學文學院李揚編選并撰寫前言。上卷和中卷為小說,下卷為散文。沈從文是京派文學的重鎮,也是20世紀中國最具代表性的小說家之一;他的散文更是別具一格,以詩意的筆觸書寫著現代人生命中的喜樂哀愁,為我們呈現了一個神奇的世界,其韻味與神髓接續著中華文化的優秀傳統,在讀者中影響深遠。沈從文的作品版本情況比較復雜,為使讀者了解每部作品的版本變化,編選者對每一篇入選篇目都在文末作了簡要的注釋,供愛好文學的讀者參考。

原標題:《照我思索,能理解“我”,亦可認識“人”。》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司