- +1

“詩歌來到美術館”請來彝族詩人阿庫烏霧:用母語跟世界對話

【編者按】5月26日,彝族詩人阿庫烏霧將來到“詩歌來到美術館第五十期”,說起阿庫烏霧,最為人熟知的是他朗誦那聲震屋瓦的《招魂》,就像一根熊熊燃燒的彝族詩歌火把。本文摘自詩人蔣藍對阿庫烏霧的采訪,原發表于“詩歌來到美術館”微信公眾號。

在他心目中,詩歌不僅僅站在紙上,而是活在聲音中。他的每一次朗誦因為氣場、狀態的不同,往往會造成一種陌生感;因而每一次朗誦,就是一次發表。這正如一位音樂家聆聽了他的朗誦后的感嘆:“這才是真正的音樂啊!”

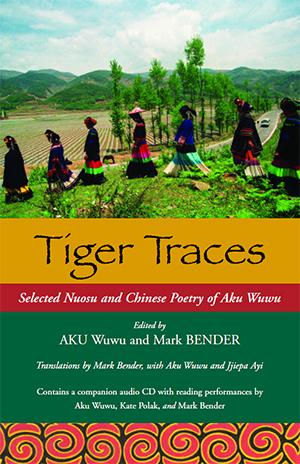

2006年,他在美國出版彝族文學史上第一部彝英對照版詩集《Tiger Traces》。2009年,在美國華盛頓州立大學音樂廳內,身著彝族傳統服飾的阿庫烏霧拿著話筒,雙目微閉,用一腔深情朗誦著詩歌《招魂》。臺下,是有著不同膚色、使用不同語言的師生。當他最后動情高呼“Ola!Ola!”(魂兮,歸來!魂兮,歸來!)時,全場掌聲雷動,人人情緒高漲。每個人內心都有流淚的理由,他的招魂之音撥動了人們的心弦。正因為聲音穿越了語言屏障,一位黑人姑娘放聲痛哭:“我聽不懂你的彝語,但你的聲音,讓我看到了父親的墓碑!”一位美國大學教授跑上臺去緊握詩人的手,激動地說:“阿庫,你不僅是彝人之子,你更是世界之子!”

何謂“母語,消逝中的堅守?”他說:“在全球化時代,多民族族群文化要想實現與世界文化平等的交流與對話,最重要的文化立場和精神抉擇就是對本族群文化差異性的堅守,要創造性地恪守本族群文化獨立的精神品質,不惜一切代價捍衛本族群母語文明和母語文化的尊嚴。”置身第一母語彝語與第二母語漢語之間,置身阿庫烏霧與羅慶春之間,置身于大涼山與成都平原、置身于中國與世界之間,這個雅礱江之子,還要告訴世人的,是和而不同的個性與特質。

蔣藍(以下簡稱蔣):你的名字“阿庫烏霧”與“羅慶春”之間有關系嗎?

阿庫烏霧(以下簡稱阿):兩者沒有字義上的任何關系。在彝語里,“阿庫”是姓,“烏霧”是綠色的意思。1964年秋,我出生在四川涼山冕寧縣境內一個叫“普龍拉達”的彝家山寨。那里封閉而寧靜,與世隔絕。普龍拉達的人都用彝語交流,這是日常生活中最普通、自然的事,也是我感悟生命存在的最直接、最準確的道路。小學一年級時,一批知識分子響應國家號召從北京協和醫院來當地“三下鄉”,我姐姐是本村唯一懂漢語的人,找到一位教授,請他為我取個漢名,對方命之為“羅慶春”。我至今不知道那位教授的姓名,但這個普通的漢語名字卻啟迪了我終身接受彝漢雙語教育、踏上雙語人生的生命旅程。

蔣:你中學階段就開始寫作嗎?

阿:我有2個姐姐和1個哥哥。2歲時父親就病故了,我進入冕寧中學讀高中,姐姐們發誓要把我“盤”出來。我也很發奮,那時在學校接觸了很多文學名著。但那時我太喜歡音樂了,我每天跑到供銷社的柜臺前,一直注視著那把魂牽夢繞的口琴。我從菲薄的伙食費里慢慢扣,終于湊夠了3元多錢,買下了口琴,這是我有生以來最大的一筆開銷了。我的口琴吹得不錯,后來大學成為了我的舞臺。但漸漸的我覺得不對勁了……因為學音樂太花錢了。我那時的想法就是,一張紙、一支筆就可以從事文學創作,那就熱愛文學吧。

1982年9月我考入西南民大后,因為買不起書,圖書館成為了我的文學“道場”。1984年《涼山文藝》發表我的第一首彝語詩《老師》,到1994年,我已經發表了300多首彝語詩歌。這一階段,彝族先后涌現吳淇拉達、阿魯斯基、吉狄馬加、馬德清、倮伍拉且、阿蕾、巴莫曲布嫫等作家。但我國民族文學的創作的實情是:絕大多數的少數民族作家都是用漢語來創作的,包括有突出成績的少數民族作家。那些使用本民族語言進行創作的作家,很難得到主流社會的認可,原因恰恰在于他們的語言只能在很小的圈子里,不翻譯別人無法洞悉其燦爛的文化底蘊。

我在一篇論文里指出:作為中國境內多民族文化人,我必須通過多方的努力,真正意義上進入到這個時代的文化語境中,塑造并展示一個自覺知識分子應有的精神形象和生命姿態。同時,在多元文化大撞擊、大整合、大匯流的時代大潮下,我深深感到我所擁有的純樸、厚蘊的彝族母語文化正在遭遇空前的震蕩與損毀,隨著我的漢語思維與漢語敘事能力的不斷提高,我身體內的母語語感、母語思維、母語智慧日漸削弱乃至萎遁。為此,我時刻承受著來自內心世界莫名的悸動與恐慌……

蔣:你一直自覺認同自身多民族的文化身份,發揮得天獨厚的文化參照、文化比較、文化批判的精神機緣與人格品質,著力于多民族漢語文學現象與本質、觀念與形態、價值與意義、理論與方法的探索,提出并論證了一系列多民族文學所特有的詩學、文藝學命題與范疇……

阿:我提出過“第二母語渴望”情結,指“詩人通過漢語寫作,努力提高對漢語的理解、掌握和出色的駕馭能力的真切愿望。”這包含兩層意思:其一是對“第二母語”(指漢語)的掌握能力的渴望,其二是對“第二母語”的表現能力的渴望。同時還涉及表現“第一母語文化”與“第二母語文化”碰撞產生的思想火花和時代精神要求的問題,這是一種“對撞生成”。這兩個問題實際上也成為當代多民族作家詩人文學行為的潛在指令和終極使命。

蔣:你在雙語中轉換,古老的彝語如何面對日新月異的時代?

阿:對于新起的物品、術語,彝語里是音譯加意譯來處理;另外必須多學習、領悟本民族的經典文獻,用彝語來展示這個分工細密、信息繁多的時代是沒有問題的。所以,針對多民族作家,我提出過從“文化混血”到“文學混血”的趨勢,這是不可抗拒的時代歷史潮流。我還提出“第二漢語”的主張,即不再是原來意義上的漢語,或者說不再是漢文化意義上的漢語,而是一種經過了彝族漢語詩人們全面變構后用以表述和承載彝民族文化發展體系的新的漢語,對建構多民族一體多元的富有中國特色的中國文學理論做出貢獻。我注定將以終身母語寫作的方式來保護母語。但我認為,彝族的漢語文學創作成就,并未超越彝族母語的文學創作。

蔣:你多次在國外講學,進行過多次跨文化的對話,請詳細談談感受。

阿:2005年以后,我幾乎每年都有文化交流任務,在加拿大、美國、韓國、日本等國家的大學進行過多種交流。2012年我們在日本早稻田大學,舉辦過“彝族文化與日本文化對話”的大型學術活動,幾個日本著名學者分別向我展示一種獨有文化:從日語語法看日本人的國民性、從溫泉看待日本文化、從飲食看待身體文化等等,我也講述了彝族的文化構成與風俗、文學,引起他們的濃厚興趣。美國的一所大學正組織專家將我的彝語詩歌翻譯為英語出版。我私下問過幾位學者,就文學品質而言,你們到底認為如何?他們說:“哦,是一流文本。”

2005年,我在美國俄亥俄州訪問,不但結識了印第安的詩人、作家,還去了黑人生活區。在神性的天空下,神性是覺悟之力,一旦失去了這個背景,就失去了詩性。其間我寫了70多首詩,成為了“詩歌日記”,這就是詩集《密西西比河的傾訴》,由彝語、漢語、英語三語構成的“跨文明寫作”。

蔣:你的詩歌朗誦自然是這些會議的最大亮色……

阿:我喜歡朗誦絕非是炫耀。因為能夠發表彝語文學的報刊太少了。所以,朗誦成為我發表作品的方式,其實這恰是古老的母語文學的傳播方式:口口相傳。而聲情并茂的朗誦,恰恰又能突破語言障礙。因為我也意識到,如今的漢語中,詩與歌是完全脫節的,我渴望在“紙上”與“聲音”中的雙重創作與發表。

蔣:你朗誦《招魂》時,情景讓我想起儀式中的大畢摩……

阿:我向大畢摩學習,他們的發音、他們的表情、身姿,還有民間藝人說唱的語調。我正在制作我的第一張彝語詩朗誦CD,很快將出版發行。記得在美國一所大學朗誦時,也許受到我的聲音震撼,一位彬彬有禮的協學者發問:“羅先生,難道你不知道我們只有幾十個人嗎?”他的意思是人不多,用不著這么大的聲音。我立即回答:“我一旦進入詩歌,我就目中無人!”此話一出,全場轟動。美國《夏威夷》雜志曾經評論我的母語寫作:我們都應該像阿庫烏霧那樣,成為本民族文化的“看家狗”。“看家狗”這個詞是我詩歌里的專用詞,絕非貶義。

蔣:說說你在國外訪問期間難忘的事情。

阿:我多次在美國訪問,曾經向他們提出,我希望訪問印第安部落。后來每次去美國,我可以如愿去印第安部落進行深入的文化交流。記得是2008年我出訪俄勒岡州,我們來到當地印第安保護區,我對俄勒岡的山脈大感驚訝,因為環境地貌與大涼山頗有幾分相似,就像回家一樣。當地部落女首領隆重接待了我,在高度自治的印第安保護區,首領的權力就類似于一個總統。她得知我來自中國四川的大涼山彝區后,她竟然把掛在自己的脖子上的胸牌取下來,掛在我脖子上。這塊綴滿各種寶石的金屬胸牌,不但是部落首領的標志,而且是家族傳承的珍貴紀念物。她稱我為“弟弟”,慚愧得很,我只帶了幾把彝族的梳子送給她。

蔣:這塊珍貴的胸牌是印第安民族與彝族情誼的見證。

阿:是的。印第安民族十分善良、慷慨,其實古老民族有很多心性是相通的。處在欲望膨脹的時代,這種感情又是不堪一擊的。1620年,著名的“五月花”號船滿載不堪忍受英國國內宗教迫害的清教徒102人到達美洲。1620年和1621年之交的冬天,他們遇到了難以想象的困難,處在饑寒交迫之中,活下來的移民只有50來人。心地善良的印第安人給移民送來了生活必需品,還特地派人教他們怎樣狩獵、捕魚和種植玉米、南瓜。在印第安人的幫助下,移民們獲得了豐收,邀請印第安人參加“感恩節”。但殺戮接踵而至,印第安人把感恩節稱為“悼殤日”。這也是觸及我反思多民族文化與世界生存關系的一個根源。

我由于接受的禮物太多,我竟然把另外幾件禮物遺忘在賓館了。回國后我總在想,禮物太多,我的家神在責備我。因為這種事一旦處理不好,兩邊都要責備你。這提醒我在未來接觸不同文化時,必須要有收斂、謙遜之心。這樣,世界才會在多元、多彩中發展。這些情感、反思,我寫入了詩集《哥倫比亞河的召喚》中。

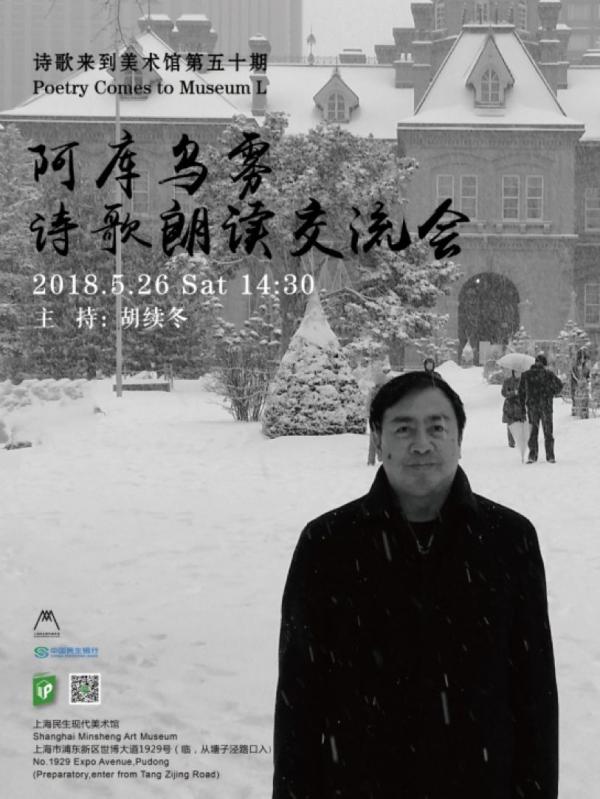

詩歌來到美術館第五十期:阿庫烏霧詩歌朗讀交流會

詩人:阿庫烏霧

策劃:王寅

主持:胡續冬

時間:2018年5月26日 周六 14:30-16:30

地點:上海民生現代美術館5樓多功能廳(世博大道1929號,從塘子涇路口入)

交通:13號線世博大道站4號口出

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司