- +1

游戲論·作品批評(píng)|《雙相》與游戲的軀體化

2022年11月中旬,國產(chǎn)游戲《雙相》正式面世,成為國內(nèi)首個(gè)以游戲的形式關(guān)注雙相情感障礙的游戲。雙相情感障礙是一種伴隨躁狂與抑郁交替發(fā)作的的精神疾病,全球大約有6千萬人深陷其中。《雙相》參考了雙相情感障礙I型癥狀,即更明顯的躁狂發(fā)作。

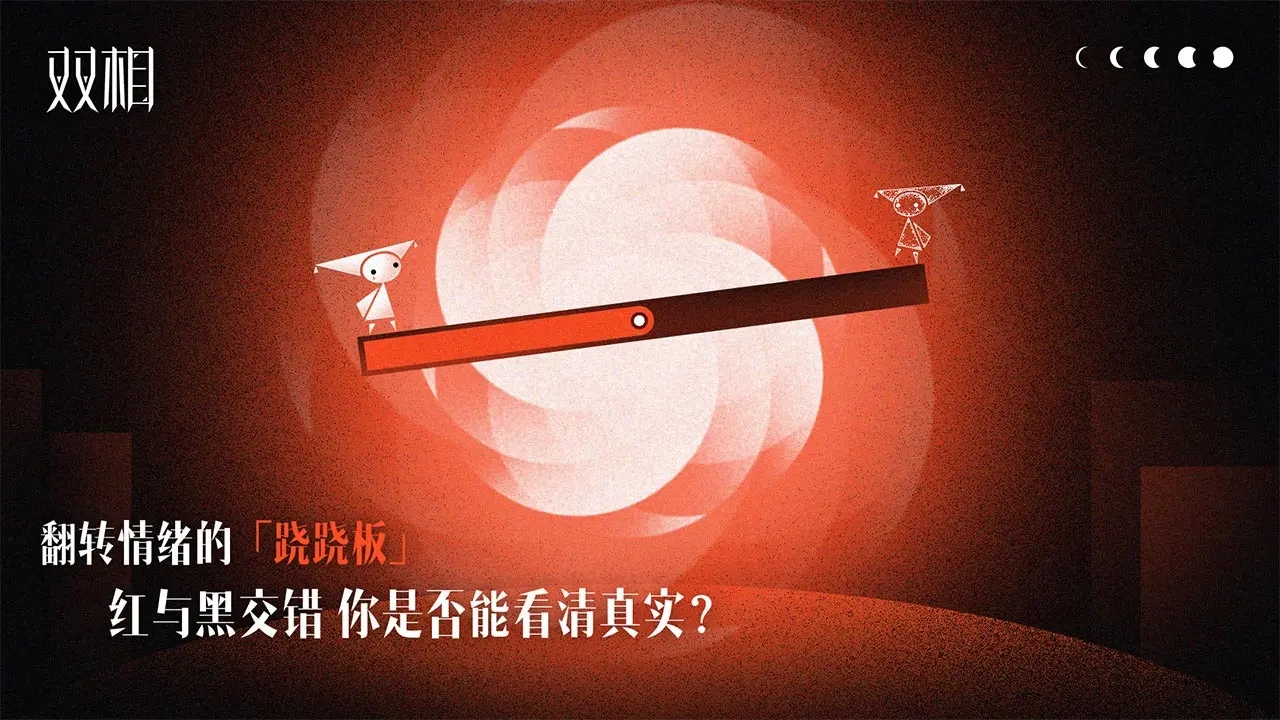

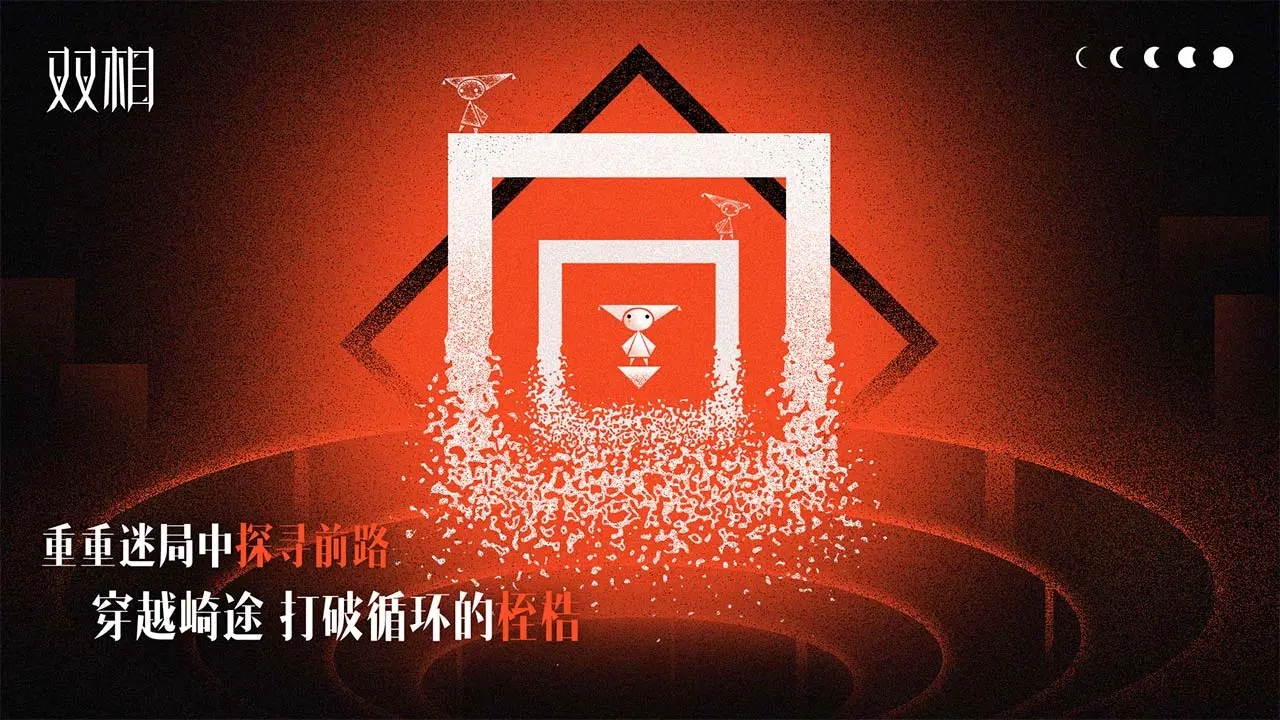

《雙相》是比較標(biāo)準(zhǔn)的橫版動(dòng)作類(2D平臺(tái)跳躍)游戲。游戲一開始就通過各種動(dòng)作規(guī)則示范,讓玩家操縱白色小丑在紅黑交錯(cuò)的色塊和符號(hào)之間跳躍,以觸摸到形似太陽的白色幾何圖形為通關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。盡管這種游戲機(jī)制讓玩家聯(lián)想到20世紀(jì)90年代左右“小霸王”卡帶中純粹的娛樂性游戲(如《魂斗羅》《冒險(xiǎn)島》《超級(jí)馬里奧》等),但在《雙相》中,玩家能明顯地具身感受雙相情感障礙I型的基本癥狀:以躁狂為主的強(qiáng)烈躁郁交替感。

筆者在游戲過程也有明顯的同感,甚至比其他玩家的感受更甚,因?yàn)楣P者曾是雙相患者,在2017年至2019年經(jīng)過各種治療后才逐漸回到較好的心理狀態(tài)。

精神障礙:游戲的軀體化

從游戲設(shè)計(jì)的角度看,這種體驗(yàn)在設(shè)計(jì)底層是通過刻意強(qiáng)化“屏幕空間內(nèi)側(cè)顯示的具有假想性身體的角色”與“配置在屏幕空間對(duì)面的具有物理身體的玩家”[1]之間的關(guān)系裂縫得以實(shí)現(xiàn)。“角色”與“玩家”這兩個(gè)“我”之間存在著“隱蔽的非對(duì)稱性”,盡管是暫時(shí)的,游戲機(jī)制依然在盡力完成其二者的同一化與切換主體時(shí)產(chǎn)生的認(rèn)知暈眩。更進(jìn)一步的,玩家所在的空間與游戲里的3D空間在屏幕空間(screen space)中形成交疊后,玩家的游戲視點(diǎn)也隨之彌散,玩家可以在復(fù)數(shù)人物的任務(wù)視角中以無視自身主體性的方式游走。

從精神病理學(xué)的角度看,游戲本就是一種精神分裂癥狀,玩家在不同人稱、視角和主體之間反復(fù)橫跳,符號(hào)化的游戲世界并不存在真實(shí)的縱深,玩家需要自行修復(fù)縱深感體驗(yàn)。在自我認(rèn)知的彌補(bǔ)過程中,游戲所產(chǎn)生的軀體化(somatization)被懸置了。

盡管游戲在模擬投射上就已是主體的分裂性構(gòu)造,但要在游戲中復(fù)現(xiàn)雙相患者的感受依然不容易,因?yàn)槠渲羞€涉及更復(fù)雜的親知理論(acquaintance theory)中的他心問題(Problem of other minds)。

他心問題的核心在于證明其他人與我們擁有相似的心智體驗(yàn),俗成心理學(xué)傾向于兩類方法論,分別是經(jīng)由推理猜測(cè)的理論論(the theory theory)和假設(shè)自己所處對(duì)方視野的模擬論(the simulation theory)[2]。體育游戲的模擬(無論是規(guī)則的、世界的還是動(dòng)作的)就更傾向于模擬論的方法論。但模擬論有一個(gè)前提,即自己與對(duì)方所采用的私人感覺是常態(tài)的,是可以共通的,更重要的是可以被共同語言表述的。

可是精神障礙患者的問題也就在于此。處于患病時(shí)期的個(gè)體的私人感受是斷裂多變的,其表達(dá)能力由于精神狀態(tài)不穩(wěn)定而被大量剝奪,投射在日常生活里,還形成了身體的軀體化(somatization)癥狀,即心理障礙問題沒有以心理癥狀呈現(xiàn),而被置換為軀體癥狀,精神層面的傷害與痛苦都被抑制了,轉(zhuǎn)移到身體上。這種癥狀在“被污名化的心理化(psychologization)”社會(huì)環(huán)境中顯得更加嚴(yán)峻,軀體經(jīng)驗(yàn)的軌跡也被塑造得更強(qiáng)烈[3]。這樣患者就更加有傾向性地認(rèn)可心理癥狀中的生理成分,而否認(rèn)其心理成分。于是模擬論的認(rèn)知基礎(chǔ)在精神障礙患者的他心證明中被破壞了,“正常者”根本無法假設(shè)自己所處的對(duì)方的體驗(yàn)與感受。

所以在很多有關(guān)精神障礙的游戲中,會(huì)傾向于選擇理論論的方式讓玩家從視聽中推理出精神障礙者應(yīng)有的體驗(yàn)。比如《光之小鎮(zhèn)》(The Town of Light),玩家在主角精神分裂癥患者Renèe的引導(dǎo)下,在精神病院中探索未知與體驗(yàn)她的幻覺,關(guān)鍵是與她一同經(jīng)歷(看見)各種折磨,最后被額葉切除的過程。有時(shí)候游戲也會(huì)通過交互的方式在視聽感受上強(qiáng)化觀看,在《艾迪芬奇的記憶》(What Remains of Edith Finch)里,在罐頭廠工作的Lewis Finch患有分離轉(zhuǎn)換性障礙,玩家在閱讀信件的時(shí)候必須同時(shí)操作走迷宮與切魚的雙線行為,以模仿Lewis的精神狀況。《萬手一體》(Out of Hands)中,擁有情緒障礙癥的“我”的所有身形都變成了無數(shù)雙手拼湊成的模仿,玩家進(jìn)行的卡牌游戲則是與各種負(fù)面情緒的對(duì)戰(zhàn)。

但《雙相》的游戲設(shè)計(jì)放棄了敘事,直到最后才通過一段情感獨(dú)白回溯敘事存在的可能。按照主創(chuàng)徐瑞翔的說法,他們的重心在機(jī)制而不是敘事,游戲Demo演示當(dāng)天,在場(chǎng)的所有人一開始都不理解這個(gè)游戲機(jī)制的意圖。

《雙相》傾向于采用更接近模擬論的方式向玩家傳遞雙相患者的軀體化癥狀,而且非常靠近體育游戲?qū)ΜF(xiàn)實(shí)世界的模仿,只不過一種是基于視聽體驗(yàn)的,另一種是基于心智感受的。這兩種模仿在視角上并非是一致的,按照松本健太郎的說法,這是第一人稱的視覺性與第三人稱的觸覺性的縫合。《雙相》里紅黑交錯(cuò)的視覺光敏性切換是模擬雙相障礙患者的第一人稱的,但被操縱的白色小丑在各色塊與符號(hào)之間的穿梭觸覺又是第三人稱的,于是玩家無法修復(fù)這二者之間的感覺失諧,只能在其裂變中不斷墜入精神障礙的世界,這就讓部分玩家形成了更加難受的軀體化游戲體驗(yàn)。

紅黑交錯(cuò):視覺的軀體化

對(duì)于游戲來說,如果不是體育游戲或體感游戲,軀體化是難以被表現(xiàn)出來的,只能經(jīng)由痛感聯(lián)覺的方式將其轉(zhuǎn)置為視聽與感受。對(duì)于視聽來說還會(huì)面臨一層考驗(yàn),即精神障礙患者眼中的世界并不是被二次轉(zhuǎn)置來的,而是個(gè)人對(duì)世界的別樣感知。

蒙克(Edvard Munch)的《吶喊》就是一個(gè)例子,該畫不僅體現(xiàn)出焦慮癥患者眼中扭曲的世界,也體現(xiàn)出焦慮癥患者自身的模樣。蒙克本人也是深度焦慮癥患者,他所繪制的色彩獨(dú)立又旋轉(zhuǎn)的交錯(cuò)成為現(xiàn)代主義下被異化者的感受共知。在《吶喊》中,欣賞者所看到的不只是別人眼中的吶喊,還是畫作中人的吶喊所影響的周遭世界,即第一人稱視角被重新窺探,轉(zhuǎn)為第三人稱視角的視像。

同樣的,精神障礙患者也是如此。作為審美主體的自我,能從自身視域中觀看世界的同時(shí),也被“正常者”的體驗(yàn)進(jìn)行比較,變成被觀看的客體。同時(shí),如果游戲真正能復(fù)現(xiàn)精神障礙患者所觀瞻的世界,這種逼真性反而會(huì)成為誘發(fā)蟄伏在“正常者”體內(nèi)精神失常的緣由。所以《雙相》不得不在兩者之間尋求平衡。

游戲中被操縱的白色小丑,是一個(gè)被高度幾何簡約的人物,在后續(xù)的謎題解釋中,玩家才明白,這是陷入雙相情感障礙的“16歲的那個(gè)夏天的她”。但是在游戲一周目中,玩家并不知道該角色的身份,難與此達(dá)成共情,只能始終以觀看者視線去操縱該角色。

但紅黑交錯(cuò)的視覺世界,又是雙相障礙患者眼中的第一人稱視覺,角色的每一次彈跳,都會(huì)讓畫面實(shí)現(xiàn)一次紅黑色差的跳轉(zhuǎn)。但單挑是完成游戲時(shí)必須隨時(shí)進(jìn)行的動(dòng)作,于是玩家眼中的游戲界面,就在紅黑色轉(zhuǎn)換的持續(xù)進(jìn)行過程中完成,也讓游戲具有光敏性癲癇的可能。光敏性癲癇的軀體化癥狀與躁狂發(fā)作時(shí)的癥狀部分相似,也具備誘發(fā)雙相癥狀的可能。

所以游戲進(jìn)入界面就有明文提醒,“請(qǐng)雙相情感障礙患者注意游戲體驗(yàn),光敏性患者不宜游戲,同時(shí)游戲可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)面感受”。這個(gè)提醒形成了事實(shí)上的觀看與拒絕。雙相情感患者再次成為了被觀察的客體,他們(我們)也無法進(jìn)入游戲感受旁人眼中的世界是否真如自己所感那般。

強(qiáng)烈的顏色切換在游戲中隨處可見,尤其是在有日月交替的場(chǎng)景中,紅色的極晝感與黑色的極夜感以完全沒有任何過度的切換呈現(xiàn),視覺體驗(yàn)上也隨之出現(xiàn)嚴(yán)重的不連續(xù)性(discontinuity)。一般而言,睡眠會(huì)讓人們成功度過晝夜交換,但雙相障礙患者對(duì)睡眠卻并不只是如此。某些醫(yī)學(xué)治療方式(喚醒療法)就是通過剝奪睡眠的方式促進(jìn)情緒和認(rèn)知能力的即時(shí)改善,當(dāng)然代價(jià)是一旦進(jìn)行睡眠補(bǔ)償,復(fù)發(fā)概率會(huì)大幅提升[4]。

在游戲中白色小丑所做的事情,就是在不斷的紅黑色轉(zhuǎn)過程中逃離或通關(guān),這或許也是一種治療方式:睡眠剝奪、鋰和光照結(jié)合的三重生物鐘療法(筆者也經(jīng)歷過)在游戲中都有體現(xiàn),黑色是睡眠剝奪,鋰是藥物服用,而紅色則是強(qiáng)行光照。所以白色小丑在進(jìn)行的過程,就是通過持續(xù)逃離,即保持清醒的方式同時(shí)剝奪睡眠和持續(xù)光照來治療自己,能否通過卻變成其次。

這種第一人稱的視覺性在游戲中也不斷被第三人稱的觸覺性所提醒并強(qiáng)化,讓玩家的視線受到三重干擾,分別是紅黑的視差轉(zhuǎn)變、操縱彈跳的視覺動(dòng)線,以及往返不同通關(guān)節(jié)點(diǎn)的單調(diào)體驗(yàn)。在這三重干擾下,白色小丑不再只是雙相患者的化身,而是實(shí)時(shí)屏幕(screen of real time)下的動(dòng)態(tài)光點(diǎn)[5]。于是玩家從屏幕譜系和醫(yī)學(xué)觀察中獲得全新的視覺感受,前者是雷達(dá)追蹤體驗(yàn),操縱白色小丑的過程變成采用光槍(lightgun)追蹤光點(diǎn)的過程;后者則變成界限性腦電圖的動(dòng)態(tài)軌跡。同時(shí),在關(guān)卡“往復(fù)”與“循環(huán)”中,還出現(xiàn)了大量形似腦漲落圖(encephalofluctuograph)的構(gòu)筑形態(tài)。無論是腦電圖還是腦漲落圖,都是“正常者”用以判斷精神異常者的尺度之一,于是看似第一人稱的視覺性被另一種更加“科學(xué)觀察”的他者視線所褫奪,被異化為光點(diǎn)的雙相患者在游戲界面中左支右絀,愈加難以逃離。

操縱失調(diào):感受的軀體化

重復(fù)作為“惡在文學(xué)中的顯現(xiàn)形式”[6],在地獄神話中是作為續(xù)寫痛苦的永久懲罰而存在的,地獄成為無-地點(diǎn)(Un-Ort)的循環(huán)空間,地獄中的個(gè)體也成為被軀體化懲罰的客體。薩特在戲劇《間隔》(Huis clos)中給出了存在主義式的答案,即無限(ad infinitum)的模仿帶來單調(diào)與重復(fù),并對(duì)其中的主體形成持續(xù)(如業(yè)火般的)灼燒感。這種灼燒感與狂躁感頗為相似,使玩家的自我意識(shí)備受折磨。在《雙相》中,玩家操縱白色小丑通關(guān)的過程,是第三人稱觸覺的感受加持,而這種感受被過視化(overvisual)的平面所眩暈。在游戲進(jìn)行的過程中,并不是角色,而是游戲的各種重復(fù)行動(dòng)驅(qū)使玩家產(chǎn)生強(qiáng)烈的雙相情緒(尤其是躁狂情緒)。在游戲機(jī)制的刻意為之下,游戲在完成路徑、游戲體驗(yàn)與視線彌散三個(gè)方面,加重了感受的軀體化。

在完成路徑上,游戲過程出現(xiàn)大量重復(fù)操作。按主創(chuàng)徐瑞翔的說法,這是為了反映“雙相情感障礙反復(fù)復(fù)發(fā)的現(xiàn)實(shí)……要出去,就一定要在這里繞來繞去”。從游戲的第三關(guān)開始,玩家就不得不反復(fù)在同一界面內(nèi)往返,以便觸發(fā)機(jī)關(guān)完成通關(guān)。到第六關(guān)之后,這種體驗(yàn)會(huì)更加顯著,白色小丑不僅要重復(fù)走過已經(jīng)觸發(fā)的機(jī)關(guān)數(shù)次(這還是參考了攻略的前提下),在某些特殊場(chǎng)景還需要主動(dòng)墜落重進(jìn)游戲界面,才能搭建其紅黑雙色形成的殘缺的通關(guān)路線。這種過重復(fù)(too repetitive)機(jī)制不斷耗費(fèi)玩家的耐心,也持續(xù)犧牲著游戲的可玩性,并在第一人稱視覺性的刺激下,將焦慮與無聊的雙重體驗(yàn)不斷強(qiáng)化。

在游戲體驗(yàn)上,這種感受被愈加放大。游戲在手機(jī)操作界面的搖桿體驗(yàn)非常糟糕:手部會(huì)遮擋部分視線,且觸控判斷容錯(cuò)率極低,導(dǎo)致白色小丑在手機(jī)上的彈跳操作比桌面端更加困難,也導(dǎo)致角色墜亡的概率大幅提升。如果說往返機(jī)關(guān)是橫向的焦慮體驗(yàn),不斷死亡重開游戲則成為縱向焦慮體驗(yàn)。縱橫交錯(cuò)形成的焦慮張力不斷感染玩家的視聽,進(jìn)而對(duì)自己的指尖操縱產(chǎn)生了煩躁。

游戲界面除了色塊以外,還有大量觸發(fā)機(jī)關(guān)后改變運(yùn)動(dòng)軌跡的線條,這些線條讓玩家生成視線彌散。這些線條形成身體之外的符號(hào)樣本,他們被白色小丑的紅黑色轉(zhuǎn)和機(jī)關(guān)觸發(fā)的操作所牽扯,形成了書面舞蹈(written dance),形成純粹的物理特性,即非生命的客體以具備生命的活力(élan vital)的方式出現(xiàn),隨后“以在工作中受到指令暗示的壓抑程度而逐步被削弱”[7]。即玩家感受到的由這些線條生成的運(yùn)動(dòng)感,既是一個(gè)活力被剝奪并最后形成被“完全執(zhí)行的符號(hào)”的過程(中心視點(diǎn)運(yùn)動(dòng)),也是與白色小丑的運(yùn)動(dòng)路線(橫向視點(diǎn)運(yùn)動(dòng))相背離的過程。

不管是視聽體驗(yàn)還是操縱感受,都是通過游戲的軀體化指向?qū)裾系K軀體化的模仿。《雙相》玩家的感受被不同人稱所撕裂,同時(shí)透視體驗(yàn)也被多角度分離,仿佛不同相機(jī)眼通過畫面疊加的方式(黃文達(dá)將其稱為第四人稱單數(shù)視角)[8]達(dá)成類似杜尚的《下樓梯的女子》那樣的暈眩感。而這種過視化的平面投射在屏幕空間中,讓唯一的凝視焦點(diǎn)變成了不可能,認(rèn)知協(xié)調(diào)的“正常者”在游戲過程中都會(huì)因?yàn)榻裹c(diǎn)在游戲界面四處游走而變得躁動(dòng),原本就有軀體化的雙相患者則更難以駕馭游戲。

敘事解讀:結(jié)局的軀體化

在游戲體驗(yàn)之余,《雙相》的隱藏結(jié)局讓它擁有另一種被軀體化解讀的可能,那就是被額葉切除的未來。

紅黑交錯(cuò)在游戲中并不只是雙相和晝夜交錯(cuò)的意象,游戲在第五關(guān)《迷宮》里直接點(diǎn)出了紅黑交錯(cuò)的組合就是藥物,也就是游戲視頻中提到的鋰。換言之,在另一重意義上,玩家并不是在操縱角色通關(guān),而是在被角色操縱。玩家在感受角色服藥之后帶給他的更加扁平的世界——只有二色,沒有形象的,到處都是陷阱和墜落的世界。

赫胥黎(Aldous Leonard Huxley)在服用了LSD之后寫出的《眾妙之門》(The Doors of Perception)中提到,他享受到的至福體驗(yàn)就是由諸多的顏色交錯(cuò)而成的平面世界[9]。而藥物治療,就如游戲所說,其實(shí)只能懸置精神病癥,而不能真正療愈病癥。

徹底治好,還有一個(gè)已經(jīng)被廢棄已久的解釋,那就是額葉切除。

“醫(yī)生會(huì)對(duì)那些被診斷患有包括從輕度抑郁癥、焦慮癥到精神分裂癥這類嚴(yán)重精神疾病的各種人進(jìn)行額葉切除術(shù)。總之,那時(shí)候的醫(yī)學(xué)專家認(rèn)為這是在‘給靈魂做手術(shù)’,可以治好從輕度抑郁癥到重度精神分裂癥的所有毛病。”[10]

在旁人看來,隨時(shí)可能墜落的白色小丑(雙相患者)當(dāng)然是不正常的,但是被額葉切除之后的病人雖永遠(yuǎn)不會(huì)再受到雙相情感的折磨,卻因此成為完全順從的僵尸——這也可以是“治好”的結(jié)果。在很多影視作品里,越是深入展現(xiàn)精神患者體驗(yàn)的作品,最后結(jié)局也越發(fā)趨同,那就是接受額葉切除,從《發(fā)條橙》(A Clockwork Orange 、1971)、《潘神的迷宮》(Pan's Labyrinth 、2006)、《美少女特攻隊(duì)》(Sucker Punch、2011)、再到《你好,瘋子》(2016),莫不如是。

也就是說,《雙相》也存在另一種更加自主規(guī)制(self-imposed)的解釋。

玩家以為自己是在幫助白色小人不斷治愈自我,但這白色小人其實(shí)是在不斷逃離被“額葉切除”的未來。不過白色小人永遠(yuǎn)無法逃離這一“命運(yùn)”,這是因?yàn)橥婕乙恢痹诓倏v她,操縱她向著“太陽”(紅黑疊加出的白色象征著額葉切除手術(shù)臺(tái)上的白色手術(shù)燈)前行。她在不斷證明自己不會(huì)傷害其他人(困在牢籠中),積極服藥證明自己好了(困在迷宮里),甚至配合一遍又一遍重復(fù)的治療(困在往返中)。但是玩家不信,依然還是在操縱她不斷向往太陽。直到最后,她被迫通過了第九關(guān)。最后出現(xiàn)的視頻則是她一步一步向玩家靠近,從一開始的二維畫面,變成了一個(gè)有三維的主體的人,她對(duì)玩家說“辛苦了”——以后,我再也不會(huì)發(fā)病了。

在游戲第九關(guān)的隱藏結(jié)局也說明了一切,即玩家可以操縱白色小丑去另一個(gè)沒有太陽的方向。并不是太陽背后就是治愈的大門,她完全可以不用接受額葉切除,她也能好——當(dāng)然玩家也不會(huì)看到那一段冗長的游戲解說。

韓炳哲認(rèn)為,精神病癥的治愈本質(zhì)上是一種殺害,殺害了完整的人性,回到高度自我規(guī)訓(xùn)的意識(shí)工業(yè)之中,在這里我們遇到了“友愛的老大哥”,他不斷誘導(dǎo)人們自我剝削和自我啟發(fā)(Selbstauslechtung),從而變得更加原子化。

“為了創(chuàng)造更大的生產(chǎn)力,情緒資本主義(Kapitalismus der Emotion)還學(xué)會(huì)了游戲,其實(shí)就是另一種工作形式(das Andere der Arbeit)。感性資本主義將生活和職場(chǎng)都進(jìn)行游戲化(Gamifizierung)。”[11]

《雙相》在某種程度上也成為游戲化的產(chǎn)物,不過我們依然能在游戲中看到被軀體化(異化)的自我。不斷死亡和重生,游戲現(xiàn)實(shí)主義對(duì)死亡邊界的模糊。尤其是在手機(jī)體驗(yàn)很糟糕的情況下,更加重了“可以重生”這一印象。不斷往返重復(fù)的異化的體驗(yàn),回到了情緒資本主義的陷阱,讓玩家自我啟發(fā)式的去完成游戲。但是,如果以非玩家和非角色的第四人稱角度去看這個(gè)紅黑交錯(cuò)的游戲界面,卓別林(Charlie Chaplin)在《摩登時(shí)代》(Modern Times)下呈現(xiàn)的交錯(cuò)齒輪又再度浮現(xiàn)在眼前,那些在規(guī)訓(xùn)社會(huì)中被集中矯正(konzertierte Orthop?die)的畫面,并不只存在于雙相患者的世界中。或許在游戲里,玩家所感受到的強(qiáng)烈躁狂的情緒狀態(tài)(emotionszustand)并不是雙相患者的體驗(yàn),而是作為個(gè)體存在的印記。

注釋:

[1] 松本健太郎. 體育·游戲的構(gòu)成——它模仿了現(xiàn)實(shí)的什么?[J]. 鄧劍譯. 陳梓楠校.參考鄧劍編譯. 探尋游戲王國里的寶藏[D]. 上海書店出版社,2020.12:221

[2] 理論論是指,我們對(duì)他人心理的猜測(cè)基于一個(gè)(一系列)關(guān)于心靈和行為關(guān)系的理論,例如我認(rèn)為撓身體的某處是感到該處癢的表現(xiàn),那么他撓腿我就可以推測(cè)他正處于腿癢的狀態(tài)中,這是通過我們推理(reasoning)得到的。模擬論認(rèn)為我們通過設(shè)想自己處于對(duì)方的位置(place)/視角(perspective),我們通過這樣的方式進(jìn)行行為預(yù)測(cè),通過形成假設(shè)-測(cè)試的方式進(jìn)行行為解釋等。理論論和模擬論都是一大類理論,包括多種不同內(nèi)容的具體主張。詳情參照翟剛.自我知識(shí)(三)內(nèi)感覺理論[OL]. 知乎,https://zhuanlan.zhihu.com/p/20675294

[3] Karen Hanson. Social Origins of Distress and Disease: Depression, Neurasthenia, and Pain in Modern China by Arthur Kleinman[J]. New Series, Vol. 1, No. 3, Obstetrics in the United States: Woman, Physician, and Society (Sep., 1987), pp. 343-345

[4] Linda Geddes. Staying awake: the surprisingly effective way to treat depression [OL]. https://mosaicscience.com/story/staying-awake-surprisingly-effective-way-treat-depression/

[5] 列夫·馬諾維奇. 新媒體的語言[D]. 貴州人民出版社,2020:101

[6] 彼得·安德雷·阿爾特. 惡的美學(xué)歷程:一種浪漫主義解讀[D].寧瑛,王德峰,鐘長盛譯. 北京:中央編譯出版社,2014:214

[7] 克勞斯·皮亞斯. 電子游戲世界[D]. 熊碩譯. 上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2021:41

[8] 黃文達(dá). 第四人稱單數(shù)——論電影影像的自主性[J]. 北京電影學(xué)院學(xué)報(bào).2010(3):79

[9] 阿道司·赫胥黎.眾妙之門[D]. 陳蒼多譯. 北京燕山出版社,2016:15-17

[10] John Kuroski. The Twisted History Of The Widely Misunderstood Lobotomy[OL]. https://allthatsinteresting.com/lobotomy-walter-freeman

[11] 韓炳哲. 精神政治學(xué)[D]. 關(guān)玉紅譯. 北京:中信出版社,2019:57-67

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司