- +1

國民藝術運動:滕固與20世紀中國“社會美育”思潮

近代中國“社會美育”理念的早期建立與傳播,是中華美育精神內涵現代性轉化歷程中的一個重要組成部分。20世紀上半葉中國新派學者對于國民大眾“社會美育”運動多有探索和實踐,滕固是這一時期中國藝術學研究領域的奠基學者之一。自青年時代開始,他就深受20世紀中國文化界“文藝大眾化”思潮與近代歐洲公眾美育理論的影響,逐步形成了獨特的“民眾藝術”理論,借以表達現實關懷與批判立場,成為其推動中國“國民藝術復興運動”,進入20世紀中國藝壇思想言說中心,參與社會文化改造事業的一次嘗試。這種難能可貴的研究意識與現實關切,為新時代中國特色“大美育”理論建設,提供了重要的本土經驗與啟示意義。

一、引言

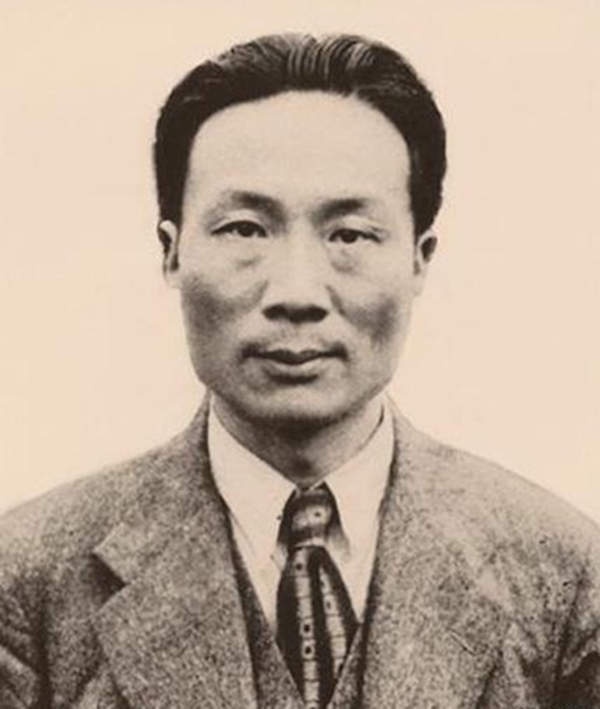

“社會美育”是面向全社會成員普遍實施的審美教育活動,目的在于提高國民大眾的審美修養、思想道德與科學文化素質。20世紀上半葉,受近代中國民族國家建立的時代影響,中國新派學者對于在一般國民大眾中推行“社會美育”理念多有探索和實踐,這與國民文化身份的認同理想、社會大眾文化風氣的改造事業緊密合拍。滕固(1901-1941)是20世紀上半葉中國藝術學與藝術史論研究領域的重要奠基學者之一。1901年他出生在上海寶山月浦鎮的一個文人世家,受到了良好的家庭教育與家學熏陶。1920年10月,自上海美術專科學校技術師范科畢業后,滕固東渡日本,進入東洋大學專門學部文化學科就讀。彼時的東洋大學有和辻哲郎(1889-1960)、大西克禮(1888-1959)、柳宗悅(1889-1961)、出隆(1892-1980)等當時日本著名的新派哲學與美學學者在此執教,其“文化學科”寬口徑的課程設置與頗帶“雜學”色彩的教學特點,為其初步打下了一個開闊的西學根柢與英文、德文語言基礎,對滕固的世界觀、文化觀,及其青年人文學者身份的形成,產生了重大的塑造意義,極大地開拓了他的知識視野和學術眼界。此時正恰逢第一次世界大戰結束之際,歐洲學者反思西方科學主義破產、文明衰落的著作大量出現,并傳入日本,顯然對身處日本文化界的滕固有著極大的震動,特別是他得以有條件接觸到了對明治維新后的日本有深厚影響的德國學術。在目睹過彼時日本學術界、教育界、文化界的發達繁榮之后,滕固開始反觀20世紀20年代中國文藝界的現狀。而他在上海美專和東洋大學所受到的美術實踐與藝術理論訓練,也促使他自覺從藝術原理的角度,對藝術界的現實問題予以剖析和探源。

滕固

然而,目前學界針對滕固青年時代的藝術理論探索與治學努力,尚停留在籠統粗略的研究層面,存在許多關注盲區與缺漏之處,仍有可待進一步深入探討的空間。實際上,滕固自踏入藝術研究領域開始,就已然注意到了從歷史出發,通過回溯古代,鉤沉各藝術形式精神內涵的內在關聯,借以表達自己的現實關懷與批判立場,努力追求一種富有學理性的“logic critique”(有邏輯的批評)的藝術研究方式。他從一開始就沒有單純局限在美術領域,而是立足一個開闊的文化史視角,涉獵游走在小說、詩詞、戲劇、繪畫等不同領域的形式之間,找尋它們在創作原則、表現方式和藝術原理上的貫通之處,回答“藝術是什么”的困惑,進而對美術的本源、功能、性質等核心原理加以深入探求。在此基礎之上,滕固逐步形成了獨特的“民眾藝術”構想,這是“社會美育”理念在近代中國早期形成過程中的一個代表,也成為考察20世紀上半葉中國文化界“文藝大眾化”思潮傳播與影響的典型案例。

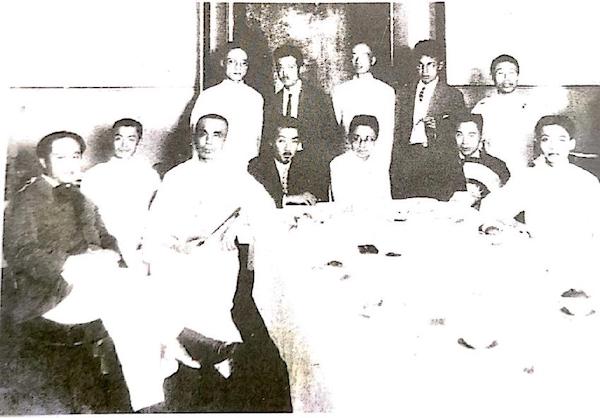

1920 年代滕固(后排左一)與姜丹書、王濟遠、朱屺瞻等上海藝術界學者、畫家聚會留影

二、從戲劇到美術:滕固“民眾藝術”構想的形成背景與歐洲范本

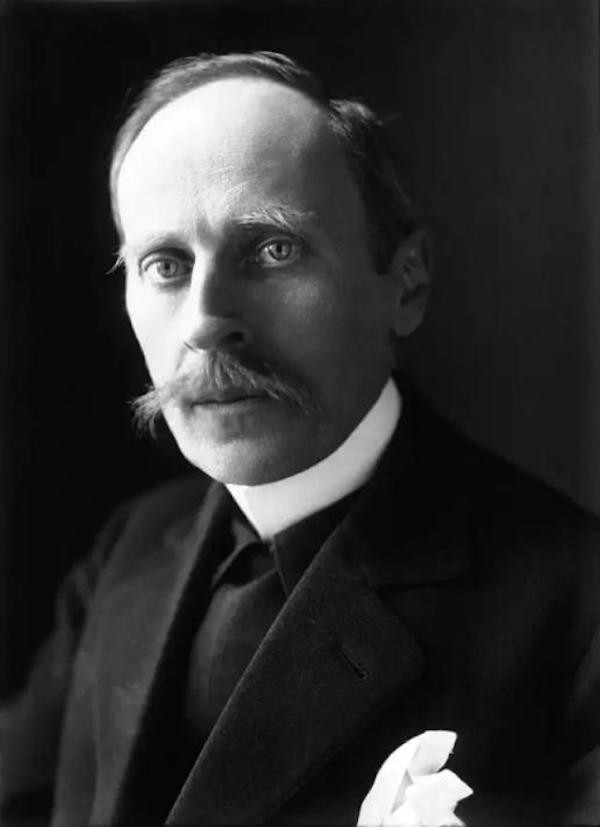

自1920年留學日本開始,滕固較早提出了“民眾藝術”的全新構想與“國民藝術復興運動”的現實主張,并從對西方現代派戲劇理論的關注開始,移植推廣在對藝術領域的宏觀考察上。此時新文化運動中的白話文運動、詩界革命、小說界革命、戲劇革命思潮正風起云涌,滕固自然深受其間的影響。1920年1月15日,滕固在上海寫下《戲劇革命》一文,作為他“戲劇革命第一次的宣誓”。這篇文章的創作背景是他這一時期對法國作家羅曼·羅蘭(R.Rolland)“民眾劇場”、“民眾戲劇”(le Théatre du Peuple)理論的熏習與服膺。近代歐洲的戲劇表演作為一種大眾公共文化生活,發揮了社會美育、啟迪民智的作用。羅曼·羅蘭提出:“近代戲劇家的奇跡,就是發現了民眾”,故而滕固也認為現代派戲劇是“民眾藝術的結晶體”、“因是法國、德國便提倡民眾劇場;現在這‘民眾藝術’四個字,差不多全世界受他的感動了”,將其視作“民眾藝術”的代表。同時滕固又進一步指出,這種民眾藝術的發展理想,針對的正是世紀之交歐洲藝術的衰退局面,他引用羅曼·羅蘭的話說:“藝術衰弱到極點了,我們應該鼓吹民眾力的膨漲,去滋補他的衰弱”。滕固此時顯然已經認識到了傳統社會上層精英藝術與國民大眾藝術的分野,解釋道“因為歷來藝術,都以娛樂為本位,被幾多貴族,據為私有;和民眾絕不相干,分路走的”,他又引用托爾斯泰在《藝術論》中所謂“一般藝術”的主張,總結出“說現代戲劇的真精神,是民眾藝術的真精神,也無不可”的結論。在文中,滕固結合自己的觀察,分析了當時國內社會各階層對于戲劇的一般陳舊看法,這導致“作劇演劇是最下賤的營業;觀劇是最下賤的娛樂;劇場是最下賤的地方”,而無論是舊劇還是新劇,都變得毫無藝術性可言,他不禁感嘆“我論戲劇革命,因為我國戲劇腐敗到極點,有如政治,有如軍閥,有不得不革命的大勢”。因此針對戲劇界的這種頹唐狀況,滕固高呼“推翻現在的所謂新劇”,他提出“創造民眾藝術真精神的新劇,介紹西洋名劇,表演文藝新作品”、“解放社會上的舊觀念,引導他們識別戲劇的好處”、“建設民眾劇場,以藝術改造社會”的三點主張,亦見其這一時期重視“民眾藝術真精神”的新穎姿態。而同時頗值得玩味的是,滕固這篇高呼中國戲劇革命的文章,是發表在上海美專校刊《美術》雜志上的,五四后新戲劇運動與新美術二者間的緊密關聯,亦可得見一二。

羅曼·羅蘭(R.Rolland)

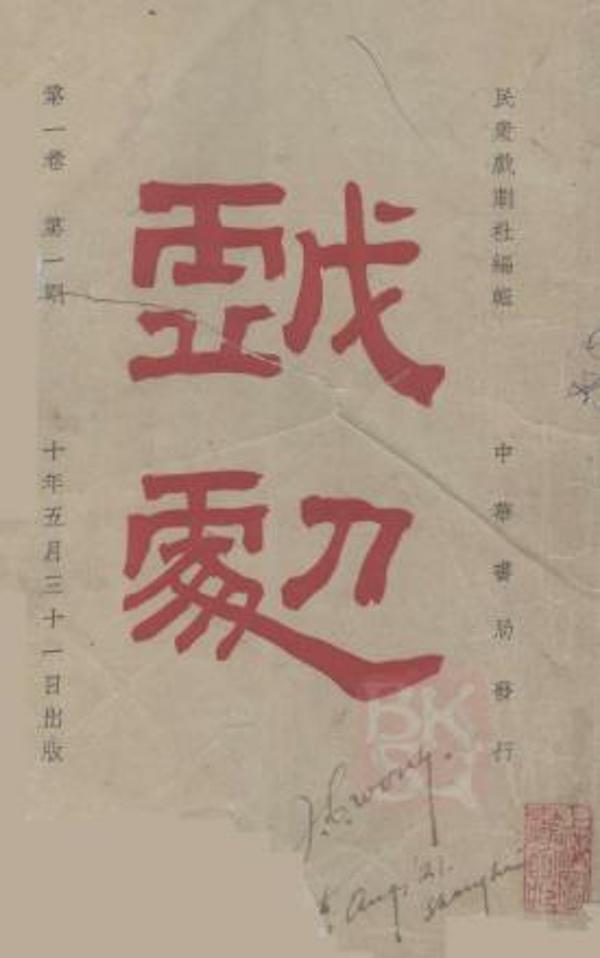

1921年5月31日,沈雁冰、鄭振鐸、熊佛西、歐陽予倩、陳大悲、滕固等13人在上海發起成立“民眾戲劇社”,創辦《戲劇》月刊。這一社名正來自于沈雁冰對羅曼·羅蘭“民眾劇場”一詞的效仿,其建社宗旨是“以非營業的性質,提倡藝術的新劇”,翻譯介紹了大批以易卜生(Henrik Ibsen)社會問題劇為代表的歐洲現代戲劇作品與理論,繼續力倡藝術改造社會的功用。這一年滕固也開始在東京嘗試寫作《夜》、《愛之循環》、《失路的一夜》、《失戀的小鳥》、《生命之火》、《殘廢者》、《紅靈》等白話文新詩與白話文劇本,甚至計劃在上海“造個藝術的劇場”。“民眾戲劇”思潮受到了1910年代日本大正初年以本間久雄為代表的日本“民眾藝術”論爭的影響,隨后,這種民眾戲劇運動以多種社團、劇社的形式在中國風行,一直持續到抗日戰爭之際,成為社會美育思潮在戲劇領域的一次革新。

民眾戲劇社社刊《戲劇》1921年第1卷第1期創刊號

1921年2月滕固在東京創作的 白話文話劇劇本《紅靈“Red Soul”》

而作為一個二十多歲的青年人,滕固的民眾藝術復興理想還受到了19世紀末德國與愛爾蘭文化復興運動的影響。在1925年撰寫的《國民藝術運動》一文中,滕固開篇就引述了德國極右藝術史家、民族主義者尤利烏斯·朗貝(Julius Langbehn)激進的文化保守主義言論。1890年朗貝匿名出版了《作為教育家的倫勃朗》(Rembrandt als Erzieher)一書,強調“德國文化正在被科學和知性主義摧毀,只有通過藝術(能體現一個偉大民族內在特質的藝術)的復興和新社會中英雄式、具有藝術天賦的人掌權,才能得到再生”。朗貝抱怨整個德國社會都正在遭受美國式商業消費文化的侵蝕,這種虛浮使得德國人喪失了對于德意志傳統藝術精神的繼承。因此他站在日耳曼種族主義的立場上,提出荷蘭人倫勃朗(Rembrandt)及其繪畫作品才是德意志民族精神和理想的集中體現。而在倫勃朗藝術的熏陶之下,藝術將會重新在德國社會取代科學,成為解決公眾精神空虛問題的良方。憑借這種觀點的宣揚,這本書在20世紀30年代前被重印了數十次,成為德國社會的暢銷書。滕固顯然讀過此書,他引用朗貝的話說:“Rembrandt不是平平淡淡的一個人,在他的藝術事業上看來,始終不失為荷蘭人。這件事實在對于我們的一大警告,強健絕倫的人物,由于健全的種族精神所產生;而健全的種族精神,由于健全的民族精神所產生的”。朗貝的這種煽動性理論在世紀之交的德國文藝界掀起了一場被稱作“鄉土藝術”(Heimatkunst)的運動,這在不同的藝術門類中均有所體現,如在詩歌創作上就出現了“國民詩人”、“鄉土詩人”的作家身份,代表人物有文學評論家弗里德里希·里恩哈德(Friedrich Lienhard)和阿道夫·巴特爾斯(Adolf Bartels)等人。這種提倡民族文學的意識也在20世紀上半葉被譯介至中國,成為“中國文藝復興運動”的思想資源之一。1927年郁達夫在《農民文藝的實質》一文中就談到了“有地方色彩的農村文藝”,他認為:“從前中國的田園詩人的作品,和德國鄉土藝術(Heimatkunst)的詩歌小說戲劇中之有社會性,現代性者,也可以成立,也可以說是農民文藝的一種”。滕固在《國民藝術運動》中也介紹到了里恩哈德:“十九世紀末二十世紀初,德國人有一種鄉土藝術Heimatkunst的運動,要在藝術上發露種族的特色,地方的感情。于是鄉土詩人群起,其中最有力的評論家Lienhard,大聲疾呼,最為有力,他所謂國民詩人,要有歷史與國土的根柢;從確定的觀點上,泛觀社會人生,以變其形式與傾向,造成一時代的時代精神”。

德國極右藝術史家、民族主義者 尤利烏斯·朗貝(Julius Langbehn)

《作為教育家的倫勃朗》(Rembrandt als Erzieher)1890年版

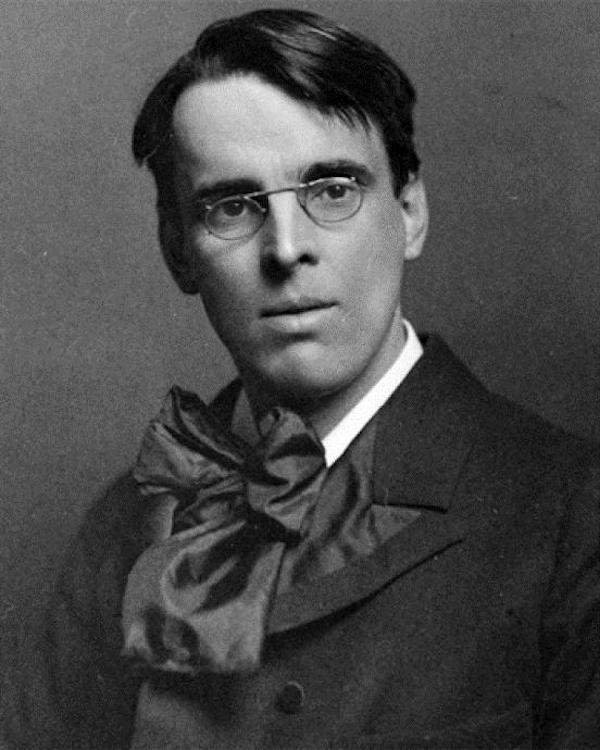

除受到德意志的民族主義影響之外,愛爾蘭也在19世紀末至20世紀20年代出現了與擺脫英國殖民統治斗爭相呼應,旨在復興民族文學、戲劇與藝術的“愛爾蘭文藝復興運動”(Irish Literary Renaissance),這也是催生滕固力倡國民藝術復興的另一思想源頭。實際上,愛爾蘭唯美主義和象征主義詩人葉芝(W.B.Yeats)正是在詩歌和戲劇上對留日之后的滕固影響最大的作家,他在多篇文字中都對葉芝的詩歌和劇作原文信手拈來。在《國民藝術運動》中,滕固先后列舉了葉芝、愛爾蘭劇作家約翰·米林頓·辛格(J.M.Synge)和奧古斯塔·格雷戈里夫人(Dame Isabella Augusta Gregory)三人,他們都是愛爾蘭戲劇復興運動的核心成員,創作了一批以區別于英語的本民族語言為載體,表現愛爾蘭農民生活和民間故事的劇作,這一愛爾蘭文化精英群體成為了滕固“民眾藝術”構想以資借鑒的另一歐洲范本,稱其“在他們的民族歷史上,長留榮光,永為前人贊嘆”。

愛爾蘭戲劇復興運動核心人物、詩人葉芝(W.B.Yeats)

三、“文藝大眾化”思潮與“民眾藝術”構想的深化

早在1922年7月滕固在上海美專暑期學校講授美學課程時,就已經注意到了發展藝術教育和民眾藝術,在改造近代中國社會,促進社會大眾精神文化建設與情操陶冶層面上的重要性,在授課講稿《文化之曙》中,他提出了“文化主義的建設”問題,強調“現代人的生活,被政治軍閥社會、家庭壓制,充滿了不安與煩悶,而中心生命的發現,同時在吾人理想與欲望之間;這種中心生命,便是文化的建設——文化主義的建設——發出新生命的微光,來補救不安與煩悶;事業上最需要的——藝術教育與民眾藝術的建設”。滕固之所以要重視最一般民眾生活的目的之一,正因為一個時代的文化風貌,是植根于那個時代的民眾生活與集體精神,所謂“文化是時代精神的表現;一時代有一時代的民眾生活,其中學術、宗教藝術,以至制度、風俗、道德,綜合了復雜的民眾生活,而構成時代的文化”,而在此其中,“研究文化的全部,須先研究一般的藝術活動”,這就明確了文化與藝術的關系。因而在滕固看來,為了在20世紀上半葉解決中國民眾的精神生活問題,首要任務就是要推動民眾藝術與社會美育的發展,這是比傳統宗教的感化力量還要強大的精神層面建設。

滕固對于發揮美育在國民文化啟蒙作用上的認識,應當放在20世紀20年代前后中國文藝界“文化運動熱”、“藝術運動熱”、“民俗文藝熱”的大時代背景之下加以看待。事實上,在新文化運動后的這一時期,確實掀起了一場旨在突破精英與大眾文化界限,力求實踐“為人生而藝術”理想的民眾藝術討論熱潮,對民眾民間藝術的范圍、性質與功能也有了逐步深入的認識,“文藝大眾化”成為了20世紀上半葉中國文化界最為重要的思潮主線之一。1919年9月間,滕固恩師劉海粟與上海美專教師汪亞塵、俞寄凡、陳國良、賀伯馨一行,赴日本考察美術界現狀,這次東瀛之行的契機是同年4月日本畫家石井柏亭到訪上海美專時,向劉海粟介紹了一戰后“新近日本的一般藝術家”發動民眾藝術運動的情況,劉氏聽后“不覺‘悠然神往’”,開始好奇日本人“民眾藝術呼唱得最起勁的時候,究竟怎樣現象,也是不可不看的,因為這都是與我們從事藝術運動的人有特殊的關系的”。因此,通過近一個月的考察,劉海粟一行實地了解了當時日本美術界正在舉辦的“帝展”(帝國美術院展覽會)、“文展”(文部省美術展覽會)、“二科會”等美術展覽會的情況,意識到“日本美術發達到現在這種地步,的確還是民眾自己倡導起來的”,言辭中充斥著對于中國文藝界在民眾藝術領域無甚作為的憤憤不平,故而他呼吁“我很希望研究藝術的同志大家提起勁頭去做,只要先從個人入手,就是發展各人所有的個性,專門主動的創造。如果人人都這樣去奮斗,那便漸成了藝術的群眾運動”。此時的滕固恰好剛剛東渡日本求學,顯然身處其間的他,會被日本美術界所表現出的這種貼近民眾的藝術傾向所吸引注意,為其留下了深刻印象。

劉海粟《日本新美術的新印象》 上海商務印書館1921年版

同年12月,對滕固影響頗深的另一學界領袖蔡元培發表《文化運動不要忘了美育》一文,明確把廣義上的美術運動(包括造型藝術、音樂、戲劇、博物館、劇場、公園、城市規劃等)均看作是新文化運動不可分割的一部分,他提醒道:“現在文化運動,已經由歐美傳到中國了。解放呵!創造呵!新思潮呵!新生活呵!在各種周報日報上,已經數見不鮮了。但文化不是簡單,是復雜的。運動不是空談,是要實行的。要透澈復雜的真相,應研究科學。要鼓勵實行的興會,應利用美術……文化進步的國民,既然實施科學教育,尤要普及美術教育……所以我很望致力文化運動諸君,不要忘了美育”。1920年,呂澄撰文《什么叫民眾藝術?》,指出民眾藝術與一般藝術的最大區別,就在于它的教化功能,認為“民眾藝術純是種教化中流階級以下著包含勞動階級的平民的機關或方式,民眾藝術能有獨立的意義,便在這一點,所以不是一般的藝術,也便在這一點”。1922年汪亞塵也提出要打倒帝王式的藝術,回歸“民眾的藝術”,認為這是“時代戰斗的武器”:“我國的藝術向來是帝王式的藝術——貴族階級的藝術——歷朝的藝術品,大半是供給帝王和貴族當作娛樂的東西,與民眾可說沒有什么影響。現在卻不是這樣的時代了,大家都要打破這個迷夢來從事民眾的藝術運動!”1923年上海藝術專科師范學校校長吳夢非則撰文辨析了“民眾藝術”與“民眾的藝術”之區別,認為民眾藝術絕不是僅僅以民眾生活為表現題材,卻依舊滿足有閑階級好奇心的作品,它應當是“現代單一化的無產階級從他們的生活里面涌溢出來,像這樣的民眾,就能貫徹民眾之心而得到共鳴的藝術了”。同年,女作家蘇雪林以筆名“老梅”,開始在北京《學匯》雜志上全文翻譯連載了羅曼·羅蘭的《民眾藝術論》一書。1924年與滕固同為創造社社員的成仿吾,則提出民眾藝術運動與社會美育的關系問題,認為平民大眾對于藝術作品鑒賞力的提升,是與藝術教育的發達程度有關,因而民眾教育的普及是民眾藝術運動成敗的關鍵。

1924年12月,在慶祝上海美專建校十三周年時,汪亞塵再次強調:“近年來國內盛稱之新文化運動,藝術實含有至大力量,藝術乃文化之和,亦可謂文化中之精髓也”。1925年4月,劉海粟也作《民眾的藝術化》一文,繼續主張“人類為功利主義所苦,黑白不分,是非不明,沉夢酣睡,醒覺無時。少數藝人擅藝術之特權,民眾與藝術遮迣,能不窒息以死乎?吾人欲普及藝術舉行展覽會,俾民眾領略藝術之趣味,使人人的生活藝術化,而循其所以生之意義也”,這與滕固所謂民眾藝術運動能夠推進社會大眾精神文明建設的觀點,表達的正是同一個看法。1927年5月,時任國立北京藝專校長的林風眠南北呼應,發起召開“北京藝術大會”,提出“實行整個的藝術運動,促進社會藝術化”的目標,高呼“打倒貴族的少數獨享的藝術!打倒非民間的離開民眾的藝術!提倡創造的代表時代的藝術!提倡全民的各階級共享的藝術!提倡民間的表現十字街頭的藝術!”這將藝術大眾化運動推向了第一個高潮,引發了當時國內藝壇一線學者、藝術家們的參與討論,如鄧以蟄在為北京藝術大會所作《民眾的藝術》一文中,繼續辨析了“民眾創造的藝術”與“為民眾創造藝術”的區別,他和吳夢非的看法類似,認為“民眾的藝術是民眾自己創造的,給自己受用的;不是為藝術而有藝術的藝術家所能為他創造的,所能強迫他受用的……歸根一句話,民眾的藝術非得從民眾自身發出來的不可;從外面強塞進去的藝術也罷,非藝術也罷,總歸是不成的”。劉開渠則力贊召開北京藝術大會的必要性,呼吁“藝術是人人需要的,所以我們對于以前少數私有藝術的事情非打破不可。我們要把藝術放在民眾眼前,我們要以民眾為藝術的立腳點。我們要使藝術完成所有的人的人生,這樣的藝術也才是真的藝術,才是有意義有價值的藝術。把藝術給予民眾的唯一辦法,就是藝術大會。所以藝術大會在研究藝術的人是絕對不容忽視的”。

1928年4月,林風眠又轉往杭州籌建國立藝術院,8月成立了“藝術運動社”,其建社宣言中對藝術運動在新文化運動中被忽視的狀況表示痛惜,認為“在十余年來所謂新文化運動之中,藝術是占著最末一把交椅的,而藝術運動這個新名詞至今尚不成為口號,亦萬不及其他政治社會運動之澎湃而促人之注意”,因此,“藝術運動社”的目的是“雖際此干戈未息顛沛流離之時期,仍毅然決然揭起藝術運動的旗幟在呼嘯呻吟之中,宣傳藝術之福音!這是我們的天職!……我們深知在龐大中國而談藝術運動決非少數人的力量所能完全成其事的。集中全國藝術界之新力量而一致努力于藝術運動是為本社第一理想!發行藝術刊物廣事宣傳以促進社會上審美之程度,多多舉行展覽會俾民眾與藝術接近,或致力于藝術教育培植后起之秀,或創辦藝術博物院或組織考古團,凡此種種都是本社預定的工作”。

而從滕固個人的經歷角度來說,留日歸國后的1920年代中后期,他在自己的文藝理論研究之余,還開始憑借上海美專教授、上海國民大學教授、南方大學教授、金陵大學教授等學界身份,積極參與了政府官方有關民眾藝術運動的行政事務工作。這一時期他連續發表論文,討論社會美育與民眾藝術對于提升近代社會大眾文化素養的重要性。在感情色彩頗為激進的《民眾的教養》一文中,滕固明確提出培養民眾,尤其是青年群體“知識的教養”與“美的教養”的必要性,表達了自己對于推動社會美育的期待,而在《物質繁榮藝術凋落》一文中,他又將貴族精英藝術擺在了民眾藝術的對立面上,此文是滕固在閱讀了英國批評家威廉·莫里斯(William Morris)的《藝術與社會主義》(Art and Socialism)一文后所作的讀書筆記。19世紀中晚期以來歐洲出現了因工業化發展而社會浮躁,平民大眾人心迷惘的“世紀末”思潮,莫里斯等人對此提出了批評,認為當時在資本主義工商業社會的扭曲發展中,藝術趣味長期被精英階層所操控把持,這使得社會最廣大勞動者喪失了應有的享受自然慰藉的藝術權利:“Morris最痛感的,就是近代商業發達,操了至上之權,人們奉他為神圣時,藝術就被他蹂躪的了。近代人只管忙于搶劫很偏頗地劃分的物質的繁榮,把民眾藝術抑壓得奄奄一息。民家的大部分應有的藝術,分不到手了。所謂藝術只握住在少數的富豪,及富裕的人們手里,于是民家——勞動者之自然的慰藉喪失盡凈”。因此受到莫里斯的影響,滕固也反對肉欲的“奢耗品”,呼吁發揚民眾藝術的真精神,明確表現出在近代物欲橫流的商品經濟社會中發展民眾藝術的嚴肅感與緊迫性。

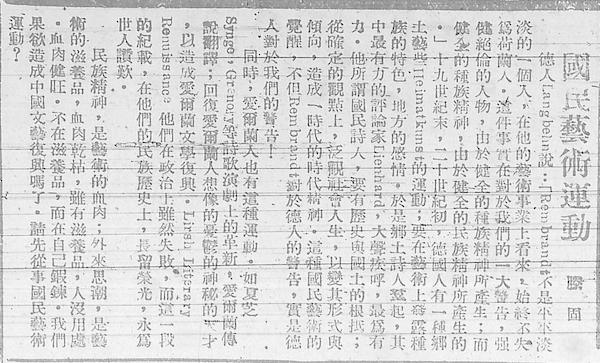

1925年滕固討論“文藝大眾化”思潮的論文《國民藝術運動》

1926年年末,滕固在《今日的文藝》一文中首次提出“庶眾主義”的說法,這是他受當時頗為新潮的唯物史觀與社會物質基礎決定上層建筑理論的影響。在20世紀上半葉近代中國的憂患時局之中,滕固力主發展民眾藝術的原因,還希望使“憂患不幸的庶眾”上升為社會和時代的支配階級,推翻“所有資產階級留下的個人主義的文藝及其流亞”,發展出“能嘔吐我們的憂患和不幸之真實的文藝,能反映我們被壓迫階級的理想和興趣的,含有新的時代心理的文藝”,從而發揮藝術改造社會,美化國民生活,啟迪民智的功用。

1924年滕固討論“社會美育”問題的論文《民眾的教養》

四、結語

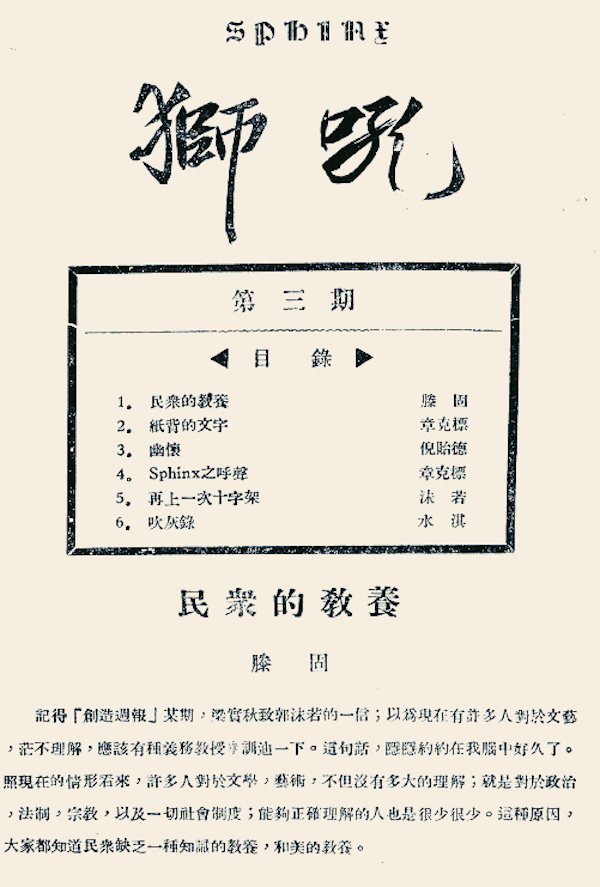

正是從20世紀20年代開始,滕固對西方文學、戲劇、哲學、美學著作進行了大量研讀,并在《時事新報》《小說月報》《創造周報》《獅吼》等五四時期上海著名的新文化新思潮刊物上撰寫發表了多篇文字,顯示出這一階段他的閱讀趣味、思考范圍與理論傾向,為他積累了一套初見體系的藝術學理論武器與藝術史研究工具,使其在20年代中期迎來了自己學術生涯的第一個高峰,基本形成了此后對于中國藝術史研究的問題格局與方法體系。滕固的第一部藝術史代表作《中國美術小史》成為了運用“民眾藝術”視角,考察中國古代美術成就的典型代表。憑借這種視角,滕固的藝術史書寫與古代畫史畫論相比產生了極大不同,他反對傳統畫史敘述中對于文人精英藝術與民眾藝術的界限,希望找尋國族文化藝術發展的整體線索,打造一部“國民藝術史”,從而回答“藝術的國民性”問題,重建有關中國藝術延續性與文化同一性的歷史敘事。因此“民眾藝術”構想的提出,使得滕固的眼界和思維不囿于一端,他在古代畫史書寫范圍之外,開始更多注意到建筑、雕刻、石窟造像、器物、工藝美術、紋樣裝飾等不入畫史之列,多由一般民眾所創造的美術類別,將它們作為藝術史研究問題的一部分加以看待分析,推動了20世紀初期中國藝術史寫作范式的現代轉型。

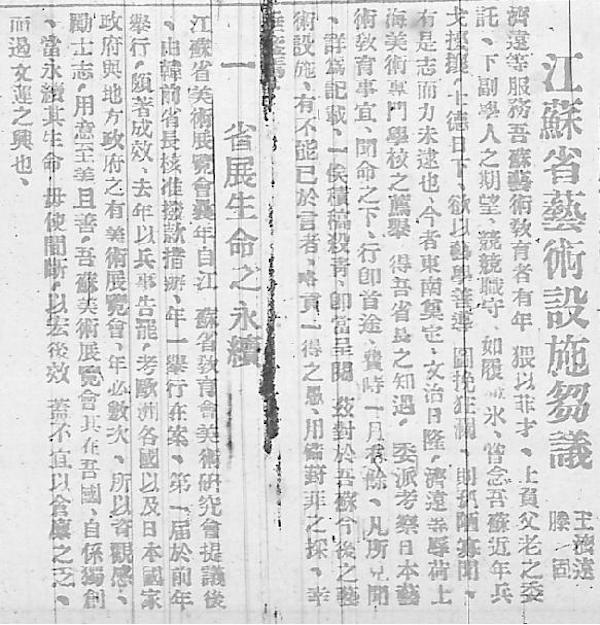

更為重要的是,滕固憑借發動中國“國民藝術復興運動”的方式,作為他參與20世紀上半葉中國社會文化與美育事業的一次實踐,以此思考中國現代“國民藝術”的風格革新與理論方法,找尋20世紀中國藝術演進再造的發展方向。他畢生也積極利用自己的藝術學者身份和教育官員職務,頻頻向官方建言獻策,呼吁通過民眾藝術運動教化和改造大眾文化素養。1926年3月,在代表江蘇省政府剛剛結束赴日本考察藝術教育回到上海后,滕固與王濟遠作為上海美專教授,合撰提交給江蘇省省長陳陶遺一份簡短的報告建議書《江蘇省藝術設施芻議》,其中兩人重點強調了對于民眾公共娛樂生活的引導和改造問題,認為公共娛樂文化“與民家生活有至深之關系,習于善則善,習于惡則惡”,因此作為政府官方,要注意“存其高尚優美之娛樂,禁止鄙陋荒淫之行為,以奠公共娛樂新設施之始基”。

1926年3月上海美專教授滕固與王濟遠提交給江蘇省省長陳陶遺的公文報告《江蘇省藝術設施芻議》

在抗日戰爭烽火四起的1939年,掌校國立藝專的校長滕固,又聯合原國立北平藝專校長趙畸、教育部音樂教育委員會委員唐學詠兩人,向當年召開的國民政府第三次全國教育會議提交了《改進藝術教育案》的提案,提出“普及社會藝術教育”的建議,認為“藝術教育,自當使其社會化而普及之”。他們建議在全國各市縣設立“民眾美術館”和“美術陳列室”,“以資民眾觀摩欣賞”。在此時全民族抗戰抵御外侮的現實局勢下,藝術被抬升到了關系國家生死存亡的政治高度,發展民眾藝術運動和社會藝術教育成為鼓舞民族精神和抗日斗志的有力武器,而其中之道理正在于他們所痛陳的那樣:“一個國家,民族能否獨立生存于世界,全看它的全體民眾有無民族思想,有無自信觀念。而民族意識能否發達,民族自信的觀念能否存在,則又全看他們的文化工作,有沒有自我、真我的獨特表現……民族意識豐富的國家,是決不會滅亡的”。這種強烈的民族情懷與現實關切,亦為當下新時代中國特色“大美育”理論建設,提供了重要的本土經驗與啟示意義。

(本文作者單位為中國社會科學院近代史研究所,原文標題為《20世紀上半葉中國“社會美育”理念的建立與實踐——以滕固“民眾藝術”構想為中心》,全文原刊于中國藝術研究院《藝術評論》2022年第11期)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司