- +1

李毅中:要加快關鍵核心技術和行業共性技術的攻關

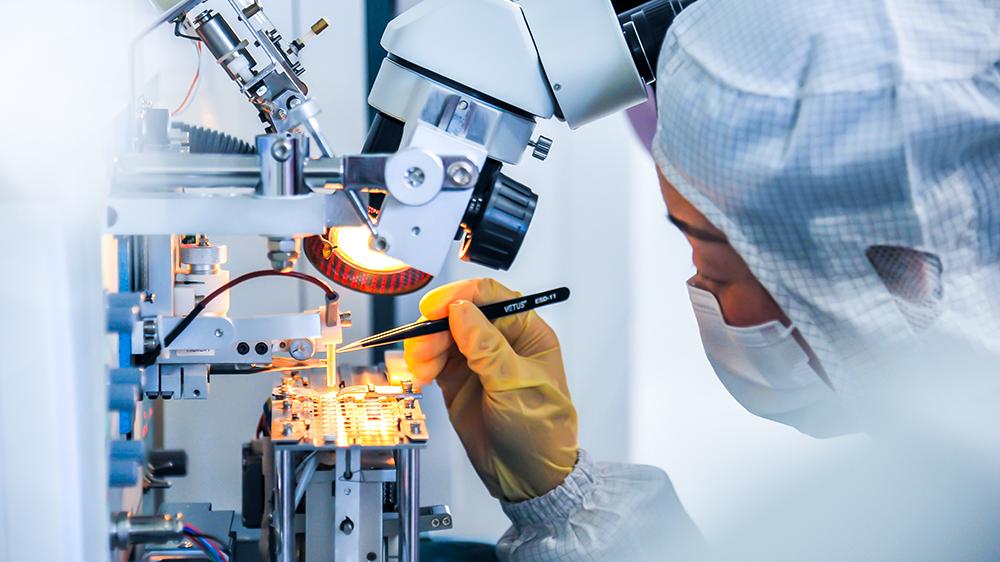

山西中科潞安紫外光電科技公司技術人員在工作。

“我國的產業多處于全球價值鏈的中低端。雖然我國是全世界工業體系門類最全的國家,但是結構還不夠優化,產品低端過剩,高端不足,質量品牌差距還比較大。”工業和信息化部原部長,中國工業經濟聯合會會長李毅中在12月24日由中國制造強國主委會和保定市政府主辦、中制智庫承辦的第七屆中國制造強國論壇上表示。

李毅中說,“在充分肯定我國工業制造業取得巨大成就的同時,我們在大變局下再次審視我國工業發展的風險挑戰和問題差距,然后去努力破解。我大概概括了這么幾個問題。”

一是中國工業制造業占GDP的比重出現了過早過快下降的趨勢,工業被邊緣化、被空心化的現象仍然存在。從2006年到去年,工業和制造業占GDP比重過快下降。工業從2006年的42%降到2020年的30.9%,最低點在去年有所回升,至32.6%。制造業占GDP比重在2006年是32.5%,然后降到2020年的最低點26.3%,去年有所回升,至27.4%。我們仍需要在認識上、政策上、措施上加以糾正。

二是科技創新能力還不夠強,一些關鍵技術、核心技術受制于人。中國科技投入的絕對量很大,去年是2.78萬億,世界第二,占GDP的比重是2.44%,很有潛力。但其中基礎研發只占總投入的6.2%,到2025年要力爭達到8%。發達國家是15%~20%。中國成果轉化率各種版本最高是30%,不及發達國家的一半。

三是工業基礎能力仍然比較薄弱。一些基礎的零部件元器件及關鍵材料和重要設備等還要依賴進口,存在不少被卡脖子的問題,重點產業鏈的安全存在風險。

四是地區行業企業的差異比較大。工業2.0、4.0并存,大中小企業融通發展不夠,區域產業同質化低水平重復建設現象仍然比較突出。

五是綠色低碳轉型比較遲緩,比如單位GDP能耗,雖然每年都要降低,但仍然是發達國家的2.1倍。嚴重污染有所扭轉,但還沒有根本改變。我們的二氧化碳排放量占全球的30%。碳達峰碳中和任務相當繁重。

六是數字化、智能化正在起步,制造業數字化轉型滯后。深度廣度還不夠,需要將兩化深度融合,促進企業的跨界融合走深向實。

七是部分能源資源短缺。中國原油對外依存度73.5%,天然氣44.3%,鐵礦石按含鐵量計算的話,85%是進口。另外銅、鈷、鎳也有90%左右進口,鋁70%進口。

八是產業國內國際循環還不夠暢通。國內市場存在著地方保護市場風格,國際多邊雙邊合作還有待加強。國際經貿合作的話語權和參與權仍然不夠。

“看到這些問題和差距,但也有解決問題的辦法,并且去付諸實施,去落實,這是我們自信有實力的表現。”李毅中說。

他提到,大變局下,超預期的事件增多,不確定不穩定的概率增加。要把握住中國經濟結構性和深層次的矛盾問題。只有解決了這些治本的問題,才能筑牢基礎,才能內生動力,才能抵御風險。加快發展,關鍵是遵照黨的二十大的指向和要求。

“工業制造業領域,我想可以從以下幾個方面持續去努力。”李毅中建議。

第一,要保持工業制造業占比基本穩定。到2035年,基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化,也就是說中國工業化還要經歷一個相當長的歷程,中央明確要求保持制造業占比基本穩定。

第二,要推進新型工業化,加快建設制造強國。要澄清認識,強化措施,充分發揮工業對經濟社會發展的帶動支撐保障作用。怎么來實現這個目標?要力爭工業增加值的增速比GDP的增速相當或略高。再一個,工業投資的增速比全社會投資的增速也要相當或略高,這樣才能夠保持制造業的占比基本穩定,來推動經濟實現質的有效提升,同時注意量的合理增長。

第三,要提高創新能力,加快成果轉化,加強關鍵核心技術和行業共性技術的攻關。在完成第一輪國家重大科技專項的基礎之上,布局一批新的重大專項國家實驗室和國家級制造業創新中心。據了解,現在全國已經有23個制造業創新中心,到2025年要達到60個以上的規模。工業企業要有自己的研發團隊和足量的研發投入,研發費用占銷售收入的比重,2020年是1.35%,到“十四五”,要提高到1.6%左右。注意這里指的是規上工業企業研發投入占銷售收入的比重。要構建產學研用深度融合的技術創新體系,落實成果轉化和產業化。

第四,要強化工業基礎能力,提升產業鏈、供應鏈的韌性和安全水平。強調實施產業基礎再造工程,包括工業基礎能力,基礎零部件和元器件,先進基礎工藝,關鍵基礎材料,產業技術基礎,再加上一個基礎工業軟件合成。5G產業基礎的高級化,是工業整體素質和核心競爭力的基石,也是實現數字化智能化的前提。

必須下苦功夫去做扎實,還要按行業梳理,被卡脖子的那些痛點和節點,專項或者是協同攻關,強鏈補鏈。

第五,需要推動數字經濟與實體經濟的深度融合,要走深向實。數字產業化是手段,產業數字化才是目的,這個關系要擺正。要適度超前開展數字基礎設施建設,而且要延伸到行業,延伸到企業。要數字化轉型,必須要有適合自己的數字基礎設施,要打造具有國際競爭力的數字產業集群。

數字經濟核心產業的增加值占GDP的比重,“十四五”期間要由7.8%提高到10%,寫入了“十四五”規劃。一項重要的指標,發展智能制造,5G加工業互聯網,開發各種硬場景,并且進行示范推廣。要把數字化深入到生產制造的核心環節,一開始是在表層表象,但是不能停留在表層,要向生產制造核心環節去延伸,促進轉型升級。現在各個省幾乎都有自己的數字產業園。

第六,要推行綠色低碳先例,穩步安全地降碳,深入節能降耗和減碳治污。要全面把握雙碳的內涵和工作部署。中央和國務院都發了文件,其中關鍵幾句話,要因業施策,要分類推進,要先立后破。能源是源頭,工業是個重點,立足國情,調整優化能源結構、產業結構、產品結構。

要梳理碳排放,查清碳足跡,落實碳排放的總量和強度,雙控責任,還要加強資源勘探開發和化石能源的清潔高效利用,大中初級產品要保供穩價,這是中央的要求。要吸取去年一度因為缺煤拉閘限電這種不正常現象的教訓,要保障能源和經濟的安全。

第七,提升優質制造,提品質、增品種、創品牌,也就是我們說的商品。商品是先從消費品工業提出,但應該擴展到全部的工業產品,商品的原動力來自先進的生產工藝技術,因此要提高質量,增加品種創品牌,首先從研發設計抓起,要落實到綠色智能改造中,要建立與智能制造相適應的質量管控體系。要與智能制造相適應,向前發展,比如采取數字孿生、在線監測、過程控制、質量追溯以及大數據市場細分,個性化規模定制等等這些新的方法、新的模式。建立全壽命周期的服務,注重用戶的體驗和市場的評價,推進各個層級產品技術標準升級、國際標準、國家標準、團體標準、企業標準,不斷提升質量水平。

第八,把先進制造業與現代服務業深度融合,構建現代產業集群。一個是發展壯大七大戰略性新興產業,一個是十大重點先進制造業,還要加快傳統產業的改造升級,如期完成國家規劃的一些重點建設項目,據實打造各具特色的區域優勢產業。這些優勢產業要成為各個城市群的經濟支柱。

還要實施領航企業培育工程。“十四五”全國要培育100萬家創新企業,10萬家專精特新企業,累計1萬家專精特新小巨人和大約2000家制造業單項冠軍,還要涌現一批產業鏈的龍頭企業。這樣,大中小企業可以融通發展。

第九,要持續擴大對外開放,適應全球經濟的新變局。中國進出口總額是世界第一,工業是進出口貿易的支撐,因為進口的95%、出口的72%都是工業品,剩下還有不少工業用的原材料等等。

要發揮產業優勢,提高產品的國際競爭力。要發揮市場優勢,要積極改善國際交往的環境,還要對外開放,積極改善國際交往的環境,開展多邊雙邊的交流合作,吸引外資。還要走出去,特別是和“一帶一路”沿線國家合作共贏,開拓兩個市場、兩種資源,促進內外循環的協調暢通。要主動參與全球和區域合作,應對敵對勢力的封鎖打壓,還要注意應對借口綠色低碳可能會產生的貿易壁壘和技術壁壘,維護國家利益。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司