- +1

辛德勇漫談《燕然山銘》︱漢代經學與史學家班固

在前面的篇章里,我已經談到,《燕然山銘》的發現,在文獻學上的價值,不在于找到了前所未知的著述,而是目睹了更加原始的版本。這樣的“原始版本”,對史學問題的研究,雖然也具有很大價值,但對經學及其相關問題研究的作用要更為關鍵,其文本的差異也更有特殊意義。

至于這篇銘文對研究東漢時期相關歷史問題的作用,前面我已經就其中最主要、或者說是最突出的問題,做了比較具體的闡釋,只是特地留下一個與其作者班固個人身世相關的問題,在此一并予以敘說。

一、泐損的“永元石經”

漢武帝“罷黜百家,獨尊儒術”,這是中國社會上流傳已久的一種通俗說法,給人以漢武帝以后中國的政治統治思想以及附麗其旁的社會文化便是由儒家一統天下。實際上漢武帝不過是援經義以飾治術,打個斯文的幌子而已,生時死前,都根本沒有以儒治國的想法。西漢元、成二帝以后,所謂“儒術”才得到人君的尊崇,而經學主導地位的全面確立以及與社會生活各個方面的深度融合,即所謂世道人心,一歸于夫子之學,應該是進入東漢時期以后的事情。清初大儒顧炎武論中國古代社會風俗的變遷,以為“漢自孝武表章《六經》之后,師儒雖盛而大義未明,故新莽居攝頌德,獻符者遍于天下,光武有鑒于此,故尊崇節義,敦厲名實,所舉用者,莫非經明行修之人,而風俗為之一變。……三代以下,風俗之美,無尚于東京者”,又云:“蓋自春秋之后至東京,而其風俗稍復乎古,吾是以知光武、明、章果有變齊至魯之功”(顧炎武《日知錄》卷一三“周末風俗”及“兩漢風俗”條),即謂迄至東漢,儒學始得純正。

東漢一朝,儒家思想,深入人心,彌漫于社會生活的各個方面,經書也普遍流行。那個時候還沒有印刷的手段,經學的內容和經書的傳布,只能靠口授手抄。可以想見,一個老師傳授一種文本,抄寫一次會出現一次訛變。日久天長,同一種經書,不同的文本之間,免不了會產生很多差異。到了東漢后期,如蔡邕所見:“經籍去圣久遠,文字多謬,俗儒穿鑿,疑誤后學。”世間流傳的經書,其文字混亂,已經達到了一個相當嚴重的程度。為此,蔡邕奏請正定經書的文字,得到了漢靈帝的允準(《后漢書》卷六〇下《蔡邕傳》)。

于是,在熹平四年三月,一派和煦的春光里,漢靈帝“詔諸儒正《五經》文字,刻石立于太學門外”(《后漢書》卷八《靈帝紀》)。——這就是中國歷史上著名的《熹平石經》。

《熹平石經》由蔡邕發起倡議,也是由蔡邕親筆書寫上石。“于是后儒晚學,咸取正焉。及碑始立,其觀視及摹寫者,車乘日千余兩,填塞街陌” (《后漢書》卷六〇下《蔡邕傳》)。也就是說,大家競相趕到太學門前,觀摩石碑上的經文,以核對并校改自己手中經書的文字。東漢京師雒陽城里的住戶,無論如何也不會有“千余兩(輛)”車,這些“觀視及摹寫者”應是來自全國各地。人們都把太學門外的石經,奉為標準的模板。

由于“石經”的鐫刻對校定經書文本發揮了良好作用,在這之后,頗有人效法其事,重新刻制這樣的石質經書。例如,在曹魏,于正始年間立有所謂“三體石經”(亦以立碑年代稱作“正始石經”),唐有“開成石經”,等等。除了這樣的文本出自朝廷勘定之外,世人看重“石經”,與其形態穩定,能夠堅固耐久,不易像竹帛紙張的寫本一樣發生變異,也是一項重要原因。這一點,對后世的研究者來說,尤為重要。

《熹平石經》本來是研究東漢經書和經學最重要的文本,可遺憾的是,在北魏時期,《熹平石經》即遭到嚴重毀損,被篤信佛教的官員,將其用作石材,以建筑浮圖精舍,后來疊經變故,至今已存留無幾。近人馬衡先生輯錄存世零散殘存文字的拓片,編成《漢石經集存》一書,世人可藉此略見其仿佛。

比漢靈帝“詔諸儒正《五經文字》”更早,在章帝建初四年,就搞過一次正定《五經》文字異同的活動。這次活動是“大會諸儒于白虎觀,考詳同異”,由漢章帝親自主持并做出最終裁決(《后漢書》卷三《章帝紀》,又卷七九上《儒林傳》上)。值得注意的是,《燕然山銘》的作者班固,參與其事,并奉命撰集其事,這就是流傳至今的《白虎通義》(《后漢書》卷四〇下《班彪列傳附班固傳》)。

班固雖然是以史學著作《漢書》與太史公齊名,并稱于世,但身在經學盛世,自然也是首先要以經學安身立命。《后漢書》本傳稱其“博貫載籍,九流百家之言,無不窮究,所學無常師”,而當時人乃以“通儒”目之(《后漢書》卷六四《盧植傳》),故亦諳熟經書,所以漢章帝才會讓他來撰集《白虎通義》。

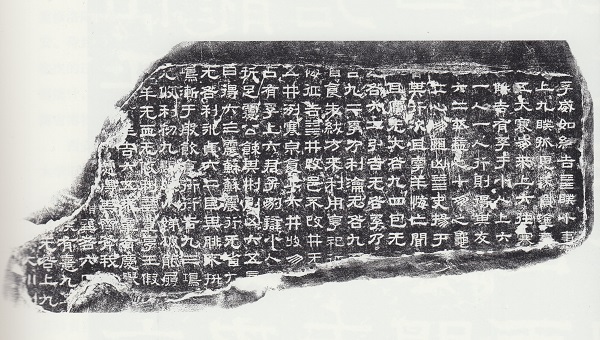

正因為如此,我們可以看到,在《燕然山銘》中,班固援用了許多經書的語句。由于所處的時代和他在經學傳承中的地位,這些語句,對東漢的經書和經學研究,當然會有重要價值。現在通過中國和蒙古兩國學者的辛勤考察工作,我們又看到了這個比《熹平石經》要早很多的摩崖石本,就好像發現了一部前所未知的“永元石經”。假若銘文保持完好,真可謂一字千金,能夠幫助我們更好地認識相關的經學問題。令人遺憾的是,由于歲月久遠,風吹雨淋,《燕然山銘》刻石的文字,泐損嚴重,有很多已經模糊不清,特別是其中一些與經文直接相關的重要字詞,現在已經很難辨識。

二、從“大麓”到“區夏”

迄至目前為止,中蒙兩國參與實地考察并制作銘文拓片的學者并沒有公布《燕然山銘》比較清楚的拓本或是原石照片,這給精確的刻石文字研究造成一定困難。前此我對這篇銘文所做的辨識,只能依賴相關考察人員在網絡上公布的拓本照片,以致有很多文字難以確切認定。

中國方面參與《燕然山銘》考察工作的齊木德道爾吉先生等人,在2017年第12期的《文史知識》上發表《蒙古國<封燕然山銘>摩崖調查記》一文,公布了他們對刻石銘文的判讀。我在2018年年初,讀到這篇文章,知其判讀結果如下:

這一判讀,有的與我此前發表的看法一致,有的則與我的辨識存在出入。總的來說,齊木德道爾吉先生等人直接目驗拓本,又曾親臨現場觀察原石,看到的銘文,一定會比我清楚得多,判讀的結果理應多可信從。將來更加清晰的拓本公布之后,人們也自然會參照拓本,做出自己的抉擇。

不過根據齊木德道爾吉先生等人已經公布的拓本照片,對比其中一些相對比較清晰的字跡,我對他們的判讀,仍持有一些疑問。在目前情況下,還不敢遽然率皆信以為是。例如,齊木德道爾吉先生等人所定“一勞而久逸,暫費而永寧”句中的“一”字,《后漢書?竇憲傳》雖然就是這樣書寫,但我看原石拓本的照片,覺得還是鐫作“壹”字的可能性更大。唐李賢等注《后漢書》,解釋說這句話是本自西漢楊雄進諫給哀帝的上書,其中有句云“以為不一勞者不久逸,不暫費者不永寧”,可是檢核《漢書》原文,卻是把“一勞”書作“壹勞”(《漢書》卷九四下《匈奴傳》下)。再看《熹平石經》殘石的后記,其中亦有語云“壹勞而久逸,暫費而?(案下有闕文)”,整個句子與此《燕然山銘》幾乎一模一樣,具體文字的寫法,則如我對《燕然山銘》的辨識一樣,是鐫作“壹”,而同一塊碑石上前面另鐫有“經本各一通”云云字樣,可見書寫者對“壹”之與“一”,做有明顯區分。這在很大程度上可以認定,“壹勞久逸”應該更符合東漢時期比較正規的用法。又如,“其辭曰”三字,《后漢書?竇憲傳》即如此書寫,可是,齊木德道爾吉先生等人卻把其中的“其”字,標注為摩崖石刻與《后漢書》不同的字。其實審視原石拓本也應是此字,只是漢隸的字形與正書略有差別而已。其復原的銘文,何以至此,完全不得其解。

基于這樣的原因,我想現在還是暫且保留自己的辨識意見,盡管其中不可避免地會有一些誤讀誤判。這樣,提供一些不同的認識和思考,以供大家參看,或許更有利于人們最終準確地認定刻石銘文的內容。

摩崖刻石中直接出自經書的文字,雖然大多都因泐損而一時難以辨識,但參照刻石中可以比勘的文字,可知刻石銘文與傳世文本畢竟大多基本相同;也就是說傳世文本還是保存了《燕然山銘》的基本面貌。因此,對《后漢書》和《文選》等傳世文獻中的錄文,還是應當給予高度的認識。

清朝以迄民國的學者,對早期傳世文獻中引錄的經文,都很看重。例如其輯錄經書文句的工作,即有清吳云蒸《說文引經異字》、繆佑孫《漢書引經異文錄證》、皮錫瑞《漢碑引經考》(實際上涉及的不僅限于嚴格意義上的漢碑,也包括摩崖刻石等石刻形式)等。他們在《燕然山銘》引錄或是借用的經書文句方面,也做了很多積極的工作,對經學史研究很有幫助。

摩崖刻石中的相關文字,雖然泐損比較嚴重,但在其他輔助條件充分的情況下,有時通過一兩道字痕就可以確定原來刻的到底是個什么字。在古代銘文的研究中,文字的辨識與利用這些文字來從事學術研究,本來就是相輔相成的兩件事情,常常是可以互為前提的。

基于這樣的認識,在目前情況下,我們不妨姑且先積極關注清朝學者利用《后漢書》和《文選》所做的工作,關注他們利用這些傳世文本所得出的見解。一方面,這些內容是《燕然山銘》文獻學價值的重要體現,不能避而不談;另一方面,如上所述,深入解析這些內容,反過來也有助于我們透過殘存的字痕,復原《燕然山銘》刻石的原始形態。

談到《燕然山銘》涉及的經學問題,首先需要知悉班固所受經學的流派。眾所周知,漢代的經學傳承,有今文和古文兩大系統。所謂“今文”源自當時通行的隸書寫本,而“古文”直接出自戰國時期文字書寫的文本。在班固所處的東漢前期,今文學說盛行,但班固由于“所學無常師”,清人劉文淇稱其“良以家世之淵源,父執之講習,于今古文之學均能擇善以從”,兼而通之(清成蓉鏡《禹貢班義述》卷首劉文淇序)。這樣的“通儒”,在當時并不多見。

這樣,對待《燕然山銘》采用的經文,更需要一一具體分析。況且同屬今文或是古文,也還有具體門派的區別,這就更需要一事一議了。經學家們,講究的就是這一套,每一處文字,都很重要。

《燕然山銘》開篇謂竇憲“寅亮圣皇,登翊王室,納于大麓,惟清緝熙”,其中“寅亮”出自《尚書?周官》“貳公弘化,寅亮天地”之語,“納于大麓”乃徑用《尚書?堯典》成文,“惟清緝熙”也是《詩經?周頌?維清》的原句(只是通常是把“惟清”書作“維清”),這些在唐章懷太子李賢的注里,都有清楚說明。班固援用這么多經書里的詞句,不過是為諂媚竇憲,稱頌他輔弼漢室的功勛和獨攬朝綱的樞臣地位。

在這些密切關涉經學的文句中,與兩漢經學傳承關系最為重要的是“納于大麓”這一文句。當時經學家對《尚書》中這句話的解釋,大致可以分為兩派。一派是把“大麓”的“麓”釋為山腳,另一派則把“大麓”解釋成“大錄”,即總理國事的意思。西漢元帝報丞相于定國書,其中有“萬方之事,大錄于君”的話(《漢書》卷七一《于定國傳》),就是藉用《尚書》的典故,謂丞相總持政務為“大錄”。關于這兩種解釋,到底出自哪一門派,后世的經學研究者說法不一,外行人一下子很難摸清門道。

就我個人的理解而言,比較認同清人陳喬樅和皮錫瑞的看法,喬、陳兩人乃謂遵循其字面語義將“麓”字釋作山腳的,是古文經學家和今文經學中的歐陽氏學;而把“大錄”解作總持政務之義的是今文經學中的大小夏侯氏之學(陳喬樅《今文尚書經說考》卷一。皮錫瑞《今文尚書考證》卷一)。核諸班固在《燕然山銘》中的用法,乃是以“大麓”為“大錄”,可知在這一點上,他是承用大小夏侯一派的學說。

認證這一點,對我們了解東漢前期經學的具體發展狀況,是很有意義的。蓋班固著《漢書》,在《地理志》中既引桑欽古文《尚書》之說,又引平當所傳歐陽氏今文《尚書》之學,現在我們在《燕然山銘》中又看到了夏侯氏之今文《尚書》的鮮明體現,這清晰反映出班氏融通諸家學說于一身的實際情況。正是在這樣的基礎之上,后來才出現像鄭玄那樣的通識鴻儒,將今古文經學熔鑄為一體,構建出一整套內容完備的經學體系。

附帶說明一下,皮錫瑞已經指出,“納于大麓”的“于”字,也表明班固在這里采納的是夏侯氏《尚書》的寫法,歐陽氏《尚書》則與此不同,乃是書作“入”字(皮錫瑞《今文尚書考證》卷一),可見這個“于”字關系重大,不是怎樣寫都行的。《后漢書?竇憲傳》和《文選》載錄的《燕然山銘》,本來也都是書作“于”字,可是齊木德道爾吉先生等人判讀的銘文,卻是把它寫成了“於”,這一點是非常令人疑惑的。像這樣的情況,也使我不能簡單地依從他們的釋文。

《燕然山銘》中類似的經文,還有很多,只是目前所能看到的刻石拓片,字跡模糊不清,實在無法一一比勘摩崖刻石的銘文。以后若能公布更加清晰的拓本,相信讀者能夠更多關注相關的問題,以進一步落實銘文所涉及的經學內容。

在相對比較清晰一些的刻石銘文中,還有一些文字,雖然不是直接出自經書,但仔細揣摩,對經學研究也會有所幫助。

例如,在經書使用的虛詞方面,清人王引之撰《經傳釋詞》,曾列舉這篇銘文中“所”字的用法敘述說:“《后漢書?竇憲傳》《燕然山銘》‘茲所謂一勞而久逸,暫費而永寧者也’,文選‘所’作‘可’,‘可’與‘所’同義,故‘可’得訓為‘所’,‘所’亦得訓為‘可’。”(王引之《經傳釋詞》卷五)其實《后漢書?竇憲傳》和《文選》的異文,究竟哪一個字才是其原始的形態,這對準確了解“所”、“可”二字的實際轉換情況,是很重要的事情。現在我們通過刻石銘文,得以確認《后漢書?竇憲傳》的“所”字,乃是班固本人寫定的文字,而《文選》的“所”字則是后人傳寫過程中根據自己的習慣所做的同義替換。

又如,《后漢書》等《燕然山銘》傳世文本中“恢拓境宇”這句話,我審辨原石拓本,將“境宇”二字更定為“畺?”,齊木德道爾吉先生等人則將其識作“疆寓”。我感覺齊木德道爾吉先生等人的判讀與刻石的字跡并不吻合。“畺”之與“疆”只是字形的差別,并沒有什么實質上的差異,但作“?”還是作“寓”,卻能夠引生更多一些思考,并觸及經書中的一些重要問題。

在今本《漢書?敘傳》中,當述及《西南夷兩越朝鮮列傳》時,班固語曰:“攸攸外寓,閩越東甌。爰洎朝鮮,燕之外區。漢興柔遠,與爾剖符。”對這個“寓”字,清人王念孫嘗有考釋云:

“寓”當為“?”字之誤也。《說文》:?,籒文“宇”字。閩越東甌,皆在漢之南徼外,故曰“外?”〔王粲《鹖賦》:“震聲發乎外?。”〕,猶下文言“燕之外區”也。若作“寄寓”之“寓”,則義不可通。劉逵《吳都賦》注引此作“悠悠外宇”,故知“寓”為“?”之訛〔張衡《思玄賦》“怨髙陽之相?兮”,《風俗通義?祀典篇》“營?夷泯”,今本“?”字并訛作“寓”〕,而此字師古無音,則所見本已訛作“寓”矣。(清王念孫《讀書雜志》之《漢書》第十五“外寓”條)

這個“?”和“宇”,系同字異構,清人薛傳均的《文選古字通疏證》,對此做有詳細的論證(《文選古字通疏證》卷一),故《后漢書》的錄文轉用“宇”字,也算得上是一種正常的衍化。

就像《燕然山銘》以“畺?”連用來表示領地的界限一樣,這個衍化而生的“宇”字,也常常被用來表示疆域,其中“區宇”并連就是一種很常見的用法。如東漢馬融《廣成頌》所說“坰場區宇”(《后漢書》卷六〇上《馬融傳》)、張衡《東京賦》中的“區宇乂寧”(《文選》卷三漢張衡《東京賦》)以及隋朝官修的《區宇圖志》(《太平御覽》卷六〇二《文部?著書》下引《隋大業拾遺》),等等。顯而易見,其中的“區”字,大致亦與“畺?”的“畺(疆)”字相當,表示統轄區域的界限或是邊界。

由此進一步推衍,不禁令我聯想到《尚書?康誥》中提到的“區夏”:

惟三月哉生魄,周公初基,作新大邑于東國洛。四方民大和會。侯甸男邦采衛,百工播民和見,士于周。周公咸勤,乃洪大誥治。

王若曰:“孟侯,朕其弟,小子封!惟乃丕顯考文王,克明德慎罰,不敢侮鰥寡,庸庸,祇祇,威威,顯民。用肇造我區夏,越我一二邦,以修我西土。惟時怙冒,聞于上帝,帝休。天乃大命文王,殪戎殷,誕受厥命,越厥邦厥民,惟時敘。乃寡兄勖,肆汝小子封,在茲東土。”

“區夏”二字在這里是指初興于西陲的周室,這一點顯而易見,而《尚書》偽孔傳與唐人孔穎達的義疏俱釋“區夏”為“區域諸夏”( 唐孔穎達等《尚書注疏》卷一三),后世說《書》者則多將其解作并且也用作“中夏”之義,實則于文義俱捍格難通,“中夏”一說尤與周文王“修我西土”的實際情況相悖戾。長久以來,一直沒有人對此“區夏”做出通暢的解釋。

若是比照“畺?”和“區宇”的語義,把這個“區”字解作疆界,那么,就可以把“區夏”理解為居住在緣邊地帶的華夏之人,這便與周公因封授康王于東國而諄諄講述周人肇興自“西土”的艱難歷程這一背景契合無間,上下語句之間,似乎也略無抵牾。

看起來只要勤于思考,《燕然山銘》刻石殘存下來的這些文字,是可以為經學以及其他歷史文獻的研究有所貢獻的,關鍵是要具備相應的背景知識。

三、丹青易著 大雅難鳴

在現實社會中,我們每一個人都在經歷歷史。每時每刻,或把自己的言行迭壘于歷史的豐碑之上,或是刻畫于恥辱柱中。

大多數人的言行舉止,看起來好像平平常常,因而人們往往會以為自己的所作所為無關天下大勢,一旦身經黑暗的時代,當時總講什么“社會就是如此”,過后又要說什么“當時的大環境就是那樣”,終歸自己心安理得,沒有一丁點兒社會責任。

冒險犯難,以至殺身成仁,這確實很難,我等凡夫俗子,要是做不到,似亦不必過多自責。但只要天良未泯,我們心里總應該明白,一個人該做什么,不該做什么;總應該心生感激,心存敬意,向那些奮起抗爭的英雄致敬。

在黑暗的歲月里,不向威權獻媚,不因功利的誘惑而隨聲起舞,這是一個正派人的底線,更是正派讀書人的需要堅守的基本立場。這樣做,通常并沒有什么危險,飯還可以照樣吃,覺也能照樣睡,只不過失去爬上去的機會而已(當然最可惡的還不是這些賣身投靠的家伙,而是那些既做了婊子又大模大樣地給自己立牌坊的無恥之徒)。狗洞本來就不是人行通道,不往里爬,是很正常、也很平常的選擇。

寫下這篇《燕然山銘》的班固,是一位書寫歷史的學者。歷史學家稽古鑒今,自然要比其他人負有更多的歷史責任,要在實際社會生活中勇于恪守正義的良知。這就像大學講壇上的歷史研究者一樣,不能在學生和不相干的人面前,古往今來,講的云遮霧罩,一派“清流”的扮相,而在現實的權勢面前卻是媚態百生,攀高附貴,奴顏婢膝,僅僅為了多叼到一兩塊骨頭。

在登上燕然山之前,班固已經大體完成了其傳世名作《漢書》的寫作。有意思的是,關于一個歷史學家如何度過自己的人生,班固在《漢書》中對他的西京前輩司馬遷,講了下面這樣一段話:

司馬遷據《左氏》、《國語》,采《世本》、《戰國策》,述《楚漢春秋》,接其后事,訖于天漢,其言秦漢,詳矣。至于采經摭傳,分散數家之事,甚多疏略,或有抵梧。亦其渉獵者廣博,貫穿經傳,馳騁古今,上下數千載間,斯以勤矣。又其是非頗繆于圣人,論大道則先黃老而后《六經》,序游俠則退處士而進奸雄,述貨殖則崇勢利而羞賤貧,此其所蔽也。然自劉向、楊雄博極羣書,皆稱遷有良史之材,服其善序事理,辨而不華,質而不俚,其文直,其事核,不虛美,不隱惡,故謂之實録。嗚呼!以遷之博物洽聞,而不能以知自全,既陷極刑,幽而發憤,書亦信矣。跡其所以自傷悼,《小雅?巷伯》之倫。夫唯《大雅》“既明且哲,能保其身”,難矣哉!(《漢書》卷六二《司馬遷傳》)

對《史記》撰著中的疏略和抵牾的批評,只是技術性問題,在此姑且置而不談,下面我們來解析一下班固對司馬遷個人行為和他撰著《史記》指導思想的評價。

首先人們需要明白,班固的《漢書》,完全是因襲《史記》的“紀傳體”體裁,其中還有很大一部分內容,是近乎原封不動地襲用太史公的原文。這種體裁,為司馬遷首創,而司馬遷在這種所謂“紀傳體”史書中最為核心的創建,是人物列傳。做出這樣的創建,是出自司馬遷對個人命運的深切思索和關懷,其間也寄寓著他的人生信念,是有血有肉的史家在傾心關注有血有肉的生命。班固譏諷他“序游俠則退處士而進奸雄,述貨殖則崇勢利而羞賤貧”, 殊不知司馬遷所述,都是直接針對漢武帝時期殘酷的政治現實和墮落的社會風尚,有見而發,有激而言,字里行間,無處不透射著他的人生追求和身世感慨,這些正是太史公史筆的可貴之處,足以光曜千古,絕不是班固空泛的道德高調所能輕易貶抑的。

班固顯然很不理解司馬遷的人生追求。《漢書?司馬遷傳》所說“《小雅?巷伯》之倫”,唐人顏師古有注釋云:“巷伯,奄官也,遇讒而作詩,列在《小雅》。其詩曰‘萋兮菲兮,成是貝錦’是也。”顏師古說的“奄官”,也就是宦官,即班固以為司馬遷之撰著《史記》,不過像作《小雅?巷伯》之詩的宦者那樣自傷自悼而已,而他所標榜的人生態度,應如《詩經?大雅?蒸民》詩中所吟詠的那樣:“既明且哲,以保其身。”后世市儈哲學中那條“明哲保身”的訓諭,就是出自這里。

遵循這樣的人生哲學,班固當然不會像司馬遷那樣出于天理而去觸犯上意,面對當政者的淫威,他不僅僅限止于獻賦稱頌、與時俯仰而已,甚至一味奉迎竇氏兄妹的私意,賣身求榮。

東漢歷史上的外戚閹宦之禍,大致都是肇始于竇氏兄妹時期,竇憲其人堪稱罪魁禍首。這次竇憲在永元元年帶兵征討北匈奴,不過是他們兄妹二人為控制朝政而玩弄的一個計謀,這在前面相關的篇章里我已經做過具體的說明。面對竇氏兄妹專擅朝政,當時朝臣中的正直人士,紛紛挺身抗爭。如尚書仆射郅壽、樂恢,“并以忤意,相繼自殺”(《后漢書》卷二三《竇憲傳》),尚書何敞亦因上書切諫,遭外放左遷(《后漢書》卷四三《何敞傳》)。此外,還有司徒袁安、司空任隗、太尉宋由等人,也都剛正不阿,顯示出高風亮節(《后漢書》卷四五《袁安傳》)。與這些正人君子相比,班固寫下的這篇《燕然山銘》,可謂諂媚至極,不啻活脫脫畫出了自己的奴才嘴臉。

前面已經談到,班固在《燕然山銘》中援依大小夏侯一派今文經學家的說法,以《尚書?堯典》中“納于大麓”的經文,來比擬竇憲總理朝政的地位,可是竇憲領兵北征時的正式身份,不過是個形式上依附于漢和帝、實際上依附于自家小妹竇太后的“侍中”而已,拜受統兵的車騎將軍之后,雖說“官屬依司空”(《后漢書》卷二三《竇憲傳》),也就是參照司空的標準配備下屬官吏,但這畢竟還算不上是三公之一的司空,況且仍舊是一個戴罪之人。這“納于大麓”一語,本來是用在舜帝身上的話,清人陳喬樅總結西漢以來迄至新莽的實際用法,是“凡三公、丞相皆可云‘大錄’,不必居攝也”(陳喬樅《今文尚書經說考》卷一)。依此標準,竇憲是無論如何也不夠格的,可是班固卻就是這樣諂媚,這樣無恥,硬是要違逆禮制,用個這么大個詞兒,來向這位權臣表述忠心,以報答竇憲的恩德。因為竇憲在出征前特地把班固提拔為“中護軍”這個秩級二千石的“高干”(《后漢書》卷四〇下《班彪列傳附班固傳》下)。

無奈權力場上的投資,結果往往很難預料。想不到竇憲很快就在永元四年的夏天倒臺了,作為竇憲的黨羽,班固也被牽連入獄,隨即死于囹圄之中(《后漢書》卷四〇下《班彪列傳附班固傳》)。——這就是班固為自己人生所演奏的《大雅》之章。看起來即使一心想要明哲保身,也并不像班固期望的那么容易。

是什么樣的人,就會寫出什么樣的著作。

南朝劉宋時期范曄撰著《后漢書》,當寫到班固的傳記時,對比司馬遷的《史記》,對他們兩人都給予了很高的評價,謂“議者咸稱二子有良史之才。遷文直而事核,固文贍而事詳。若固之序事,不激詭,不抑抗,贍而不穢,詳而有體,使讀之者亹亹而不猒,信哉其能成名也”。這是講從史書撰著的技術角度看,不管是《史記》,還是《漢書》,這兩部書都是成功的史學名著。

不過范曄對班固撰著《漢書》的價值觀,同班固評價司馬遷的《史記》一樣,也是頗有微詞:

(班)彪、(班)固譏遷,以為是非頗謬于圣人。然其論議常排死節,否正直,而 不敘殺身成仁之為美,則輕仁義,賤守節愈矣。固傷遷博物洽聞,不能以智免極刑;然亦身陷大戮,智及之而不能守之。嗚呼,古人所以致論于目睫也!(《后漢書》卷四〇下《班彪列傳附班固傳》)

這里的“輕仁義,賤守節”六字,恰如班固人生的寫照。不過范曄講“古人所以致論于目睫”,是說班固因不識眉睫之間的災禍,以致“智及之而不能守之”。這樣的認識,實際上是含糊其辭,既不清楚,也不確切。

班固的問題,是把個人的榮華富貴凌駕于天下公理之上,為一己私利而苦心鉆營,所以才招致殺身之禍;而且他的悲劇,不在于下獄殞命,乃是身敗名裂。清初人朱鶴齡曾就班固以良史之材而“為竇憲作《燕然山銘》,卒至下獄以死”事慨嘆道:“甚哉!文章之不可以媚人也。”(朱鶴齡《愚庵小集》卷一三《書渭南集后》)又清后期人羅惇衍,也在一首詠史詩中,對比“樂恢郅壽中流柱,力折權豪氣自雄”之壯舉,嘆惜班固其人其事及其遭遇云:“可惜蘭臺文冠世,洛陽牢戶泣秋風。”(《羅惇衍《集義軒詠史詩鈔》卷一七《竇憲》)司馬遷激于天理人情,為李陵仗義執言,遭受腐刑之辱,盡管這受到班固的無情嘲諷,卻作為一個堂堂正正、有情有義的人,留下萬古英名。

這兩位蓋世史學家的命運,正如司馬遷《報任安書》中所云:“人固有一死,死有重于泰山,或輕于鴻毛,用之所趨異也。”(《漢書》卷六二《司馬遷傳》)鐫刻《燕然山銘》的那塊突起的山崖,就是班固的恥辱柱。發現這通摩崖刻石,其最大的社會作用,便是警醒當今的歷史學家,時刻以天下蒼生為重,把握好手中那只筆,走好腳下的路。人在做,天在看。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司