- +1

魯敏:以己一身,丈量你所遭逢的時間與空間

原創 魯敏 文學報

回/憶/之/書

讀回憶錄,是讀人生,更是讀時代。

作家魯敏近期所讀的三本回憶之書,分別來自楊本芬、陶亢德以及哈夫納。她說,讀這些書,或者更多的私人口述與回憶錄,“這樣一筆一劃、有粗有細、草草莽莽的個體線條,就像生物學意義上的標本,他與她,從來都不只是‘某一個人’,而是一群人、一代人,是更廣大更普遍的同族同類同求者的命運。這些被紀錄下的,從不被看見到被看見的‘我’,古今中外,涓匯成流,細小接力,從而幫助人類文明的記憶大廈更為立體、豐饒、多汁”。

文/魯敏

刊于2022年12月15日文學報

最近讀了三本回憶之書,三位相關人物都是上世紀初出生,有男有女,有中有外,或寫于大亂道中,或晚年以文照心,或兒女后輩代書,總之都是以“生年不滿百”的短促一生為之尺,丈量和雕刻下他(她)所遭逢的時代巨流河,微渺之身而秉燭行舟,暴風驟雨中映照出其所在時空中的波光粼粼與深長陰影。

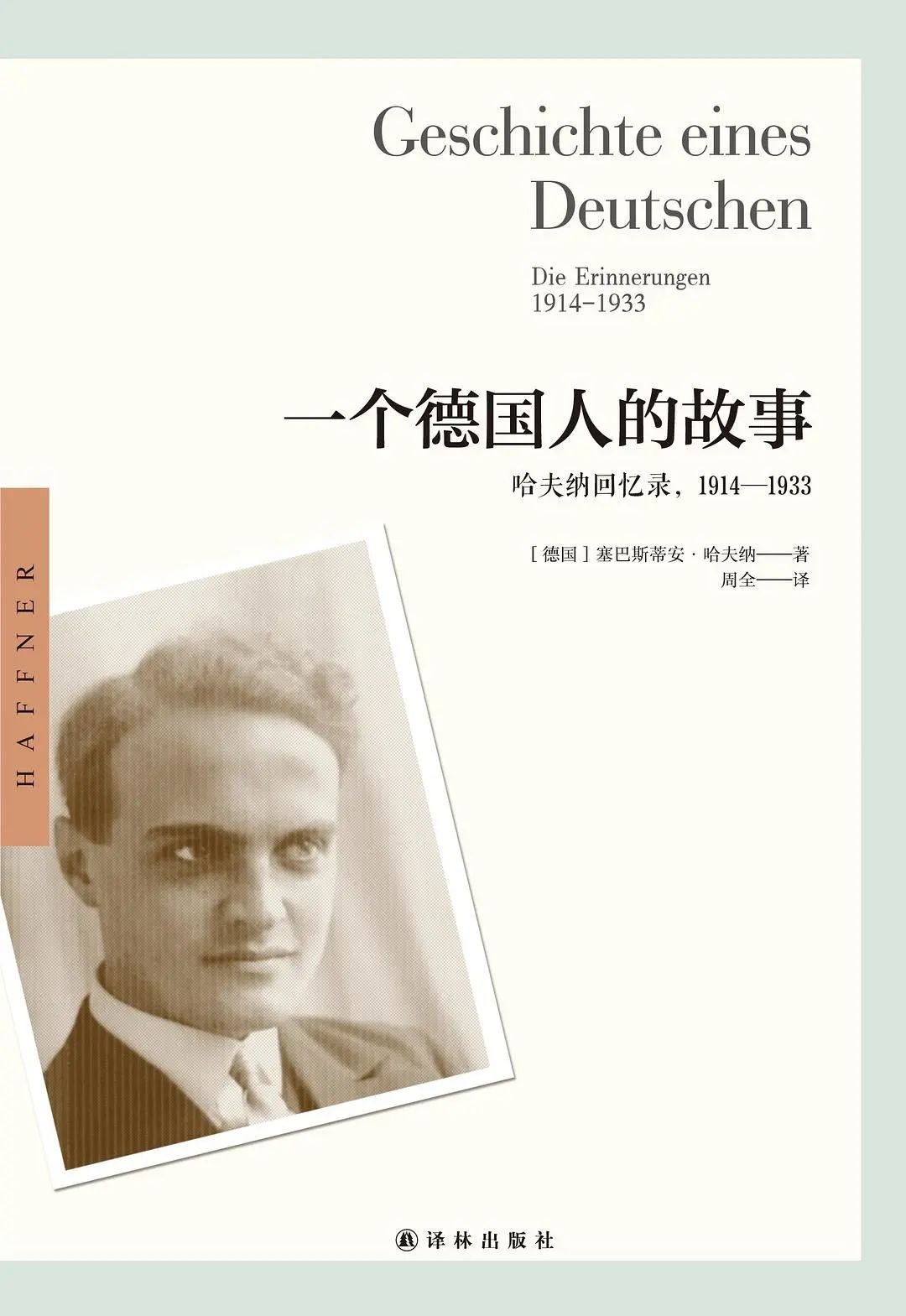

最急于要說的,也正好是先讀的,是《一個德國人的故事(哈夫納回憶錄)》這本。哈夫納回憶錄截取的是他的少年和青年時期,1914年至1933年的親歷。請注意這個時間節點,1914是一戰爆發前夕,1933年則是第三帝國元年。身為純種雅利安人的哈夫納處于一個相對安全的位置,這給他提供了信息寬裕、同時也是貼近前沿的站位,他抓取諸種所見所得所感,對德國當時的國家機器運轉狀況、社會氣氛流轉、諸種力量角逐、不同人群之情勢加以觀察、分析、解讀,從而別具說服力,從一個普通德國青年的角度,還原甚至解釋了一個人們始終為之困惑的謎局:納粹在德國是如何起來的?尤其在1930年的轉折點,納粹何以圍剿了所有德國公民的自由意志、獨立思考與良心底線,使絕對多數的民眾成為其隱形的默然的庸眾合作者。

塞巴斯蒂安·哈夫納

哈夫納是1907年生人,他從小就以“小沙文主義者”和“待在家中的戰士”的方式,密切關注著一切與戰爭、武力、征服、集體、勝利等相關的訊息,這種體驗,潛移默化又刀刻斧鑿地塑造了哈夫納這未來一代德國人征服性的國族意識。德國戰敗消息傳來的當天,11歲(時年希特勒29歲)的小哈夫納卻在和平到來的瞬間真切地感受到巨大的幻滅,日常的安全感全面崩壞,精神上一下子墜入無可依附的失序之態。而戰后的德國,像是一種不經意但極為巧妙的轉移,一方面國家推動,另一方面民眾狂熱,興起了全民的體育普及與競技熱潮,哈夫納關于這段的回憶帶有短暫的愉悅,但似乎又從另一個維度推動和加強了哈夫納這一代人的競爭性民族特質,尤其在極大層面上覆蓋下了雅利安人種崇拜與血統維護的肥沃土壤。

而差不多與此同時,身為戰敗國的德國開始陷入經濟大崩潰,作為伴生物隨之而來的,是老歐洲的傳統價值觀諸如正義、公平、友愛、扶助、奉獻等悠遠的人性之光開始在德國民眾中的疲軟、衰退直至大面積淪喪。恰于此際(1933年),“有如癲癇癥發作一般”的冒進人物希特勒正好開始出頭,并以得寸進尺的氣焰高歌猛進。需要特別注意的是,這本回憶錄寫于1939年,當時希特勒所帶來的惡魔世界還沒有現出全部面目,但哈夫納已經通過他冷靜透徹的分析,帶著絕望地,深刻預知德國普通民眾將要被拖至深淵的恐怖前景。

1930年代的柏林街景

這本書直到哈夫納1999年去世后,才被其子從他的遺物中發現手稿,并在次年交付出版。哈夫納深刻且準確指認出作為道德慣性的一個“深淵般”的特征,并從當時社會各階層全景以及人們共同滑入泥潭的事實,推導出一個有如毒蛇的解釋:納粹在起初并沒有那么可怕,真正可怕的是當時德國人的集體軟弱和精神錯亂。他關于恐怖誘惑力的分析尤其深刻,那么,正如德國《明鏡周刊》評價此書時所提問的:當我們面對下一次考驗的時候,果真會有把握做出更好的表現與選擇嗎?

最有意味的是,哈夫納發現,1934-1938年期間,德國出版了大量兒時回憶、家庭溫馨小說、風景圖冊、自然抒情等柔情萬種的小玩意兒。寫作者們咬緊牙關、緊閉雙眼,在山窮水盡之時,挖空心思地依然試圖堅持生活如常,描寫初戀時光、烤蘋果與圣誕樹。有一個細節,1933年4月,納粹開始了全面抵制猶太人行動,哈夫納帶著當時的女友(猶太人,后來成為妻子)去野外踏青,周圍總會有學童們興高采烈地指著他們高喊當時的口號“猶太,去死!”他深深感到,他與女友與周圍生機勃勃的風景格格不入,他們在那里,只是“煞風景”而已。文到此處,哈夫納寫了這樣一行:“那年夏天的天氣好得出奇,陽光不斷普照大地。上帝于是以作弄人的方式,使1933年成為極佳的德國葡萄酒年份,讓品酒專家對之贊不絕口。”

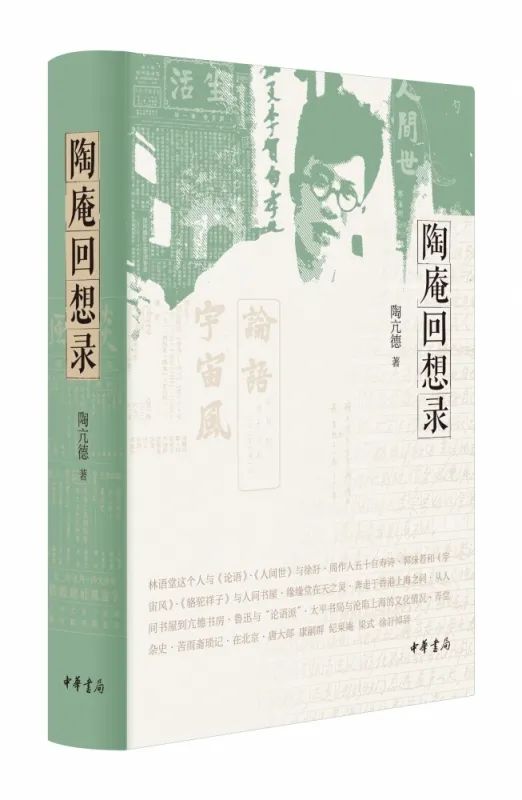

《陶庵回想錄》在今年的非虛構作品中見榜率很高,很慚愧我的孤寡,此前并不知有陶亢德(1908-1983)這位先生。這本回憶錄的價值,且先講三個小前提。

一,陶亢德與大部分歸國留學生或起碼也是受教良好的優渥子弟不同,他是小戶人家出生,在老家紹興只有較基礎的教育:潯陽小學畢業,加上短期的塾師(學珠算和寫信),15歲即離家到蘇州進店當小學徒,后轉道東北謀生,上世紀三十年代因受鄒韜奮賞識,來上海開始編輯《生活》周刊,后協助林語堂編輯《論語》《人世間》創辦《宇宙風》等,并獨自創辦人間書屋、亢德書房,主持太平書局等。可以說,他是寒微的苦出身,但學習能力極強,出過小說集,且長年自學日英法俄等數種外語,出版過若干科普圖書翻譯與名著縮寫,從而結識并往來于民國那一大批的文人名家。

隨之我們就會有第二小點需要討論:陶亢德進入文學史了嗎?這在普通讀者或專業研究者眼中可能會是完全不同的兩個答案,而是否進入某種“史”真的是某種重要標準嗎,尤其對一個個體生命及其價值而言?況且,是否被史所“看見”并“載入”且“留下”,諸多因素影響,此處不作展開。但這里就要說到陶先生的這份“嫁衣裳”職業,他是十分優秀也十分典型的編輯身份,策劃選題,往來勾連,組稿催稿,紙務編務印務,編輯增刪校對,收支周轉平衡,調撥放發稿費等。不管《論語》《人世間》《宇宙風》等在現代文學史上有著怎樣的地位或權重,那最多算在大名鼎鼎的主編或創辦人名下,他終究是一個后臺操持性的編者身份;他所服務效力的皆是一時人物、經緯之用,或早就成名,或正在通往大師之路,只有他,從踏入出版界以來,至上世紀八十年代初離世,始終就是一位“編輯”先生。

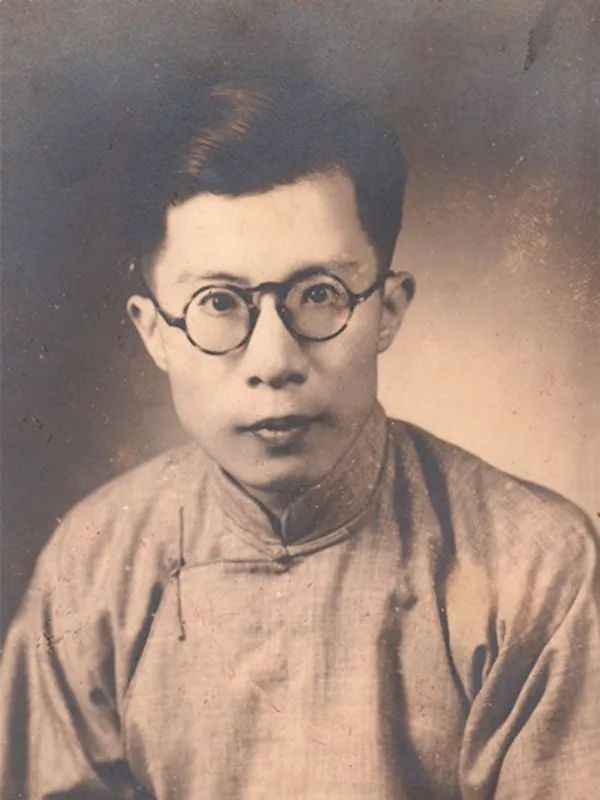

陶亢德

第三則是以一個被沿襲和俗用的、在不同語境與時境中有多重含義的說法,陶亢德有一些歷史問題或身份問題。這三點決定了陶先生本人的性格以及他一生的路徑,也決定了他借回憶重新勘測往事的尺度,并使得整本《陶庵回想錄》獨具了一種特殊的語調。他既表現出知避讓、求生存的本能,同時也盡量葆全著他自立自苦、自受自足的小我,他也在時勢之中,做出了許多艱難的求援與偏側之選。這些回憶篇章是他在晚年平反之后,編書譯著之余陸續所寫,書稿一直關在抽屜里,到兒女們在他亡故后決意整理出版。可能正因為處于晚暮的生命階段,以及不完全、起碼沒有樂觀到以出版為目的書寫,使得回憶錄呈現出一種毫不避諱的坦然氣息,這個不諱,既包括對自己,他的種種陰差陽錯之選,錯看時勢或被時勢錯看,也包括不以大人物為諱的,一一談及與魯迅、林語堂、老舍等人的交往細節,他們的性格剛軟、請客吃飯、經濟往來、字跡好壞、男女事情等大事小節,他所見到的,所能記得的,都照實講來。這種完全來自“個體記憶與回憶”的記錄,與我們通常從文史研究或江湖流傳中之所知,或有相左,或為輔證,或乃拾遺,或為修正,可實在太意思了。

但通讀這本580頁的憶往實錄,令人掛懷或感喟的并不是這些不卑不亢的補遺或修正,而是我們所見到的身為講述者的晚年陶亢德。在這樣一種命運終局的前夕,他如何處置和談及他一生中的離合、恩怨、得失、生死、情誼、親故。輕拿重放,還是重拿輕放,是霧籠無聲,還是抓鐵有痕,是水停舟止,還是投石激浪,這是生而為人,生而為中國人,生而為中國讀書人,生而為上個世紀中葉中國讀書人的一種生存燭照與心態刻印。

楊本芬

這里想對比談一下《秋園》。八旬奶奶楊本芬從女兒角度記錄她母親一生的經歷,因求學婚嫁生存養家之需,輾轉洛陽南京漢口湖南湖北等多地,歷經眾多生離死別、艱苦困厄,展現出上個世紀兩代中國女性作為底層小人物的波瀾一生。其出版信息上的文體分類是“長篇小說”,但從閱讀觀感和文學貢獻上,我以為,更帶有個體回憶錄的要素和氣質。

本書主人公梁秋芳(書中化名秋園)(1914-2003)比陶庵要小六歲,壽數也長一些,他們二者的家庭、教育、性別、職業、所處地域、婚姻情狀、兒女結構、生活軌跡、價值所求也可以說是截然不同,但從大的家國背景來看,他們在時間、空間上是同構的,一個是主婦,一個是文人,均置身于大浪大濤的起伏顛簸之中,她和他在各自生命中所遭遇的喪失、離合與死亡或也是某種程度上的等量齊觀,由此,兩本回憶錄,達成了一種雖則全然不同但微妙相通的生命態度。

不論《秋園》還是《陶庵回想錄》,都有大量意外的非自然死亡事件。且看二者筆法。《秋園》雖則伴隨著大慟,但處置速度極快,幾乎兩三句跳過,連讀者都還沒有轉過彎,她筆下已一線千里,迅速踏入了另一段往事。而陶亢德的處理則更進一步,是預告與落幕同時到來的只言片語。某某死了,某某這就是最后一面了,某某后來再無音訊、想來是沒了。等等,此外不作它語。

他們為何這樣來處理死亡?仿佛是淡然超然或冷然,是無意識?或是因為來不及,因量大從簡從潔從速?是的,后面還有接踵而至的,更殘酷的命運在埋伏著,而他們都已是走過來的當事人。他們走過了,他們看過了,他們也將要離開了。他們此刻所寫的,是心里裝不下了,溢到口里、溢到筆下的最外面一層,最上面一層,因而也是最細薄的一層。不能戳,不愿深。

還有一個關于自我立場的處置。通常我們認為回憶錄會含有自我辯護或起碼帶自我主張的部分,而《秋》與《陶》兩書,則大有反其道而行的倒掛之勢。尤其是《陶》,對于鑄成他這一生巨大喪失的兩段所謂“污點”往事之始末,所涉背景人物,統統以無過無非無評價的淡筆處之。他的不提或少提或淡寫,當然不是出于糊涂、遺忘,更非慚愧或遮掩,實際是一種介于君子與狂狷之間的態度,憤而不怒,軟中見剛,不涉怪力亂神。《秋園》也有類似情形。秋園的一生中,碰到各樣的恩情,也有欺負與落井下石,不知生活中的真實比例何如,但她的整個筆法都是以溫熱寫寒涼,以小得寫大失,以存活寫亡故,從而異樣地達成了女性生命體與人間倫常的雙重力量。

《秋園》這樣的寫法,與陶先生文人底色的自我道德與風度意識不同,楊本芬所回憶的母親包括她本人的經歷,是非常底層的跌落滾打,她們以一種母性化的寬大與柔懷,做出了可能是無意識的本能的善惡取舍,既輕輕地放過了他者,同時也獲得了歲月彈蕩中的自我慰藉,從而散發出一種源自民間的純真教養。它是自然的,也是選擇過的,更是成熟的老熟的,只有在人生晚境,才能通過黑暗漫長的回憶隧道,無意間抵達這樣仿佛是水到渠成的境界。

而楊本芬、陶亢德以及哈夫納,或者更多的私人口述與回憶錄,這樣一筆一劃、有粗有細、草草莽莽的個體線條,就像生物學意義上的標本,他與她,從來都不只是“某一個人”,而是一群人、一代人,是更廣大更普遍的同族同類同求者的命運。這些被紀錄下的,從不被看見到被看見的“我”,古今中外,涓匯成流,細小接力,從而幫助人類文明的記憶大廈更為立體、豐饒、多汁。

原標題:《魯敏:以己一身,丈量你所遭逢的時間與空間》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司