- +1

“奧數天才”付云皓們,都去哪兒了?

國際數學奧林匹克競賽(International Mathematical Olympiad,以下簡稱 IMO)2002、2003連續兩年的滿分金牌得主付云皓,近日因為《人物》雜志的特稿《奧數天才墜落之后》,被再度拽入輿論的漩渦之中。文章發布次日,他本人撰寫了回應文章《奧數天才墜落之后——在腳踏實地處》,將圍繞“天才”、“奧數”、“數學研究”以及“成才”等詞匯展開的討論,推至高潮。

在各類學科競賽盛行的中國,盡管絕大多數人無緣參賽,IMO仍收獲了極高的關注度。拿下IMO獎牌等同于收獲進入國內外頂尖高校的敲門磚。而對于部分參賽者而言,這項榮譽的價值遠不止于此,當他們從名校畢業、最終選擇開辦第三方培訓學校時,IMO獲獎者或參賽者的身份仍會被添進簡歷的醒目位置。

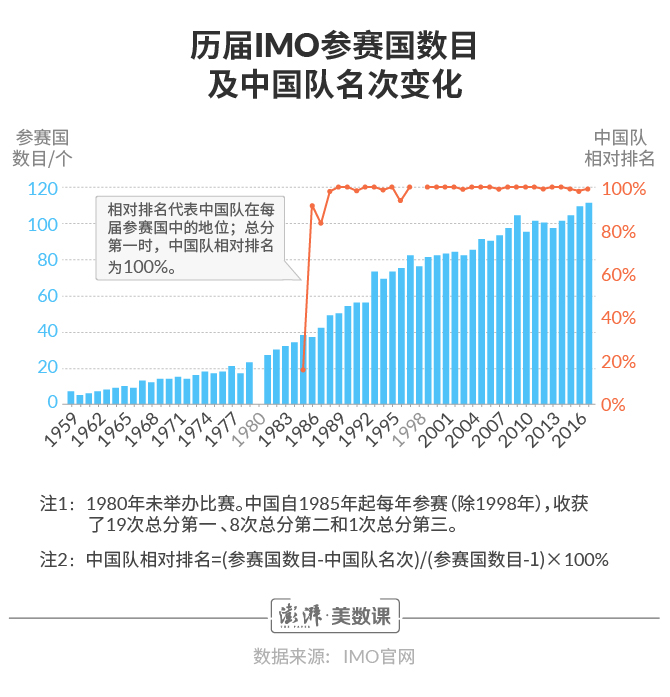

這些從全國成百上千名中學生中精挑細選出的選手,在1985年首次代表中國參賽,在極短的時間內贏得了優異的戰績。

這場“智力較量”的難度,通過其賽制即可窺探——

- 參賽團隊:每支隊伍以國家或地區為單位組成,最多可派出6名參賽選手。參賽者的參賽年齡必須未滿20周歲,且最高學歷為中學,參賽次數不做限制。

- 考題:試卷共有6道題目,每題7分。比賽分兩日進行,每日上午9時至下午1時30分,參賽者有4.5個小時解決3道問題。

- 命題范圍:一般落在代數、幾何、數論和組合數學四大類中,不超出公認的中學數學課程范圍。

- 獎項評定:獲獎人數一般不超過全體參賽人員的一半,金、銀、銅獎的比例為1:2:3。特別將會給予使用了精妙解法的參賽者。

IMO對參賽團隊規模及評獎比例的限制,使媒體與大眾理所當然地將“數學天才”的稱號扣在了參賽者頭上。隨之一并投射在這個群體上的,是對他們利用其天賦繼續在數學研究領域發揚光大的期許。

而隱藏在這份期許背后的,則是一個不斷被重提的疑問:付云皓們都去哪兒了?

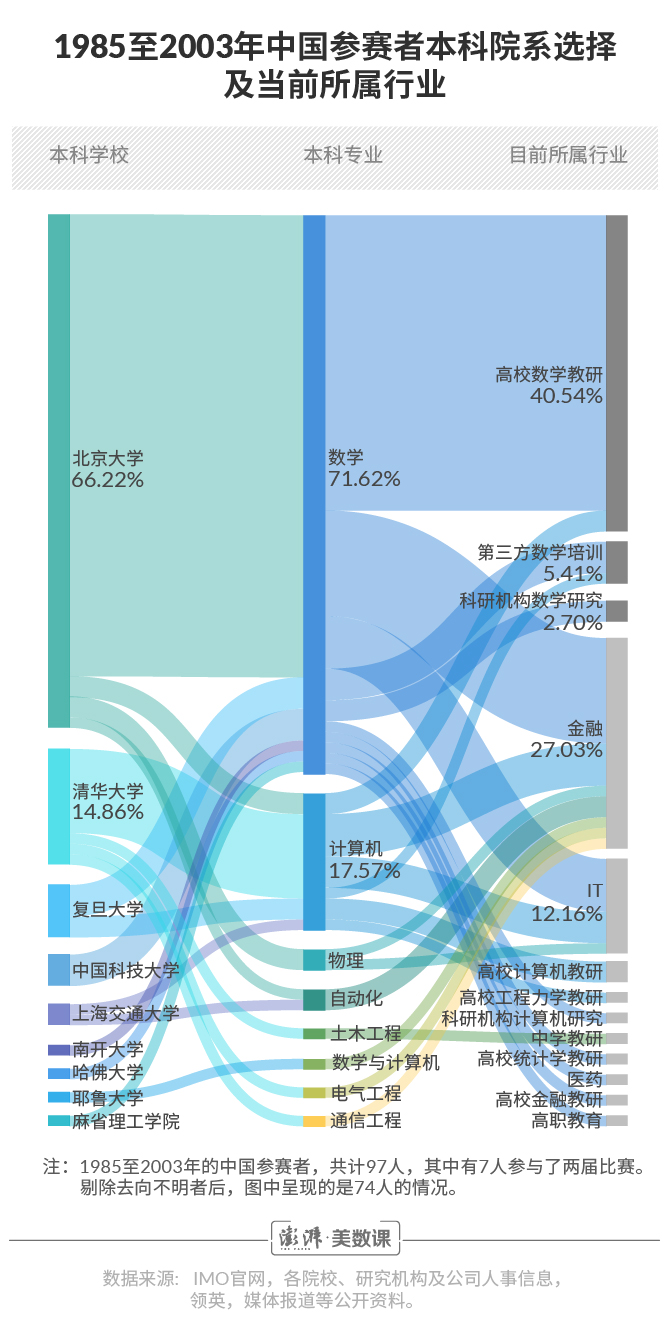

通過公開信息,澎湃新聞(www.kxwhcb.com)統計了付云皓及其同屆和往屆中國參賽者的去向:

圖2中沒有呈現的,是關于每位參賽者更具起伏的人生故事。

比如于1997年獲得奧賽金牌的安金鵬,被縣文化局炮制出了一個“努力擺脫窮困家境,奮力求學,終償所愿的動人形象”。這段被虛構、夸張的“勵志故事”至今仍在網上流傳,而他本人撰寫的澄清博文則被淹沒在互聯網的喧囂之中。(注①)

1986年獲得金牌的張浩,在2014年因病離世。他生前是上海四季教育培訓有限公司的首席教師,據稱在離世前的最后幾天仍在為“亞太小學數學奧林匹克邀請賽”上海賽區決賽閱卷。2017年,上海四季教育成立十周年,在紐交所敲響了上市鐘。(注②)

注:

①《北大學霸安金鵬:20年前被炮制出的“我”賺盡眼淚,很奇幻》:http://www.kxwhcb.com/newsDetail_forward_1946588

②《上海四季教育紐交所敲鐘,創始人數學系畢業奧數教練出身,中國多家培訓機構正海外上市》:http://www.jfdaily.com/news/detail?id=70539

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司