- +1

論壇|勞動與社會:數字經濟下的勞動

2022年12月4日,“勞動與社會:數字經濟下的勞動”論壇以網絡會議的形式成功舉辦。浙江大學社會學系系主任趙鼎新教授和清華大學社會學系沈原教授為會議進行了開幕致辭。

勞動議題與勞動概念

趙鼎新的致辭主要圍繞勞動議題的重要性、勞動研究對于其他社會學領域的啟發性以及近年來勞動研究的新發展動向三個方面展開。首先,趙鼎新指出,人類是一種社會動物,自從人類進入文明以來,甚至在人類進入文明之前,人類就一起勞動,一起生產,因此勞動過程一直是社會生活的重要方面,這就是為什么幾個主要社會學傳統都對它有持續的關注。其次,趙鼎新強調,即便一些領域沒有直接運用勞動過程概念,勞動過程理論也是這些領域的理論建構的重要關注點。比如,在人類學中,研究者就采集還是漁獵帶來了文明這一問題進行了討論,在這一問題中,哪一種勞動過程更為重要成為核心關注點;在關于奴隸制生產方式的討論中,很多學者關注到,在一些國家中奴隸制生產方式成為了主要的生產方式,比如羅馬和美國,而在另一些國家則并非如此,比如中國;在對農業的研究中,學者指出小農場(small holdings)、分成制佃農(share croppings)、商品農作(commercial farming)的勞動過程具有很強差異性,而這些差異帶來的影響不僅局限于農業、經濟,而且波及到社會:一部分勞動過程可以產生凝聚力,另一部分勞動過程則帶來大規模反叛。最后,趙鼎新梳理了生產方式的演變和最新形態。具體來說,在工業資本主義時期,對于高度重復的簡單勞動,泰勒制可以實現勞動控制。但是當生產需要勞動者的自愿合作時,泰勒制就無法有效發揮作用,所以游戲化的控制方式誕生了。隨著當下數字經濟的到來,另一脈絡的學術討論發展起來,即平臺資本主義、數字資本主義,這也是這次會議的關注點。

古羅馬,奴隸馱著主人。

沈原的致辭則圍繞著作為學術范疇的勞動概念進行展開。沈原指出這是數字勞動背后非常重要的理論問題。他提到,法蘭克福學派在當代的重要代表阿克塞爾·霍耐特(Axel Honneth)在其講演中梳理了歷史上作為學術范疇的勞動是如何進入學術界和如何發展的。阿克塞爾·霍耐特指出勞動作為學術概念被大家所認知是近兩三個世紀的事情。這就意味著它實際上是伴隨著工業化、市場化的過程所產生的。因此,這個時期鍛造出來的勞動概念帶有明顯的工業化的印記——勞動主要指物質生產勞動;同時它也帶有市場社會的印記——只有有薪酬的勞動才被視為正規勞動。后來,勞動概念也在不斷演變:比如,家務勞動在女權主義的討論中地位重要,由此無償勞動得到廣泛關注;又比如,服務業的情感勞動也被納入勞動概念。雖然勞動概念日漸豐富,但是到目前為止,它的基本面仍脫離不開亞當·斯密和馬克思在勞動價值論基礎上所指涉的“勞動”,工業化、市場化導致了這種政治經濟學的界定方式成為了界定勞動的主流,并確定了當今勞動概念的基本特征。

但是同時,勞動概念正在發生變化。沈原強調,曾經的基本面仍然是勞動概念的基礎,但是這一概念在當下出現了很多新的形態。沈原希望學者們能夠基于或超出這個基本面去探討各種各樣的新的勞動形態。會議所討論的數字勞動就是一個例子,在數字勞動出現以后,勞動概念發生了很多的變化:第一是勞動要素、勞動過程發生了變化;第二是勞動主體發生了變化,數字勞動的部分主體是工程師,不同于傳統討論中的藍領工人;第三是勞動組織發生了變化;另外,勞動過程中生產的價值觀可能也會發生變化。這些變化都需要進一步的學術研究。通過對數字勞動的討論,勞動研究也進入了一個探討勞動新形態的階段。這一問題現在也越來越引起國內社會學界的重視。最后,沈原提出,希望浙大能夠把勞動社會學當作浙大社會學系今后發展的方向之一。浙大社會學系將在勞動與社會這個總主題下開展三次學術討論,此次會議為第一場,第二和第三場的主題分別為零工經濟下的勞動和平臺經濟下的勞動。希望能夠邀請國內更多的從事勞動研究的學者參與。

為人工智能賦能的數字勞動力

會議進入下一階段,由哈佛博克曼網際網絡與社會研究中心副教授Mary L.Gray進行主題發言,發言主題為“The digital workforce powering artificial intelligence(為人工智能賦能的數字勞動力)”。她在發言初始說明,其研究與計算機科學家合作,Mary Gray強調這一點是因為當下的很多學術工作集中致力于理解計算機科學對于社會的影響,而跨學科對話對于理解工作的未來發展及其與人工智能的交叉非常重要。對于當下洶涌著的人工智能終將取代人類勞動論調,她希望這次會議能讓大家關注到人機協同的重要性。她指出,當我們討論平臺經濟時,永遠不應該忘記一個事實——所有的工作在物質世界中都有一定基礎。即使稱其為數字勞動,我們也應該思考,平臺經濟如何有效地以某種形式存在的企業聚集在一起,無論是在某個特定國家,還是依附于一套特定法規,其中都有一種需要學者關注的物質性(physicality)。另外,Mary Gray 對于平臺勞動何以變得如此“不可見”(invisible)闡述了自己的見解:平臺經濟需要大量的勞動力,并保證勞動力的大量供應,平臺通過程序管理勞動力,隨之拉開了消費者與他們的距離,這導致了勞動力的不可見以及此類勞動的貶值傾向。Mary Gray對中國學者對這類工作的關注表示了欣慰,她指出,大多數美國和歐洲的學者不具備語言能力以及渠道來研究中國的數字勞動,這次會議因此極其有意義,因為它可以展現中國數字勞動研究是如何有效地呈現勞動嵌入不同情境和制度環境帶來的差異性。

人工智能

接著,她提到為什么她在研究中將一部分數字勞動稱為“隱匿勞動(ghost work)”,并指出,人類判斷和算法之間保持互補關系,數字勞動中存在著“最后一英里悖論”,因此數字經濟對人的需求將持續存在,完全的自動化實際上難以實現,它所做的只是不斷地拆解工作,這種發展趨勢意味著全職工作將在未來社會在極大程度上被重組或者被徹底取代。接著她指出隱匿勞動存在六個關鍵特征,包括:沒有單一的工作地點;沒有單一的名義雇主(employers of record);沒有統一的職業身份;全球網絡連接的獨立勞動力;工作成就更多是基于集體的;缺乏法律規范。Mary Gray在發言最后指出,這類隱匿勞動缺乏保護的狀況是全球性危機。在全球范圍內對于隱匿勞動進行反思時,我們應該應跳出“失業/受雇”的二元化觀念。我們應該思考,這樣一種工作意味著什么,如何讓這種變化有利于更多勞動者。這種數字勞動力將是工作的未來,但是目前全球范圍內尚未形成連接與共識。

從標注工到網紅

論壇第一場由浙江大學社會學系的百人計劃研究員吳桐雨主持。首先,華東師范大學傳播學院副教授夏冰青做了題為“The Space-time Game: Disbaled workers in China's AI data labeling industry”(時空游戲:中國人工智能產業中的殘障數據標注工)的報告。夏冰青以殘障數據標注工為研究對象,反思資本是如何通過在時空維度上的剝奪完成資本積累,探討資本和勞動力如何在時空壓縮的情景下重新完成分配。首先,夏冰青簡單地界定了數據標注工作:它是在原始數據中添加文本或標簽,包括照片、文本、視頻、音頻、3D數據等,經由這樣一種勞動生產出精簡且高質量的數據,為機器學習算法理解真實世界提供基礎。接著,夏冰青介紹了研究的田野情況:研究共覆蓋分布在5個省份的7個田野點,其中兩個是政府主導的媽媽工組織,四個是由NGO主導的殘障組織,兩個是高校主導的學生工組織。夏冰青用“算法補足組織” (complementary organisation to the algorithm,后簡稱COTA)這一概念概括三類組織的共同特征,強調其與算法之間的直接關系。她通過田野故事對殘障組織研究的發現進行了呈現,即“畫一個大餅”(dangle a carrot),這和中國的兩個特殊現象相關——“掛靠”和深圳戶口。首先,針對掛靠現象,夏冰青梳理了這一灰色地帶的產生和發展路徑,并指出COTA瞄準“掛靠”現象背后的制度控制:通過給殘障人士提供掛靠雇傭、現金支付掛靠酬金并收取中介費的模式運作殘障標注產業。而對于深圳戶口,由于有深圳戶口的殘障人士可以享有諸多社會福利,例如以低廉的價格租房、買房,一些街道對于工人還有額外的福利政策,工人希望將自己的深圳戶口落到這些街道。在這些區域的COTA就承諾設立集體戶口用以吸引、激勵工人。但是夏冰青指出,這些承諾很多時候是不確定的,甚至會破滅。最后,夏冰青對整個研究進行總結,強調COTA在標注行業通過時空壓縮的模式有效重置了剩余資本與剩余勞動力。它有效地組織了勞動力池,保證了AI信息的安全性,激勵工人提高標注精確率,并降低了人員流動。

戶口本

其后,浙江大學社會學系百人計劃研究員吳桐雨分享了其題為“Between Computing and Manipulating: The Role of Complimentary Organization in the Data Labeling Industry”(游走于計算和算計之間:數據標注產業中的補足組織)的研究。研究以標注工為研究對象,采取多點民族志的方法,針對算法控制和再中介化趨勢的討論,提出了“算法補足組織”(COTA)的概念。其研究對這類補足組織進行了以下幾個方面的反思:算法補足組織的組織性質,算法補足組織能否以及如何補充算法控制;在什么條件下算法組織可以形成與工人聯合抵御算法控制的形態。根據為期三年的田野調查,吳桐雨的研究發現地方政府作為算法補足組織,利用其地方政府性質和組織邏輯,動員地方性資源和地方性知識,分別在穩定勞動力池和優化勞動分工等維度補足了算法對于標注基地的遠程控制。比如,為了輔助算法優化勞動力分工策略,補足組織針對當地勞動力特征,將標注工人分割成“萬元戶小組”和“差生組”,并將“媽媽工”放入“差生組”,實現將差生組與組織績效脫耦的目的。最后,吳老師的研究發現,算法補足組織并不總是與資本協作,在特定條件下,也會出現和工人協作共同抵御資本的情形。總而言之,研究呈現了算法控制和補足組織之間的互動,闡述了算法控制的局限性以及補足組織如何彌補這些局限性;通過呈現其中地方政府的角色,及其獨特的補足機制,探討了超越商業形式的中介性質的可能性與復雜性;并且表明,在特定情況下,補足組織也為抵抗算法控制提供了空間。

密歇根大學社會學系博士候選人周珺分享了其題為“Gender and Human-machine Reconfiguration in the Influencer Industry”(網紅產業中的性別與人機重構)的研究,該研究比較了兩種女性化勞動形式:工廠工人和網紅。周珺的研究集中探討國家和市場如何建立和重建不同的控制技術來規范不同經濟部門的女性勞動,并思考在這些控制技術下,女性可以獲得多大的自主權。采取技術和社會互構的視角,這項研究將重點定位在了人機關系上,將流水線上限制女性身體的全景監獄式機器與數字平臺上的現代跟蹤、監視和評估技術并置,分析與前數字時代相比,數字技術如何在數字勞動場所重新配置人機關系,以及新的數字機器與資本積累和國家控制的前形式的延續和破裂。通過探討性別是如何融入到兩種勞動政體的監管機器,周珺的研究揭示了新機器的引入如何在其中立的外表下加深了系統的不平等;并且,通過追蹤和比較各種控制技術的形態,以及它們在各個經濟部門和歷史時期對女性勞動的治理,該研究揭示了女性是如何被要求去渴望不穩定的工作,以滿足流水線、平臺算法和威權統治的機器。

Mary L.Gray對第一場報告進行了點評,首先她對于三個研究所提供的豐富的田野材料進行了贊賞,對前兩個研究所提出的COTA概念表達了肯定。接著她對研究提出了問題,對于第一個研究,她提出,在不同的田野點間,對殘障人士的文化態度的區別是否也影響了這些組織的再中介行為,以及在中美之間對于殘障人士的文化態度是否存在區別;對于第二個研究,她肯定了其理論豐富性,并提問:在扶貧上,數字勞動是一個對于暫時就業機會缺乏的臨時解藥,還是為廣泛結構性問題提供的長期性方法;Gray對于第三個研究的問題也是貫穿三個研究的共同問題,即數字技術所帶來的限制性與可能性問題。Gray希望了解,是否網紅經濟活動對于網紅也開辟出了新的空間;同時,Gray希望了解網紅的粉絲群體是否有可能反抗女性氣質的規范,擴展女性氣質的含義。最后,她指出三篇文章體現出了關注的平臺經濟復雜性的重要性。

夏冰青首先對問題進行了回應,指出中西方對于殘障人士的社會文化態度存在顯著區別。例如,中國殘障人士特殊的教育體制導致盲人經常被捆綁在按摩師這一職業上。所以一些COTA事實上在通過標注工作,打破大眾的刻板想象。并且,殘障人士也通過標注工的工作獲得了認同感。但是在一些主要以營利為目的的COTA中,工人的處境就會更加糟糕,她在遞交的文章中詳細闡述了這一問題。其后,吳桐雨在回應問題時指出中國經濟正經歷向零工經濟的巨大結構轉型,而中國政府也廣泛地應用數字經濟來扶持欠發達地區,并且面向不同的群體試圖解決不同的社會問題,因此這是一個長期的策略。但是同時,由于這類勞動中具有較強的不確定性和靈活性,作為中介組織的COTA由此變得重要,急需我們進行探討。周珺提到對于不同形式的勞動和控制的理解需要兼顧其連續性和偶然性,如果1990年代社會再生產給予工人更多的支持,很可能就會帶來不同的情況,當下中國逐漸脫離了工廠體制下的社會再生產模式,而當下的數字勞動并沒有伴隨著相應的社會再生產安排。Gary追問,在網紅這一領域中是否看到類似COTA的現象,以及這是否會帶來新的可能性,周珺用MCN機構作為回應,認為MCN復制甚至是惡化了現存的性別不平等,它更多地體現了工廠體制下的舊的控制方式的延續,能動性更多地體現在由平臺介入的網紅和粉絲之間。

數字勞動與家庭

論壇第二場由西交利物浦大學助理教授林樂峰主持。夏威夷大學社會學系助理教授藺樂首先對其題為“Control and consent in the connected age: the work of contractors on transnational online education platforms”( 控制中的同意:跨國教育平臺上的工作過程)的研究進行了分享。其研究以世界最大的在線教育平臺之一ABC KID及其6個競爭對手為例,對平臺經濟中的工作控制與同意進行了反思。作為基于家庭的平臺這樣一個新類別,ABC KID動員了一群以前在美國勞動力市場被邊緣化的人群(如全職媽媽、自由藝術家和軍人妻子)。通過訪談、調查和在線數據,研究發現,由于相對收益較高,大多數ABC KID上的工作者表現出較高的工作滿意度。此外,盡管ABC KID對工作者的工作內容和進度進行了嚴格和直接的控制,但它為工作者適應控制提供了新的空間。工作者的適應性實踐也使得平臺將控制組織為游戲的努力變得不那么有效。研究認為,在這些平臺上工作的同意不僅是相對收益的產物,也是工作者、適應性實踐和平臺直接控制之間相互作用的結果。

當地時間2022年3月1日,美國賓夕法尼亞州,商店中的女性工作者。

香港浸會大學社會學系的副教授彭銦旎進行了題為“Digital labour and gender division of labour in parenting: a quanlitative study on parenting, digital technology and media applications in China's urban families”( 育兒中的數字化勞動與性別分工:一項關于中國城市家庭育兒和數字化技術及媒體應用的定性研究)的分享,指出雖然人們對夫妻之間的時間使用以及家務和育兒中體力、情感和腦力勞動的分工進行了廣泛的討論,但對家庭中的數字勞動分工卻沒有進行系統的研究。其研究從中國84個城市家庭的147名父母中獲得定性數據,通過比較中國城市的母親和父親在尋找育兒信息、與教師保持在線交流、在線購物和為孩子使用在線教育服務等方面使用數字技術和媒體的情況,揭示了育兒領域數字勞動的顯著性別差異。研究展現了中國城市家庭的數字勞動分工的不平等,即母親在養育子女時承擔了大部分的數字勞動。通過展示性別與數字技術在家庭領域的相互建構,研究呈現了數字時代夫妻間分工的一種新的家庭勞動形式,挑戰了圍繞數字技術的解放和進步的神話,呼吁學術反思和公眾關注其對女性的限制和剝削。

美國東北大學社會學系副教授Eileen M. Otis對這場報告進行了評論。首先她指出兩個研究非常新穎地結合了生產、再生產勞動來討論家庭中的數字勞動,并提議在研究中進一步建立起這兩種勞動的聯系,在兩個研究間建立對話,甚至是兩位作者的合作,以呈現更大的照料圖景。因為對于第一個研究中的媽媽來說,她們在家中的工作結合了生產與再生產勞動,而她們所提供的線上教育服務可能會指向第二個研究中的家庭。在第二個研究中的家庭里,一方面一部分家庭可能會消費這樣一種線上服務,另一方面也同時存在生產與再生產勞動的結合,由此最終形成了一個“全球照料鏈”(global care chain)。她表示,希望能看到更多討論關注女性如何在生產和再生產勞動之間轉換,以及為這種轉換所付出的額外勞動的研究。接著她分別對兩個研究進行了提問,對于第一個研究,她指出,在家庭中勞動是部分同意的來源,這事實上可以與布洛維對于霸權和同意的討論聯系起來,由于這些勞動者擁有一定的緩沖空間,所以雇主很難進行直接的強制。而布洛維沒有涉及到的是這里體現出的三角關系,這事實上為了雇主和工人的勾連提供了條件,她希望知道是否有這方面的例子。對于第二個研究,她首先肯定了研究設計的精巧,接著指出,對于家庭中的數字勞動,本文呈現了一個很有意思的現象:技術往往被視為一個傳統的男性氣質領域,但是一旦到了家庭領域,照料的責任就更多地轉移到女性身上。另外,她提到其中體現出的對于成功養育的焦慮也很有意思,在這樣一種數字勞動中,這種焦慮更多地落到了女性身上。最后,她向彭銦旎提出了兩個問題:其研究指出,父親逃避責任的一個原因是他們認為育兒博客比較女性化,那是否存在“父親育兒博客(father's blog)”?第二個問題是,家庭中育有兒子是否會使父親進行更多的數字勞動,另外,祖輩如何參與進這些勞動中?

藺樂首先對問題進行了回應,指出家長和老師的勾連可能使平臺加強了這一方面的監管,比如對一些課程進行錄制并組織人員審核內容。但是事實上,家長和老師都對于脫離平臺不太感興趣,因為平臺準備好了一切,老師不需要去過多地準備課程內容或者提前規劃,還可以使用這些內容服務大量的客戶。關于模板是否收費的問題,他回答,模板都是免費的,雖然這一平臺并不是共享經濟,但是在工作者的二次發展下呈現出了共享經濟的精神。其后,彭銦旎指出,對于技術與男性氣質上的討論,她認為女性事實上在公共領域和私人領域都做出了巨大的貢獻,但是沒有得到充分的承認;對于育兒焦慮,她指出這事實上也增加了數字勞動中的負擔——家長必須精心地編輯發給老師的信息以建立良好形象。關于“父親育兒博客(father's blog)”的問題,目前研究可能缺少這方面的材料,同時她指出,父親的參與往往是娛樂性的,比如和孩子一起打游戲、看電影,而母親則承擔了重復性的、無聊的、強制性的工作,這事實上復制了家庭內線下照料的分工模式。關于祖輩的參與問題,由于他們對于信息技術的掌握非常有限,其參與也往往是非常有限的。

創業者與家政工

論壇的下午場第一節由南開大學教授王星主持,來自新罕布什爾大學的助理教授張琳和來自北京師范大學的副教授肖索未分別就北京中關村的高新技術企業發展歷史和家政中介的勞動控制機制等議題發表了學術演講,最后由西交利物浦大學助理教授林樂峰進行點評。

新罕布什爾大學傳播學系助理教授張琳分享了題為Entrepreneurs in China's "Silicon Valley": State-led Financialization and Mass Entrepreneurship/Innovation(中國“硅谷”創業者:國家主導的金融化和大眾創業/創新)的論文。該文章通過對北京中關村創業者實踐的歷史分析,挑戰了現有解釋中國信息技術(ICT)產業發展的兩個流行觀點:市場導向視角和國家中心視角。基于檔案資料、參與觀察以及對創業者、地方官員以及共享工作空間經理的訪談(2015-2020),張琳將2008年以后中關村創業的興盛放置于其數十年的轉型歷史中。從宏觀的角度,張琳強調了國家和信息技術產業互動的兩種新方式。首先,各級政府都將自己轉變為市場機構,通過市場直接行動而不是在后方“遠程遙控”;其次,國家越來越多地在高新技術市場的治理中采取金融手段,扮演資本投資者的角色,引導和促進而不是直接管理由市場驅動的企業家經濟。在這一輪政府金融手段的改革中,中關村則成為了一個重要試點區域。

隨后,張琳基于中關村不同類型創業者的創業經歷,從微觀角度展示了政治經濟變化和制度變化對于ICT創業的不同影響。在過去的數十年間,許多不同類型的創業者們投身于這場ICT行業的創業浪潮之中。這些創業者們中有海歸、老牌IT巨頭的員工、大學畢業生、白領以及一些沒有大學文憑的藍領工人,他們調動資源的能力差異顯著,而且不同創業者之間還有著“鄙視鏈”的存在。最后張琳認為,調查中的所有創業者都同時受到國家日益金融化的治理體制的促進和限制。創業者們也接受結構性風險,并將其看作是個人重塑的機會。中關村的發展歷史代表了一種不同于“國家資本主義”的國家-市場互動模式。混合所有制改革、國家資助的風投基金等新的嘗試使公私資本的區別越來越模糊,這也對精英和草根創業者們產生了不同的復雜影響。

隨后,北京師范大學社會學系副教授肖索未分享了基于對北京一家大型家政公司的田野調查,探討了當前家政行業中的新型勞動控制模式。肖老師指出,相較于傳統的家政中介機構,該公司代表的家政機構采取了“會員制” 的經營策略,即家政公司同時向雇主和家政工收取會員費,并承諾提供培訓、調解、調換等服務,且服務期滿后需重新簽約。一方面,家政公司作為雇主的“代理人”,提供“打包服務”;另一方面,家政公司則成為家政工的“管理者”,強化公司對其勞動內容、方式和過程的監管。在會員制的經營模式下,家政公司需要同雇主爭奪家政工的忠誠,使家政工愿意長期通過公司獲取工作機會,而不是直接同雇主建立服務關系。

肖索未認為,為了保證家政工的服務質量和忠誠度,該家政公司發展出了 “制造匹配”與“打造娘家”兩種勞動控制模式來實現對家政工的管控。“制造匹配”是家政公司采取的物質利益管控方式,例如和家政工建立利益捆綁結構,以及干預她們的工作獲得。“打造娘家”則是移植轉化了傳統父權制家庭中“娘家-婆家”的二元結構,將公司打造成和家政工情感利益一致的“娘家”,而把雇主置于文化想象中“婆家”的位置。肖老師總結到,該公司所代表的勞動控制模式兼具支持和約束的面向,同時極富性別化內涵,既依賴于女性化的勞動的日常性、情感性和私人性,又調用了女性勞動者的經驗和文化記憶。

西交利物浦大學助理教授林樂峰分別對兩位學者的匯報進行了點評。首先,林樂峰針對張琳的研究補充了發展社會學領域的發展型國家的觀點。他認為過去的相關研究主要關注國家如何嵌入市場然后退出;而中關村的案例則提供了創業者乃至市場嵌入到國家的獨特案例。此外,林樂峰就國家投資的資金來源以及創業支持政策成效等問題和張琳進行了交流。張琳認為對高新產業支持政策成效的整體評估還為時尚早,需要持續觀察。總體而言,她對高新產業整體發展呈樂觀態度,因為相關機制和人才基礎已經建立,但也需要注意個體創業者的金融風險。接著,林樂峰針對肖索未的研究進行了點評。林樂峰從自己對制造業中介的觀察出發,指出制造業中介和家政中介存在諸多相似點,從而提出了是否能跳出具體的中介行業對勞動力市場整體進行理論化的問題。肖索未同意家政中介和其它類型中介相比,既有共性又有其特性,因此建立一個更有解釋力的理論是有必要的。

工業自動化背景下的勞工研究

論壇的下午場第二節由浙江大學百人計劃研究員吳桐雨主持,來自中央民族大學的副教授黃瑜和來自德國耶拿大學的博士候選人許輝就工業自動化背景下的勞工研究展開了分享,最后由南開大學周恩來政府管理學院王星教授對兩位發言者的研究進行點評。

中央民族大學民族學與社會學學院副教授黃瑜分享了題為“工業自動化下工人反應:以廣東珠三角為例”的研究。該研究基于廣東珠三角地區的訪談和參與觀察資料,探討了機器自動化背景下不同工人的影響及工人自身的反應。黃瑜在分享中首先介紹了該研究的兩個背景,即工人行動對于其權益改善的重要作用,以及現有勞動過程理論(LPT)中的不足。

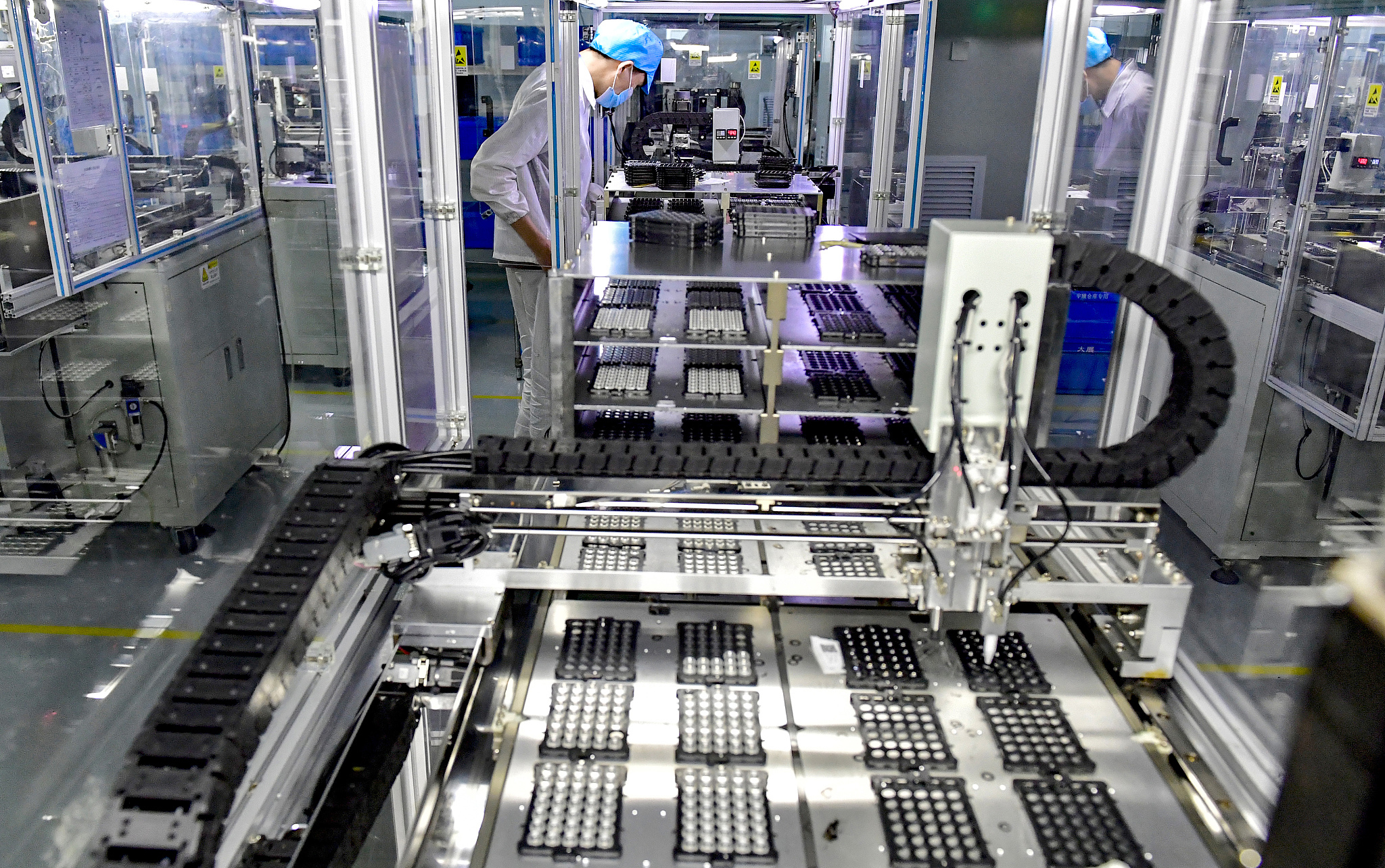

2021年3月11日,廣東東莞,工人在智能制造車間監控設備。

然后,黃瑜分別討論了機器自動化對珠三角地區普通工人(以下簡稱為普工)和技能工人的影響。普工主要是在電子廠和家電廠的流水線工作,相較技能工人而言,他們的流動性更高且缺乏相應的技能,和勞動力市場以及工作場所談判的力量更弱。通過對一家空調廠和鼠標鍵盤廠的調研,黃老師指出在自動化之后,普工的技能并沒有得到提升,而且對勞動過程的控制減弱。就技能工人而言,黃老師以一家運動頭盔工廠為例,說明在機器自動化之后,技能工人的培訓時間變短,工資模式從計件變成了計時。大部分工廠中一線工人很難轉變為技術員,工廠往往更愿意對外招聘大專生而不是對一線普工進行培訓。但也有生產高端通信配件的工廠,由于其采取的學徒制和差異化競爭目的,而選擇對學徒工人進行培訓并嘗試留住他們。

在分析了自動化對于工人影響之后,黃瑜隨后探討了工人自身對于自動化的反應。就工人的意識而言,技術工人們比普工對“機器換人”更敏感,而普工往往沒有危機意識。但技術工人們對勞動價值論的認識不足,不會因為引入機器而去為自己爭取更多利益。在工人行動方面,技術工人的訴求是防御性的,沒有提出對更高工資或是勞動過程的要求。許多普工最終選擇自然流失,轉向平臺經濟。而技術工人因為希望交夠社保而留在工廠,但也因此失去自主性。

德國耶拿大學社會學系博士候選人許輝進行了題為“重新發現勞工的力量:基于勞動過程中技能爭奪的思考——以制造業升級中自動化工程師群體為例”的匯報。該研究以產業升級中自動化工程師群體的培養與就業為例,探討了自動化升級的過程以及給工人所帶來的替代效益和補償效益等問題。許輝首先介紹了中國產業轉型和升級的宏觀背景。他認為,工業自動化作為產業升級的解決方法一方面符合國家邏輯,能夠使中國制造邁向全球價值鏈高端從而提升國家競爭力;另一方面,工業自動化也符合資本降低成本、增加效率、提升質量和形成市場競爭力的邏輯。許輝指出,自動化工程師便是產業升級過程產生的新型技術工人。他們不同于傳統的普工和技術工人,是基于制造業機器人使用的大量需求而產生的群體。

許輝認為,許多研究關注到了工業自動化過程中勞動降級現象,但自動化同時也對勞動力市場產生了補償效應,帶來了新的技術勞動力需求,也就是自動化工程師。隨后,許輝在理論上區分了工業化早期和工業化后期兩個階段,兩個階段存在著不同的生產政體、技能形成體系與勞工力量。許輝認為,就工業化后期階段,也即產業升級階段而言,企業為了提高產出比和機器使用效率,積極開展相關技能培訓。同時國家也采取了各種措施推動職業技術教育的改革。在這個過程中,企業也不再通過高度專制的方式管理工人,轉而形成一種更加扁平化和合作型的勞動關系。工人自身被技術賦權,一方面其結構性的力量得到提升,擁有了更強的勞動力市場和工作場所的談判力量;另一方面,工人的制度性力量也在提升。國家通過頒布新職業、設定職業標準以及舉辦技能大賽等方式,為工人提供了更多的社會權利。

在評論環節,南開大學王星教授首先介紹了當前勞動研究中的兩種不同取向。其中一種視角是從價值關懷的角度出發,傾向于弱勢群體的視角;另一種視角則追求價值中立,旨在跳出勞工群體本身,觀察產業和技術對勞動產生的影響。王星認為,黃瑜的研究更傾向于前者,而許輝的研究更傾向于后者。隨后,王星分別對兩篇論文進行了點評。王星首先肯定了黃老師的研究中對經典話題的探討和對勞工主體的關注。接著,王星就自動化驅動力、不同群體和工序的替代風險、面對多元主體的勞動理論應用,以及如何保護勞工的問題和黃瑜展開了交流。針對驅動力和替代風險的問題,黃瑜認為處在價值鏈下游的工廠進行自動化主要是進行減員,技術工人很容易在自動化之后被替代;而處于價值鏈中上游的工廠即便在自動化之后也需要一些技術工人參與到生產流程的開發之中。

王星贊揚了許輝的文章的嚴謹性和深入性,是非常扎實的經驗研究。王星同意許輝關于民營企業自動化升級的觀點,但工人技能榮譽的獲得還缺乏一定的體現。此外,王星還提出,在自動化產業中是否存在著技術支撐和技能支撐的雙向轉換渠道,以及產業升級如何推動社會升級的問題。針對社會升級的問題,許輝認為國家層面應該形成一套制度設計,即通過技能證書和提高社會公共資源,幫助工人實現社會流動。

小主播、工程師與大公司

論壇下午場第三節由華東師范大學傳播學院副教授夏冰青主持,來自倫敦大學皇家霍洛威學院的副教授鄭穎勤、香港大學社會學系博士候選人李曉天、來自謝菲爾德大學的助理教授賈連睿分別就數字勞動、科技行業與平臺等相關議題進行了報告,最后由埃塞克斯大學副教授Jamie Woodcock對上述報告進行了評議。

首先,倫敦大學皇家霍洛威學院副教授鄭穎勤做了題為“Algorithmic Game of Fortune & the Making of Digital Entrepreneurs: Micro-Influencing as Platform Labour in China”( 算法幸運游戲與數字企業家的造就——中國微小網紅作為平臺勞工)的分享,在發言時,鄭穎勤將原先題目中的“micro-influencing(微小網紅)”改為了“nano-influencing(納米網紅)”,以強調她所研究的主播群體的特征:他們往往來自草根,白手起家,為追求“爆單”為目的,但內容傳播力常常較為有限,因此被稱為“nano-influencer”。鄭穎勤團隊在義烏B村進行的田野調查對31位主播和6位直播培訓課程老師進行了采訪,以及在主播聚集的直播課程、微信群中進行參與式觀察。鄭穎勤發現,來到義烏、投身直播帶貨行業的主播們往往非常強調運氣、時機的巨大價值。他們期盼直播的走紅以及走紅所帶來的“爆單”,而走紅與爆單都是機遇性的,具有極強的不確定性。本文采用了布洛維(1979)提出的制造同意與勞工游戲這一理論框架,并借助羅杰·凱盧瓦(Roger Caillois)(2001)對“玩”的四種分類分析了主播們的數字勞動過程:競爭(Agon)、概率(Alea)、模擬(Mimicry)、改變視角(Ilinx)。主播在競爭加強的市場環境里需要自己承擔風險,一部分從業者甚至身兼數職來獲得生存所需的收入,以持續追求拍出“爆單”視頻的可能;“爆單”是不可預測的,主播們往往需要猜測短視頻平臺的推薦算法、規避算法限制,從而獲得更多流量;模仿與改變視角在主播的生活中密切相關,從業者往往需要花費幾千元以上的培訓費,采用模擬、表演、自我鼓勵等方式,將自己轉變為一個合格的主播。在這一勞動過程中,主播們承受著不確定性帶來的焦慮和緊張,自愿投身于對不確定的機遇的追求之中。鄭穎勤對經驗觀察加以總結:作為數字勞動者的主播參與了這一“算法游戲”,但他們仍位于數字經濟的邊緣位置,平臺生產的現有不平等秩序得以維系和強化。

022年1月20日,甘肅平涼,員正在認真參加直播培訓。

香港大學社會學系博士候選人李曉天分享了他的論文“(Unable) to be a 'boss': masculinity and labour process in Internet companies”([無法]成為“大佬”:互聯網公司中的男性氣質與勞動過程)。該文圍繞中國互聯網公司中工程師群體的“男性氣質”而展開。以往工程師研究常常忽視中國科技行業從業者的男性氣質,本文指出,這一群體強化的霸權性男性氣質具有其異質性,它與當代中國的結構性條件緊密相關。由于中國的互聯網企業往往集中分布在超大型城市,大部分勞動者都來自外地,城市的戶口制度對個體勞動者的定居愿望形成了制度性約束,加之科技行業具有其特殊性,個體勞動者往往被要求持續向上流動,因此在這一框架下,“大佬”代表了男性工程師群體構建的理想形象,其特征是具有較強專業能力、在工作中積極主動并且有能力在超大型城市定居。在實際的工作場所中,很大一部分男性工作者發現自己并不符合這一理想形象:教育背景可能對上升空間形成限制,長期加班為身心帶來巨大壓力,在大城市定居的困難則增加了勞動者所面臨的不穩定性。無法成為“大佬”的個體往往表現出挫敗與沮喪,并在男性氣質的競爭中被迫認輸。李曉天總結,工作場所中霸權男性氣質的強化解釋了男性優勢地位的存續,其異質性也展現了勞動者基于性別的主體性如何得到建構。

謝菲爾德大學的助理教授賈連睿分享了論文“On Super Apps and App Stores: Digital Media Logics in China's App Economy”( 超級應用程序與應用程序商店:中國應用程序經濟中的數字媒體邏輯)。賈連睿的研究關注應用軟件經濟中的權力結構如何生成。她對騰訊在中國應用程序生態系統中主導地位的建立過程進行了分析。她將騰訊市場力量的來源概括為平臺化(platformization)、基礎設施化(infrastructuralization)、聚合化(conglomeration)、金融化(financialization)。賈連睿考察了騰訊自2011年至2021年的發展歷史,并結合數據指標對其進行了分析。她指出,通過投資游戲等互動娛樂業務,騰訊取得了財務成功,進而有能力聚合更多組織與機構、發展其業務網絡,更重要的是,騰訊采用了以應用寶和微信為中心的企業戰略:應用寶的推廣讓其業務由門戶網站(portal)轉向應用商城;微信在即時通訊領域的壟斷地位使得騰訊獲得市場主導者地位,微信小程序的推出讓微信進一步平臺化,成功聚合了市場開發者;騰訊強大的財務實力更強化了其在應用程序的開發與分發流程中的控制能力。騰訊所采用的多種戰略均強化了該公司對平臺生態系統的控制,最終成功增強了它的市場力量。

在三位參會者的報告結束后,作為評議人,來自埃塞克斯大學的Jamie Woodcock表示,此次論壇所討論的新型數字勞動涉及廣泛行業,研究者視野廣闊,并沒有將研究領域局限于外賣配送行業。Woodcock分享了他在數字勞動領域的觀察與研究:他此前的研究同樣涉及“nano-influencer”,他所關注的是影響力更小、觀眾僅有個位數的twitch主播,希望借此討論為什么新型數字勞動對人們具有吸引力,而鄭穎勤的研究中所討論的“機會、運氣”的社會價值同樣也能在twitch主播群體中有所體現。最后,Woodcock老師也為鄭穎勤提出了可以進一步討論的問題:哪些群體運營平臺,平臺上的社會關系是什么樣的,它們如何影響具體的勞動者。

關于賈連睿的研究,Woodcock點評稱平臺的運作與平臺權力的誕生是重要的政治經濟學問題,其中平臺與國家監管之間的關系至關重要,在賈連睿的研究中,騰訊案例所提供的中國經驗可以與美國互聯網平臺的經驗案例加以對比,騰訊的案例為平臺權力如何建立提供了一種解釋,深化了與之相關的學術思考。圍繞李曉天的研究,Woodcock首先稱贊了李曉天所做的民族志,它細致地展現了勞動過程中勞動者所扮演的不同角色,并以動態的過程突出了勞動者身上的主體性。接著,Woodcock也為李曉天的研究提出了問題:與硅谷的工程師文化相比,中國工程師所形成的群體文化會有哪些不同。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司