- +1

柳鳴九:從薩特研究到法國文學翻譯,做學問最重要的是誠實性和堅守性|紀念

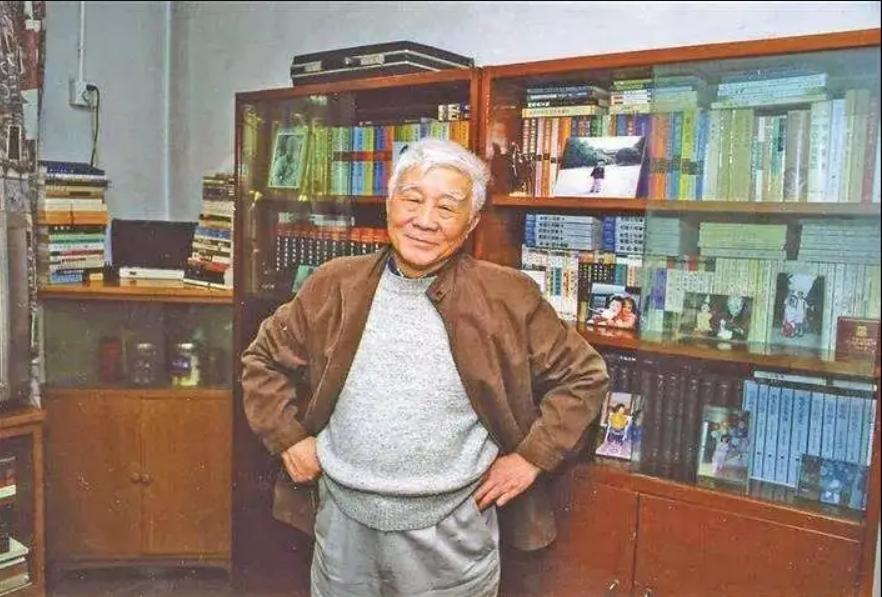

文藝理論批評家、翻譯家、散文家、出版家,獲中國翻譯界最高獎“翻譯文化終身成就獎”的柳鳴九先生,于12月15日凌晨逝世,享年88歲。

柳鳴九,1934年生,湖南長沙人, 畢業(yè)于北京大學西方語言文學系。中國社會科學院外國文學研究所研究員,中國社會科學院研究生院外國語言文學系教授、研究生導師,曾任中國法國文學研究會會長、名譽會長。

在法國文學史研究、文學理論批評、散文隨筆寫作、文學名著翻譯等領(lǐng)域,均有很高的建樹,并主持多種大型叢書、套書編選工作,是學界公認的權(quán)威學者、領(lǐng)軍人物,以卓有學術(shù)膽識著稱,并享有“著作等身”之譽,對人文知識界有較大的影響。其論著與譯作已結(jié)集為《柳鳴九文集》(15卷),約600萬字。

▲ 海天出版社2015年

2000年,在法國巴黎大學被正式選定為博士論文專題對象。2006年,獲中國社會科學院最高學術(shù)稱號:終身榮譽學部委員。2018年,獲中國翻譯界最高獎“翻譯文化終身成就獎”。

今天夜讀文字為柳鳴九訪談?wù)帲x自《回顧自省錄——柳鳴九自述》柳鳴九/著,河南文藝出版社2016年出版。

訪談?wù)撸簩W者、翻譯家、理論批評家、作家等,在您的這些諸多身份中,您覺得自己更鐘愛哪一個,自己最不愿接受哪個?

柳鳴九:數(shù)十年來,我的文化學術(shù)活動,內(nèi)容既非單一的,在不同的方面也就都多少積累了若干實績,也就是說在不同的勞動部類中,從事過不同的勞動方式,有點不同的勞動產(chǎn)品。因此,有時被稱為這個、有時被稱為那個,得到了不同的名譽與身份,如此而已。

對于名譽與身份稱號這類問題,我的態(tài)度是:“君子好名,取之有道”,只要名譽、名分、身份之下有實質(zhì)內(nèi)容、有勞動成果、有“干貨”、有“硬幣”,那就行了。

我且不說什么身份是我鐘愛的,什么是我不喜歡的,我只想說:一、我最希望自己成為一個真正學有專長、有所建樹、有所創(chuàng)見的學者。二、我最想避免的、最想忌諱的是,淪為一個空頭的理論家、批評家,淪為一個不學無術(shù),只靠引證圣賢經(jīng)典作品,玩弄教條,只靠扣帽子、打棍子的理論家、批評家,我竭盡自己的力量不要成為這種人。

另外,我也曾經(jīng)對翻譯家這樣一個頭銜進行過自我調(diào)侃,不是因為別的,而是因為我在翻譯方面花費的時間和精力比花在研究工作與寫作上的要少得多,在翻譯界我只不過是偶爾客串一下的“票友”,和那些以畢生精力從事翻譯的朋友不可同日而語,如今客串的“票友”也登堂入室,使我覺得頗對不起翻譯家朋友們,用方鴻漸的話來說:“不好意思呀”,但你畢竟有過上百萬字的譯品,畢竟有幾個譯本廣行于世,人家有時為了方便,簡稱你一聲翻譯家,那你就安之若素,自己不必矯情了。

訪談?wù)撸耗钔瞥缒奈蛔骷遥▏鴥?nèi)或者國外)?您在他們身上學到了什么,有何人生和治學感悟?

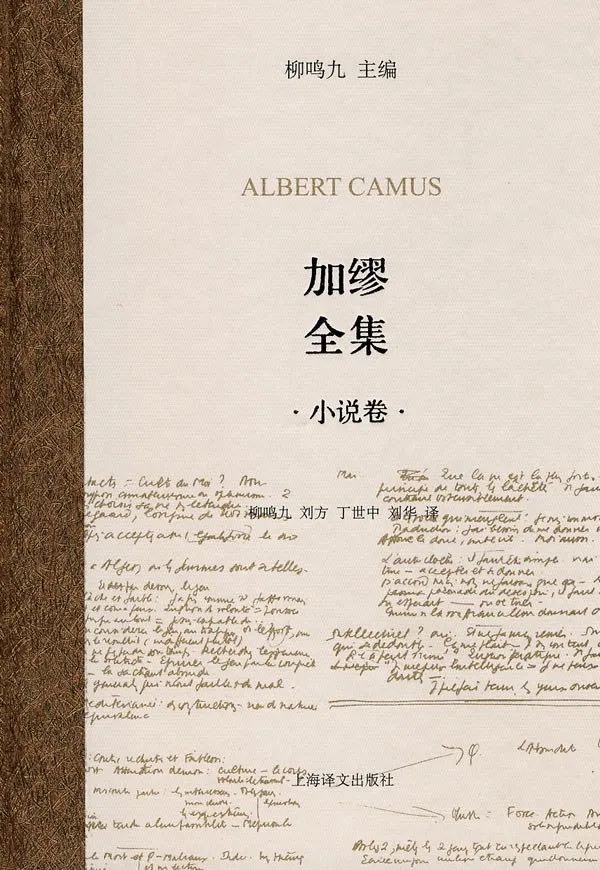

柳鳴九:有成就的作家是各式各樣的,有的作家以精致的藝術(shù)使人嘆服,得到世人的欣賞;有的作家為社會歷史留下了寬闊、真實、有深度的畫面,給世人開闊了視野;有的作家以深刻雋永、機智的思想而使人在智慧上受益,這些作家都有這種或那種被推崇的理由,但我最為推崇的是:外國作家中的加繆和中國作家中的沈從文。

加繆

沈從文

這兩個作家在藝術(shù)上都有很高的成就,這是不在話下,他們特別值得推崇的是,他們都自有一種精神力量,他們在做事為人上都表現(xiàn)出了不凡的人格。

加繆是一個平民草根出身的作家,但他作品至少發(fā)出了兩道對人的存在、對人類社會有重大啟迪意義與聚合力量的智慧靈光,一是人生如西西弗推石上山的哲理,二是人類社會團結(jié)抗惡的思想與道路,這兩種哲理與思想都基于對人生、對社會看透了的徹悟意識,并都表現(xiàn)出了一種堅苦卓絕、剛毅非凡的精神力量,用我們今天的話來說,就是所謂的“正能量”,這是我特別推崇他的原因。而且還有一點,加繆不是一個書齋學者、書房作家,他是一個投入了社會實踐的行為家,在第二次世界大戰(zhàn)時期,他就是一個名副其實的抵抗戰(zhàn)士。

▲ 《加繆全集》柳鳴九 主編,上海譯文社2010年版

至于沈從文,我特別尊敬他、推崇他的原因是,他不僅是一位在中國近代文學史上成就最高的作家,而且他身上表現(xiàn)出了中國知識分子難得的堅毅精神,他作為一個著名作家,曾經(jīng)長期被打入冷宮,讓他去搞服飾研究,這等于把一顆種子扔在一個石頭縫里,然而他卻偏偏不聲不響在這個石頭縫里長出了一棵大樹:《中國古代服飾史》,這種“石頭縫里精神”正是中國20世紀人文知識分子的可貴品格,至少對我個人很有精神感召作用。

訪談?wù)撸耗芎唵握務(wù)勛约簩τ谒_特的理解嗎?對于薩特的研究,給您自己帶來了什么?對于薩特的理論研究成果,對于當下浮躁的中國社會還會有影響嗎?

柳鳴九:如果撩開薩特哲學體系的術(shù)語與概念所組成的厚厚的帷幕,用簡明、通俗的話來說,薩特存在主義哲理的核心不外是“存在決定本質(zhì)”與“自我選擇”兩大要義,即人的存在在先,本質(zhì)在后。在現(xiàn)實中,人進行自由選擇,進行自由創(chuàng)造而后獲得自己的本質(zhì),英雄的存在決定英雄的本質(zhì),懦夫的存在決定懦夫的本質(zhì),人在選擇、創(chuàng)造自我本質(zhì)的過程中享有充分的自由,也承當著自我不可推卸的責任。

不難看出,薩特的哲理是有助于個人主體積極性的啟動與發(fā)揮的,用今天的話來說,有助于自我啟動正能量,在意識形態(tài)上是具有積極的意義。至于政治上,薩特更一直是一位“老左”,一直是當時的社會主義和平陣營中的大積極分子,但是在中國,一直到改革開放初期,他仍被視為意識形態(tài)上的“帝國主義的代言人”,而經(jīng)常受到敲打、批判,我深感其不公正、不實事求是。

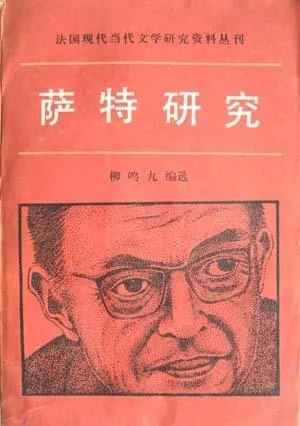

于是,我發(fā)文章(《給薩特以歷史地位》)、出書(《薩特研究》),對薩特進行重新評價,也算是挺身而出、仗義執(zhí)言、講些公道話吧,這就是我在薩特問題上的作為。

▲ 中國社會科學出版社1981年版

正好薩特的哲理與我的作為投合了當時的社會需要,即釋放個體自主能動性的社會需要,因而,一時思想影響很大,《薩特研究》成了一本暢銷書。然而,早春的天氣乍暖還寒,氣候難免波動,一時,《薩特研究》又被視為了“精神污染”,《薩特研究》也被禁再版。不過,兩年之后,氣候轉(zhuǎn)暖,有關(guān)方面對薩特問題也緩過來神,發(fā)現(xiàn)他的哲理并沒有那么可怕。于是,雨過天晴,《薩特研究》又得以再版,這就是我研究薩特,在薩特問題上挺身而出的經(jīng)過。

如果要講我個人因此有什么收獲的話,從媒體輿論那里獲得了“薩特研究第一人”的稱號倒是微不足道,重要的是這段經(jīng)歷在我生命中留下值得紀念的一頁,那就是,對自己在學術(shù)良知與學術(shù)觀點上誠實性、堅守性有了一次檢驗,而這種誠實性、堅守性對于學者來說就是靈魂,就是生命線。與此同時,我自己也在意識形態(tài)的風雨中得到了一次難得的磨煉。檢驗與磨煉都成了我人生中寶貴的精神財富。

當下中國社會的浮躁風氣,來自物質(zhì)功利主義的張揚,來自急功近利的利益驅(qū)動,來自人文精神的大幅下落,來自純正的價值取向的邊緣化,而且已經(jīng)積重難返。要治愈社會頑疾,扶正祛邪,扶正祛燥,應該從根本的社會機理上著手,加以綜合治理。光靠某種哲理無濟于事。任何哲理都不是靈丹妙藥,薩特哲理也不例外,薩特哲理可以起若干良性作用,但實不足以擔此濟世匡正之大任。

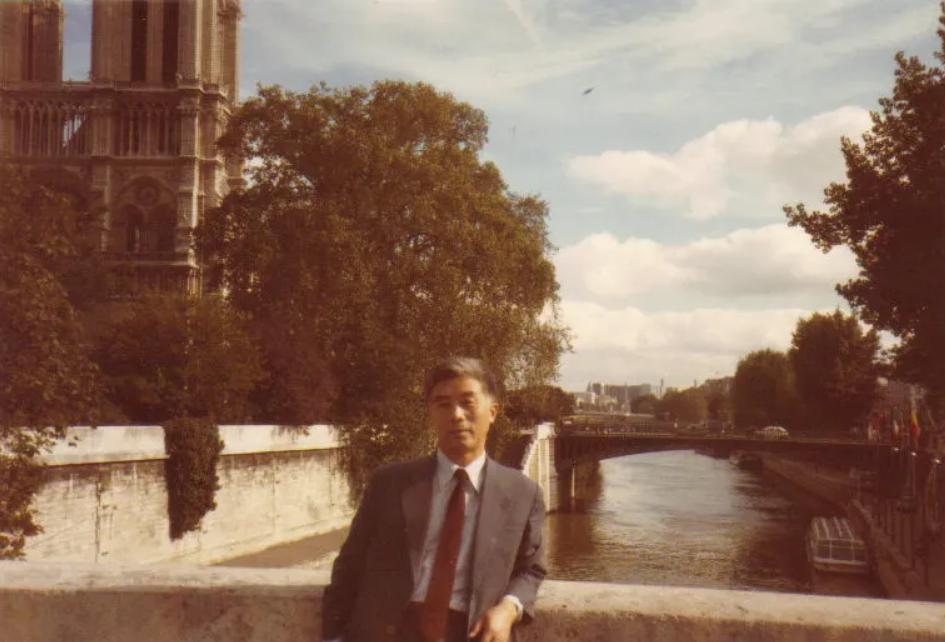

1981年,柳鳴九在法國巴黎薩特墓前

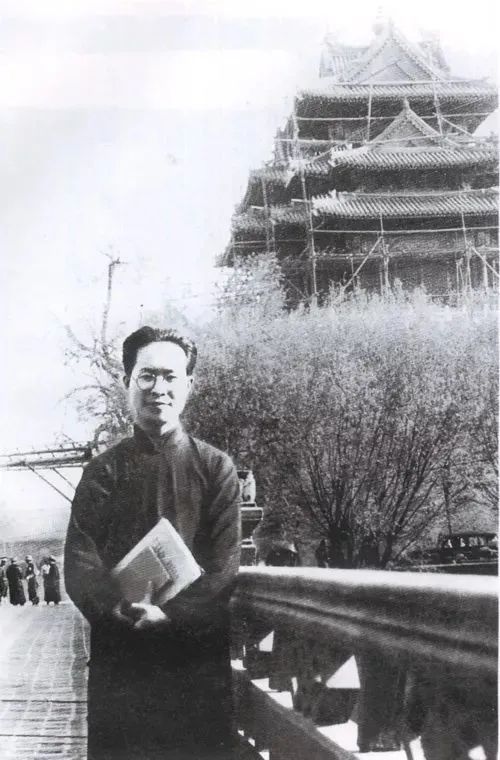

80年代,柳鳴九在西蒙娜·德·波伏瓦的寓所

訪談?wù)撸耗趯W界長時間以來起了領(lǐng)軍人物的作用,是多次全國性學術(shù)討論的發(fā)起者與中心人物,且學術(shù)成果豐碩,對青年學者您有何忠告?

柳鳴九:我在研究室的工作中,先是給卞之琳當副手,后來當了南歐拉美室的主任有十年之久,我很自覺地繼承了“出人才、出成果”的傳統(tǒng),在一定程度上沿襲了卞之琳“無為而治”的做派,當然也添加了一些“樂觀其成、大力贊助”的熱誠與善意,這個室成為外國文學所里公認的科研碩果累累、人才輩出的研究室。

法國文學專業(yè)于1978年招收了將近二十名研究生,正式任命的導師有三人,李健吾、羅大岡與我。十幾個碩士研究生畢業(yè)論文的指導工作由三個老師平均分擔,為了使研究生在本學科的舞臺上早一點出道,我又另行要求自己為他們每一個人做一件事(從擬定寫作題目或翻譯項目、做若干引導工作直到向報紙雜志推薦),雖未能面面俱到,但實際上的工作量也就多了好些。而我之所以這樣做,僅僅因為我自己嘗過長期當“焦仲卿”的味道,不愿意后來者碰上與我同樣的苦澀,就像電影《良家婦女》中那個婆婆因為自己經(jīng)歷過辛酸而盡量使自己的媳婦少受傷一樣。

總之,做學問,我以勤為本;做事,我還算頗有效率,被人美稱為“有爆發(fā)力”,而且力求細致、到位,把每一件事都“搞定”“扣死”,在整個過程中,則忌“雷聲大雨點小”;關(guān)于做人,我在學界奉行與人為善的原則,樂于對人“唱贊歌”,樂于提供助力、玉成其事,至少能做到通情達理,決不礙事、擋道,決不壓人。我深知學界天地廣闊無邊,業(yè)內(nèi)兄弟姐妹盡可八仙過海,各顯神通,如能互襄其事,則不亦樂乎。

至于我的局限與“軟肋”,亦甚多多,茲略舉一二:胸無大志,只求把自己分內(nèi)的小事做好,一也;肚量不大,二也。受到不公正的傷害后,即耿耿于懷,為了不悶出癌癥,竟敢一吐為快,不免又獲“有失清高”“不夠超脫”的貶語,又引異議,實為世故智商不高所致也。我遠非完人,這輩子就這樣了。

目前,從人文學科的大環(huán)境看,有不利因素。物質(zhì)功利主義太張揚,人文科學首當其沖。社會上普遍存在的浮躁心理對人文科學、人文精神很不利。在虛假的繁榮后面存在著萎縮。當然客觀條件也有好的一方面,如對研究項目的資助甚是闊綽,堪稱豪華,這是我輩當年享受不到的。

學者受到的制約不一樣了。困難總會有,但人的價值就在于克服困難。學科總要往前走,不能簡單重復。對于年輕人,希望他們能夠守望麥田,耕作不息,走自己的路,實實在在地超越前人。

原標題:《柳鳴九:從薩特研究到法國文學翻譯,做學問最重要的是誠實性和堅守性|紀念》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司