- +1

努力也沒什么好事發生的三十歲?

原創 平野啟一郎 非虛構時間 收錄于合集#譯文紀實 76 個 #NHK 4 個 #失業 2 個 #三十不立 2 個 #日本現場觀察 9 個

人們通過從事自己想做的工作來認清楚自己就是這樣的人,并得到他人的認可。這就是如今的“三十代”群體的個體狀態。一旦確定了未來的某個目標,他們就會拼命朝著目標努力。

可要是沒有目標,就算有人在旁邊大喊加油,他們也不清楚要為了什么、怎么去努力。這一旦同個體認同危機直接聯系起來,就會成為極大的痛苦。

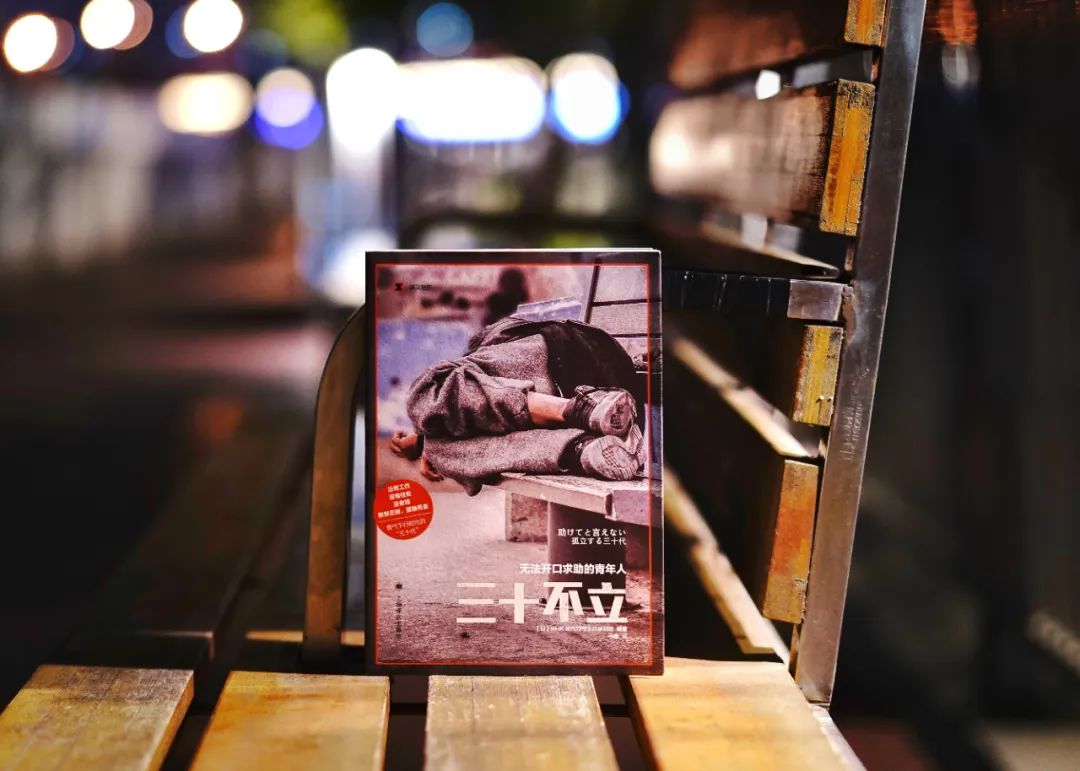

當人生因為一次失敗或某些原因變得一塌糊涂時,從摔倒的地方爬起來絕非易事。無法開口求助的“三十代”,需要一個包容這種求助的社會環境。畢竟,三十不立,又怎樣?

文 | 平野啟一郎

摘自《三十不立》

(日)NHK現代特寫節目錄制組 編著,馬惠 譯

2009年10月,我參加了NHK電視臺的現代特寫節目。我參加的這一期圍繞住在北九州市門司區的39歲男性孤獨死這一令人痛心的事件進行了采訪。

男子離世時留下了一封信,上面只寫了一句話:“幫幫我”。

在上節目之前,我跟工作人員做了事前溝通,相較于年輕人身陷經濟困境的問題,我們更希望可以聚焦如今的“三十代”群體心理的問題、內在的問題。節目組沒有邀請專注于解決貧困問題的NPO團體的相關人士,而是特意邀請了身為小說家的我參加節目,其原因正在于此。

為什么他沒有向周圍的人開口求助,以尋求一杯之羹或工作的機會呢?我是北九州人,年齡也跟這名男子相仿,聽說這件事的時候深受沖擊。

而在這件事發生之前,我就已經在思考如今的“三十代”群體的問題。21世紀是“年輕人的危機”以各種形式暴露出來的時代。派遣合同到期、淪為流浪漢等,各種各樣的媒體都開始報道年輕人面臨的種種困境。

年輕人真的很艱難嗎?

前幾日,我偶爾乘出租車,司機突然跟我攀談起來。“像客人您這樣的年輕人過得艱苦,說到底還是因為老年人增多,年輕人工資低卻不得不負擔大量老年人的養老金。”說起來滔滔不絕。他大概經常跟客人閑談年輕人生計艱難的話題吧。

同時,也可以聽到“年輕人真的很艱難嗎?”的聲音。有本題為《“年輕人可憐論”的謊言》(海老原嗣生著,扶桑社新書)的書,標題非常有話題性,在考慮如今的年輕人問題上極具啟發性。

比如,關于網咖難民,據說全國有6萬人,他們全部都是日結的派遣勞動者嗎?從一到深夜12點客人便急劇增加的情形來看,會不會大多只是未趕上末班車的人呢?

網咖難民

另外,原以為在沒車代步就去不了的郊外,或接受短期派遣的公司較少的地方小城市,網咖中網咖難民數量不多,大城市繁華街道上的網咖中才聚集了那“6萬人”,可人員分布卻并非如此。

根據作者的計算,網咖難民中的常客有5400人,連同偶爾去一去的人大概有9000人。另外,人們常說年輕人(15歲到24歲)中每2人就有1人是非正式雇傭勞動者,可實際上大學生兼職也被計算在內,作者認為這也與所謂的非正式雇用不是一碼事。

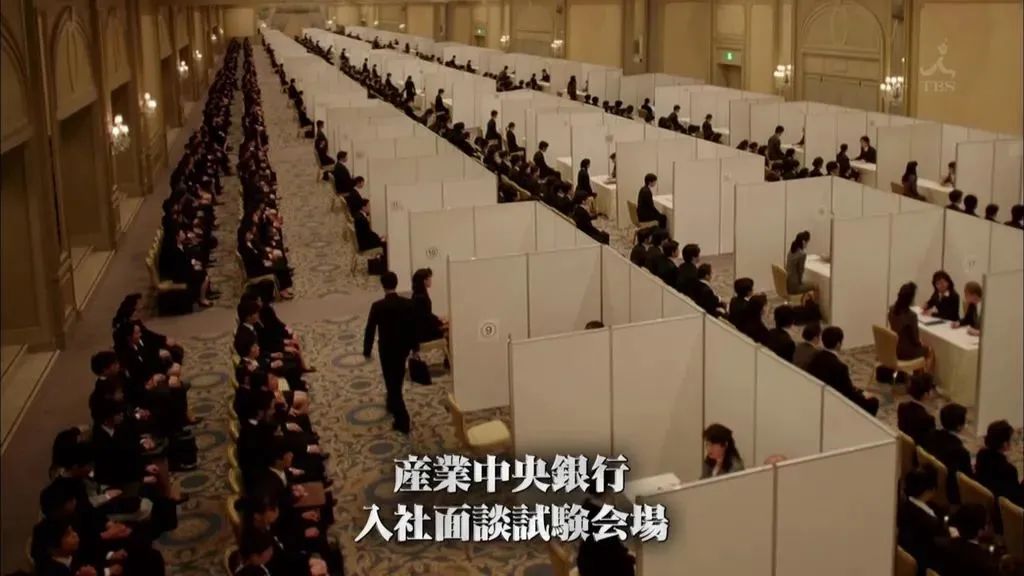

與之相關聯的,作者在這本書中強調的另一個問題,是教育部行政上的失敗導致大學數量增長過快。1985年,全國僅有460所大學,2009年急速增加到了773所。大學生數量也從1985年的184.8萬人增加到了2009年的284.6萬人,增加了100萬人之多。當然,出生率在持續降低。因此,以前高中畢業后就打算在當地中小企業就業的人都去考了大學,為了能在大公司工作紛紛擠破頭去參加招聘考試。作者指出,這就是如今就業難的真實狀態,其實大公司的招聘人數并未減少。

日劇《半澤直樹》劇照

我們在研究社會問題的時候,只能基于數據。可是,根據解讀數據的角度不同,就可能會導致數據的誤用和濫用。關于這位作者的數據解讀方式,或許也會有人提出異議,可重要的是在公開場合進行批判性的論證。

其實,在這本書中,作者也對我參加的那期現代特寫節目有所批判。作者認為,數據上并沒有顯示出現今青年群體中餓死人數有明顯增加的趨勢,該節目卻向觀眾傳遞了這種錯誤的印象。

正如我最初提到的,那期節目的主題是如今的“三十代”群體內心的問題,所以雖然在這一點上有所分歧,但從多方位考察如今的年輕人所面對的困難,指出了容易被遺漏的事實,就這點而言那期節目就值得一看。

經濟二次探底的1998年

那么,就先從我個人的事情說起吧。我大學在讀期間憑借《日蝕》這部小說出道,那是在1998年。前一年年末,山一證券(山一證券是日本當時的四大證券公司之一, 1997年 11月即將迎來創業百年之際,突然宣布“自主廢業”,引起日本乃至國際金融界的軒然大波。欲知詳情可讀譯文紀實《殿軍》)破產的新聞鋪天蓋地,而泡沫經濟破滅后,90年代前期稍微有所好轉的景氣再度惡化,在1998年二次探底。

如今回想起來,那時周圍的氛圍是真的一團黑暗。不管怎么說,京都大學畢業后去大公司工作的人大有人在,可是在京都其他名校就讀的朋友找工作就非常困難了。

有人雖然拿到了內定,卻不知道自己究竟為何工作,整個人處于虛無的深淵,不去入職;有人明明可以進大公司工作卻選擇辭職,自己創辦風險企業。那是個對將來有著極大不安的時代。很多人去不了真正中意的公司,退而求其次去了第三、第四志愿的公司——根本不是出于本意,想著必須得開始工作而就職的人也比比皆是。

年滿30歲時辭職的案例多發生在這個時期,在我的印象中女性居多。就業時處于冰河期,于是暫且先工作,在二十幾歲的年紀想辦法努力看看。可是,這份工作跟自己想做的事情完全不一樣,30歲前不做決斷的話,這一生也許就這樣了——在這個時期,我周圍很多人都辭職轉行了。

日劇《凪的新生活》劇照

《日蝕》是一本以中世紀末期的歐洲為舞臺的小說,講述當貫穿歐洲中世紀的基督教世界觀開始崩毀,主人公神學院學生所經歷的神秘體驗。我深深感到,那個世界有著一種強烈的現實感。不過,這部作品獲得芥川獎的時候,社會各界的反響多種多樣。

首先,我被稱為當時最年少的獲獎者。事實上,還有其他頂著最年少的頭銜、同樣在23歲獲獎的作家。這些獲獎作品有丸山健二先生的《夏天的河流》、如今的東京都知事石原慎太郎先生的《太陽的季節》以及大江健三郎先生的《飼育》,還有村上龍先生的《無限近似于透明的藍》,他也是以學生的身份獲獎的。

其中,也有人批判說,《太陽的季節》和《無限近似于透明的藍》這兩部作品都表達了同時代年輕人的心聲,可平野啟一郎的《日蝕》的舞臺是中世紀的歐洲,根本沒有為同代人發聲。

平野啟一郎

起初,我對此完全沒有在意,可是從某個時期起,我開始深入思考——自己這一代的聲音究竟是什么?身為作家,要如何代表同時代的人?將同代人的心聲寫進作品是作家的使命嗎?我開始思考。

代表同代人的聲音在哪里

不過,從結論而言,為同代人發聲是不可能的。

大家都說,如今的“三十代”從中小學生開始就熟悉電腦,可實際上那只是極少數。大半人是從Windows 95問世的1995年前后開始接觸電腦的,1998年、1999年前后開始使用互聯網。那時候還是撥號上網,根本沒有泡在互聯網上的感覺。我們這一代真正開始熟悉互聯網,是在2000年以后了。網絡從ADSL更新為光纖,人們能夠隨時接入互聯網,大量數據能夠迅速進行交換。

在那之后,假如我在采訪中提到“如今的‘三十代’群體懷有如此這般的想法”,博客上就會出現這樣的聲音:“你提到了如今的‘三十代’,我也三十幾歲了,跟你的想法完全不一樣。被你這樣簡單粗暴地一概而論,對我來說是種麻煩。”我讀到這樣的留言,覺得非常有道理。

其實,《太陽的季節》也好,《無限近似于透明的藍》也罷,要問是不是代表了同代人的心聲,我覺得應該說那終究只是代表了極少數特殊的人群,作者應該也沒有要為同代人代言的意思。

《太陽的季節》劇照

當時并不像如今這樣,每個人都可以通過博客等途徑自由表達自己的意見,所以那樣的小說被看作是代表了某一代人的心聲。又或者,事后回顧往昔,人們會覺得那代表了時代之聲。反過來說,不具備信息發布手段的大多數人只能將自己這一代的心聲托付給作家或在媒體上發聲的人。

然而,進入互聯網時代,個體能夠自由地表達心中所思所想,大幕拉開之后才發現,原來大家心中所想各不相同。大家開始心生疑竇,一直以來所說的某某一代是這樣或那樣的,其實不過是虛構出來的吧。

從市場角度出發,認為團塊世代【指日本戰后第一個生育高峰期(1947年至1949年)出生的群體】有某樣傾向,所以做出某種商品能大賣的商業研判也好;認為新新人類都是某類人,所以做出他們會表現出某種投票行為的政治預測也罷——為發布一種具有高度概括性的信息,分類是非常方便的,可是個人的多樣性也被掩蓋得無影無蹤。

在現實中,國民全員毫無例外共同經歷的事情恐怕只有一件,那就是全民總動員下的戰爭。戰爭動員是不論個人好惡都必須參與的,所以“戰爭一代”的說法肯定是可行的。經歷過戰爭的人以各種各樣的形式受到戰爭的影響,那就會成為共同話題。

1947年到1949年間,日本迎來二戰后的第一次嬰兒潮。僅這三年,日本就出生了806萬人口,這個年齡層的人被稱為“團塊世代”。

可是那之后,比如,就算某一代人被稱作“披頭士一代”,受披頭士影響也是極小范圍內的事。在對披頭士毫不關心的人看來,被如此一概而論是不怎么愉快的吧。而如今所謂的團塊世代,他們的父輩有著戰爭這一強烈的共有體驗,這種體驗構成了父輩那一代的同一性基礎,團塊世代則是失去了共有體驗后被質疑年代同一性的最初的一代。

然而,就像剛才提到的,年代論本來就是無法成立的。碰巧出生在同一年,那大家的所思所想就一樣嗎?未必如此。特別是鄉村與城市、九州與北海道,生活環境不同,想法就會迥然不同。

從這個意義上來說,到了團塊二代(團塊世代的子女)這一代,大家在互聯網上能夠自由表達自己的想法和感受,因此雖說是同代人,卻真真切切地表現出了多樣性。我認為,這是從其身上能夠明確目睹這一事實的最初的一代。

自我實現和自我責任

經歷了21世紀前十年的不景氣后,在業績好轉的企業跟遲遲不見好轉的企業的股價開始拉開差距的時候,雜志上開始頻繁出現“勝利組”企業、“失敗組”企業的字眼。這是受小泉時代的影響。人們經常說資產并非儲蓄,必須進行投資,于是,“‘勝利組’企業應該在這里那里投資”的特輯在雜志等媒體上隨處可見。事實上,將退休金全部投入股市,因雷曼沖擊而血本無歸的人也不在少數。

在我的記憶中,“勝利組”和“失敗組”最初是用來形容企業的。努力經營的企業是勝利組,對股東的話充耳不聞的傲慢社長所在的企業則被稱為失敗組。

不知從何時開始,這兩個詞開始用在了人的身上。收入高的人被歸為勝利組,據說這些人都住在六本木新城(又稱“六本木之丘”,位于日本東京都的港區,是日本目前規模最大的都市改造計劃之一,被打造為超大型復合性都市地區),而失敗組的人則以非正式勞動者的身份工作——這種非常潦草的社會達爾文主義式的爭論出現在2005年前后。

電影《小偷家族》劇照

從各種意義上來說,這都是不對的。可這種觀點對千禧一代的年輕人產生了極大影響。

另一方面,一直在思考“自己是什么,社會又是什么”的也是這一代,實際上,閉門不出的繭居族中占比最高的也是“三十代”。雖說自我探索之旅甚是流行,但踏上自我探索之旅最多的,正是跟我同一代的三十五六歲的人群。

回顧過去,我們這些三十幾歲的人在上世紀80年代的教育改革中,從小學開始就一直被教導要重視個性、要看重個性,就如咒語一般。然而,等到了初中或高中,卻漸漸不明白什么才是張揚的個性。老師總是強調個性、個性,那我們試著去燙個頭發,或者改造下學生制服,這時卻又被斥責說我們對個性有誤解。那個性到底是什么?我那時候曾想過,喜歡棒球的人進棒球部拼命練習棒球是不是就算發揮了個性呢?

我是歸宅部成員(此處應為作家的小幽默。所謂歸宅部,應該就是放學直接回家),就算一直被要求個性、個性,可最終該如何發揮個性?我是完全摸不著頭腦。那時候我最后想到的就是,將來可以做自己想做的工作或許就算是個性的發揮了吧。

日劇《凪的新生活》劇照

“去做自己喜歡的工作”“做想做的事情是最重要的”“在社會中要發揮自己的個性”“要去實現自我”。這樣的話聽了無數次。在潛移默化中,“自我”與“職業的選擇”非常強烈地結合在了一起,從事有人生價值的工作就一定能夠證明自己的個體價值 ——隨著慢慢長大,這種想法變得根深蒂固。

另一方面,人們高喊著團塊二代要接受重視個性的教育,但那時卻還未開始普及素質教育。這一代人數眾多,經歷了萬人同闖獨木橋的殘酷的考試競爭。大學數量的確增多了,可如果想考入排名靠前的大學,就必須得在人山人海的殘酷競爭中勝出。回頭看看才發現,其實我們這一代從高考那時候就切身體會到了一件事,那就是:成績提高或者下降都取決于自己是否努力。拼命學習,成績就會提高。可是,不努力,成績就會下降。總之,這只與個人的努力有關,對其結果負責的只有自己。

“在社會中必須要實現自我”“只要努力就能夠獲得良好的社會地位”。從十幾歲起就被灌輸這兩個觀點的一代,正是這一代吧。

幻滅一代的連帶意識

這一代把考大學當作理所當然的事,不問緣由,等到要找工作的時候才發現,就業人數多又遭遇泡沫經濟破滅后經濟二次探底,就業形勢極其嚴峻。于是,很多想要從事能夠發揮自己個性的工作的人找不到合適的機會。

那時候,如果大家全都如此,從某種意義上來說的確是產生了同代人的連帶意識。比如,日本全國陷入了嚴重的饑荒狀態,大家都在那時候受了苦。那十年之后,大家應該可以聊在一起,共同回憶當時經歷的種種苦難。

然而,不管怎么說,日本實際上還是個學歷社會,所以就算是同代人,也會分化出多種多樣的結果。有人得償所愿進了心儀的企業,有人雖不是心中所愿卻也進了差強人意的企業,有人進了完全不喜歡的企業,有人沒找到工作,或者還有人不知道做什么合適,就暫且做個自由職業者,想要找到自己真正想做的事情。

日劇《無法成為野獸的我們》劇照

我自己就經常被問:“如果沒成為作家的話,現在會在做什么?”說實話,我不知道。而且,我覺得這種不知道自己會做什么的人的存在是理所當然的。因為,世上的工作種類、數量并非迎合人類的個性而生,而是為了人類社會生活的需要才被創造出來的。

比如,想寄信的時候,需要送信的人,于是便有了郵政局,并非是有人擅長送信才出現了郵政局。每一個人都有自己的個性,多彩多姿,但職業并不是為了適應這種多彩多姿才出現的。有需要,才有了職業。或者說,至少得是必不可少的職業,才能避免被淘汰,最終留存下來。所以,相較于人類的多樣性,按需而生的職業種類還是非常有限的。

電影《小偷家族》劇照

的確,有些人很清楚通過哪種職業可以使自己的個性融入社會,還有些人并不清楚該如何是好。打個比方,孩提時代就對人體感興趣,關心食物如何在體內的消化系統中循環的人,會成為醫生來實現自我的社會價值。

那么,如果對無法解釋的事情懷有興趣,又該如何呢?比如,沉迷于用牙簽搭建精美城堡的人要通過什么職業來實現自我?若是像建筑家這種馬上能想到的職業還好,但是也有完全不著邊際的情況。托馬斯·曼在短篇小說《小丑》中就描述了孩童時代沉迷于人偶劇的主人公,在成人之后完全不知道該做什么的故事。

另一方面,哪怕一些人喜歡寫作、想成為作家,可社會上大概并不需要大量的作家吧。

努力也沒什么好事發生的一代

也有人因社會必需的職業同自身個性之間的錯位而苦惱,二十幾歲的時候一邊做著不可能做一輩子的工作,一邊不斷尋找真正展現自己個性的職業。這種情況下,以自由職業者的身份工作既不會對未來感到特別不安,體力也充沛,還可以同時兼多份工,跟旁人也能說自己現在隨心所欲地工作是為了找到自己真正想做的事。

可是,等過了10年、15年,到了三十五六歲的時候,在求職季出現的分岔口走上不同道路的人們身上,便顯現出了非常明顯的不同。

入對了行,從事能夠實現自我的職業的人,即使剛開始做的都是跑腿打雜的瑣事,到了三十五六歲的時候,總會逐漸被委以重任,能夠做些有意義的工作。勉強入職,可做著做著就體會到了自身內在價值、大為滿足的人也不是沒有。

與之相對的,一心尋找自己想做的事,從事自由職業的人到了30歲左右,會發現體力精力越來越不濟,工作機會減少,收入也岌岌可危。

日劇《無法成為野獸的我們》劇照

另外,也有人并不是在尋找自我,而是無論如何也無法持續從事同一份工作。當然,也有拼命尋找也找不到工作的人,或是雖然有工作,工資卻難以糊口的人。

這一兩年的雷曼沖擊帶來的經濟低迷,讓同代人之間的對話多少有了復蘇的征兆。可在展開對話之前,總覺得還是不太清楚彼此之間應該談些什么好。

在景況艱難的人看來,生活上絲毫不用擔心經濟問題的人還是很令人羨慕的吧。而且,就算是生活美滿的人,也不可能像經濟景氣時那樣極盡奢華。他們自己也會認為,自己在求職的時候雖然內心矛盾掙扎,卻還是選擇了成為正式職員的道路,努力了10年、15年,才有了現在的地位。

聽說有些人一直在尋找自我,如今收入很低的時候,忍不住脫口而出“這是當事人自己的責任”,也是有一定道理的。就現實來講,雖說到了三十幾歲工作還是不穩定的人群中——正如先前所說——并非由于尋找自我才落得如此境地的人非常多,但真實狀況直到2005年以后才被世人所知曉,且如今也依舊存在很多誤解。

日劇《凪的新生活》劇照

殘酷的是,做著自己想做的工作的那部分人也不能自傲,或者說他們并不為社會所贊揚。如果高聲宣揚自己一直以來都做著想做的事,并憑此獲得了良好的社會地位,就有可能被人詬病:“明明還有那么多貧困人口,你這么說是不是過于粗線條了?能不能稍微顧及一下那些人的心情?”

最終,三十幾歲這一代就算努力也沒什么好事發生。因為沒有用盡最后一絲力氣就提出希望有人施以援手的話,會被批評說是你自己不夠努力。準備升學考試時的自我責任論卷土重來。

分散人生風險

在現代特寫節目中播出的無法開口求助的男子,是在求職冰河期前稍早一些的時候進入社會的,最初似乎是在經營狀況較好的公司里工作的,可是指標越來越高,他的身體最終被拖垮。身體垮掉之后,他淪落到同下一代即團塊二代,競爭工作機會的地步。當然,從某種意義上來說,相較于團塊二代,他更難將“幫幫我”說出口。

說真的,當然是說出來比較好。說出口的話,聽的人其實不會有什么壞心眼,肯定會抱著“那我來幫幫你吧”之類的心情。只是,從現實來看,對方能做些什么呢?雖說是正式員工,朋友們過的也并非是衣食無憂的富裕生活。對方可以臨時拿錢接濟自己一下,可也是額度有限。能有多少人陪自己一起找工作,這個誰也不知道。

日劇《凪的新生活》劇照

最終,“自己究竟是什么”的問題關系到“在社會上能做什么”的職業問題,人們通過從事自己想做的工作來認清楚自己就是這樣的人,并得到他人的認可。這就是如今的“三十代”群體的個體狀態。一旦確定了未來的某個目標,他們就會拼命朝著目標努力。可要是沒有目標,就算有人在旁邊大喊加油,他們也不清楚要為了什么、怎么去努力。這一旦同個體認同危機直接聯系起來,就會成為極大的痛苦。

一直以來,人都是individual、是個人,都是不可分割的存在,而事實上,人能夠根據人際關系將自己的存在做分割——這是我一直以來所提倡的概念。人會與形形色色的人相遇,在相互作用中,能夠感知到同此人在一起時的自己是這個樣子,跟別人在一起時的自己是那個樣子,能夠做出細致的分割。

為了活下去,要喜歡這個世界,或是要喜歡自己。總歸要喜歡一邊,否則會活得很艱難。可是,就算別人讓你好好愛自己,若非自戀狂,真的很難發自內心地去愛自己吧。

日劇《東京女子圖鑒》劇照

有很多煩心事,尤其是人生事事不順的時候,就算身邊的人告訴你要愛自己,也不知道該如何是好。不過,我覺得,我們總會有這樣那樣的感受——跟那個人一起的時候,自己意外地話多,也會開懷大笑;喜歡跟那個人在一起的自己,卻不喜歡跟另一個人在一起的自己;等等。在這種種感受中,只要有一個自己喜歡的“分人”,以此為根基生活下去就可以了。

個人基于環境和人際關系而不斷分化,也就是“分人化”。工作進展不順利的時候,是身處職場關系中的“分人”沒有做好;而在喜歡的互聯網世界中,在感興趣的網站上就可以開心起來。

要分散掉人生風險,可以將自身分割成幾個“分人”。“這個不行的話,還有那個”,這樣想就可以更加輕松地活下去。活下去,就是要分配好交織在一起的“分人”的比率。哪個“分人”對自己很重要,哪個不重要?時期不同,結論也會不同吧。有時候,在某人壓倒性的影響下,同那個人在一起的“分人”占了自我的大半,不過,同其他人在一起的“分人”終于越來越重要的時候也可能會出現。

美劇《人生切割術》劇照

當面臨不得不開口求助的局面時,認為自己遭遇了徹頭徹尾的失敗,那對向他人開口求助是會心存抵觸的吧。可是,這樣一來,若身在公司的“分人”遭遇不順,個人興趣上的“分人”、與家人在一起的“分人”以及跟眼前的對方在一起的“分人”,所有的一切都將化為烏有。“想要改善這種狀況”——如果換成這種說法,對自尊心的負擔一定會減少吧,我們在對待身處苦境的人所面臨的問題時,思路也會隨之改變。

(本文基于2010年7月17日舉辦的“北九州生命熱線第三十二回自殺預防研討會”中的基調演講《“三十代”的危機—現在,“三十代”該做些什么……?》寫就。關于“分人”,在2012年出版的新書《何為自我:從“個人”到“分人”》和小說《填滿空白》 [均由講談社出版]中做出了更加詳細的解說。)

作者簡介

平野啟一郎

1975年6月出生。日本小說家、文藝評論家、音樂人。

相關圖書

《三十不立》

(日)NHK現代特寫節目錄制組 著

馬惠 譯

書號:9787532789047

定價:42元

內容簡介

39歲孤獨死的青年,身旁的便簽紙上只寫著三個字:“幫幫我。”

這是一封永遠無法寄出的求救信。

30多歲,正值壯年,卻失去了工作。滑入社會底層的“三十代”青年們,無法發出求助的聲音。社會普遍將他們的失敗歸結于個人不夠努力,讓他們“不要嬌氣”。

NHK現代特寫節目錄制組直面“三十代”群體的生存現狀,系列節目反響驚人。在“自我責任”的名義下沉默著的孤寂身影,引發同代人爆炸式蔓延的共鳴。

“三十不立”,真的只是個人的問題嗎?

作者簡介

NHK現代特寫節目錄制組,“直面社會的現實狀況,回答世人關心的問題”。自1993年4月節目組開播以來,NHK現代特寫以這條不變的宗旨應對社會的巨變。不問題材種類,深挖人們希望了解的話題,以成為繁亂社會的指南針為目標。

原標題:《努力也沒什么好事發生的三十歲?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司