- +1

大都會里“迷失的幻象”:從錯視畫到立體主義

立體主義的創始人喬治·勃拉克(Georges Braque)和畢加索(Pablo Picasso)用一種新的繪畫空間取代了透視法。1911年,他們在畫面中添加字母和木紋;1912年,他們把報紙、墻紙和其他材料粘在表面上。他們的同道胡安·格里斯(Juan Gris)走得更遠,在作品中插入了古老的雕刻,在圖片中創造了圖片。

澎湃新聞獲悉,紐約大都會藝術博物館展出的“立體主義和錯視畫傳統”(Cubism and the Trompe l’Oeil Tradition)為立體主義提供一個全新的視角——勃拉克、格里斯和畢加索都模仿了經典的錯視畫法,并發明了讓觀眾困惑的新方法。

格里斯,《小提琴和雕刻》,1913年

藝術史教科書上說,布拉克、畢加索和格里斯發明了一種新的繪畫空間和一種名為“拼貼畫”的新媒介。

然而,藝術史學家在看到約翰·弗雷德里克·皮托(John Frederick Peto,1854-1907)或威廉·邁克爾·哈內特(William Michael Harnett,1848-1892)的早期錯視畫時不會不禁發問:“這不是很像立體派嗎? ”

哈內特,《靜物—小提琴和音樂》,1888年

重疊平面、木紋、印刷字體、甚至主題——小提琴或其他懸掛在墻壁的樂器——都直接預示著立體派靜物畫。過去的藝術史學家認為,法國人畢加索、勃拉克和格里斯不可能知道這些晦澀難懂的美國畫作。這真的只是一個巧合嗎?

目前,正在紐約大都會藝術博物館展出的“立體主義和錯視畫傳統”推翻了立體主義完全原創性的假設。策展人艾米麗·布勞恩(Emily Braun,紐約城市大學亨特學院教授)和伊麗莎白·考林(Elizabeth Cowling,愛丁堡大學名譽教授)重建了始于17世紀荷蘭和弗蘭德斯的歐洲錯視畫傳統。從某種意義上講,我們所知曉的19世紀美國的例子,接續了當時已有兩個世紀的歷史風格。兩位策展人為立體主義架起了一座橋梁——從19世紀末和20世紀初的壁紙中借鑒了傳統錯視畫的主題,到勃拉克(15幅),格里斯(20幅),畢加索(30幅)令人驚嘆的立體派作品。策展人如同偵探,將立體派繪畫與古典傳統、以及藝術家借鑒的原始壁紙樣品的配對溯源。

吉斯布萊希茨,《小提琴、樂譜和豎笛的錯視畫》,1672年

展覽“墻上的物品”部分,匯集了哈內特的《靜物—小提琴和音樂》(1888) 、佛蘭芒畫家科尼利厄斯·諾貝圖斯·吉斯布萊希茨 (Cornelius Norbertus Gijsbrechts,1625/29–1677后) 的《小提琴、樂譜和豎笛的錯視畫》(1672) 以及勃拉克的《小提琴和樂譜:Petit Oiseau》(1913)。這三件作品都是樂譜與懸掛小提琴的組合。吉斯布萊希茨的作品中,小提琴懸掛在木墻上;哈內特將其掛在由三塊木板組成的鉸鏈門上,勃拉克的背景也有條形裝飾的意味。對照觀看,吉斯布萊希茨和哈內特背景中的平行木板像是立體派網格的祖先。

勃拉克,《小提琴和樂譜:Petit Oiseau》,1913年

相反,在勃拉克三幅精心繪制的錯視木紋中,有兩幅的背景為墻壁,因此人們可以合理推斷出背景也由木鑲板組成。勃拉克作品的情緒上更接近吉斯布萊希茨柔和,而不是哈內特戲劇性的明暗。但是,哈內特作品頂部的釘子投下的強烈陰影,預示著勃拉克1909年劃時代作品《小提琴和調色板》中釘子與陰影的畫法,如果勃拉克釘子的靈感不是來自哈內特,那應該也是與其相似的來源。

勃拉克,《小提琴和調色板》,1909年

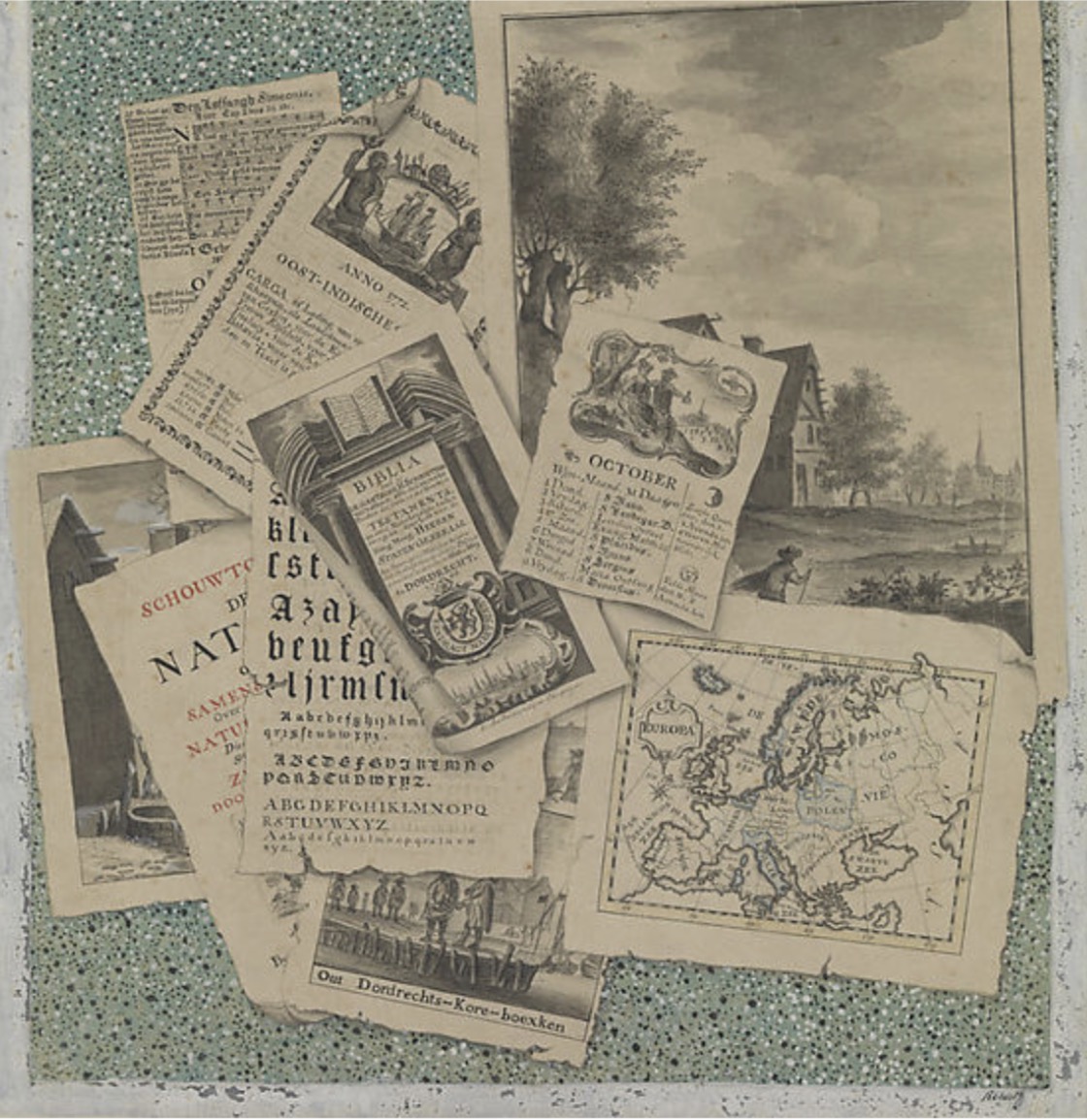

在展覽另一部分“紙的狂熱”(Papyrophilia)中,最引人注目的是威廉·羅巴特(Wilhelm Robart)的《錯視畫》(約1770-1780年),畫中展示了各種印刷品散落在花崗巖桌面上,其中包括一頁日歷、兩頁扉頁,一份荷蘭東印度公司的公告,一首歌曲的樂譜,一幅歐洲地圖,還有三幅荷蘭風景版畫,它們構成了一部“隨心所欲”的幻想曲。印刷紙張上的黑白與花崗巖的活潑藍綠色形成對比,通常錯視畫表現的是懸掛在墻上的物體,這件作品則強調了水平放置。在展陳中,也有一些帶框的作品被平放在木制桌面上,以強調其水平的特性。

威廉·羅巴特,《錯視畫》,約1770-1780年

羅巴特的風景版畫組合預示著格里斯的《吉他》(1913) 等立體主義作品,其中的樂器雖然被抽象成垂直的條狀,但左上角19世紀的銅版畫的局部,展示了一個帶著孩子的女人跑過森林。從更廣泛的意義上說,羅巴特的繪畫還預示著勞森伯格1950年代作品中文件和圖像的累積。藝術史家斯坦伯格(Leo Steinberg)將勞森伯格的繪畫空間描述為一個類似于“物體散落在上面”的桌面或布告欄,因此表面“代表思想本身”,處理一連串不相關的數據。也許“后現代藝術”也始于羅巴特。

格里斯,《吉他》,1913年

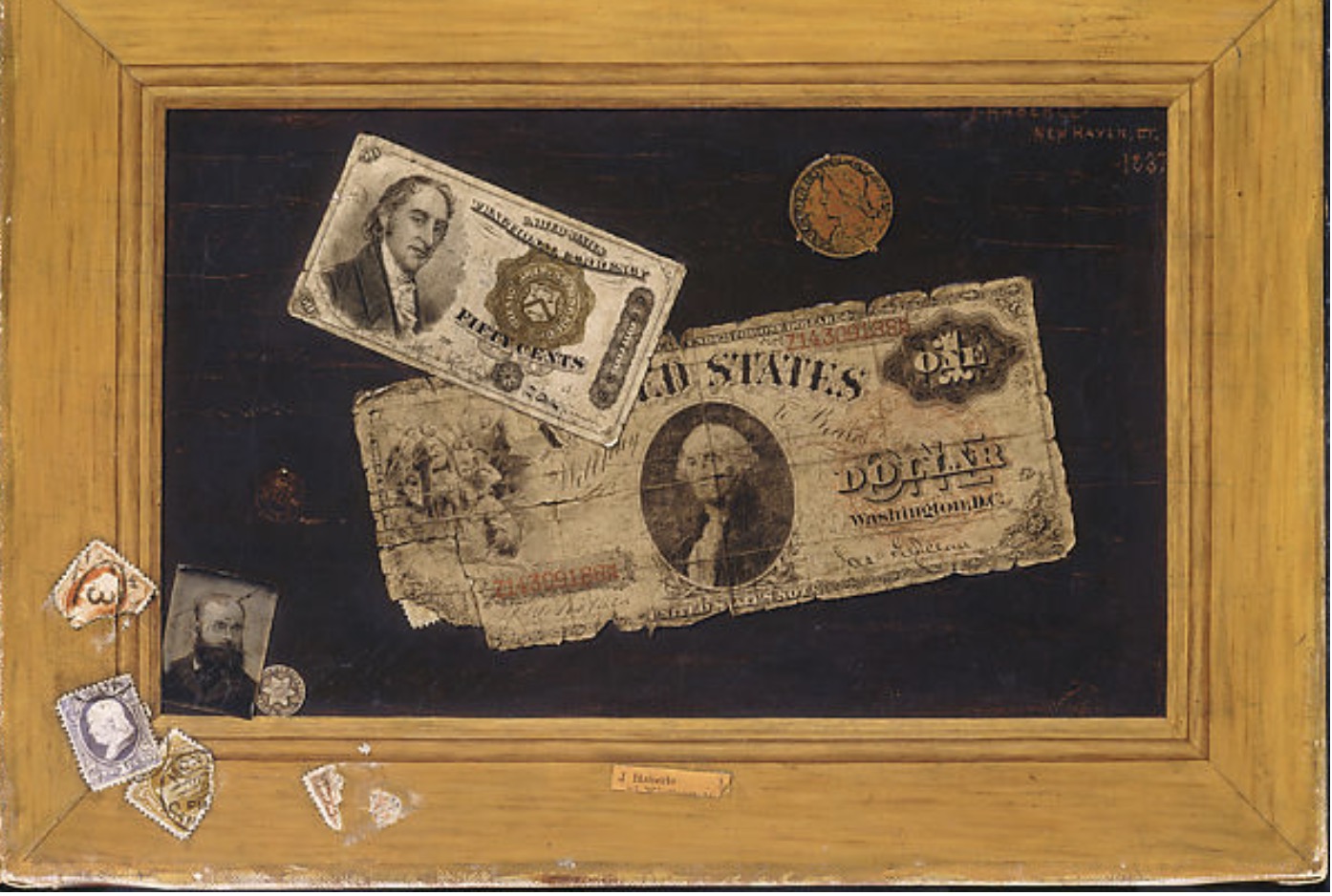

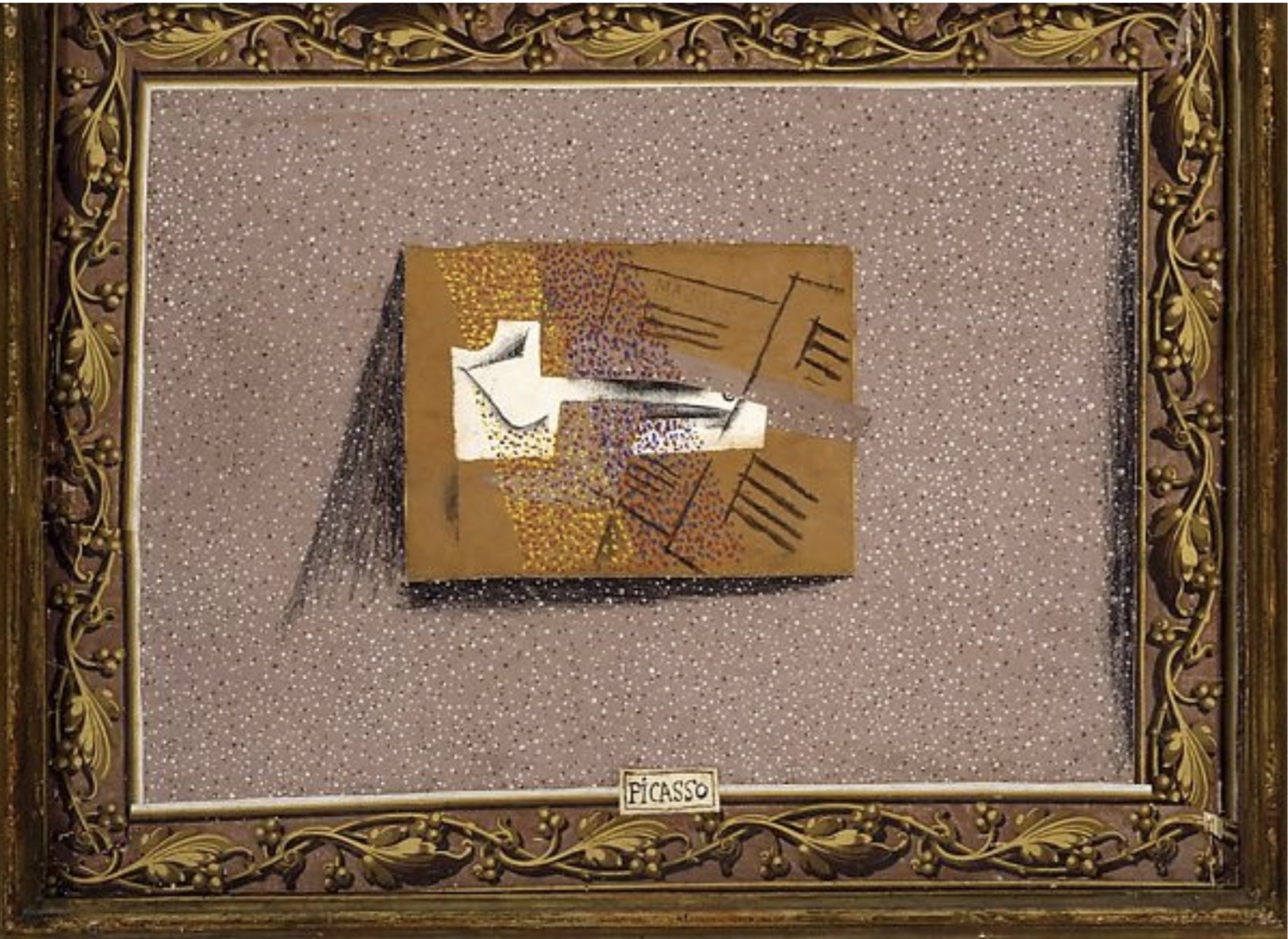

展覽的最后一部分借用了阿布拉莫維奇2010年在紐約現代藝術博物館(MoMA)舉辦的回顧展的標題“藝術家在場”。這里的“藝術家在場”指的是藝術家通過常規簽名以外的方式聲明其作者的身份。在約翰·哈伯勒(John Haberle,1856-1933)的《模仿》(1887)中,藝術家的名字出現在一張貼于相框的紙片上,自此藝術家的身份被簡化為一個擬像,如同“粘”在黑底和畫框上的錯視畫紙幣和郵票。策展人將其與畢加索1914年的拼貼畫《煙斗和樂譜》配對,這幅立體派繪畫描繪了煙斗和有斑點的樂譜,并安裝在一個“畫框”中,“畫框”由模仿木質邊框的墻紙組成,“畫框”的標簽即書寫藝術家手繪姓名。“畫框”的錯視畫和手繪標簽似乎在自嘲立體主義可能永遠進不了“博物館”收藏。

約翰·哈伯勒,《模仿》,1887

畢加索,《煙斗和樂譜》,1914年

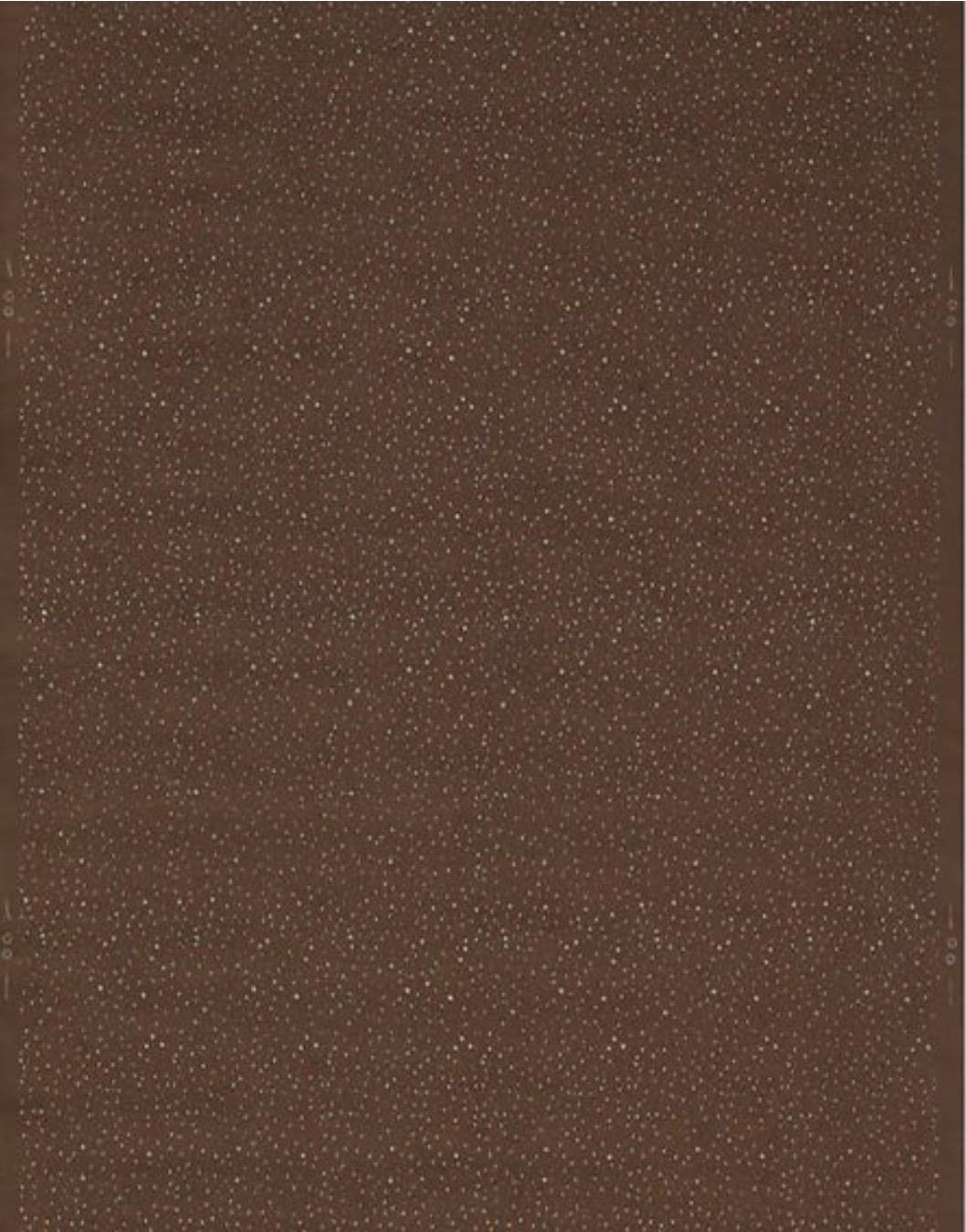

長期以來,學者們一直無法解釋立體主義中彩色圓點的出現,但策展人依稀解開了這個謎團:《煙斗和樂譜》淡紫色背景上的黑白圓點顯然是模仿了羅巴特18世紀的繪畫中的花崗巖桌面,以及展覽展出的一張19世紀晚期的墻紙。然而,畢加索超越了傳統錯視畫的界限,在煙斗和樂譜上延伸的兩個傾斜帶中的點域。這些點在穿過圖像時會改變顏色:一個色帶為黃色和紅色;在另一個是紅色和紫色。可見在此,對花崗巖的模仿讓位于一種色彩的游戲。

壁紙(花崗巖圖案) ,法國制造,1875–1900

展覽也涉及了一系列相關主題。第一篇章“起源故事”部分,包含與錯視畫誕生相關的作品,比如,古希臘畫家宙克西斯(Zeuxis)的畫中葡萄吸引了鳥類;他的同事帕拉西奧斯(Parrhasios)創造了一塊簾幕,真實到宙克西斯試圖將其拉開。文藝復興以來,這個故事被視為藝術的典范,也成為后世藝術家不斷追求的目標。

安東尼奧·萊昂內利(Antonio da Crevalcore),《葡萄和鳥的靜物》,約1500-1510年

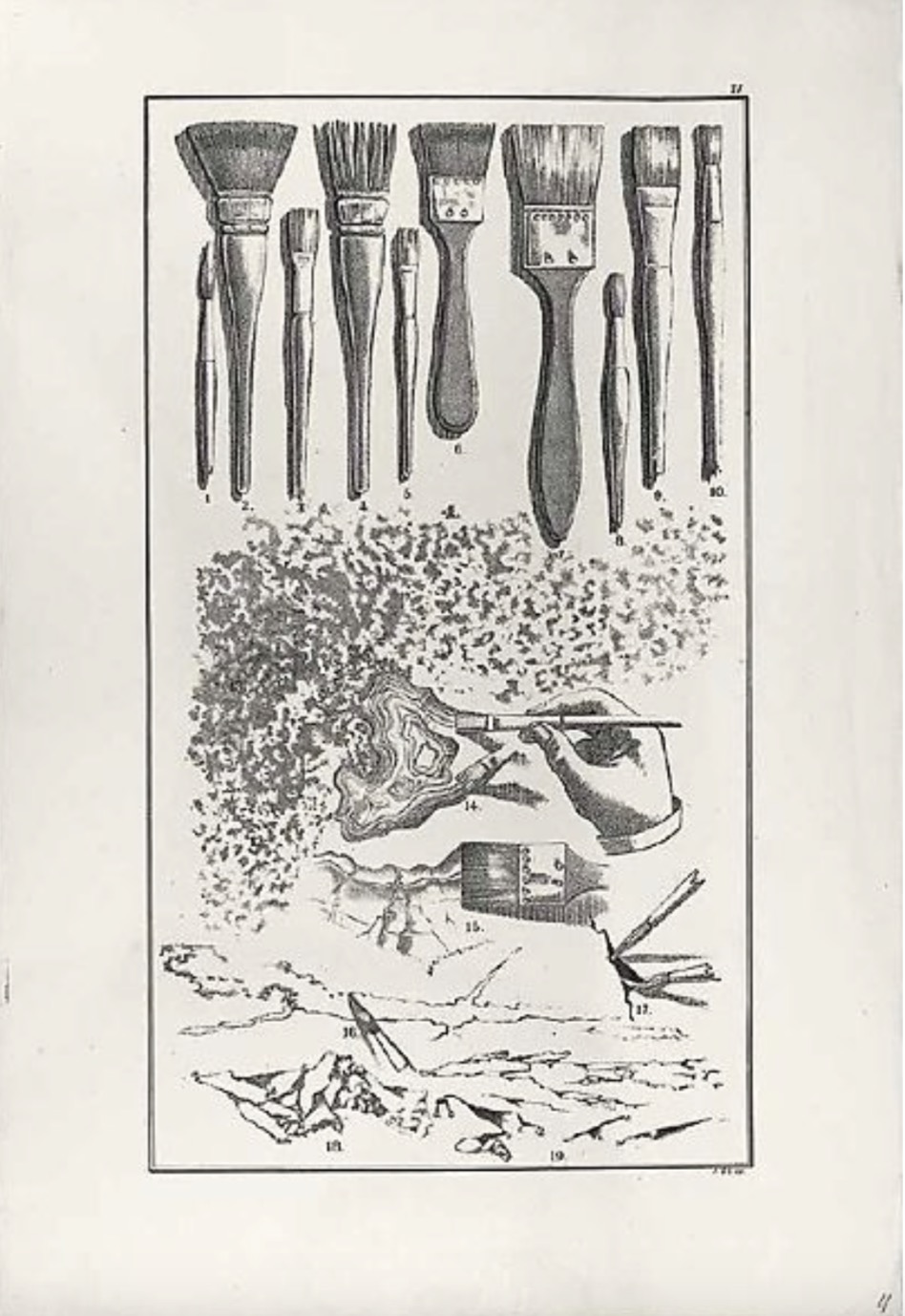

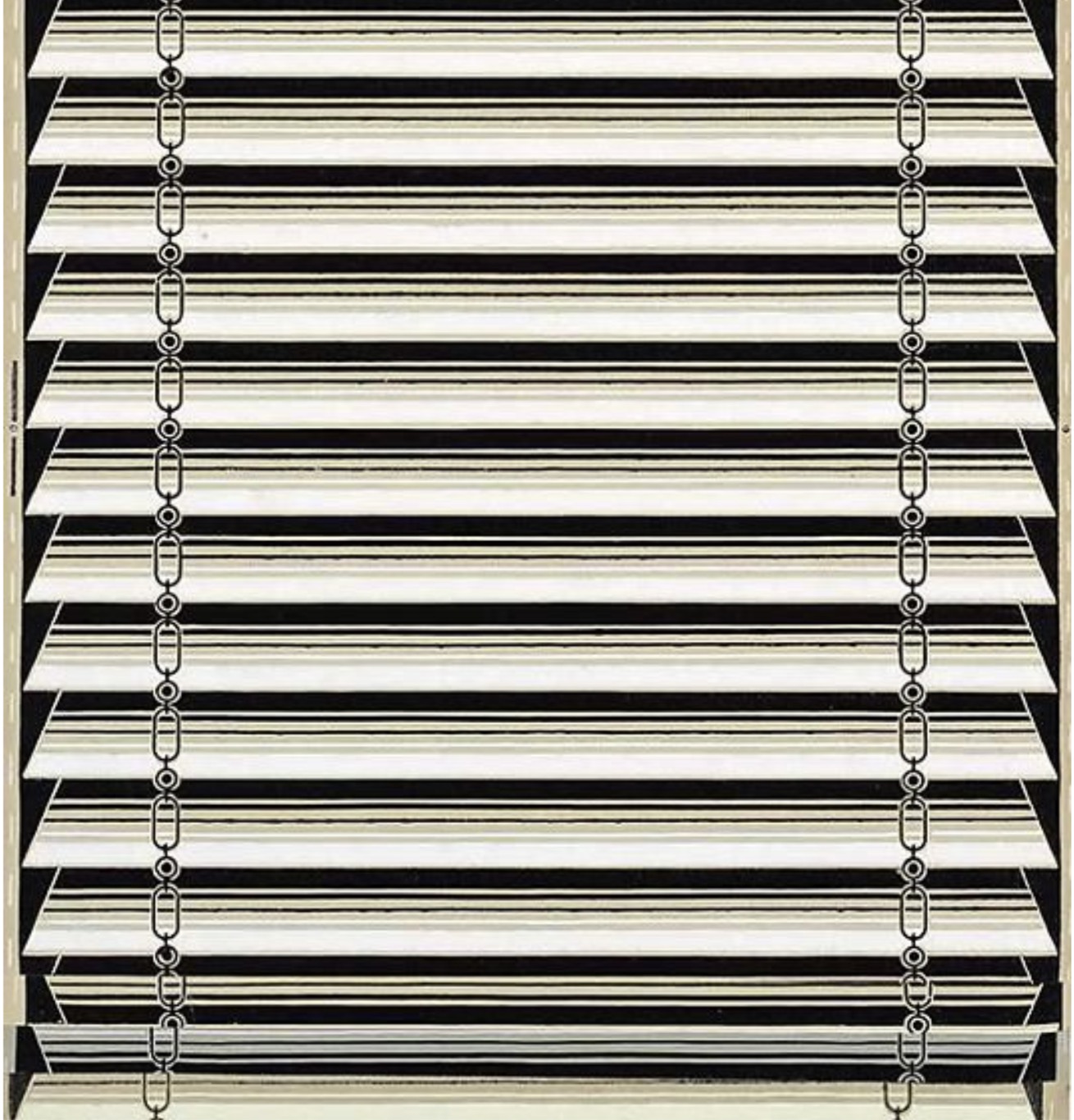

“錯視畫和手工傳統”重點介紹了勃拉克和畢加索對木紋和大理石花紋的使用,展覽將他們的立體派作品與激發他們靈感的畫家(油漆工)手冊和樣本結合在一起。同樣,“墻紙世界”將立體派作品與同時代的墻紙并置。其中一些墻紙本身就很吸引人,比如1910年模擬百葉窗的墻紙,百葉窗上重復的條紋具有催眠的力量,就像弗蘭克·斯特拉(Frank Stella)1959 年的“黑色”畫作或布里奇特·萊利(Bridget Riley)在60年代中期的波浪條紋一樣。格里斯1914年的一幅畫作也使用了這張墻紙。“錯視與排版”匯集了17至19世紀的繪畫,以及使用新聞紙構成的立體派作品。

彼得·范德堡(荷蘭,1840-1890),《畫家手冊-木材和大理石的模仿》

法國第一家用機器印刷墻紙的工廠Isidore Leroy的壁紙圖案。

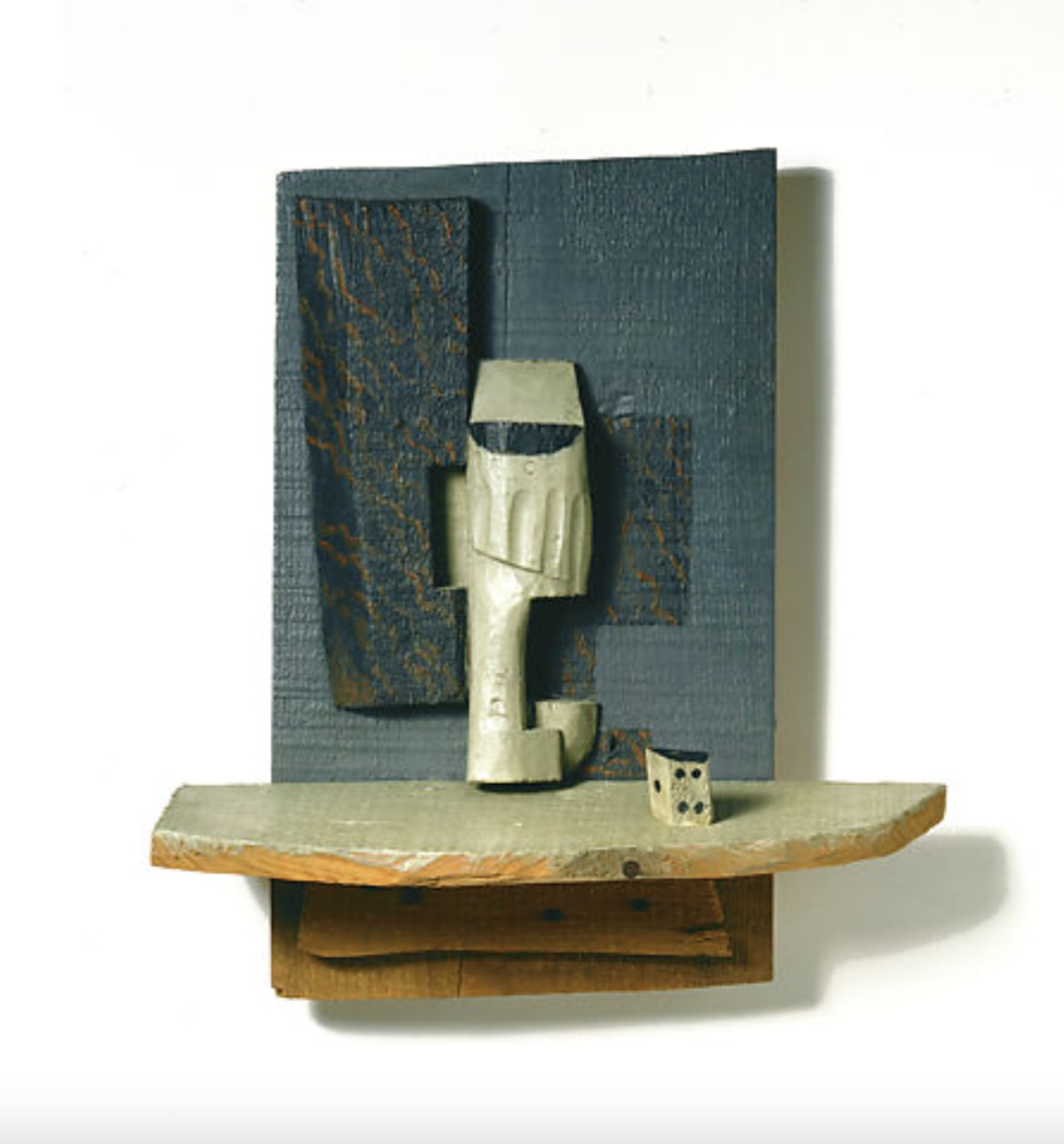

“影子戲”探索了畢加索以投影玩的心理游戲,其中有真有幻,格里斯畫作中神秘的黑色物體剪影。“帕拉貢”(Paragone)以文藝復興時期繪畫和雕塑之間的競爭命名,以畢加索的立體主義浮雕消除了媒介之間的區別。“桌上的物件”超越了錯視畫的界限,將17世紀和18世紀的桌面靜物與格里斯和畢加索的作品結合相結合。

畢加索,《玻璃和模具》,1914年

伯納德(可能是法國人,活躍于1650 01660年代),《靜物與小提琴,水壺和花束》,1657年

畢加索,《用果盤和玻璃制作的靜物》,1914-1915

展覽目錄中,藝術史博士、奧賽博物館獎得主克萊爾·勒·托馬斯 (Claire Le Thomas)延續了她2016年出版的關于立體主義手工起源的著作《立體主義流行:創作與藝術家的日常實踐》中的研究,詳細介紹了勃拉克作為房屋油漆工的早期培訓,這種培訓為他徹底改變藝術的制作方式做著準備。大都會博物館研究人員雷切爾·穆斯塔利什(Rachel Mustalish)解釋了格里斯拼貼技術的獨創性:“在勃拉克和畢加索傾向于重疊大塊紙張的地方,格里斯將他找到的材料切割成小而精確的形狀,再用鑲嵌工藝精確地組合在一起。”

格里斯,《玻璃和棋盤》,1914

展覽“立體主義和錯視畫傳統”涉及了立體主義與錯視畫的關系,以及與古典大師繪畫的間接關系。展覽之外卻喚起了傳統藝術家和評論家對這種風格的蔑視,他們將其斥為“平淡、庸俗的技巧”。但是這種技術有一種特殊的形式特征,不能僅僅用“技巧”來描述。相反,錯視畫法依賴于對傳統“現實”的回避。

傳統焦點透視法中,視線與物體通往一個或多個消失點。從理論上講,只有當觀者站在正確的位置時,空間的錯覺才應該是可信的。在實踐中,對于透視觀察方法的根深蒂固,讓觀眾忽略了事物在表現與實際觀察之間出現的差異。對于這種無意識修正并不會削弱圖像的真實感,但確實會減少它的虛幻性。

成功的錯視畫通過擺脫透視來最大化錯覺。一切都是扁平的、面向觀眾。視線的衰退僅由形式的重疊表示,并通過使用陰影將一個平面與另一個平面分開。哈內特的《靜物—小提琴和音樂》通過使用更強的陰影,創造了比吉斯布萊希茨的《小提琴、樂譜和豎笛的錯視畫》更強大的幻覺。錯視畫家的成功在于極大地簡化了游戲規則。但這種簡化可能會損害藝術的品質。雖然哈內特的作品更引人注目,但它不如吉斯布萊希茨。

勃拉克,《向巴赫致敬》,1911-1912

立體主義將事情變得更為復雜。1908年和1909年間,畢加索和勃拉克將身體和物體的表面劃分為小平面,再將它們轉化為線框圖形。1910年,畢加索打破了物體的統一性,將其分解為由垂直和水平線支撐的獨立平面。這種革命性的立體主義“網格”用完全不同視覺經驗取代了傳統視角。1911年,勃拉克意識到他的準抽象構圖的獨立平面可以填充現實的細節,如模板字體或木紋。1912年,畢加索和勃拉克開始用墻紙條或報紙等實際物體填充這些平面。他們借用了錯視畫的語匯,以現實細節與復雜的構圖、抽象框架形成了強烈的對比。像勃拉克的立體主義畫作《小提琴和樂譜:Petit Oiseau》包含了幻想的細節,但整體上并不幻覺。木炭線與密集的、有觸感的木紋之間的對比可以作為記憶的類比,有些是清晰的細節,而另一些則籠罩在模糊之中。

畢加索,《掛在墻上的小提琴》,1912年

最后,考慮一下最早的立體主義運動領袖之一費爾南德·萊熱(Fernand Leger,1881-1955)。他是第一次世界大戰前以丹尼爾-亨利·卡恩維勒(Daniel-Henry Kahnweiler)為代表的“基本立體主義”團體的第四位成員。萊熱從未對錯視畫感興趣,但在一戰之后他開始將廣告意象融入他的立體主義作品中,并將廣告牌和商店櫥窗作為當代藝術的典型。廣告提供了另一種獲取真實信息的方式進入抽象的邊緣。就像錯視畫一樣,它在立體主義內部創造了一種富有成效的張力。將不同的視覺語言組合成復雜的整體,使立體派繪畫作品在今天仍然像當初一樣令人興奮。

注:展覽將在紐約大都會藝術博物館展出至2023年1月22日,本文原載于2022年12月出版的《美國藝術》雜志。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司