- +1

聚焦 | 3個女人“不穩(wěn)定”的40歲

原創(chuàng) 第二新聞中心 新新報NewTimes

40歲的中年女性,面臨著很多改變:身體機能逐漸下降,雌性激素分泌減少,疲憊和衰老似乎來得更加輕易。

與此同時,社會對她們的要求絲毫不減。撫養(yǎng)子女,照看家庭,平衡工作,她們“被生活填滿了生活”。除此之外,邁向中年的她們還多了一項任務(wù)——保持情緒穩(wěn)定。否則極易招來“是不是更年期了”的戲謔。

苦悶、不安全感、痛苦和釋懷……種種情緒交織而成她們復(fù)雜的世界。

40歲女性的人生究竟是什么樣的?在40歲這個不惑之年,她們的人生又何以“不再穩(wěn)定”?

本次報道將聚焦3位40歲+的女性,試圖尋找她們內(nèi)心深處那些更加隱秘的變量,以及引發(fā)改變的火苗。

采訪 | 鄧子奇

撰稿 | 郭佳瑩 郭艾昕 楊楠

內(nèi)容編輯 | 郭佳瑩 鄧子奇

新媒體編輯 | 楊楠

出品 | 新聞工作坊·第二新聞中心

10個未接來電

在家里其他人眼中,李丹麗就像一個小哪吒,風(fēng)風(fēng)火火、我行我素,但又總能在玩笑和打岔間就將大大小小的家庭矛盾徐徐化解。

而在老一輩眼中,李丹麗有些“瘋癲”,無論旁人怎么鬧她、罵她,她都面不改色,接著就能在飯桌上若無其事地吆喝著讓大家吃飯。

面對她,就像蓄力的一拳打在棉花上,表演出的圓滑讓你永遠(yuǎn)使不上勁兒。

兄弟姐妹都是攀鋼體制內(nèi)的職工。在那個“吃上公家飯”相親都高人一等的時代里,李丹麗有闖勁,敢經(jīng)商,是家里出錢最多的人。在重男輕女家庭里,她被忽視著長大,卻能為父母置辦房子、勇闖天涯。既不順從,也不服輸。

緊緊包裹著她的,是表現(xiàn)出的滿不在乎和漫不經(jīng)心。

但面對女兒小何時,李丹麗卻是另外一種截然不同的形象。

小何清楚地記得,那是一個距離研究生考試不足六個月的午后。撐不住昏沉的睡意,她趴在桌上小憩了半小時。撐起身子拿過手機,小何懵了。滿滿一列來電信息已經(jīng)占據(jù)整個手機屏幕,新的消息還在不斷彈出——10個未接來電,來自媽媽;無數(shù)未讀消息,來自微信群聊。

“寶貝你去哪了?急死媽媽了!”

“再不回復(fù)媽媽,媽媽要聯(lián)系你班主任了!”

“小何媽在找她,她在宿舍不?”

“你媽給我打倆電話了!”

“給我也打了!”

從幾個零星跳出的關(guān)鍵詞中,小何大致拼湊出事情的原委。“在我睡著了5分鐘后,我媽剛好在微信找我,過了10分鐘,她就覺得我出事了。”更多的是茫然和無奈,“我只是不小心睡著了半小時而已啊……”

小何很快給媽媽回電,安撫好她驚恐的情緒,接著在微信給被打擾的朋友和同學(xué)說明情況、一一道歉。小何對媽媽打擾到自己周圍人的行為感到尷尬,但同時,她又為媽媽感到心酸,因為她明白,這種情緒的爆發(fā)不是媽媽能夠控制的事。“所以我就只能給她發(fā)個抱抱的表情,然后把她晾在那里。”

“你媽怎么比你還感性”,朋友打趣,小何只能在群里無奈又戲謔地回復(fù):“抑郁媽帶不出開朗女。”

小何覺得,“媽媽有些病態(tài)地依賴著我”。初入校園,李丹麗會第一時間要求得到小何舍友的聯(lián)系方式。每當(dāng)小何轉(zhuǎn)發(fā)社會新聞到朋友圈,李丹麗總會哭著打來電話,求小何刪掉,原因是“媽媽怕你有危險”。而無論是睡覺、學(xué)習(xí)還是外出,隔一會兒不看手機,小何的手機上就會多出幾個未接來電。

來自媽媽的電話 受訪者供圖

不是沒有嘗試過和媽媽溝通。但每當(dāng)小何挑起話頭,李丹麗只會小心翼翼地打量著小何的臉色,以一種卑微而妥協(xié)的語氣辯解,“媽媽只是因為擔(dān)心你才這樣,媽媽不能沒有你”。小何無法再對著這樣姿態(tài)的母親說什么,只能一點點地將原本想說的話咽回肚子里。

李丹麗對小何的依賴更像是由多種情緒疊加而成的。

一方面,這源于她對小何負(fù)罪感般的愧疚。她總是自卑于自己出身的貧窮,認(rèn)為自己沒辦法給小何提供更好的生活,生怕小何在家境更好的同學(xué)面前抬不起頭。

另一方面,小何覺得自己身上也承載著李丹麗對未出世雙胞胎的復(fù)雜愛意。在與小何的爸爸相遇之前,李麗丹結(jié)過一次婚,還懷了一對雙胞胎。但面對孕期家暴的丈夫,她毅然決然地打掉已經(jīng)成型的6個月胎兒,并選擇離婚。

“她經(jīng)常想起來她有個雙胞胎孩子,我覺得她可能把那份愛也給到我身上了,本來我是一個孩子的愛,她可能把三個孩子的愛都給我了。”

又或許是父母對李丹麗成長的忽視和缺失,讓她在滿不在意的皮囊下深埋了一種怨懟后的釋然。這種成長上的缺失也化作身為母親的多愁善感,更加變相地彌補在了小何身上。

與很多家庭的“催婚催生”不同,李丹麗不希望小何走她的“老路”。“她太依賴我了,太病態(tài)的那種。她心理一直虧欠著,對我的這種依賴也會折磨她自己。她怕我也陷入到和她一樣對孩子的愧疚和痛苦中,所以她不想讓我要小孩。”

近些年經(jīng)濟不好,李丹麗沒有繼續(xù)外出經(jīng)商,而是回到老家攀枝花做起了個體戶。她沒有什么固定的生活軌跡。小何不在身邊的時間里,李丹麗和丈夫的生活方式更貼近在大城市周末休息的年輕人。也許睡到中午才起床,樂意做飯的時候隨手買點菜炒炒吃了,犯懶了就吃速凍食品。用小何的話來說就是:“兩個人爛在家里。”

在北京讀研的日子里,小何時常被依賴自己的媽媽和自己預(yù)想中的未來規(guī)劃拉扯著。李丹麗想讓她畢業(yè)回到家鄉(xiāng)攀枝花陪在自己身邊,但小何還有自己的野心。“她還是想讓我在她身邊的”,“但是對于我自己來說,因為有媽媽在的原因,我會覺得沒辦法做很多事。”

李丹麗對小何看得很重,卻對自己的生死看得很淡。

她會向小何發(fā)一些小牢騷:“哎呀,現(xiàn)在我們在這里活得好沒有意義呀。”她偶爾也會豁達(dá)地告訴小何:“如果以后有什么疾病需要一直被照顧,那么那個時候就可以讓我死了。”

小何說:“她真的太愛我了,但其實我更想她多愛她自己一些。”

閣樓上的“瘋女人”

與小何媽媽相同,小何的二姨李英同樣是家里不受寵的孩子。但有所不同的是,李英已經(jīng)離婚多年,她唯一的兒子卻并不像小何那樣能夠理解自己的母親。

在小何眼里,李英的性格不太討喜。她倔強,認(rèn)死理,不低頭,“她有點閣樓上的瘋女人的感覺。你打她,她不認(rèn)輸,她要跟你對著干”。外公外婆不喜歡李英,家里的其他成員不喜歡李英,就連曾經(jīng)的小何也不喜歡她。

但當(dāng)小何漸漸長大,知道了那些發(fā)生在李英身上的往事后,她對李英的情感變得不那么一樣了。

李英的人生曾有一個偶像劇般的開場。她在十七歲的青春年華里開始了自己的第一段戀愛。然而好景不長,這段關(guān)系遭到了父母的強烈反對,她被鎖在家里兩個月,父母禁止她再與對方見面。

但生活不會總?cè)缬耙曁茁纺前惆l(fā)展,這段戀情終究沒有繼續(xù)下去。更像是一場鬧劇,再見面時,對方已經(jīng)要結(jié)婚了。“她覺得很恨,既恨自己的父母,也恨那個男人”,而就是從那時起,“她不再相信父母,也不再相信愛情了”,小何說。

不再向父母反復(fù)強調(diào)自己“要義無反顧追求自由和愛情”,李英開始接受“父母之命”,接受相親。

在父親朋友的介紹下,李英認(rèn)識了一位大她14歲的男人。很快,李英嫁給了這個自己并不熟悉的男人,不久就生下了一個兒子。

相親、結(jié)婚、生子。在重男輕女的傳統(tǒng)中式家庭里長大,李英做到了父母對她的一切規(guī)訓(xùn)。

但李英的婚后生活并沒有如父母所愿,走向幸福和平靜的坦途。結(jié)婚不久后,丈夫就暴露出好逸惡勞的品性和嗜賭的惡習(xí)。那個不著家的男人,在外打牌喝酒徹夜不歸,對家里發(fā)著39度高燒的兒子不聞不問。一樁樁、一件件,壓在她身上,重若千斤。李英在婚姻中長時間承受的憋悶,終于在兒子高考的那年爆發(fā)。

“我感覺她更年期就慢慢是從那個時候開始”,小何推測。

無愛的家庭不僅折磨著母親,也逼迫著孩子走向沉默。李英計劃離婚的那兩年,正讀高中的兒子對什么事都不在意。即便后來得知李英確診了乳腺癌,他也依舊不聞不問,甚至連個電話都沒往家里打。李英試探性地告訴兒子自己想要離婚,兒子只冷冰冰地甩下一句話,“你想離就離,跟我沒有關(guān)系”。

兒子的態(tài)度雖然冷漠,但姑且算是支持,李英的父母卻對此堅決反對。他們給出了自己的理由:李英本來長得就不好,脾氣也壞,人又到了中年,離了這個,下半輩子很難再結(jié)婚了。更重要的是,他們擔(dān)心離婚會對孫子的高考升學(xué)造成影響。

前是對自己不予支持的父母,后是對自己漠不關(guān)心的兒子,難以忍受的家庭是壓在李英身上的最后一根稻草。那段日子,李英的情緒一觸即發(fā)。要是有旁人在她面前若有似無地提起離婚、孩子之類的話題,她的臉會立馬拉下來,以一種惡狠狠的眼光覷著對方,直到對方閉嘴。李英鐵了心要讓家人同意自己的決定,家里一點無關(guān)痛癢的口角總會被她的不依不饒升級為一場“戰(zhàn)爭”。

最后,或許是所有的人都已經(jīng)不堪其擾,李英終于如愿以償。父母默許了她的離婚。

即使擺脫了婚姻的枷鎖,李英似乎依然被禁錮在牢籠里。

從小到大,她幾乎從未得到過來自父母的關(guān)心。在李英心里,父親把其他的兄弟姐妹都當(dāng)成自己的孩子,唯獨只當(dāng)她是家里的一個保姆。這種不滿長年累月地積壓,在無聲的對峙和冷戰(zhàn)中生根發(fā)芽,逐漸演變?yōu)楦鼊×业臎_突。類似的情節(jié)每隔幾天就要在家中上演:總是以父親的冷言和李英的嗆聲開頭,再以互不退讓的爭執(zhí)和對罵續(xù)接,最終以李英摔門而去收場。最嚴(yán)重的一次爭執(zhí)中,李英憋著通紅的臉,兩只眼睛死死瞪著喘著粗氣的父親,然后撂下一句“你就算死了,我也不會給你流一滴眼淚”。

兒子工作后沒幾年,李英的弟弟有了個女兒,也就是李英的外甥女。由于弟弟和弟妹白天都有工作,李英的雙親又年事已高,一家人商議后,決定雇李英來帶女兒佳佳,每個月按時給她發(fā)工資。

于是,李英與這個本就不算親近的家之間又多了一層雇傭關(guān)系。

她漸漸感覺不到自己作為家庭成員的存在。每逢過年過節(jié),一家人總是其樂融融地圍坐在一起,吃著團圓飯,大笑著說些吉利話。而李英總是一個人在廚房忙前忙后,她與餐桌和客廳的熱鬧隔了一層厚厚的壁障,仿佛她本就不屬于這里。

佳佳的出現(xiàn),仿佛是黑暗礦洞中的一道光亮,讓李英不顧一切地想要抓緊。

李英給佳佳扎辮子 受訪者供圖

從呱呱墜地到牙牙學(xué)語,再到步入學(xué)堂,李英寸步不離地陪伴著佳佳。她照顧著佳佳的一切飲食起居,在心里偷偷認(rèn)領(lǐng)了母親的角色。只有她們兩個人在的時候,她讓佳佳喊她“媽媽”,自己喊佳佳“女兒”。“是更喜歡生你的媽媽還是我這個媽媽?”李英總是一遍遍地、不知厭倦地把這個問題拋向佳佳,并且,渴望得到一個肯定的答案。

除了最親密的身邊人,李英渴望得到更多的關(guān)注。

這兩年,李英開始迷上在社交平臺分享自己的生活。從前的她很排斥使用社交平臺,固執(zhí)地認(rèn)為“用朋友圈的人都很傻”。但現(xiàn)在,李英幾乎每天都會把自己的最新生活分享到朋友圈。與此同時,她也開始學(xué)著打扮自己——買自己以前很少買的裙子,每天在鏡子前認(rèn)真梳過兩遍頭發(fā)。她還聯(lián)系起了昔日同窗的老同學(xué),主動與小區(qū)的同齡人搭話,跟著學(xué)跳廣場舞,拓寬自己的社交圈子,認(rèn)識新的人。

被擠壓在家庭生活的縫隙里,李英正努力尋找著屬于她的更廣闊的空間。

她睜開了雙眼

“不想上學(xué)……”暑假接近尾聲,而這已經(jīng)是女兒周琪第四次喃喃自語了。

楊好再也忍受不了了。送走返校的女兒后,接連幾天的晚上,一想起這件事,楊好整個人止不住地發(fā)冷、發(fā)抖,“心臟一抽一抽地發(fā)疼”,她坐在床上緊緊地環(huán)抱住自己,企圖汲取一點溫暖,但眼淚還是不斷落下。整夜整夜,楊好始終難眠。

大概是近幾年開始,旁人的只言片語總會在楊好的心里引起湖面漣漪般的連鎖反應(yīng),她無法控制地陷入過度思考和情緒內(nèi)耗。然而,比起漣漪的輕盈,這次的情緒更像是狂暴的漩渦,她感到自己正在被席卷、被吞噬。

女兒無意間流露出的戀家和不舍讓楊好感到一陣觸電般的驚恐,她斷定,這是女兒不獨立和缺乏自理能力的表現(xiàn),而這一切都要歸結(jié)于自己——太無知,太缺乏關(guān)于教育的理論知識,以至于養(yǎng)育女兒時只靠陌生的慣性推動。

但周琪覺得,楊好這份偏執(zhí)到幾乎有些過激的愧疚,要追尋到楊好的少年時代。

楊好45歲了。在她的印象里,撫育了五個子女、在農(nóng)村生活了大半輩子的母親,在家里有著說一不二的威嚴(yán)。

楊好至今仍記得,中學(xué)時,她和幾個要好的朋友約定各自買輛自行車,相伴騎車上下學(xué)。放學(xué)到家,她顧不得放下肩上的背包,快步來到父親跟前,略帶不安地提出購買自行車的請求。一向溫和的父親是家里最疼愛孩子們的人,稍稍詢問了幾句,便笑著應(yīng)允了。楊好還來不及露出欣喜的表情,坐在不遠(yuǎn)處的母親就迅速起身,“你總是這樣,看到別人家有什么,自己就想要,怎么會這么虛榮?”“讀了書也不懂體諒父母,沒用的孩子,滾出去!”劈頭蓋臉的責(zé)罵聲傳來,楊好僵在原地,一聲不吭,只雙腿微微顫抖著。

回想起那時的情景,已為人母的楊好仍會下意識地用手輕撫自己的胸口,深呼一口氣,語氣中有一點無助。時隔多年,父親在那一天穿的衣服、母親在那一天扎的發(fā)髻,都已經(jīng)在回憶中漸漸褪色了。唯有母親因極度憤怒而扭曲得有些陌生的臉,在楊好的心中凝結(jié)成一個永恒的縮影。

“我不知道媽媽為什么這么生氣。我想,或許我真的做了很壞很壞的事情。”

于是,在此后漫長的三十多年里,楊好形成了一種條件反射。她習(xí)慣于時時檢視自己的一言一行,下意識地察言觀色,盡量避免人際交往中任何造成不愉快的可能,甚至討好身邊所有人。她以這種方式小心翼翼地構(gòu)建著屬于自己的安全感。

因此,在面對女兒時,楊好繃緊了神經(jīng),時刻警惕著自己兒時經(jīng)歷的再現(xiàn)。她給予了孩子最大限度的寬容和自由——除了原則性問題,其余要求她都盡力滿足。

然而,當(dāng)已經(jīng)20歲的女兒流露出對家的眷戀和不舍,她心里的大廈在頃刻間崩塌了。在旁人眼里看來微不足道的一件事,卻被她認(rèn)為是女兒性格上的缺陷,而這一切的源頭又總是歸咎到她自己,她陷入無限自我苛責(zé)的死循環(huán)。楊好的腦子里像有幾千個喇叭在同時說話,一些喇叭在指責(zé)她的無能,一些喇叭在嘲笑她的無力,一些喇叭甚至播放出母親尖厲的聲音——一遍一遍地放送著兒時母親責(zé)罵她時所說的那些話語。

為了轉(zhuǎn)移注意力,楊好連著刷了好幾天的“小紅書”。大數(shù)據(jù)似乎也探測出她的情緒,主頁上,充斥著各種靜心、修心、教育相關(guān)的筆記。一條短視頻讓她停下了下滑的手指,視頻里,一位老師語氣溫和,講述著低落的情緒從何而起。“放情緒一條生路,情緒也會放你一條生路”——一行文字說明附在最下方。

楊好感覺自己被擊中了。她一口氣看完了作者主頁的所有視頻。沒有多少猶豫,楊好點開了與作者的私聊界面,將自己的困惑和痛苦一股腦傾吐而出。不久,對方回復(fù)并邀請楊好加入了她們的微信群。這是一個“情緒共修”群,群內(nèi)78人,多為三四十歲的女性。這個群更像是她們的自留地,當(dāng)工作、生活中發(fā)生了不順心的事,她們會選擇在這里傾訴。

此后,楊好開始尋找更多類似的組織。通過關(guān)鍵詞搜索,她找到了一個名為“舞修行”(化稱)的活動組織方。在他們發(fā)布的視頻里,五六名中年女性穿著寬松的白色紗袍,隨著悠揚的古箏聲緩緩舞動著。楊好盯著屏幕,幻想自己也身處其中,如一枝輕盈的柳枝,在春風(fēng)中靜靜地?fù)u曳。楊好感覺自己得到了久違的平靜。

今年國慶假期,“舞修行”在東莞組織了一場線下交流活動,包括楊好在內(nèi),共有數(shù)十人報名參加。楊好格外期待這次活動,提前三天就開始收拾行李,始料不及的是,活動由于疫情原因被迫取消。

線下交流活動報名 受訪者供圖

活動沒了,楊好有些恍惚。七天假期,她不用再像平時一樣接送兒子上下學(xué),也不用到公司坐班,一向固定的生活秩序被打亂,楊好的心再次被一種莫名的驚恐綁架。不同于以往,一向不愿意麻煩他人的楊好終于開口向丈夫?qū)で髱椭拔液孟窀杏X不到活著的意義了”,她的聲音有些顫抖。為了緩解她的不安,第二天,丈夫驅(qū)車帶著楊好來到了郊外鄉(xiāng)下。

搖下車窗,楊好靜靜地看著飛馳而過的街景。車開出市區(qū)的那一瞬間,窗外撲面而來的風(fēng)打在她的臉上,她大口大口地呼吸著久違的新鮮空氣,“我突然感覺我一下就好了,真的,一下就好了。但是那一刻,我突然感覺,我的心被囚禁得太久了,真的太久了。”

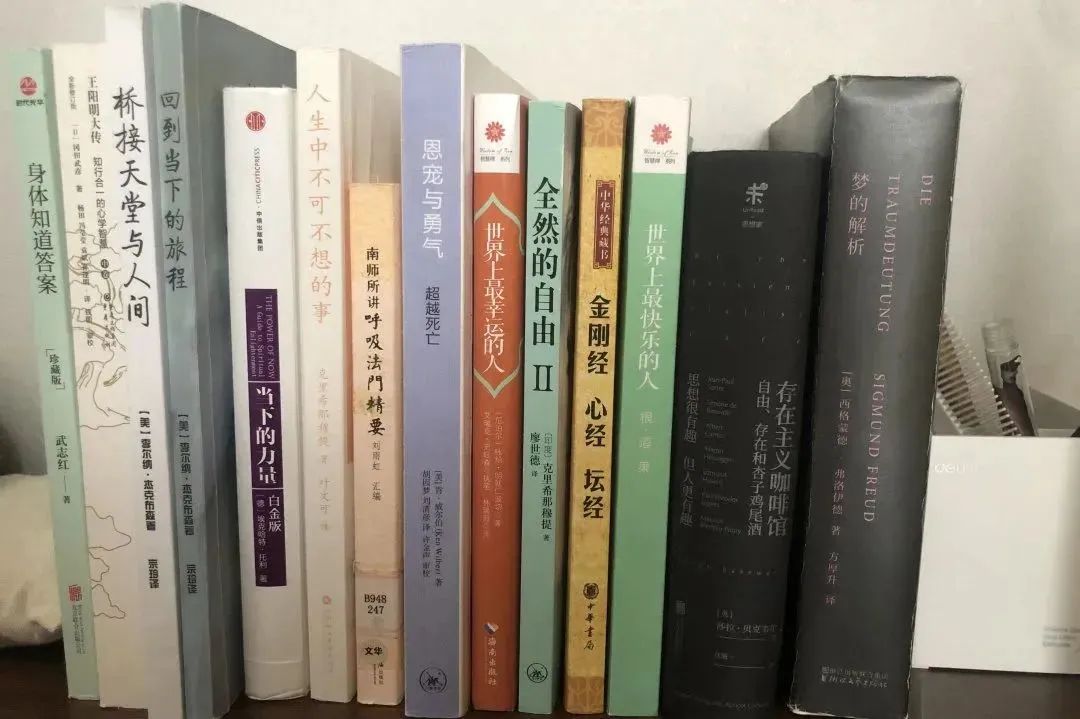

從鄉(xiāng)下回來后,楊好變了很多。為了掌控自己的內(nèi)心,她決定做點什么。楊好買了很多關(guān)于心理學(xué)的書,準(zhǔn)備心理學(xué)咨詢師考試;開始學(xué)習(xí)冥想,堅持每天跑步。她努力嘗試達(dá)成自洽,靠自己撫平內(nèi)心深處的不安。

楊好在讀的書 受訪者供圖

楊好也嘗試和母親談?wù)撟约簝簳r的創(chuàng)傷。一個失眠后的清晨,楊好鼓起勇氣敲響了母親的房門,說起了自己最近的不安與焦慮。母親沒有不解和指責(zé),楊好于是繼續(xù)講起了自己童年的創(chuàng)傷,聊到那輛她未曾擁有的自行車,還有記憶中母親數(shù)不盡的眼淚。那一刻,兩人都各自落淚。這之后,母親每隔幾天就要問起楊好的身體狀況和睡眠,生怕她又陷入牛角尖。“我想,我真正感受到了母愛”,楊好語氣有些釋然。

楊好還開始強迫自己不再太在意別人的眼色。她開始學(xué)會表達(dá)自己的喜怒哀樂,家里的飯桌上不再只有丈夫和孩子喜歡吃的菜,也開始頻頻出現(xiàn)她愛吃的海鮮。最近,楊好還報名了旅行團。不出意外,楊好將在下個假期獨自和一群陌生人前往長白山。

回憶起去往鄉(xiāng)下的那天,楊好臉上露出了笑。在車上,她和丈夫二人都靜靜地感受著面頰旁肆意流淌的風(fēng),沒有人說話。音響里,許巍的《藍(lán)蓮花》播了一遍又一遍。

穿過幽暗的歲月

也曾感到彷徨

當(dāng)你低頭的瞬間

才發(fā)覺腳下的路

心中那自由的世界

如此的清澈高遠(yuǎn)

藍(lán)蓮花

汽車穿過隧道,楊好睜開了雙眼。

更廣闊的世界

這些只是李丹麗、李英、楊好生活的一個側(cè)面。

放眼更遠(yuǎn)的世界,許多中年女性行為或精神上的不穩(wěn)定被視作更年期的異樣,更多的女性正遭受著更年期的污名化。周琪同學(xué)的媽媽,在今年秋天變得更加多愁善感,卻被丈夫調(diào)侃“更年期到了,別那么矯情”。似乎人到中年,便喪失了擁有情緒的權(quán)利。但事實上,更年期并不獨屬于女性,更是男性和女性共同擁有的生理階段。

在某種程度上,“不穩(wěn)定”意味著改變。用“更年期”等寬化的概念掩蓋中年女性的精神困境,無疑是另一種形式上的霸凌,或刻意或無意地扼殺她們擺脫精神困境的可能。

但日子還要繼續(xù)。

李丹麗和朋友相約去外地旅游;李英穿上新買的漂亮裙子,認(rèn)識了更多的人;楊好還在嘗試著報名新的線下活動。

無論如何,她們40歲的人生,至少比過去更廣闊了。

(文章涉及人物、機構(gòu)均為化名)

原標(biāo)題:《聚焦 | 3個女人“不穩(wěn)定”的40歲》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司