- +1

家暴妻子后,我上了“男德班”

原創 最人物出品 最人物

讓一個男人為孩子換尿布、喂奶,有些人會覺得可笑。甚至有些男人,認為自己不應該進廚房。

在中國人民大學社會學博士、性別學者方剛看來,這都是“大男子主義”在作祟。

2015年,他開辦了為期3天的“男德班”。試圖通過短期培訓,讓報名者成長為主動承擔家務和照顧孩子的好伴侶、好父親。

最終只有兩人報名,網上卻起了軒然大波。

2022年9月,時隔7年后,方剛又重啟了“男德班”。這一次,他相信,星星之火,終將成燎原之勢。

當一位男性不曾展示出陽剛、強硬、勇敢等所謂的男性氣質時,會被嘲笑為“像個女人”;當一位女性不曾展示出溫柔、膽小、細致等所謂的女性氣質時,會被嘲笑為“像個男人”。

方剛屬于前者。

他從小生長在單親家庭中。3歲那年,父親自殺后,家里只剩下母親和姐姐。方剛從此被送往外婆家,跟著外婆一起生活。這讓他總有一種寄人籬下的感覺。

等到被送去幼兒園讀書時,因他是單親家庭的孩子,老師對他“不夠待見”,提到的問題答不上來,就受到一頓打。這讓方剛從小就有一種自卑感。

他第一次被欺凌是在讀初中時。因為長得清秀,再加上性格內向,說話聲音小,“看起來就很弱的樣子,很多人就叫我‘娘娘腔’。”方剛說。

年少時的方剛

他記得,當時有一個同學,常常帶著兩三個人攔截他,對他進行辱罵和毆打。

那時,還沒有“校園霸凌”的概念。一個十幾歲的孩子,不知道該如何應對這樣一種壓迫,唯一的辦法,就是躲。

他也從來不敢告訴家人,“怕被打得更厲害。”

就在這種被欺凌的環境中,方剛度過了自己的初中、高中時代。多年后的一次演講,他把那段長期受壓迫的狀態稱之為,“一直處于社會邊緣弱勢人群的狀態”。

當我感到被這個社會排斥時,其實我就是那個在父權體制下感受到被壓迫的女人;

當我在學校里被同學欺凌時,我也是那個被壓迫的女人;

當我被老師打罵時,我還是那個被主流強權社會壓迫的女人。

自身的遭遇,使得方剛尤其關注性別相關的議題。

1993年,他尚在天津一家報社當記者,偶然一次看報時,報刊中縫登載的一則消息引起了他的注意:北京有一家同性戀俱樂部。

憑借著記者的新聞敏感,方剛去北京進行采訪。首次接觸性少數群體,對他形成很大的震撼,“他們也和我一樣,處于主流社會的邊緣。但很多人在這樣的壓力下,仍表現出自己的人格魅力。”

自那之后,這個從小在保守環境下長大,對性沒有太多了解的男人,格外關注此類話題。3年時間,他陸陸續續做了很多有關性多元群體的采訪,最后集結成8本書出版。

方剛 圖片來自網絡

隨著工作能力的累積,方剛逐漸不滿足于社會紀實本身的寫作,想要對性和性別問題有更深入的探索和研究。

當時中國人民大學有一位叫潘綏銘的教授,主要從事性社會學和性別人類學研究,被譽為“中國性學第一人”。

2002年開始,方剛放棄了工作,專心備考。經過兩年的努力,他成功考上了中國人民大學的研究生,如愿成為潘綏銘的學生。

早在讀研之前,方剛的女性意識就被喚起。

1997年的一個夏日,他偶然看到一本女權主義的書,剛開始讀,就有一種很強的代入感,仿佛人生中的很多問題得到了解決。

作為成長過程中一直受欺凌的對象,方剛認為,自己就相當于書中提到的“被壓迫的女人”。“一個生理性別為男人,但感覺自己的處境就是‘女人’的人。”

他形容閱讀時的狀態——就像整個人被點燃,激動地在房間里走來走去。

當天下午,方剛騎車頂著烈日,沿街轉悠了3個小時,想要買到更多有關女權主義的書籍,只是當時“距離第四次世界婦女大會在北京召開剛過去兩年,很少有女權主義的書進入中國。”

他一面吸收書中的知識,一面將其中可貴的觀點分享給身邊人,得到的卻是男性朋友的一片嗤笑,“他們覺得女權主義好像是一件很可怕的事情。”

方剛解釋,女權并不是要和男人對立,只是在社會生活的方方面面,女性想要爭取和男性平等的權利,例如同等的就業機會,相同的福利待遇等。

此后的5年間,他讀研又讀博。成為國內少有的將性與性別放在一起整合研究的學者。

方剛 圖片來自網絡

在方剛看來,女權主義不僅使女性受益,同樣也使男性受益。

“父權體制對誰都有傷害。舉個簡單的例子,男女結婚時都是默認男性買房、買車,賺錢養家,很多男人的壓力都很大。但如果講求男女平等,擺脫了性別刻板印象的女人也可以在事業上打拼,而不是回歸家庭,那可能人家掙的錢比男人還多。這也減輕了男性的壓力,只不過他們現在還意識不到。”

基于此,在倡導性別平等上,方剛看中男性的參與。

他開始推行男性參與性別平等的實踐。2010年,方剛創辦了中國白絲帶熱線。這是一項發起于加拿大的國際性運動,倡導的是男性改變、終止針對婦女的暴力。

項目剛發起時,有人嘲笑說:“男人在施暴后,怎么可能來電咨詢?”

不多久后,第一個有關家暴的熱線電話,就是方剛自己接起的。一個男人在向妻子實施暴力后,來電訴說自己的無助。“暴力破壞了他和妻子的關系,他也想過上幸福美好的生活,所以想要改變。”方剛告訴「最人物」。

與此同時,他也在做聯合國人口基金的一個項目,與一些聯合國官員有接觸。對方聽說他做的白絲帶項目鼓勵男性參與,很是激動,“他們就覺得,中國有人在做這個,太好了!”

之后,他被推薦給當時的聯合國秘書長潘基文,得以加入“聯合國制止針對婦女暴力運動”男性領導人網絡,“全世界只有30幾個人,包括諾貝爾和平獎獲得者圖圖、意大利總理等,華人世界就我一個。”

2019年白絲帶志愿者年會

2013年,繼白絲帶熱線之后,方剛又成立起白絲帶志愿者網絡。其中最早的一個活動,是召集在性別領域不符合主流男性氣質的男人,分享自己的人生經歷。

那次活動,共有10個人參與,除了方剛自己,還有從事性別平等研究的男性學者,中國第一個男護士,以及全職家庭主夫等。

他希望每一個人都能做到尊重個體差異,尊重人本身的多元樣貌,這是方剛組織活動所追求的一個重要目標。

在白絲帶開辦的活動中,最有影響力的一項工作就是“男德班”。

大多數人對“男德班”也許并不了解,但提起女德班,一定不會陌生。

它是教育女人“三從四德”的培訓班,曾在全國掀起過一場風潮,自北京、山東、河北,一直綿延至陜西、廣東等地。經媒體曝光后,2021年,女德班的宣講被定性為違法行為,全部被封殺、取締。

而“男德班”,只是方剛為了與當時風靡的女德班對抗,才故意取了這個名字。

它的全稱則是“好伴侶、好父親:男性成長工作坊”。

意在通過培訓,讓男人反思傳統的“支配性男性角色”,學習如何與伴侶相處,如何主動承擔做家務、照顧孩子等責任,從而成為具有性別平等意識的“全參與型好男人”。

通俗來講,就是通過短期的培訓,讓擁有“大男子主義”的男人通過陪妻子進產房,主動承擔洗衣、做飯的任務,以及學習如何給孩子喂奶等具體事項,成長為一個好伴侶、好父親。

2015年“男德班”成員合影

2015年,方剛在全國發起一項“男德班”的招募活動,試圖利用3天的課程,讓報名者成為體諒伴侶、主動承擔家務、照料孩子的好男人。

礙于當時的活動地點在北京,且需要交納2000元的報名費,最終他只收到兩個人的報名信息。當時的媒體,也多以嘲笑的口吻報道這件事。

七年后,隨著外部環境的改善,方剛意識到性別平等觀念已得到一定的普及。他決定重啟“男德班”。

2022年9月15日,方剛在自己的公眾號發布了一條信息,招募“男德班帶領者”。意在先通過培訓“男德班”的帶頭人,再讓其招收普通學員,最終以“星星之火”,達到“燎原之勢”,一步步去推動性別平等。

相比2015年,此次的招募很是成功。截至9月底,方剛共收到來自北京、上海、廣州、成都等城市的17個小組報名。經篩選后,共有3個小組的成員入選“男德班帶領者”。

其中,每個小組共有3人,分別是兩個男性,一個女性。但明年由他們招收新學員時,必須全部為男性。

在招收帶領者時,方剛有一定的選人標準。“他們需要具備性別平等意識,反對性別暴力,同時也要有帶團隊的經驗。”

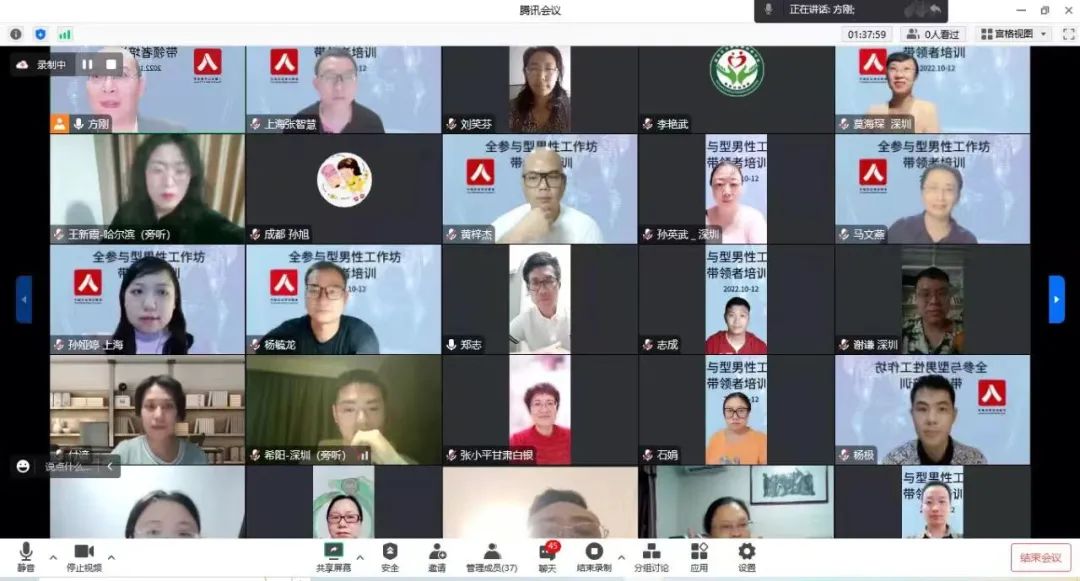

方剛在做線上培訓

張智慧是上海站的帶領者之一,他是上海大學社會學院的博士后,也是中國白絲帶負責人之一。從2013年開始,他就以志愿者的身份參與白絲帶的工作。

“男德班”重啟后,他積極報名,并順利得到其中一個名額。

張智慧的童年時期,是在媽媽、奶奶的表揚中度過的。他愛幫著她們做家務,摘菜、洗菜、淘米、煮粥,十分勤快。但爸爸從來不會肯定他,似乎男性動手去做這些事,理應遭到周圍人恥笑。

加入“男德班”后,張智慧小時候的那些困惑,一下就找到了答案——男性也應該做家務,應該承擔一貫被認為是女性領域的一些工作,而不是表現出一副“大男子主義”,認為進廚房是女人的事。

在他所參與的“男德班”課程中,包含性別平等的方方面面,如“挑戰社會性別刻板印象”“大男子漢氣概傷害”“和諧的性,承擔避孕責任”“拒絕家庭暴力”“陪她進產房”“嬰幼兒護理”等。

方剛介紹,“男德班”的開展,目前分兩步實施。先是由他對3組帶領者進行理論課的培訓,再由他們擔任講師,在當地招募男性學員。

而帶領者在擔任講師時,除了理論課的講解,還會進行一些實踐活動。比如讓男學員在肚子上綁氣球,再讓他們伸手撿地上的東西,體驗女性懷孕的艱難。從而激發男性的同理心,全方位喚醒和規范男同胞的性別平等意識。

在3組帶領者中,莫海琛是唯一一位女性組長,她來自深圳。

2022年10月,剛接受方剛的培訓時,莫海琛心里冒出過一個問號:未來由她來帶領男學員上課,會不會引來他們的反感?

隨著培訓的深入,她很快打消了疑慮,因為“男德班”需要有女性的聲音,需要女性來分享自己對男性的看法,以及在親密關系中的感受和見解。

目前在莫海琛發起的預報名活動中,深圳共有5位男性參與。

方剛對3組帶領者明年舉辦的“男德班”充滿信心,“現在只是預報名階段,等到明年2月正式開始時,一定會有更多人參與。”

方剛

“男德班”不僅僅要求男性要承擔家務和照顧孩子的責任,還主張反對性別暴力。

白絲帶的志愿者顧偉,是參加2015年“男德班”的一位成員。

他出生于1984年,是江西宜興人。2011年,和妻子劉聰(化名)結婚后,顧偉很快就顯示出自己暴力的一面。

有一天,懷孕6個月的劉聰提出讓丈夫上交工資卡,由她一起打理。聽到這句話,顧偉很不樂意,爭執中,他在妻子的小腿上踹了一腳。這是顧偉實施的第一次暴力。

后來,他的暴力行為越加頻繁,從三四個月一次,變為一周一次,毆打的部位也從身體移動到頭部。

最嚴重的時候,他握緊拳頭,朝劉聰頭上狠命砸。每一個悶拳擊打出去,就聽到一串低吼。后來他才知道,那是妻子在表達恐懼。

這件事被岳父岳母得知后,岳父曾上門說理。當著兩家大人的面,顧偉一再保證不會再犯。結果不到兩周,他又動了手。

岳父在電話中沖他大吼,“你怎么回事?你是不是有病?”

顧偉無法停下自己的暴力行為,盡管每次毆打妻子后,他都會認錯、賠禮,甚至是下跪。

家暴 圖片來自視覺中國

在一次次妥協,又一次次遭受暴力后,劉聰主動按下了暫停鍵。她向法院起訴離婚,終止這段關系。

同一年,顧偉在電視上看到《中國反家暴紀事》,里面講述的是關押在監獄的女性重刑犯,她們因承受不了殘酷的家暴,選擇了殺夫。

這對顧偉產生一定的觸動,他留意到片中的白絲帶熱線電話,撥了過去。這樣的電話交流,大約持續了一年,他向熱線老師坦陳自己施暴的經過,也講述自己小時候的成長環境。

顧偉的爺爺、爸爸和叔伯,都有暴力傾向,以打妻子作為證明自己男子氣概的方式。成年后,他也逐漸習得了這種暴力,最終將拳頭揮向自己的妻子。

離婚后的顧偉,逐漸認識到自己行徑的嚴重性,他報名參加了“男德班”,后來成為白絲帶的志愿者,積極向每一位前來咨詢的施暴者,講述自己過往的經歷。

他也是國內第一位公開露面接受采訪的施暴者,不用化名,照片不打馬賽克。他愿意以自己的事例來告誡大家,施暴帶給自己的悔恨和帶給他人的痛苦。也是借著每次的露面機會,他一次次向劉聰致歉。

顧偉 圖片來自網絡

顧偉如今最大的希望,是給自己兒子樹立一個好的榜樣,讓暴力終止在他這一代。

這是致力于消除暴力的方剛,所欣慰看到的一個局面,在他看來,家暴的背后,是因為有大男子漢氣概的支撐,“施暴者認為,他應該要比女人強,要主宰和支配女性,所以才會產生暴力。”

而那些所謂男人該有的樣子和女人該有的樣子,都是社會文化建構出來的性別偏見,就如同顧偉從自己家族習得暴力一樣,“只有幫助他意識到大男子漢氣概給他帶來的危害性,他才會想要去改變。”方剛說。

注:圖片除標注外,其余皆由受訪者提供 封面圖來自《不要和陌生人說話》

丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨丨

原標題:《家暴妻子后,我上了“男德班”》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司