- +1

37歲宣布復出,半個娛樂圈力挺,他憑什么?

這是一個,讓數百萬人今天回想,依舊熱血沸騰的故事。

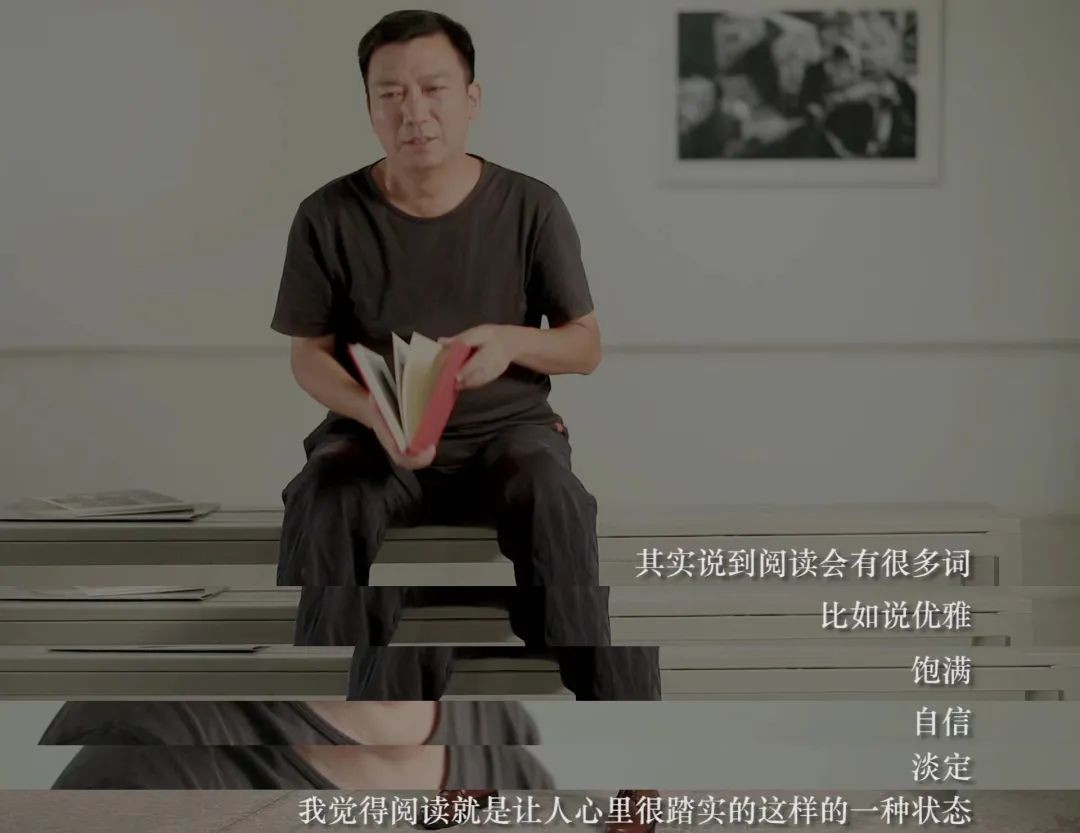

故事的主角叫張立憲,人稱老六。

2006年,37歲的他,中年叛逆,辭掉高薪工作,毅然創辦了一本名叫《讀庫》的雜志書。

紙媒蕭條,他卻逆流做書,其艱難可想而知。

2012年,北京一場瓢潑大雨,沖垮了老六的第4個庫房,損失慘重。慶幸的是老六咬牙挺住了。

困難一直到2019年,讀庫北京庫房,因不可抗力面臨第6次搬遷。

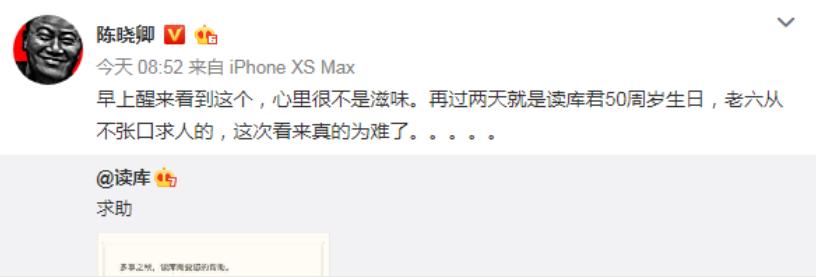

一向不求人的老六,提筆寫下那封刷屏數萬人朋友圈的《求助信》。

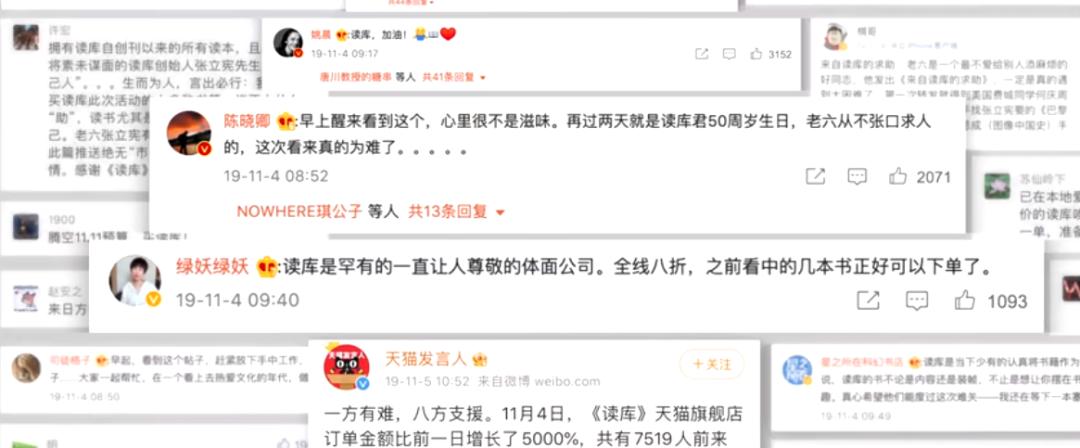

這封低調的《求助信》,也讓半個娛樂圈的愛書之人,紛紛出來力挺這個男人——

《舌尖上的中國》導演陳曉卿說:“早上醒來看到,心里不是滋味。老六從不張口求人,這次看來真是為難了……”

鮮少發聲的樸樹,公開聲援;

李健、白巖松、東東槍、史航、梁文道等等,許多名人大咖自發幫忙。

一夜之間,這個小小的出版品牌,創造了中國出版界的神話——

讓每個人相信了好書的力量,好內容永遠有愛它的人!

▲讀庫2020年讀者年會現場,著名主持人白巖松向讀者推薦了《讀庫》

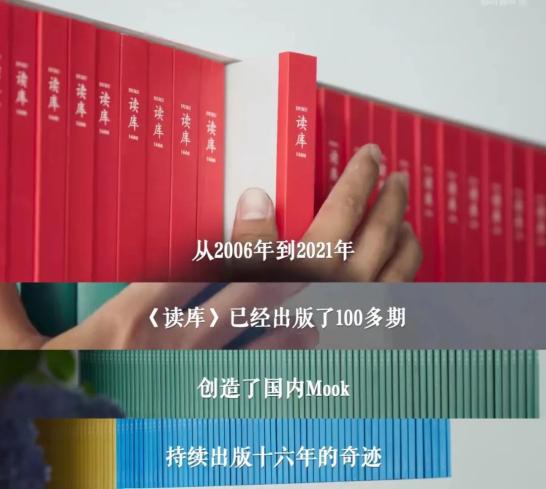

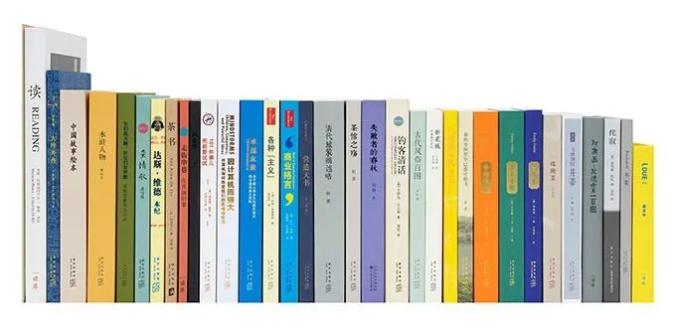

時至今日,《讀庫》已出版100多期,創造了國內雜志書持續出版16年的奇跡。

成為“在出版界只要提起名字,就讓人豎大拇指“的金字招牌。

它甚至不僅僅是一個圖書品牌,更成為了一種審美品位、學識涵養的代名詞。

讓無數愛書之人,為它癡迷、沉醉。

“如果荒島求生只帶一本書,我選《讀庫》”

“身邊看過《讀庫》,就沒有說不好的。”

“不管是大人還是青少年,跟著讀《讀庫》,都能有更清晰的思維力…”

讀者留言

連《讀庫》每年的年會,都會有散布世界各地的讀者來到現場。

▲2020年讀庫讀者年會現場。

用一位讀者的話說:“我不相信有人會不喜歡《讀庫》,除非他還沒來得及遇見它。”

所以,在2022年的尾巴,我想把這樣“有品味、有營養、有態度”的好書,讓更多人知道。

《讀庫》是什么呢?是書,還是雜志?

準確來說,它是兩者的結合。叫做Mook。

意思是Magazine(雜志)和book(書籍)的結合,可以理解為雜志書。

它跟雜志一樣,有固定的出版周期。

每本書有5~10篇非虛構文章。老六作為主編,記錄了每個普通人都會關心、好奇的當下的真實故事。

文章篇幅不長,卻有書籍的厚重與深度。

不是浮于表面,《讀庫》擁有極強的耐讀性,你會感受到那種文學審美的極大享受。

人生百態、時代的強烈對比,盡在其中。

從電影、音樂、藝術,到宇宙、數學、建筑,再到紀實、歷史、回憶錄。無所不包。

為什么那么多人愛《讀庫》?

“那是一種綿長的愉悅,而不是焦躁的快感。”有讀者在形容《讀庫》的閱讀體驗時,這樣說到。

按老六的話說:《讀庫》所做的,就是記錄和記憶。

呈現一個個面孔和表情,行動和路途,命運和歸屬,國王和農夫,以及由此構建的世情圖景。

它關注我們的父輩、祖輩,觀照幾千年的縱貫線,顯微歷史中的切片,爬梳浸透在血脈中的基因,更在意的是記錄當下。

當你打開《讀庫》,你看到的是剛剛的完成式和現在進行時,與每個人的生活有關的那些真實故事。

比如,2022年書里有一篇文章,叫做《素錦的香港往事》。

從326封真實信件里,窺見一個女人二十年的光陰。

主角素錦,有著與張愛玲筆下《半生緣》里曼璐相似的人生境遇:

父親早逝,母親身弱,弟妹幼小,一家無依。為生活所迫,只得做舞女養家糊口。

風塵中遇見香港男人章文俊,像是抓住救命稻草,手忙腳亂做了“香港人的小老婆”,接連生下三個孩子。

為了討要生活費,她只身來到香港。在李嘉誠的塑料花工廠打過工,也當過茶餐廳服務員。最艱難時,幫人織毛巾,換一口吃食。

從60年代的繁華,到70年代的股災,再到后面的經濟騰飛。你看見大時代的滾滾煙塵,也讀到一個普通女人的艱難求生。

就是這樣,每篇故事都不吝篇幅、不惜成本,挖掘更深刻、更尖銳的信息和資訊。

讓每個閱讀《讀庫》的人,不需要太用力,就能收獲認知的突圍、格局的提升。

這也是為什么《讀庫》的讀者,幾乎滲透生活的每一個角落:邊疆警察、中年電焊工、高中生……

每個普通人都能在《讀庫》里找到閱讀帶來的充盈和滿足感。

▲南通的季敏樞老師,是一位電焊工,從2006年讀庫第一期開始訂閱,直到現在。圖為季老師在2020年讀庫讀者年會現場。

出版17年,廣受好評。每一本在豆瓣上都維持著很高的水準。

如果一定要用為閱讀《讀庫》找一個理由,很喜歡一位博主的話:

“即便是在獲取信息如此便捷的當下,我們總還是需要去感受一些,完整的、有肌理的表達。”

很喜歡作家唐諾這句話。我們讀書,去一個寬廣的世界,見識新鮮的有趣的事。

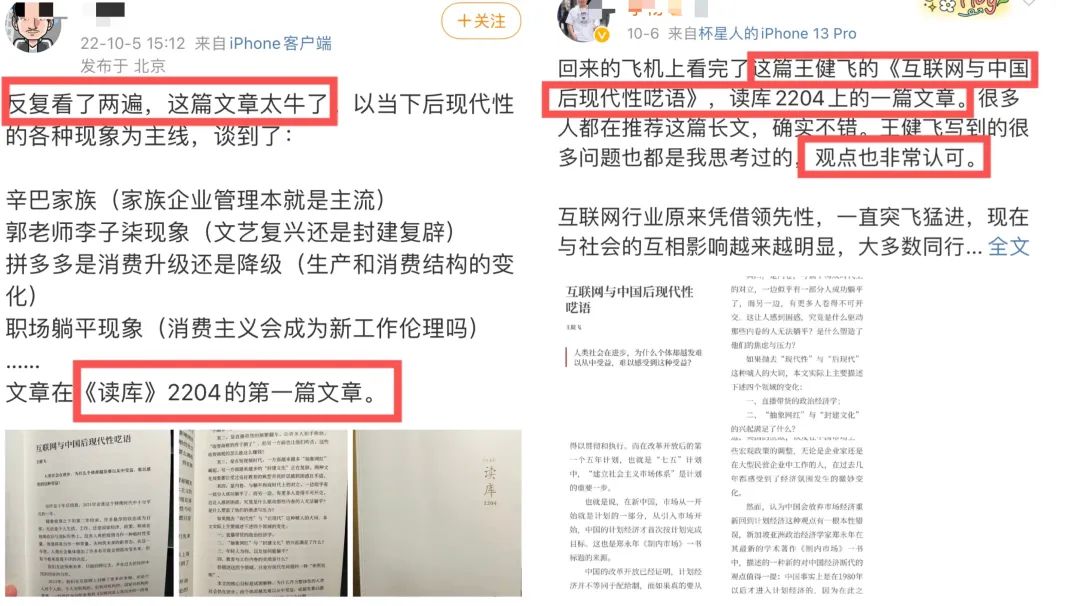

比如,《讀庫2204》開篇文章《互聯網與中國后現代性囈語》,最近引爆熱搜。

它講的是:與我們當下,每個人都息息相關的生存現狀,太真實了。

從李子柒的田園生活,討論到當代熱詞“躺平”和“內卷”……幫你厘清互聯網流量背后的本質,挖掘大多數普通人的焦慮真相。

打開《讀庫》,它一定在提醒你,永遠不要被“囚禁在自己的認知繭房”。

17年來,老六一直堅持“三有三不”原則:

有趣、有料、有種。不惜成本、不計篇幅、不留遺憾。

所有規則、條款,統統都要為好文字讓步。

《讀庫》的作者,也是臥虎藏龍:黃永玉、賀友直、馬伯庸、陳曉卿、賈行家、克韓、劉檸……

如果你也有文字潔癖,追求更美妙、松弛的閱讀體驗。不要錯過《讀庫》。

《讀庫》的秘密

都藏在細節里

如果你有親手握過《讀庫》的書,會發現它是不同的。

細微之處見精神,它的好,總是藏在不經意之間。

梁文道說:“《讀庫》在主編張立憲先生的手中風格非常強烈。首先裝幀設計的封面就很討喜,如今能夠這么素雅做封面的書,已經很少了。”

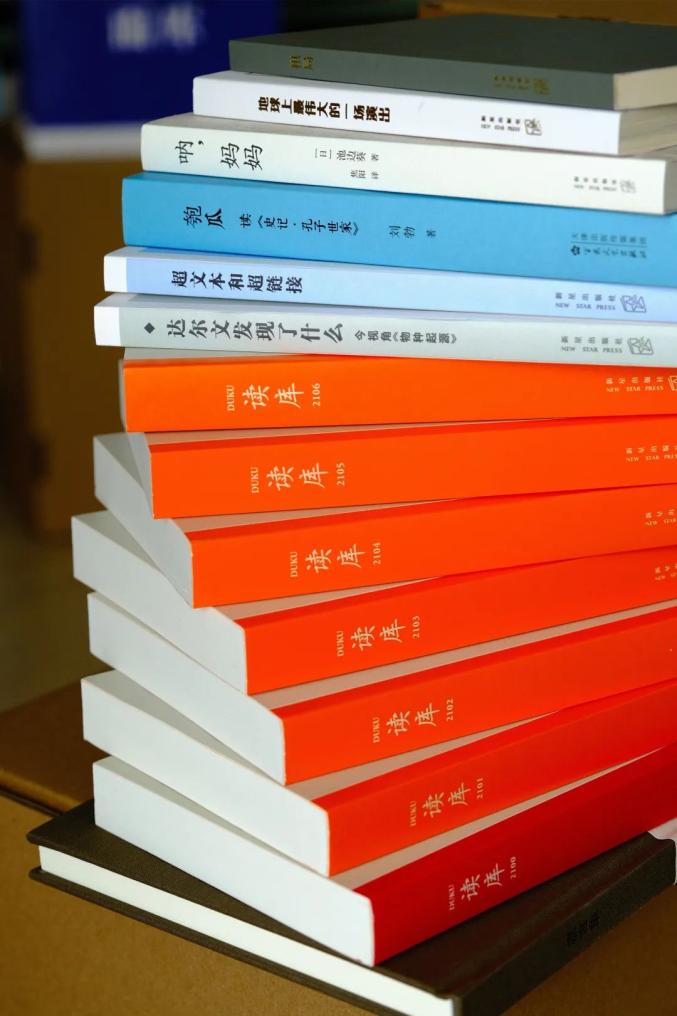

每一年的讀庫,都有它的專屬顏色,每一期讀庫都有它的專屬編碼。

老六不僅對文字有潔癖,對書的設計,每一個細節,都堪稱嚴苛。

灰皮封面帶來沉穩、靜美的閱讀欲望。

分量足夠輕,小孩子也能輕松握讀。

17年來,讀庫一直在不斷嘗試、調整。每年都會更新一些小細節。比如紙張的回彈感,調整手與紙張之間的關系。

圖片色彩也更細膩,能夠更好呈現出插圖真實質地和氣息。

每期封面上的四位數字,是《讀庫》與讀者之間的“接頭暗號”。

四位數前兩位,代表的是年份。后兩位數字是期數。可以像藏柜里的葡萄酒一樣,按年份一一存放。

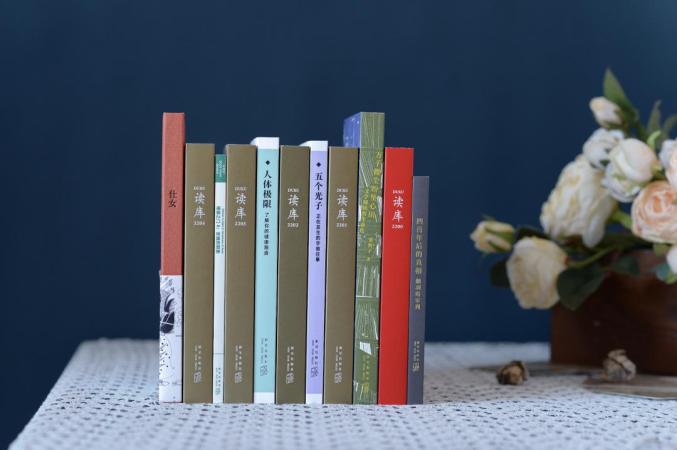

更讓人期待的是,每收到一本新鮮出爐的讀庫同時,還能收到一本獨立裝“小冊子”——讀庫小書。

▲歷年來的讀庫小書

冊子小而美,內容卻包羅萬象。談論宇宙、生命、人體、藝術、科技、經濟等各個領域的趣事。

原標題:《37歲宣布復出,半個娛樂圈力挺,他憑什么?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司