- +1

復(fù)旦通識·遇見敦煌丨絲綢之路上的敦煌音樂

【編者按】:著名學(xué)者季羨林先生曾寫道:“世界上歷史悠久、地域廣闊、自成體系、影響深遠(yuǎn)的文化體系只有四個:中國、印度、希臘、伊斯蘭,再沒有第五個。而這四個文化體系匯流的地方只有一個,就是中國的河西走廊敦煌和新疆地區(qū),再沒有第二個了。”復(fù)旦大學(xué)通識教育中心組織“遇見敦煌”系列,邀請校內(nèi)外不同學(xué)科的學(xué)者,以專業(yè)的視角、平實的語言,嘗試與讀者一起品味敦煌的魅力。以下是上海音樂學(xué)院音樂學(xué)系教授趙維平的文章,原題為《絲綢之路上的敦煌音樂》。

西漢,西域地區(qū)戰(zhàn)事紛亂,匈奴族意欲攻打大月氏促使?jié)h武帝聯(lián)合大月氏征服匈奴,派遣陜西漢中人張騫出使西域。公元前 139 年張騫率兵進(jìn)軍西域,卻被單于抓獲并扣押了十年之久,期間張騫初衷不改,羈押時期收集了大量的西域軍情與地域資料,了解敵情、積累經(jīng)驗。十年后持機(jī)逃脫,回漢受到武帝的嘉獎被封為太中大夫官,并又一次率兵殺回西域。在漢軍強(qiáng)有力的打擊下平定了西域,史稱“鑿空”。由此以中原長安為起點經(jīng)河西走廊、新疆邊陲的一條絲綢之路被開啟,就此中原的商品貿(mào)易開始源源不斷地向著域外輸出并逐漸抵達(dá)中亞、歐洲及北非遙遠(yuǎn)之地。這條由我國的絲綢為主要輸出的商品也史稱“絲綢之路”。實際上隨著絲綢商品的輸出也引來了外域諸國大量的舶來品及文化入漢,尤其是印度佛教的傳入帶來了諸多西域文化,將近一千年間歷時諸多朝代形成了浩瀚的文化流動現(xiàn)象。

歷時一千年的絲綢之路對我國的歷史、宗教、文化、社會發(fā)展具有不可估量的推動。而音樂藝術(shù)也帶來了從未有過的繁盛景象。從中國音樂歷史發(fā)展的特征來看可分為以下四個不同時期:一、固有的音樂積淀時期(遠(yuǎn)古至漢前);二、多元音樂融合時期(漢至唐);三、民族文化綻放時期(宋至明清);四、世界音樂發(fā)展時期(清朝以來)[1]。我國從漢前固有的音樂文化發(fā)展到第二個多元化的音樂時期也就是重合了絲綢之路的開拓至鼎盛的至關(guān)重要?dú)v史階段,即從漢至隋唐的一千年間中國文化全面走向一個本土文化與外來文化大融合的國際化時代。隨著中國絲綢的輸出卻源源不斷地引進(jìn)了波斯、印度、中亞諸國與中亞為主體的西域文化,這是一個全面的文化輸入時期,是中國的固有文化與外來文化的對峙、交融、漢化的一個全面碰撞時期。這種文化的沖突、交融不單純是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,同時在宗教、政治、民族、農(nóng)業(yè)、科技、文學(xué)、藝術(shù)等諸多領(lǐng)域為我國這一時期的發(fā)展帶來了巨大的豐富滋養(yǎng)。西漢張騫的鑿空是我國從一個文化固有時代走向國際化時期的分水嶺,這千年之間從音樂上來看大量的外來樂器、樂律、音樂體裁、樂舞形式以及胡樂人來到我國中原,極大地充實了我國中原文化,形成了八世紀(jì)的盛唐的高度結(jié)晶,大唐宮廷俗樂的十部樂中除中國的兩部(燕樂、清商樂)外,八部都是外來樂這一事實,鮮明地反映出唐朝是一個包容萬象、海納百川的一個十分開放時代,并由此構(gòu)筑起了豐富璀璨、厚重成熟的文化巔峰。這一高度成熟的大唐文化形成后開始向著東亞諸國輻射,它以漢字、儒教、律令制度為核心對日本、朝鮮、越南等地域的傳播,構(gòu)成了東亞漢字文化圈,形成一條由絲綢之路帶來的文化傳播路徑。那么,絲綢之路從長安出發(fā)至西亞諸國這條重要的路徑是怎么發(fā)生又涉及哪幾條路徑呢?

絲綢之路東起西漢的首都長安(今西安)或東漢的首都洛陽,經(jīng)隴西或固原西行至金城(今蘭州),然后通過河西走廊的武威、張掖、酒泉、敦煌四郡,出玉門關(guān)或陽關(guān),穿過白龍堆到羅布泊地區(qū)的樓蘭。漢代西域分南道北道,南北兩道的分岔點就在敦煌、樓蘭,其路徑主要由以下三條:

1),天山北路:西安—敦煌—哈密—烏魯木齊—伊犁—現(xiàn)原蘇聯(lián)境內(nèi)—羅馬

2),西域北路:西安—敦煌—哈密—吐魯番—焉耆—庫爾勒—庫車—阿克蘇—喀什—帕米爾高原—中亞

3),西域南路:西安—敦煌—樓蘭—鄯善(今若羌),經(jīng)且末、精絕(今民豐尼雅遺址)、于闐(今和田)、皮山、莎車至疏勒。從疏勒西行,越蔥嶺(今帕米爾)至大宛(今費(fèi)爾干納)。由此西行可至大夏(在今阿富汗)、粟特(在今烏茲別克斯坦)、安息(今伊朗),最遠(yuǎn)到達(dá)大秦(羅馬帝國東部)的犁靬(又作黎軒,在埃及的亞歷山大城)。這是自漢武帝時張騫兩次出使西域以后形成的絲綢之路的基本干道。

可見,敦煌是我國河西走廊至新疆段三條絲綢之路的必經(jīng)之路,顯然也是貫穿中西文化的要沖。從新疆至中原的諸多佛教洞窟文化來看敦煌千佛洞是規(guī)模最大,文物保存完整且歷時最長。它始建于前秦建元二年(AD366年),歷經(jīng)十六國、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等歷代的興建。實際上,莫高窟從初建至清代的一千五百年間,在三華里長的鳴沙山上壁上,發(fā)現(xiàn)有效洞窟有480多個,布滿了彩塑佛像和以佛教故事為題材的壁畫。彩色佛像共有兩千多身。壁畫的技巧高超,數(shù)量驚人,壁畫4.5萬平方米、泥質(zhì)彩塑2415尊,是世界上現(xiàn)存規(guī)模最大、內(nèi)容最豐富的佛教藝術(shù)圣地。

1900年6月22日,中國甘肅敦煌莫高窟藏經(jīng)洞被發(fā)現(xiàn)。敦煌莫高窟下寺道士王圓箓在清理積沙時,無意中發(fā)現(xiàn)了藏經(jīng)洞(后被列為第17窟),并發(fā)現(xiàn)了公元4-11世紀(jì)的佛教經(jīng)卷、文書、刺繡、絹畫、法器等文物五萬余件。這一發(fā)現(xiàn)為研究中國及中亞古代歷史、地理、宗教、經(jīng)濟(jì)、政治、民族、語言、文學(xué)、藝術(shù)、科技提供了數(shù)量極其巨大、內(nèi)容極為豐富的珍貴資料。在莫高窟近500個洞窟中含有音樂畫面的就有240多個,占據(jù)了一半的分量。可見南北朝以來歷代俗樂活動極其活躍。在藏經(jīng)洞內(nèi)發(fā)現(xiàn)了古代樂譜外,大量不同時代的樂器、樂舞以及音樂生活的描述構(gòu)成了極其豐富的歷史畫卷。下面我們就具體音樂事例來看看敦煌石窟中的樂舞現(xiàn)象。

一、樂譜

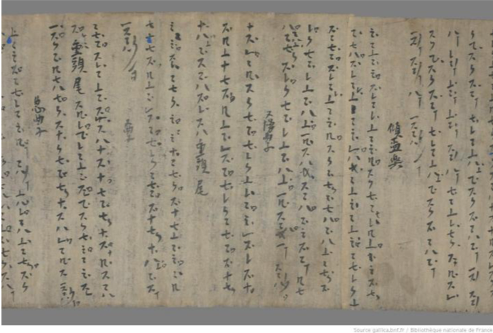

敦煌琵琶譜局部

敦煌藏經(jīng)洞內(nèi)的大部分文物被外國探險家們竊取,其中有一份樂譜,后被確認(rèn)為是在琵琶上演奏的樂譜,便稱其為《敦煌琵琶譜》。這份樂譜是被法國漢學(xué)家伯希和(Paul Pelliot)帶往法國,目前藏于巴黎國家圖書館(BnF),圖1是其局部。該譜有三組不同筆跡抄寫,共25首樂曲,樂譜為紙質(zhì)手抄本,每張紙幅尺寸約20cm×23cm,黏連在一起的長卷。這25曲琵琶譜是抄寫在一份《長興四年中興殿應(yīng)圣節(jié)講經(jīng)文》經(jīng)卷的背面。由于經(jīng)文是連續(xù)抄寫,它是利用這份樂譜背面的白紙。因此,這被認(rèn)定這份樂譜為長興四年(933)前抄寫的樂譜,也就是唐末宋前的五代寫本。

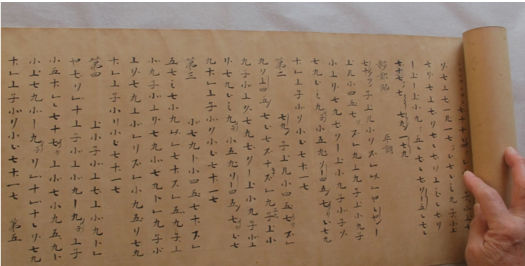

五弦琵琶譜(京都陽明文庫藏)

這份樂譜是用于唐及此前的四弦四項的琵琶(共20個譜字),而宋朝以后我國琵琶的形制發(fā)生了變化,樂譜不適應(yīng)樂器的發(fā)展也逐漸消失于中國的歷史舞臺。因此唐宋時期除了古琴譜以外在我國沒有任何器樂譜傳承至今,也就造成我們至今難以知曉當(dāng)時音樂、舞蹈的歷史聲響。實際上,公元600年起日本的遣隋使、遣唐使中有不少學(xué)習(xí)音樂的僧人,他們帶回日本大量的樂譜,其中有四弦琵琶譜、五弦琵琶譜、橫笛譜、笙譜、箏譜等。近年來隨著音樂史研究的深入,這些歷史文物被不斷發(fā)掘,它們對厘清唐宋音樂意義重大。圖2是一份五弦琵琶譜,載有22首唐代流行的樂曲,為遣唐使帶回日本的稀世珍寶,它與日本正倉院所藏世上唯一的一把八世紀(jì)中葉的五弦琵琶構(gòu)成了絕世珍寶。

二、樂器

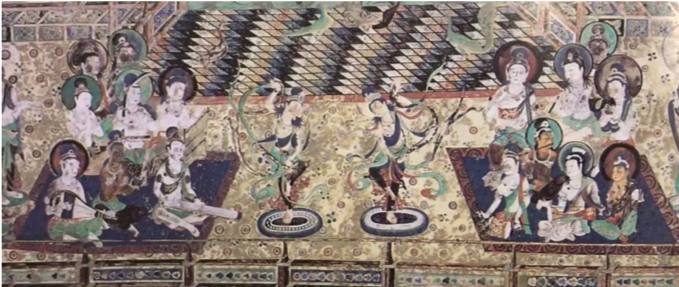

如上所述,在敦煌莫高窟中有480多個洞窟壁畫都繪有音樂、舞蹈場面,從兩晉南北朝至唐宋時期人們對音樂的向往與崇敬可見一斑。縱觀我國的音樂歷史,它有著自己固有的音樂(包括樂器)如:琴、箏、瑟、鐘、磬、鼓等,隨著絲綢之路的開啟大量的外來樂器(史稱胡樂器)的入華值得關(guān)注,它們對南北朝、隋唐音樂的貢獻(xiàn)之大是音樂史上的濃墨重彩的一頁。我們從早期入華的新疆克孜爾石窟、柏孜克里克石窟至敦煌石窟以及中原大量的石窟群中鮮明地反映出胡樂現(xiàn)象。而敦煌莫高窟由于保存較為完好給我們提供了非常重要的史料證據(jù)。其中我們不僅能見到不同樂器的表現(xiàn)形態(tài)、樂隊的組合形式、演奏方式還能看到不同時期樂器的變遷樣態(tài)。圖3.是莫高窟第112窟藥師經(jīng)變圖(中唐,局部)的一個樂隊畫面。其中的樂器有方響、答臘鼓、腰鼓、橫笛等。這一洞窟被稱為“音樂窟”,是描述音樂、舞蹈場面極其豐富、精細(xì)又生動的特窟,南北兩壁繪有四幅經(jīng)變畫。在供奉主尊佛案下方有伎樂八身分左右踞坐毯上演奏琵琶、箜篌、簫、拍板、方響、答臘鼓、腰鼓、橫笛等樂器。樂隊分左右兩側(cè),中間舞蹈,場面十分恢宏富有動感。像這樣的樂隊以及豐富多樣的器樂描述在敦煌石窟中比比皆是。而莫高窟中的飛天樂人、不鼓自鳴的樂器也是其一大特色。

莫高窟112窟藥師經(jīng)變圖中的樂舞(局部)

走進(jìn)敦煌莫高窟讓你不能回避的是洞窟壁畫中有許多飛天伎樂與不鼓自鳴的樂器,它們彩帶飛揚(yáng)、飄逸靈動,營造出動感輕盈、浮想聯(lián)翩的藝術(shù)世界及神秘莫測的夢幻仙境,營造出一個極樂世界。畫面十分生動活躍,為人帶來遠(yuǎn)望的想象。然而這些畫作一般不在洞窟的正前方,它們往往在畫面上方、龕頂或在其兩側(cè)。從十六國北涼至元代的一千余年洞窟中飛天伎樂壁畫造型幾乎無處不在,十分顯眼。飛天盡管出自于印度佛教,但從印度佛教進(jìn)入中國的新疆后,尤其是敦煌莫高窟、西千佛洞與西安榆林石窟,較之于印度早期的石窟已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化,中國段的石窟飛天為洞窟壁畫場景增添了鮮艷亮麗的色彩,其動感飄逸、靈動飛舞的畫面向往著西方的極樂世界,其場面構(gòu)造與思想內(nèi)涵、意境完全進(jìn)入一個新的境地。圖4是莫高窟322窟北壁西側(cè),是一件具有葫蘆形狀的共鳴箱,四弦直項的橫抱樂器。與阮咸相類卻又不是阮咸。這件葫蘆琵琶在隋唐時期的文獻(xiàn)以及此后傳承的實物中都不見其蹤影。完全是繪畫藝術(shù)家們豐富想象力的杰作。“不鼓自鳴”是一種佛教題材的藝術(shù),初見于隋末唐初至晚唐,大都出現(xiàn)于經(jīng)變圖中。敦煌壁畫中的“不鼓自鳴”大致與飛天伎樂相類,往往出現(xiàn)在畫面的最上端。“不鼓自鳴”象征著佛國的伎樂世界。各種樂器上面均系有隨風(fēng)飄蕩的彩帶。無論是打擊樂、彈撥樂,還是吹管樂,均無人演奏,而由樂器“自鳴其響、暢所欲奏”,構(gòu)成“天空不鼓自鳴”的自由遐想的動感畫面。圖5.莫高窟172窟,畫面的上方出現(xiàn)為玲瓏的飛天,乘著祥云的眾佛。樂器有笙、箜篌、拍板、琵琶與簫。

伎樂飛天 莫高窟322窟北壁西側(cè)(初唐)

不鼓自鳴 莫高窟172窟北壁(盛唐)

三、樂舞

樂舞在絲綢之路的中國段是一個極其重要元素。漢唐間的一千年是佛教進(jìn)入中國段滋養(yǎng)生息的繁盛時期,尤其是南北朝至唐的幾百年間,是敦煌石窟寺建設(shè)的高峰期。胡人進(jìn)入新疆,徑河西走廊直至中原的來者、物件、人種、活動目的等復(fù)雜、多元,容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于前端的印度。其中音樂、舞蹈不僅僅是宗教性的儀式升華、教義規(guī)范,其世俗性內(nèi)容的豐富表現(xiàn)反映出地方性因素及人文化情懷的滲透是莫高窟的一大亮點。從樂舞的內(nèi)容來看,有中國固有的音樂畫面還有大量異國樂舞,諸如胡騰舞、胡旋舞、柘枝舞以及樂隊場面等。佛教經(jīng)變圖中豐富壯觀、生機(jī)勃勃的樂舞場面令人目不暇接,蔚為壯觀。下面就樂舞我們稍作展望。

莫高窟445窟(盛唐)的北壁《米勒經(jīng)變》嫁娶圖

首先讓我們看看莫高窟壁畫中的中國樂舞。關(guān)于中國本土的樂舞,從漢代以來就出現(xiàn)了鼙舞、拂舞、白纻舞、公莫舞等舞蹈體裁,它們在中原地區(qū)十分活躍。莫高窟第445窟(盛唐)北壁的《米勒經(jīng)變》的嫁娶圖(圖6)是一幅十分典型的漢族樂舞。場景富有立體感,一堵圍墻、三面屏風(fēng),形成封閉式的室內(nèi)效果。舞者在樂隊的伴奏下拂袖起舞、扭腰擺手、婀娜多姿,從觀眾們認(rèn)真而激動的表情,以及屏風(fēng)外窺視者的場景來看,音樂、舞蹈魅力無窮。從出場的人物服飾、形象顯然具有濃郁的古代西北地區(qū)民族風(fēng)尚。以中國為主體的樂舞畫面從盛唐開始逐漸增多,構(gòu)成了一大特色。莫高窟第156窟北壁下方的《宋國河內(nèi)君夫人宋氏出行》是一幅講述唐大中二年(848)沙州(敦煌)人張議潮率眾起義擊敗了吐蕃人對瓜州、沙州的長期統(tǒng)治,收復(fù)了這一地區(qū)延綿數(shù)千公里的河西走廊失地。唐室為了表彰其功勛,敕封張議潮為沙州十一郡歸義軍節(jié)度使的寫實性的畫卷。這幅河內(nèi)郡夫人出行圖顯示出十分壯觀歡騰的場面。在宋夫人及女眷們出行前,首先以散樂的爬桿登高為開導(dǎo),緊隨四個款款依人的舞女飄逸舞動,扭腰甩袖引來四方的觀客。一個散狀的樂隊:前后兩個橫笛、雞婁鼓、兩個拍板、笙、尺八、腰鼓、琵琶為舞姬們配上了節(jié)律性的音樂。畫面動感熱烈富有場面感。中國元素的樂舞場面還有很多,限于篇幅不一一列舉。下面主要談?wù)勗诙鼗捅诋嬛兴霈F(xiàn)的外來樂舞:胡旋舞與胡騰舞這兩種樂舞體裁。

1,胡旋舞

莫高窟第220窟(阿彌陀經(jīng)變,南壁下方)

胡旋舞是隨著絲綢之路開通由西域傳來的民間樂舞,是隋唐時期最為盛行的舞蹈之一。此舞的傳入,史書中多有記載,主要來自西域游牧民族,其節(jié)奏鮮明奔騰歡快,多旋轉(zhuǎn)蹬踏,故名胡旋。胡旋舞的舞者多為女性,演出時身著飾有飄帶的輕盈薄衫,并佩戴珠寶飾物,起舞時裙帶飛揚(yáng),身如飄雪。伴奏樂器多以打擊樂、弦樂為主,與快速的舞蹈節(jié)奏相匹配。風(fēng)格熱烈,屬于健舞類。胡旋舞的另一個特征是對稱性。在敦煌初唐第220窟的南壁下方有幅阿彌陀經(jīng)變圖,描繪了左右對稱的樂隊與舞蹈,舞者為女性。左側(cè)兩舞伎分別立于圓毯上起舞,兩人身著裙衫,佩戴飾物,舞伎快速急轉(zhuǎn)時長巾卷繞,裙擺飄揚(yáng),手舞長巾,振臂踢踏,舞姿剛健,為典型的胡旋舞。在同窟北壁的藥師經(jīng)變中也有幅樂舞圖,為兩組雙人舞橫排于壁畫的中心,她們兩兩對稱。左右兩側(cè)的舞伎分別立于圓毯上起舞,華麗而優(yōu)美,也是一幅十分動感的胡旋舞畫卷。

2,胡騰舞

莫高窟第320窟,胡騰舞(盛唐)

與胡旋舞齊名的胡騰舞也從西域傳入中原,是一種外來樂舞。關(guān)于胡騰舞,我國有很多歷史記載,很多文學(xué)作品中也有描述。唐代詩人劉言史在其《王中丞宅夜觀舞胡騰》中說道:“石國胡兒人見少,蹲舞尊前急如鳥。”。石國為古代中亞地區(qū)昭武九姓之一的西域古國。胡騰舞是一種“蹲”與站立相結(jié)合的舞蹈。“蹲”為兩腿彎曲如坐姿,但臀部不著地。而“尊”即樽,是古代酒器,指筵席,在宴席中上演的舞蹈。顯然胡騰舞是一種蹲、站連貫性的運(yùn)動的舞蹈形態(tài)。而這種蹲站的舞蹈“急如鳥”般的快速上下騰跳。舞者的服飾是頭戴尖頂蕃帽,身著雙袖窄小、輕紗長帶的胡衫,足蹬軟靴。剛勁有力富有男性的力量與動感。圖8是莫高窟第320窟盛唐時期一幅胡騰舞畫面。在左右兩側(cè)樂隊的伴奏下男性舞者上下騰跳,舞姿剛健有力,長巾的飄逸極富律動和生氣。

敦煌是一座文化藝術(shù)寶庫,從近五百的洞窟及藏經(jīng)洞中所發(fā)掘的文物讓我們深深領(lǐng)略了四世紀(jì)以來千年的歷史文化變遷。從以上所述敦煌所出現(xiàn)的古代樂譜、樂器以及樂舞也讓我們走進(jìn)了歷史畫卷,感受與聽聞音樂所賦予的歷史厚重以及音樂藝術(shù)的魅力!

[1] 趙維平《中國古代音樂史》上海音樂出版社,2015年8月,第1-2頁。

本專欄內(nèi)容由復(fù)旦大學(xué)通識教育中心組稿。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司