- +1

胡同里的“破爛兒”、三輪車與粉筆字

文 | 渡水崖

朋友陽子最近經(jīng)常要在胡同串子里穿梭。一來二去,她發(fā)現(xiàn)墻上有一行歪歪扭扭的粉筆字,“不許拿卡片!!”,“拿”字和“卡”字都寫錯了。顯然作者還是個孩子。她/他試圖保護的東西就在墻根下,是個養(yǎng)花草用的泡沫盒,土里插了很多張芭比娃娃的卡片。這讓胡同異常可愛起來。

但如果胡同有觀念光譜,我和朋友們各持己見。于我而言,它有點“端著”,主要體現(xiàn)在以灰色調“擬古”的建筑風格上。于在胡同里打零工的陽子,她喜歡這里的熟人社區(qū)和角落里的細節(jié)。于租住在胡同里的小潁,她會每隔一段時日更新生活體驗,“可真好”、“破胡同”、“蠻好的”。

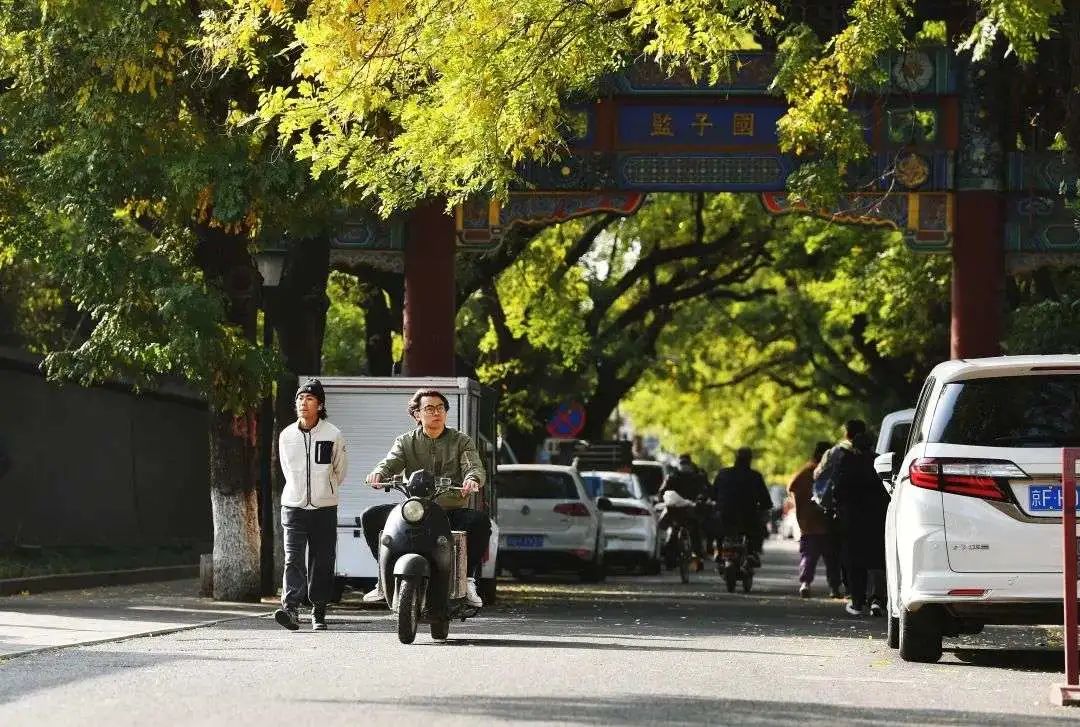

胡同延長了人們對自我生活的想象空間。很多人來這里找“原味”,找“松弛”,最常見的一種,是找“附近”。的確如此嗎?能找到嗎?如果我們所在的是國子監(jiān)胡同,一處正統(tǒng)的文化遺產(chǎn),一種市井平民的生活方式,一個文化藝術消費場所,它還是如此嗎?何以繼續(xù)如此?

物的集合:

老式自行車、花床單與板凳

胡同,不是北京特有的空間,而是北京對道路的一種稱謂。容易與之混淆的是街巷里弄的概念。北方說“巷”是小“街”,“里”泛指城市小區(qū),“弄”是小巷的意思,常用于上海和江浙地區(qū)。胡同其實就是歷史悠久的小巷。去年的官方數(shù)據(jù)顯示,北京共有1004條胡同,分布在城市和郊區(qū)。

狹義的胡同從北京中軸線向外鋪開,南線集中在前門大柵欄地區(qū),北線集中在什剎海一帶。國子監(jiān)胡同是北線濃墨重彩的一筆。它位于安定門,西接安定門內大街,東臨雍和宮大街,全長628米,普通人以正常步速從頭走到尾,一般不超過二十分鐘。但胡同內部生態(tài)交織錯落,還有很多“隱藏玩法”。如果你買一張國子監(jiān)和孔廟的門票,在殿堂內駐足,抑或在院落里七拐八彎,找藏在其中的小店,再從箭廠胡同切入與國子監(jiān)平行的五道營胡同,一趟下來,夠花幾個小時。

如果用行者的眼光,胡同的存在本身即是對城市現(xiàn)代性的破除,因為這里沒多少共享單車。我統(tǒng)計了國子監(jiān)胡同里到底有多少輛非機動車,用途為何,主人是誰?由于不斷有人騎走和開來,這個結論不算準確,大致的數(shù)字是:55輛老式自行車,加上至少30輛停在院內的,共85輛;120輛電瓶車,其中5輛帶著外賣箱、30多輛整齊排布在水規(guī)院門口的空地上;30輛(電動)三輪車,其中有不少千禧年代流行的品牌,如雙龍、大安、飛鴿,還有6、7個封閉帶棚的,過去它們被稱為“三蹦子”,有的還帶后座,有的是純板車,放著一把竹掃帚或幾臺破舊的電器。

胡同里的自行車指向一家顯眼的自行車修理鋪,店主老大爺在門口敲敲打打。除了以上,還有零星幾輛吸塵車、垃圾分類車、消防車,以及快遞車、超市便民服務車。通過它們可以大致描摹出這里生活著一群社會基層工作者,外賣員、家電回收師傅、垃圾清運人員、環(huán)衛(wèi)工人。

我對國子監(jiān)胡同里居民職業(yè)的想象,不同于大眾對寸土寸金之地生活的人的刻板印象。朋友小潁更同意前面這個說法,原因是有位胡同大爺對她說過,“咱們這個胡同,有一個算一個,全是窮人。”小潁在中心城區(qū)上班,去年搬進宣武門外大街附近的胡同住,與我分享過很多生活在那的樂趣與不便。最近讓她苦惱是暖氣,胡同沒有暖氣,她正在考慮是否要換到居民樓里短租一陣,過個寒冬。

年輕人尚且如此,行動不便、需要代步工具的老年人呢?我開始注意起他們的保暖措施。一種是身上臃腫厚實的棉衣,另一類則是晾曬在門外的被單。由于這里很多住宅都緊閉大門,不好分辨里邊是什么樣的人,我會用門外人工拉的晾衣繩來協(xié)助判斷。它們更多給我的是小時候姥姥家的感覺,上邊掛著各種棉質的布料、樸素的老花,給灰色調的胡同增添了很多活力。

這又不得不提到胡同的色彩美學。2008年北京奧運會專用色彩系統(tǒng)為中國紅、琉璃黃、國槐綠、青花藍、長城灰、玉脂白。2020年,它們被簡化為紅、灰兩種,成為北京的城市色彩主旋律,“丹韻銀律”也披在了胡同身上。那些花花綠綠的被單,在兩者的襯托下飽和度更高,但看起來是反復搓洗后淡了一些的結果,但又不同于代言藝術的莫蘭迪配色,有一種老故事的質感。

胡同里還有一些顯眼的物品:沙發(fā)、茶幾和板凳。起初我以為它們是居民擺在門外,為了乘涼或曬太陽、消閑用,但于前者,天氣不對,很多積滿了落葉和灰,于后者,情調不對,它們個個面容枯槁。直到我真正參與到人與人的交流,才聽到它們也在發(fā)出微弱的呼吸聲。

社交廣場:

“撿破爛”、群接力和抬價

離國子監(jiān)胡同最近的核酸檢測點在雍和文化藝術中心的幾個閑置房間里,人群從屋里排到院內,延伸到國子監(jiān)胡同。我們慢慢往前挪時,一個路過的男人朝著我后面的人遠遠地喊,“這是做核酸的人不?”身后的聲音說,“不是,買彩票的。”對方接了這個梗,“我以為排隊買大米呢!”

這種北京式的“逗貧”,讓我想起作家史鐵生,他的故居就在旁邊的雍和宮大街上;也讓我想到《我愛我家》里嘰嘰喳喳的一家人,他們的“住處”與此地只隔著雍和宮和東濱河。此刻我坐在胡同里隨處可見的石墩子上曬太陽,順便上網(wǎng)瀏覽與這里有關的“知名人士”,偶然看到了一張年輕人騎著電瓶車在國子監(jiān)牌樓下的照片。

他叫羅二狗,是安定門附近胡同的租戶,也是“stooping北京”的發(fā)起人。“stooping”的概念來自國外,指的是分享街頭垃圾給有需要的人,在北京的某種語境下,也被調侃為“撿破爛兒”。最近幾個月,這種二手文化在北京風靡起來。羅二狗這樣的“stooper”的存在,也解釋了國子監(jiān)胡同里那些舊沙發(fā)、茶幾和板凳的用途,它們中的一部分會在特定的時間被“有緣人”帶回家。

但我來錯時間了,真正的“交易”發(fā)生在晚上。羅二狗說,“時間還是挺重要的”,胡同大爺和環(huán)衛(wèi)工人是自己最大的“競爭對手”。在夜色里看中某樣舊家具后,他會先確認物品的歸屬狀態(tài),沒人要了就搬走,幫它尋找新主人。但這不是羅二狗的創(chuàng)業(yè)項目。今年八月底,他被教培行業(yè)裁員后,一直處于待業(yè)狀態(tài),想找點事做,在胡同撿著撿著就運營起九個500人的stooping大群。

除了年輕人,中年人也有自己的群。我在國子監(jiān)胡同與箭廠胡同的丁字路口見到了吳阿姨。她和丈夫正在擺地攤,幾個人圍著挑揀。作為流動攤位,這里的蔬菜種類過于稀少,只有西紅柿、蘿卜和煙薯,但量又太大了。她告訴我這是自家基地種植的菜,附近住戶有冬天囤菜的習慣。她家就在箭廠胡同里,如果購量少、急要,可以隨時過去自取,購量大、不急,可以進群預約,回頭給送過去。我加入了這個胡同團購群,叔叔阿姨們已經(jīng)在此形成了默契,自發(fā)接龍預定。群里顯示,每人會定3-10斤不等,幾乎每天都有20多個人預定。

下一個丁字路口,是公共廁所。北京的公共廁所分級,胡同里有很多三級廁所,只有隔板,沒有門。國子監(jiān)胡同作為景區(qū),有二級廁所,與周圍小胡同里的相比,更干凈、設施多、隱私性好。公廁的門口也放著椅子和沙發(fā),有的還蓋著坐墊,有人常坐的痕跡。

人類學者、費孝通的學生周星曾提出一個觀點,很多文化存在重視“進口”、輕視“出口”的問題。對于胡同文化而言,如果賞景是雅,如廁是俗,那么雨水、生活污水和排泄物都走一條管道的在地特殊性,也體現(xiàn)了胡同的包容程度。尤其是當?shù)乩先耍麄兏枰紤]花多長時間能夠進入廁所,廁所里是否有扶手、坐便。這也是每個想住進胡同的人,需要提前斟酌的問題。

在廁所門口,我終于聽見了幾位大爺大媽在聊天,“200萬”、“300萬”。當時沒有聽懂,后來才反應過來,他們在說各自期待的搬遷費。讓我明白過來的人是隨后遇到的“網(wǎng)紅”攤位的大叔。他一邊和一起看攤的老奶奶嘮家常里短,“跟不必要的人,不要去理論”,一邊向路過的、車上拉著家具的三輪車車主搭話,“也搬啦?”“那怎么辦呀。”

商品的寓所:

老北京小吃、藝術品與“咖啡”

國子監(jiān)胡同里的“網(wǎng)紅”多是點心,標注著“老北京小吃”。剛才提到的攤主,推著一輛三輪車在國子監(jiān)門口賣冰糖葫蘆、汽水、酸奶。他車上的食物和附近幾家店里的經(jīng)常一起出現(xiàn)在以“國子監(jiān)”為搜索關鍵詞的社交平臺上。我嘗了幾種,奶酪有點稀,驢打滾有點干,不算貴。這里的店主見慣了游客,也懂得辨認游客,奶酪店的師傅不太回話,賣驢打滾的阿姨讓我坐門口,糖葫蘆大叔會不時吆喝幾句,剩下的時間都在聊天、看手機和發(fā)呆。

走到胡同西端,最“刺耳”的聲音出現(xiàn)了。聲源是“馬秀花食品店”。它門口掛著一個喇叭,正在循環(huán)播放:“正宗老北京瓷瓶酸奶,五元一杯,有熱乎的。可樂,雪碧,芬達,三元一瓶。純悅大桶水,六元一桶。有香煙,有口罩。熱酸梅湯,熱姜絲可樂,熱各種飲料,老北京汽水。”

店主就是馬秀花本人,她和丈夫已經(jīng)在此經(jīng)營了這家小賣鋪22年。用自己的名字作牌匾,她說是因為附近有太多類似的店,她本來想用女兒的名字,但女兒有很多重名。“馬秀花食品店”的窗臺上擺滿了瓶瓶罐罐。馬阿姨說,酸奶、啤酒可以退瓶,能省五毛到一塊。我還發(fā)現(xiàn)這里的某品牌礦泉水,比胡同東端另一家店里賣得便宜了一塊錢,馬阿姨見怪不怪,“那邊景區(qū)么”。

離開景區(qū),商品的寓所多是藝術空間。小賣鋪對面是“好白”,與它的大聲量不同,“好白”吸引的是人的視線。它的墻面被粉刷成全白,販售的衣服、瓷器、香薰、生活用品等等都是白色的,店員也穿白色的衣服。“好白”的老板孟奇過去就住在胡同,在這里認識了太太Yvonne,兩個人都喜歡白色的東西,收集品越來越多,索性開了這家店,大部分商品由太太親自設計。目前,一家人還在臺灣,最近和店里的工作人員對話需要靠遠程連線。店員們告訴我,最近國子監(jiān)胡同在開展騰退項目,好白原來租賃的倉庫屬于國家資產(chǎn),新倉庫就換到了稍遠一點的方家胡同。

和好白同時期駐扎在這條胡同里的,還有日本建筑設計師青山周平創(chuàng)辦的“失物招領”,融合中式和日式的室內風格,販售家具和居家器物。我順著導航的方向,走進它所在的小院,卻忽略了那個隱蔽的門,繞到最里邊的一家書屋門前。再拐出來,與院內側門走出來、抽著煙的大爺撞上了。他說失物招領不久前已經(jīng)搬走,然后跨上一輛門口的自行車離開。類似的還有“梵幾客廳”,我在門口的裝修施工遮擋布前轉了一圈,一位看起來住在旁邊的大爺主動說,這家店從沒開過。

藝術如何與市井貫通?藝術家和消費者何以嵌入原住民社區(qū)?答案可能是流動。街道上的商業(yè)店鋪是機動的、變遷性的和游擊式的。如今,“失物招領”和“梵幾客廳”都在北京別處開了其他分店,同時國子監(jiān)胡同憑借新的旅游人流和商業(yè)潛力,吸納了會舉辦各種有趣活動的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園和以“觀夏”為代表的新國潮品牌入駐。

朋友陽子在我看來也是個有藝術氣質的人,圍繞日常的生活進行文字、照片和影像創(chuàng)作。她喜歡胡同,試過在胡同里找房子,但普遍讓她覺得環(huán)境不理想。如今她在國子監(jiān)胡同里的一家店打零工,不定時地來。這里也給了不錯的日薪酬勞。陽子說附近有兒時家鄉(xiāng)那種濃縮的社區(qū)感,比如店里的正職員工會討論胡同里發(fā)生的大大小小的事兒,措辭是“今天馬秀花不在,她男人在”,讓她覺得有趣。具體的細節(jié)也會帶來驚喜,比如她看到胡同里一個養(yǎng)花用的泡沫盒,被小孩插了很多自己收集的芭比娃娃卡片,還在墻上用粉筆寫了“不許拿卡片”,“那個場景非常魔幻”。

陽子供圖

這里的魔幻,不僅體現(xiàn)在居民生活區(qū)域與文藝空間內部的風格差異,還有居民生活的樸素與幾座四合院價格的對比。在二手房交易平臺上,國子監(jiān)胡同里一家400多平的四合院,年租金約200萬元,另一家400多平的私宅,售價為7500萬元。此時回想起大爺大媽口中理想的搬遷費,或許不無可能實現(xiàn)。

但如果這里住著一些富裕人家,或者說對生活品質有要求的人,對他們來說也有不便。比如,國子監(jiān)胡同里沒有任何一家飯店和咖啡館。導航軟件告訴我,喝咖啡要去五道營胡同,走三五百米,飯,取決于吃什么,如果是驢肉火燒、重慶小面這樣的,花十分鐘左右走到胡同兩側的街上即可,但如果是知名飯店,要走更遠些。不過,胡同的特色,也正是這種走街串巷的感覺。

參考文獻:

汪民安《身體、空間與后現(xiàn)代性》

周星《道在屎溺:當代中國的廁所革命》

原標題:《胡同里的“破爛兒”、三輪車與粉筆字 | 555 Project》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司