- +1

見證鄉賢文化,九旬書法家、詩人蕭耘春辭世

知名書法家、詩人蕭耘春先生,于2022年12月1日凌晨2時在蒼南縣家中逝世,享年93歲。蕭耘春先生或可謂中國鄉賢文化的“活化石”,長年居守鄉梓,安貧樂道,守望地方文脈,寂寞讀書,以詩文與章草自娛。

《澎湃新聞·藝術評論》去年初曾專訪蕭耘春先生。論及書法,他第一句話卻是年少時聽其老師張鵬翼先生對他所說的一句話:“‘你要把詩和古文學習好,至于書法,可慢慢來。’這句話得益至今。”

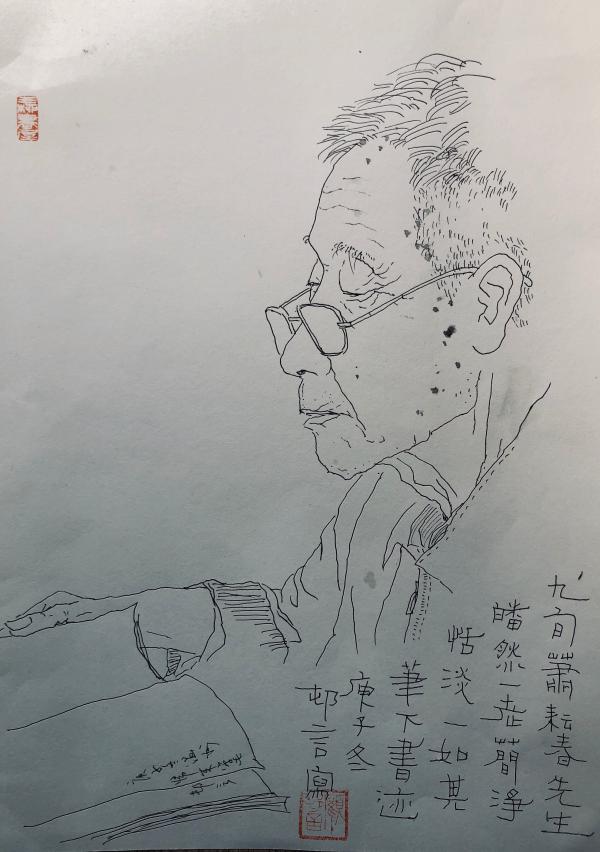

蕭耘春先生速寫 顧村言 圖

蕭耘春,1931年生,浙江蒼南人。中國書法家協會會員、中國民間文藝家協會會員、中華詩詞學會會員。少年時師從張鵬翼,學習書法和舊體詩,書法專章草。已出版的著作有民俗隨筆集《男人簪花》《蘇東坡的帽子》,散文集《俯拾集》《捕風樓文存》(待出),書法作品集《蕭耘春書法作品集》《蕭耘春楹聯選》《蕭耘春書法作品》《蕭耘春談章草》(黃壽耀編),主編《蒼南縣志》(1997年版),選輯《蒼南詩征》,點校《蒼南女詩人詩集》等。

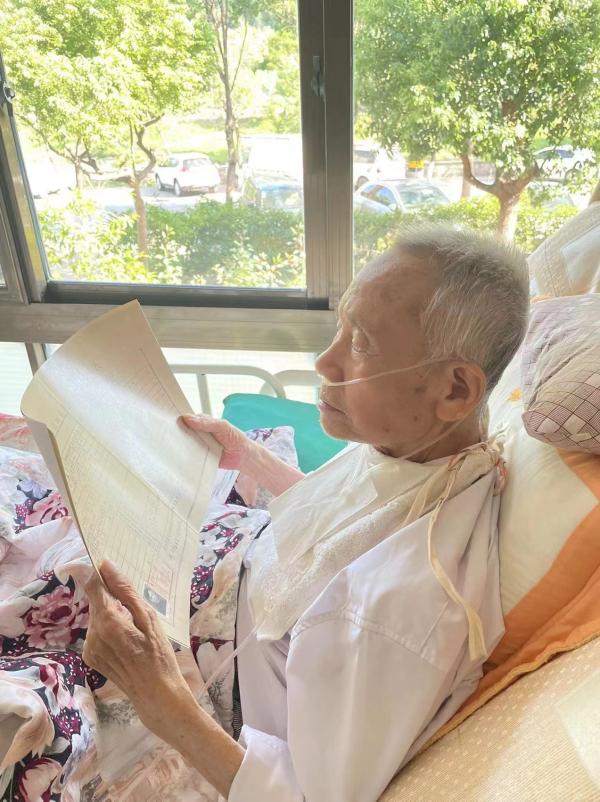

蕭耘春先生

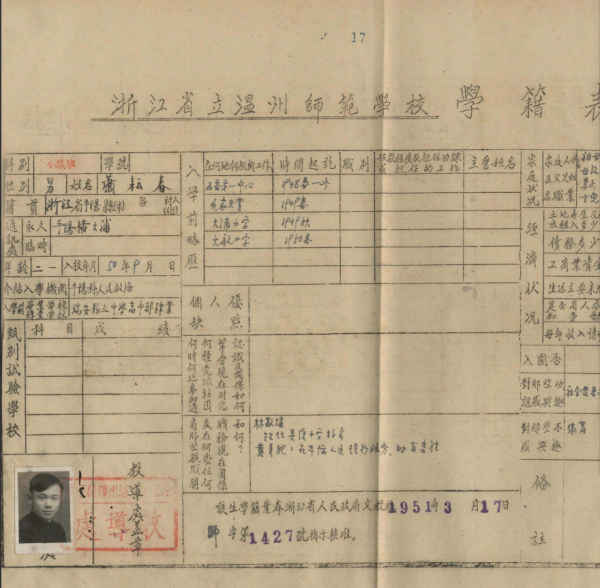

蕭耘春先生于溫州師范學校就讀時的學籍卡

蕭耘春先生

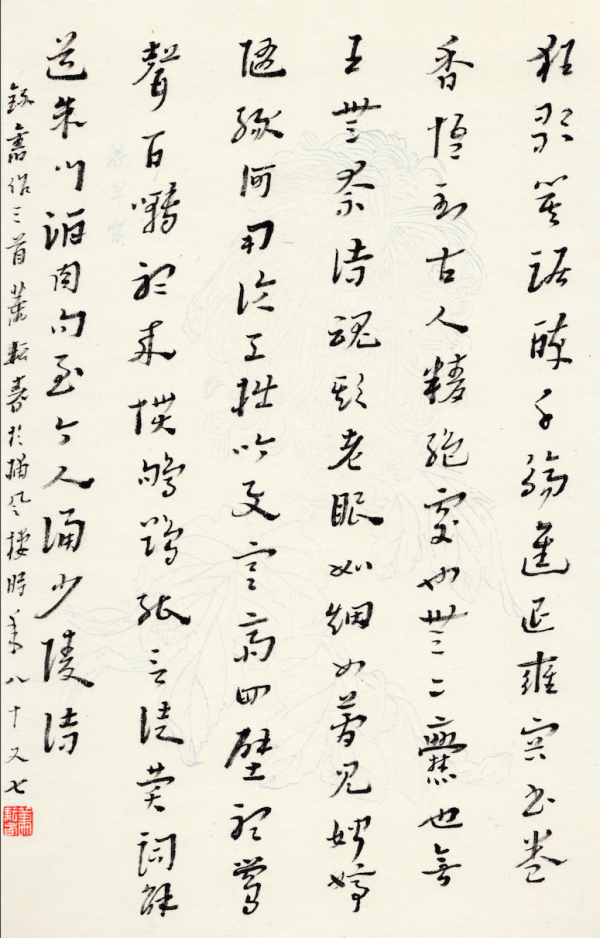

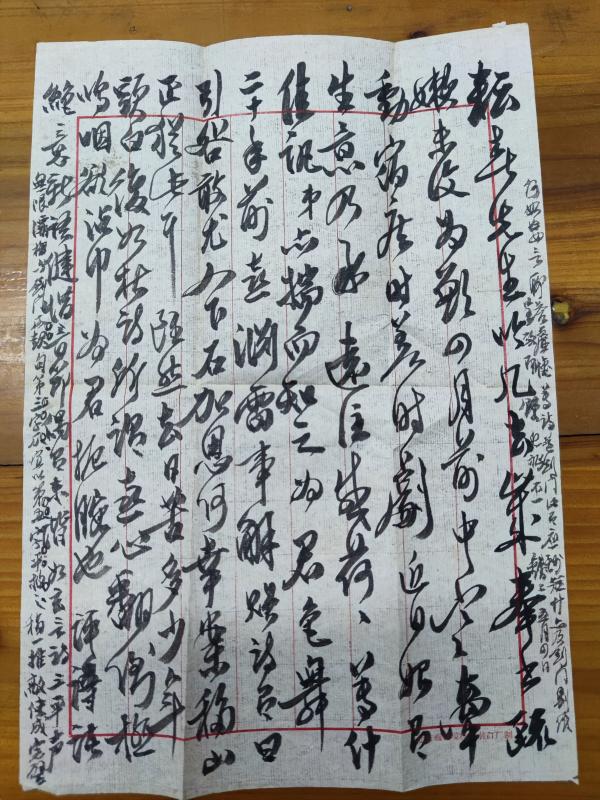

蕭耘春先生 自作詩尺牘2016

從十三歲跟隨溫州鄉賢名宿張鵬翼先生學習古文、書法,到如今的九旬一翁,蕭耘春先生最愛的其實是書,愛書,迷書,讀書,寫書,手不釋卷,樂在其中。他論及書法,第一句話卻是年少時聽張鵬翼先生對他所說的一句話:“你要把詩和古文學習好,至于書法,可慢慢來。”這句話讓我想起多年前與章汝奭先生對話時他說的那句話,“過去就沒有‘書法家’三個字,我對書法的癡迷是因為對中國文化的癡迷,一個人,首先必然是道德、人格,文章,然后‘行有余力再治文’,如此,其身后的墨跡才可以為世所寶。”前一句話說得低調,自信,后一句話說得擲地有聲,卻也是同樣的自信。

從蕭耘春多年前出版的宋代文史研究隨筆集《蘇東坡的帽子》、《男人簪花》可以見出他的書外功夫與學養之深,這些書與當下好為高頭大章的學者之書有著本質不同——這些書都是蕭耘春先生的興趣與性情所寄,也緣起于對東坡先生及宋代隨筆的喜愛,在《男人簪花》一書的《后記》中,他記有:“1960年我看到錢鐘書先生的《宋詩選注》,連注釋也一讀再讀三讀四讀。突然憶起顧炎武一個很著名的比喻:采銅于山。從此我讀書抄抄寫寫也成為習慣。三年前,我覺得需要找點樂趣,便把幾十年來的札記、卡片、索引、紙條翻出來試寫一些筆記……便是這個集子里三篇文章。”

也正如同為浙江老一輩的書法家金鑒才先生所言:“夫書者,文章之余事,而文以載道,故古來書家,皆本乎經術,渙為文章,發之以書,自然隨心適意。若蕭先生者,蟄居鄉里,身無奔競之勞,心無利名之累,坐擁圖書,日親筆硯,澄懷清心,靜觀自得,真奇特士也。故行吟揮灑,未有不契乎道而中乎矩者矣。或曰章草甚難,其于蕭先生,又奚難哉。”

因蟄居小城,蕭耘春先生與文化界或曰書法界名家交往并不多,多深居簡出,極其低調,然而這反而沉淀了其書法中真正的寧靜之氣,寓胸中塊壘于簡凈間。

2011年12月,浙江美術館舉辦“書風·書峰”浙江書法名家展覽,邀請12位書法家參展,他們都是譽滿當代中國書壇的德高望重、藝術風格明顯、有相當學術成就和代表性的浙江老一輩書法名家,體現和反映浙江當代書法的群體優勢和卓越地位,展出后在中國書壇產生極大的影響。蕭耘春先生是其中參展者之一。

蕭耘春先生

錢鐘書先生致蕭耘春先生手札

展覽結束后,蕭耘春先生將所有參展作品15件捐贈浙江美術館收藏,這批作品是蕭耘春先生的精品力作,代表著他書法探索的風格面貌,是浙江美術館當代書法名家的重要藏品之一,彌足珍貴。

蕭耘春先生

———————————

延伸閱讀

對話|蕭耘春:一直記著“先把詩和古文學習好,書法可慢慢來”

顧村言

澎湃新聞:蕭老師你好,想請您先談談年少時學書的一些經歷?包括與張鵬翼先生的交往。

蕭耘春:13歲時,我到平陽中學讀初中,張鵬翼來教我們的語文,一天布置作文是《讀李密陳情表》后,我試著寫了一篇文言的,他看了,說:你這個鄉下孩子還不錯。還有一次我在本子上臨摹學校禮堂圓柱對聯時,張鵬翼先生看到了,他問我:“我的字怎么會在你這里?”我說:“我是從圓柱上臨的。”打這以后,他就叫我到他家,教我書法。不過,到了張先生家,他卻鄭重其事地對我說:“你要先把詩和古文學習好,至于書法可以慢慢來。”隨后,給了我一本《藝舟雙楫》說:“慢慢讀,不懂再讀,總有一天會讀懂的。”從此,我就以張先生說的去做,先讀書,多讀書,在時間安排上,讀書的比例多于練書法,幾十年來如此。

澎湃新聞:你曾說希望追求書法中的書卷氣,張鵬翼強調書法的清濁之分,你現在如何理解?

蕭耘春:張先生是我的恩師。他評書法,首先強調清濁之分,說濁書不可醫治。學會清濁之辨,只有一個辦法,將歷代名家書法細細讀,細細咀嚼,久而久之,自然懂得此中的道理。他的這些教誨至今受用。張先生主要精力寫今草,從《書譜》上溯二王。他不喜歡學生學他的字,我隨他學了幾年“二王”,便轉學章草了。凡是章草,不論大家小家都臨,或有偶爾寫幾個字的,如蔡襄、梁啟超,也臨一臨。或很少墨跡流傳,但確寫得好的如方方壺,我也不時臨寫。我的楷行也轉學鐘繇。我較長時間學習的是皇象、鐘繇、索靖、黃道周、沈曾植。

袁枚曾把某種詩文,比作三館楷書,非不工整 ,求其佳處至死無一筆。既然能寫得工整,一定有些功力,為什么引不起藝術趣味呢?寫這種字的人,一定是讀書不多,書法源流也搞不清楚,甚至雅俗也無法分辨,卷軸之味與他是無緣的。臨帖時,腦子里、手腕下,暫時由古人作了主,無意中偷得古人一點意境,所以還勉強可觀。一離開古人,仍然是自己的腦子與手腕,便顯得凡庸,就是俗書與匠書。這里面其實也有個讀書的問題。 當然,書法確實需要學問的滋養,可是如果書讀得非常多,是否就一定能把字寫好了呢?那也未必。

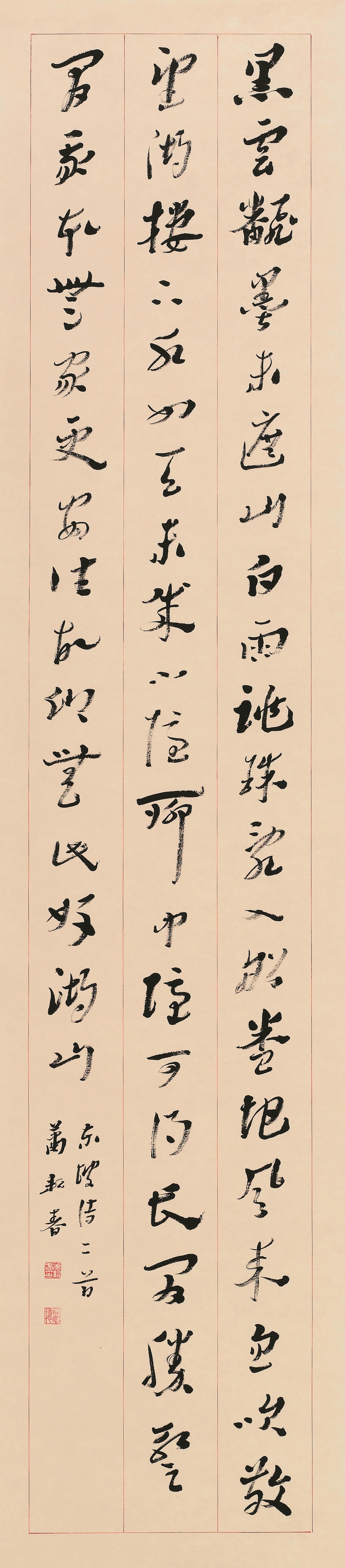

蕭耘春書法

澎湃新聞:可能還有一個是否會讀書的話題,讀書養氣。古人所說的“讀書種子”,那是講天份,其實也要注重讀書方法,你的讀書方法有哪些?

蕭耘春:讀書要做札記。我年輕時讀了錢鐘書先生的著作后,讀書變得老實了一些,抄抄寫寫成為習慣,為此讀了一些宋代歷史文獻,記了一些筆記。

陳平原說,做學問其實不一定非第一流人才不可。大才子不見得做得好,太笨當然也不行。就假定是第二流,或中等之材,如果方法對頭,日積月累,就能做出學問。而且是比較大的學問。大才子不屑于一步一步走,覺得太艱苦,老想走捷徑。詩人和學者不同在于,沒才氣肯定寫不了好詩,但沒才氣不一定做不了學問。日前,讀報,以為當下書壇“無才便是德”,道理也在此。黃宗羲嘗詰錢謙益:“用六經之語,而不能窮經”。

學問同書法怎么結合起來,這很玄妙,我說不出來什么名堂,我想多看點書是非常必要的。說不清“玄妙”,我就談個很實用的例子。搞書法的人,假使人家要你題個跋,如果不讀書,題跋也寫不了,寫了也要鬧笑話。

澎湃新聞:你專攻章草,現在如何看自己的書風?您之前曾經提到對元代方方壺書法的學習,這非常冷門,因為他以畫家名,存世書法并不多。

蕭耘春:方方壺的字見于題畫,我有一段時間臨寫較多。我寫字只是比較喜歡清逸的。有人希望我的字要寫得雄豪,那不行,我寫不了。我也希望自己的字有點變化。現在年齡太大了,只能老老實實地寫。

寫章草確實是寂寞的,對于章草,有一些觀點十多年前給學生黃壽耀就教章草學習的回函中說過,現在也沒什么變化。總的來說還是要多讀書,多辨識,多臨習。

(附:對皇象《急就章》,幾乎所有學習章草者都要臨寫,要寫得寬博、圓潤,更要注意樸厚。世傳松江本最佳,明拓集珍樓摹刻本也行,玉煙堂本可參閱。出土簡牘中有許多章草字,因簡牘出現于不同時地,又與古隸相雜,須得分開。這種章草如能寫得返樸歸真,一種特殊的美來,極不容易(如要寫得生動一些,可參考唐人寫經《恪法師第一抄》)。沈曾植先生先學帖,后學碑,最后碑帖結合。他的章草,從多種隸書中領會,參漢簡,不能確指得力于那一二種。純章草作品很少,只能從他最后幾年的草、行、楷中領會。宋克章草有自運的,有個性,但不能寫得太夸張。俞和《臨定武本蘭亭序跋詩》和《郭雍蘭亭序跋》的布局,臨一臨,寫條幅時有幫助。明末如黃道周、傅山等,都寫過章草,但個性太強,只可看看。惟王鐸《桃花帖》中有些字可臨。)

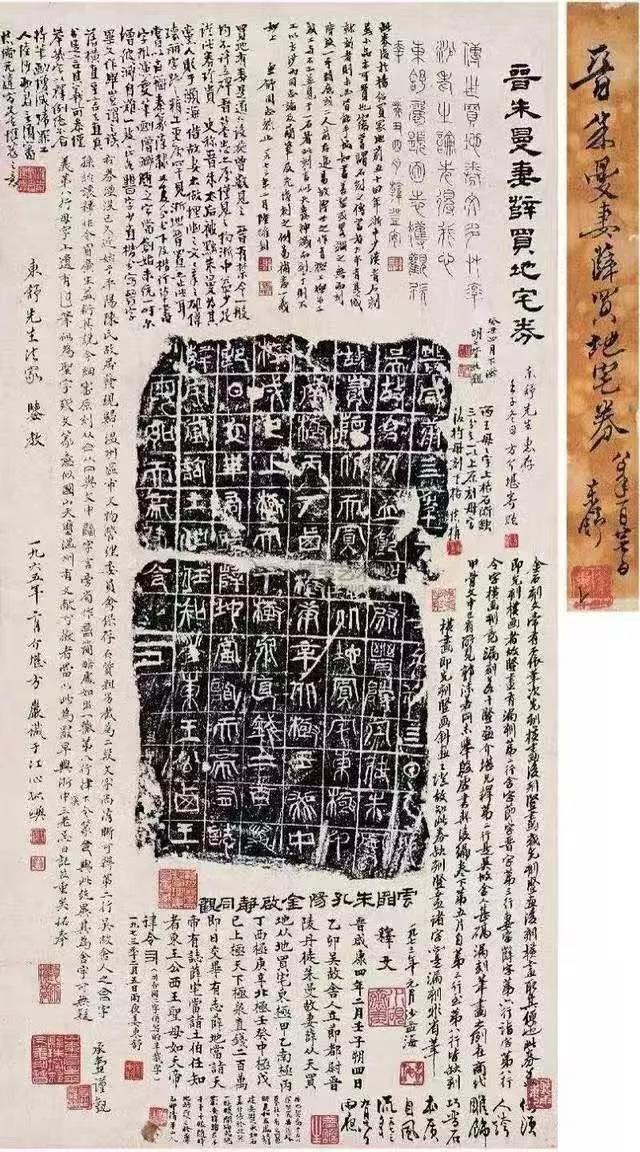

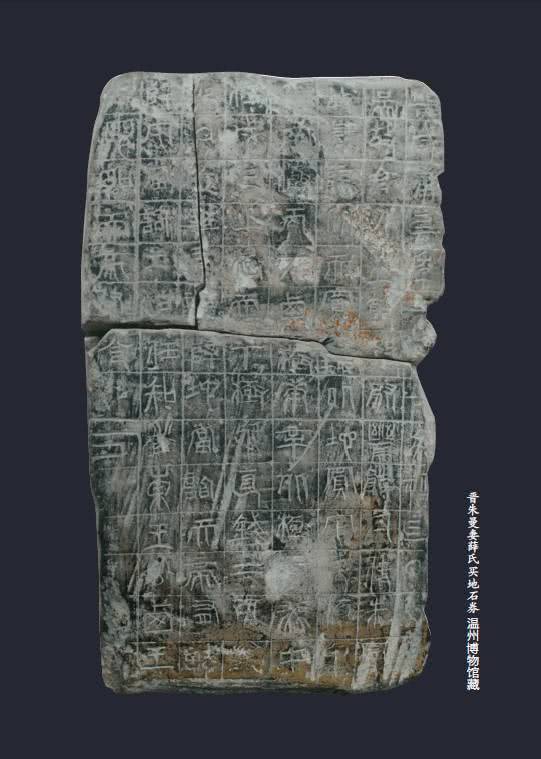

澎湃新聞:你年輕時陪方介堪先生尋找《晉朱曼妻薛買地宅券》,可否介紹一下?

蕭耘春:《晉朱曼妻薛買地宅券》刻于東晉咸康四年(338),現在是國家一級藏品。1953年,時任溫州市文管會副主任的方介堪先生專程赴平陽尋覓買地券原石,我第一次陪他去,遍覓不得,第二次才找到。后來收藏于溫州地區(市)文物管理委員會,現藏于溫州博物館。我1985年與楊奔合作寫過介紹文章:

1953年,溫州地區文管會副主任方介堪先生為尋覓這塊《晉朱曼妻薛買地宅券》原石來到平陽,本文筆者之一蕭耘春因職務關系,伴同前往宜山。行前作了周密分析:認為陳氏(當地士人陳錫琛,字筱垞)素有學識,深知此碑價值。只要看他幾份拓本分贈對象(吳承志為考據家,孫詒讓為樸學泰斗,冒廣生海內知名人士,劉紹寬亦為當地學者),可知陳氏對此碑的重視;而況陳為本縣士紳,在江南(今宜山、錢庫、金鄉)尤有勢力,如要購置此碑,發掘者豈敢不依;而且出土后得入新壙更不可能;按當地迷信說法,此為故鬼所有,豈能與新鬼共享?可見這些話是遁詞。《地莂》當仍存于陳家,但距出土時已53年,陳家是否轉賣或損壞呢?估計也不至于,因陳家有恒產,又系“世代書香”,其子也篤好書法,寫北碑很有工力,從多方面推測,存在的結論是肯定的。但陳氏后裔都流寓外地,故宅房間又多,遍覓此碑不得,只剩地皮未起,因為無從著手。方介堪先生于是仍回溫州,請留溫的陳氏家屬回憶,提供線索。第二次來宜山,方從舊書齋地板下取出,移送溫州地區文管會。從此,幽閉數十年的《晉朱曼妻薛買地宅券》重又回到人間。

《晉朱曼妻薛買地宅券》拓本

晉朱曼妻薛買地宅石券

澎湃新聞:之前讀到您收集的民間文學?聽說您寫詩與書法之外,以前還寫過小說以及《蘇東坡傳》?

蕭耘春:我喜歡古典文學,年輕時在文化館工作,經常要到鄉村去,聽到不少農民口述的民間文學和民俗故事,就記錄下來。1956年,編了一本薄薄的民間故事出版。后來也讀了不少民俗學著作。我喜歡宋代的文人,也關注宋代民俗,記了不少筆記,《男人簪花》里的三篇文章,就是從筆記中整理出來的,也可以視為宋代民俗的文章。

幾年前,為了找點樂趣,便把幾十年來的札記、卡片、索引翻出來,歸歸類,排排隊,試著寫一些筆記,成了這本《男人簪花》。開始時,還有個“蘇東坡詩文中有關風俗釋證”的副標題,后來想想,又修改成這樣

很多年前研讀《壇經》之余,寫過一篇中篇小說《傳衣》,寫的是禪宗六祖慧能創南宗的故事。對于蘇東坡,早年寫過《蘇東坡傳》一稿。后來托蘇淵雷呈朱東潤先生閱,得知朱東潤也曾寫《蘇東坡傳》卻中途放棄,其原因是在做了一年的資料準備后,朱先生認為自己“這一生固然無法享受優游自在的生活,也沒有行云流水的消閑”,因而“無法理解”蘇東坡,遂決定擱筆。我自覺也無優游自在和行云流水的生活,對此深有感觸,后來又讀得林語堂著《蘇東坡傳》,就一把火將書稿燒了。

蕭耘春先生(中)與其弟子及訪者合影

澎湃新聞:現在很多人惟恐不能創新,你對書法中的創新如何看?

蕭耘春:今人很強調創新。其實從書法史看來,傳統也不斷創新,唐人書法有異于六朝,宋人不像唐人,元人也不像宋人。明末幾家與前代不同,清人興起碑學,更與帖學拉開距離。變是正常的,不變才怪。我有幾首論詩絕句,也談到變的問題:“苕霅風光日日新,云林佳作半成塵。若從畫里尋苕霅,又見桃源古逸民。”“劍門細雨事非新,風雪灞橋跡已陳。活捉生擒憑赤手,騎驢未必盡詩人。”我曾經問過張先生如何創新,先生說:“水到渠成。”我對今人的創新,很佩服他們的識見與勇氣,但我因缺乏創新能力,也只有望書興嘆了。

【上海文藝評論專項基金特約刊登】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司