- +1

沒有任何內容是“捏造”的,連天文學家們的想法都不是

很多朋友入坑譯文紀實的第一本書是理查德·普雷斯頓的《血疫》,普雷斯頓對埃博拉病毒細致形象的描繪,讓人“又想看又害怕”。2020年我們出版了他關于埃博拉病毒的另一本新書《血殤》。但是,你可能不知道,普雷斯頓的寫作之路是從描寫天文學開始的。

1984年,理查德·普雷斯頓開始了第一本書的創作,一本關于天文學的非虛構作品——《初光》。

它直接來自于普雷斯頓童年時代在鎮上圖書館里的閱讀。后來,《初光》的部分內容選載于《紐約客》,它獲得了美國物理學學會的科學寫作獎。目前該書仍在重印,被認為是有關科學的一部另類經典。

《初光》

(美)理查德·普雷斯頓 著,姚向輝 譯

《初光》圍繞海爾望遠鏡和帕洛瑪天文臺講述了天文學家們的故事。這群優秀的天文研究工作者生動真實、有趣可愛的形象躍然紙上,正如北京師范大學天文系副教授余恒在推薦序中所說“每一個人物都真實立體,讓我不時想起我所認識的同行”。

天文學是否如我們想象的那樣神秘高深?天文學家的生活總是單調枯燥、一成不變嗎?在此,為大家分享寫作《初光》背后的故事——

《初光》背后的故事

(美)理查德·普雷斯頓 文,姚向輝 譯

本文版權歸上海譯文出版社獨家所有,未經授權不得轉載、摘編

《初光》是一部非虛構作品,這個真實故事講述了天文學家如何尋找來自宇宙邊緣的光。它告訴我們,在現實中科學研究是如何完成的,而科學比大多數人想象的要更加奇異和人性化。原書已經絕版,很難找到;讀者現在看到的是經過修訂和補充的新版。出于一些原因,《初光》被譽為某種程度的另類科普經典。我的意圖并不是讓人們把這本書當作科普作品來讀,但書就像孩子,有它自己選擇朋友的方式。

故事的核心是200英寸口徑的海爾望遠鏡,也就是俗稱的“大眼睛”。這臺望遠鏡是個奇跡。它坐落于加利福尼亞南部帕洛瑪山頂上的一個圓頂中,此處離圣地亞哥不遠。

坐落于加利福尼亞南部帕洛瑪山頂的海爾望遠鏡

望遠鏡修建于1930年代,無疑是大蕭條時期的杰作。這是一臺巨型望遠鏡,是地球上最沉重的在運行望遠鏡。海爾望遠鏡有七層樓高,滑動起來卻異常輕松,在飛馬牌望遠鏡潤滑油的幫助下,你用手就能推動它。

它的主鏡是一面反射鏡,直徑200英寸,也就是約5米。海爾望遠鏡的反射鏡花費了十四年熔鑄和打磨。在制作的最后階段,光學大師們直接用大拇指拋光玻璃。他們制作的反射鏡無比光滑,即便把它放大到整個美國的大小,鏡面上最高的凸起也不會超過10厘米。

建造這臺望遠鏡的設想來自天文學家喬治·埃勒里·海爾,他患有會讓他產生幻覺的一種精神疾病。情況不好的時候,會有個精靈似的小人坐在海爾的肩膀上,咬著他的耳朵說話,向他提出形形色色的建議。矮精靈怎么都不肯閉嘴。過了一段時間,海爾覺得矮精靈都快把他逼瘋了。

喬治·埃勒里·海爾

在我的想象中,矮精靈對著海爾的耳朵說的話大概是這樣的:“海爾,你必須建造一臺望遠鏡去終結所有的望遠鏡。”

不管這個想法是不是以這種方式進入他的腦海,海爾的望遠鏡都是人類精神最偉大的成就之一。只需要看它一眼,你對我們這個物種的好感就會增加一點點。人類還是能做好一兩件事情的嘛。

《初光》的主角是詹姆斯·E.岡恩,很多專業人員認為他是我們這個時代最優秀的天文學家。無論他有什么身份,吉姆(詹姆斯)·岡恩首先是個天才,就這么簡單。

詹姆斯· E. 岡恩(中立者)

他也是所謂的發明家。換句話說,他會自己制作科學儀器。但和其他的發明家不一樣,他的發明是用廢舊零件搭建的——岡恩是個吝嗇鬼,但他是個非常聰明的吝嗇鬼。一些零件是他和同事們在垃圾堆里找到的。

在洛杉磯(這座城市曾經是岡恩的行動基地,現在他就職于新澤西的普林斯頓大學)周邊的拾荒之旅中,岡恩和他的手下找到了國防軍事承包商的垃圾堆。這些垃圾堆堪比富礦脈。假如你知道自己在找什么,你也許會在幾塊發霉的披薩餅之間發現價值5萬美元的傳感器正泡在立頓杯裝湯里。把器材上的湯汁清理干凈,傳感器也許還能正常工作,就算不能,你至少也能拆開回收零件。

岡恩也從郵購目錄里和剩余物資商店處搞零件。他從路口藥店、沃爾沃斯百貨和里昂比恩戶外店找零件。他哄騙宇航局給他他買不起的航天物資。然后把這些東西用線纜和螺栓裝備起來,就變成了極其靈敏的科研設備,他把設備連接在海爾望遠鏡上,用它們觀察宇宙的邊緣,發現人類從未見過的事物。岡恩發現了人類肉眼無法看見的光。

初光(First Light)是個科技術語,指的是打開新望遠鏡的遮光罩,讓星光第一次落在反射鏡和傳感器上。這時候你才會知道設備能不能正常運行。岡恩制作的東西通常不會一次成功——不,仔細想來,從來沒有一次就成功過。

在寫作《初光》的過程中,我爬遍了海爾望遠鏡的每一個角落,我找到了許多房間、樓梯、甬道和漏油的廢棄機器。我叼著筆記本在望遠鏡內部爬來爬去,筆記本上不但能看見我的牙印,還有飛馬牌望遠鏡潤滑油留下的油漬。

有時月亮落下后,我不得不借著星光寫字,甚至在一片漆黑中憑借觸覺寫字。我不喜歡用磁帶錄音機,更喜歡在老式的記者筆記本上用草書記筆記(我寫得非常快)。磁帶錄音機似乎總會在最不該壞的時候出問題,而且也無法捕捉場景中視覺和感官的重要細節。

最后我買了個高科技的暗室手電筒,為我做筆記提供照明——光線必須非常黯淡,否則就會打擾天文學家的工作。這是你用錢能買到的最暗的手電筒,我必須把它放在離紙張約2.5厘米的地方才能看見我在寫什么,但天文學家還是抱怨說它“弄瞎”了他們,我只好關掉。一天夜里,我在徹底的黑暗和嚴寒中僅憑觸覺寫字,不小心把筆記本拿倒了。結果我朝著反方向翻頁,不知不覺間在原先的筆記上寫字。于是,我的那個筆記本里有兩套筆記,一套疊在另一套上面,方向相反,上下顛倒。到現在我也認不出那本筆記上都寫了什么。

理查德·普雷斯頓,美國非虛構作家,著有《血疫》《血殤》《初光》《冷柜里的惡魔》等

后來,天文學家們似乎忘記了我的存在,我變得就像置身于黑猩猩之間的簡·古道爾。我能夠觀察他們但又不造成干擾,他們吃奧利奧餅干,看電視屏幕上的星系,渾然不覺還有個記者縮在角落里涂涂寫寫。

我驚訝地看到科學研究竟然如此混亂、有趣和激情洋溢。在教科書里,科學事實被描述得仿佛是某種實在,就像你在路上撿到的硬幣。但最前沿的科學研究,由敏銳的頭腦深入大自然所進行的探求,并不是不證自明的事實。它的主題是神秘和未知,它需要承擔巨大的風險,會讓你浪費生命、遭遇困難和面對失敗。它就像嘗試破解一個可畏的保險箱,上帝親自設計了上面復雜而玄妙的鎖件。上帝有很多保險箱,其中有一些比其他的更難破解。疑問有可能太難回答,保險箱有可能太難破解,你有可能把一輩子都花在轉動旋鈕上,一直到死的時候箱門還牢牢鎖著。因此,科學的秘訣就是執著。有時候你會聽見微弱的咔嗒一聲,你終于拉開箱門,走了進去。

在寫作的最后階段中,我對《初光》進行了嚴格的事實核查。我妻子曾經是《紐約客》的事實核查人員,她教我如何用彩色鉛筆核對稿件。于是我在底稿上畫滿了五顏六色的底線和標記,勾出已經核查過和有待核查的段落。我重新采訪書中提到的每一個人,花了3000多塊電話費。我不斷修改文字,在電話拷問書中角色的過程中差不多重寫了一遍書稿。《初光》里沒有任何內容是“捏造”的,連天文學家們的想法都不是。假如我描述了天文學家腦海里轉過什么念頭,那都是因為我問過他當時在想什么。事后我還和當事人核查過,確保我描述的他的想法的內容與結構符合他的記憶,是他能夠認可的。

類星體的發現者、荷蘭天文學家馬爾滕·施密特

天文學家們并不總是贊同我的寫作風格。馬爾滕·施密特,一位極其杰出的天文學家,曾擔任美國天文學學會的主席,大體而言他挺喜歡這本書,但反對我聲稱他的愛好是看美式摔跤的深夜電視節目。(科學家不認為他們的生活有趣到值得如此詳細描述的地步,但我不敢茍同。)有一天,馬爾滕·施密特、吉姆·岡恩和另一位天文學家唐納德(唐)·施耐德開車去帕洛瑪山,他們聊起了《初光》的缺點。(我是事后聽說的。)施密特脫口而出:

真不知道理查德·普雷斯頓從哪兒聽說了那些瘋話,說什么我喜歡看電視上的摔跤節目!我不記得我跟他說過!他引用的原話肯定是他捏造的!最可怕的是他把我寫得像是對胡克·霍根無所不知!

他的兩位同事忍住大笑,說他們記得他親口對我說他對胡克·霍根有多么了解。他們說我引用的原話忠實于事實。

寫初稿的時候,我打算擴充一下唐納德·施耐德的童年經歷,于是打電話給唐在內布拉斯加的母親,了解他的童年情況。她和我聊了很久,向我提供了豐富的優質素材,你能想象每個人的母親都會這么做。最后她對我說:“不知道能不能請你幫個小忙。說起來有點難為情,但我希望你能在書里提一句,唐真的應該結婚了。也許會有個好姑娘在書里讀到他,意識到他是個多么優秀的男人。”

我心想,好啊,有什么不行的呢?媽媽在這種事上永遠是正確的。于是我在書里加了一段,說唐·施耐德還是單身,很想結婚。

唐·施耐德讀到《初光》的時候,發現我把他渴望結婚的想法公之于眾,簡直氣瘋了。寫作這本書的過程中,我和他成了朋友,但這沒有減輕他的惱怒。他對我說:“落在一個作家手里,簡直太恐怖了。”

紀錄片《宇宙時空之旅》劇照

然后,出乎意料的事情發生了。唐收到一封來自荷蘭的仰慕者來信,那位女士在《初光》里讀到了他。她沒見過唐,但她的兄弟是一位認識唐的天文學家,她從他那里了解到唐的情況。唐寫信給這位年輕女士。她回信。兩人書信來往了一年多,普通信件逐漸升溫成情書——這是一段靠信件維系的羅曼史,就像維多利亞時代那樣。一天,唐跳上飛機去了荷蘭,然后向她求婚。現在兩人的婚姻很幸福,他們生活在賓夕法尼亞州,有兩個孩子。

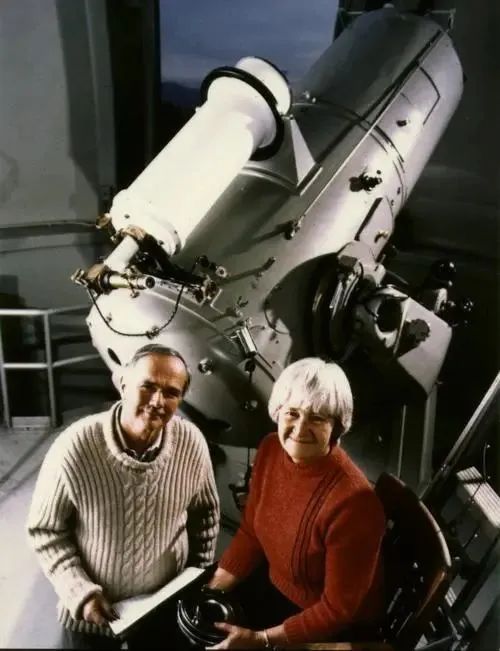

《初光》里有兩位科學家最終成名,但不是因為這本書。他們是尤金(吉恩)·休梅克和卡羅琳·休梅克夫婦,在帕洛瑪天文臺用一臺小口徑望遠鏡尋找有可能撞擊地球的彗星和小行星。

這些天體幾乎不可見。它們黑如煤塊,大如珠穆朗瑪峰,不知道會從什么地方冒出來,從四面八方飛向地球。假如有這么一個天體撞上地球,整顆行星上的生命都會被燒成灰燼,使地球陷入浩劫,相比之下熱核戰爭不過是一場周末野炊。

幸運的是這種事不常發生,但確實有可能會發生:休梅克夫婦的人生之所以會徹底改變,是因為卡羅琳與同事大衛·H.利維和菲利普·本霍雅發現一連串不尋常的彗星穿過太空,它們看上去就像“一串珍珠”。

這些彗星先環繞木星運行,然后于1994年的夏天一顆接一顆地撞擊木星,引發了一連串劇烈的爆炸。這一組天體被統稱為休梅克利維彗星,它們撞擊木星的時候,明亮的閃光在整個地球上都能觀測到。CNN新聞直播了撞擊在木星表面留下一串棕色的傷痕。這一系列撞擊是人類有歷史記錄以來太陽系內最壯觀的天文現象。休梅克夫婦變得世界聞名,開始了一場全球巡回演講,到現在還沒結束。正如吉恩后來對我說的:“我們的生活變得混亂不堪。不過我猜這種事只會發生一次。”

尤金·休梅克和卡羅琳·休梅克

發明家詹姆斯·E.岡恩呢?他還在普林斯頓大學,啟動了現代天文學史上最野心勃勃的項目之一,所謂的斯隆數字巡天計劃。這個項目耗資4000萬美元(岡恩的小發明終于沒那么便宜了),目標是利用岡恩在《初光》所述故事中開創的所有技術,繪制一張彩色的三維電子宇宙地圖。

大體而言,岡恩和他的團隊正在建造一臺巨大的彩色掃描儀來掃描天穹。這臺掃描儀將安裝在新墨西哥州一座山峰上的望遠鏡中。假如事情順利,我們得到的結果將好比一張世界地圖,而以前的一切相比之下不過是僧侶手繪的草圖。這張地圖將包含一百萬個類星體和一億個星系,展現出整個宇宙的三維結構,很可能還會揭示沒人想到過的新型天體。

via:nationalmedals.org

非虛構寫作有個特點,書里的人物會在一本書結束后繼續發展。這有可能讓作者感到不安。我一向嫉妒小說家,因為他們能夠保持對人物角色的控制。假如有必要,他們可以通過殺死角色或送角色去西藏來擺脫角色。非虛構作品的作者就無法享受這種快樂了。

你不可能控制你的人物,因此你也不能左右情節。這會讓你產生一種作品失控的不快。不過話雖如此,非虛構敘事的秘訣之一就在于這種不可預測,因為不可預測賦予了作品令人信服的現實感,讓你體驗到生活帶來的無序驚奇。

我總是感到難以結束一部非虛構作品的寫作,我更愿意讓故事繼續下去,因為似乎永遠有更多的東西可寫,每次來到一本書的結尾,你總會覺得故事永遠不會結束。書必須收尾,但故事會像河流似的向前而去,遇到其他生命的其他故事,它們會接觸,會一起奔涌,共同匯入歷史的源頭。

理查德·普雷斯頓,1996

探尋來自宇宙邊緣的光,

破解宇宙的起源和演化之謎。

《血疫》作者普雷斯頓首部非虛構作品,

榮獲美國物理學學會科學寫作獎。

《初光》

[美] 理查德·普雷斯頓 著,姚向輝 譯

ISBN:9787532790418

定價:58.00元

上海譯文出版社

2022年11月

內容簡介

初光是個科技術語,指的是打開新望遠鏡的遮光罩,讓星光第一次落在反射鏡和傳感器上。

《初光》也是一部非虛構作品,講述了天文學家如何尋找來自宇宙邊緣的光。在大爆炸之后兩億年,宇宙中第一代恒星誕生,那里便是我們可觀測宇宙的邊緣。那些最初的光能幫助我們破解宇宙的起源和演化之謎。

故事的核心是5米口徑的海爾望遠鏡,也就是俗稱的“大眼睛”。一個世紀前,“大眼睛”的設計和建造開啟了帕洛瑪天文臺的傳奇,也深刻影響了20世紀后半葉的天文學發展。

《初光》的主角是詹姆斯?岡恩,很多專業人員認為他是我們這個時代最優秀的天文學家。自1990年代起,岡恩啟動斯隆數字巡天計劃,用一架2.5米口徑的望遠鏡掃描北半球的星空,目的是繪制一張彩色的三維電子宇宙地圖。

在他的領導下,這成為歷史上最成功的巡天項目,直到今天仍在繼續。該項目拍攝了數億個天體的圖像以及數百萬天體的光譜,并向全世界公開。這直接改變了天文學家的工作方式,天文學從此進入大數據時代。

作者簡介

理查德?普雷斯頓(Richard Preston),美國非虛構作家,《紐約客》撰稿人。他在普林斯頓大學獲得了英文博士學位,師從著名的非虛構作家約翰?麥克菲。普雷斯頓擅長以非虛構手法處理科學題材。1984年,他出版了首部非虛構作品《初光》,這本天文學題材的書獲得了美國物理學學會的科學寫作獎。十年后,普雷斯頓推出了另一部科學寫作經典《血疫》,這本描寫埃博拉病毒緣起的作品獲得了巨大的成功,長踞《紐約時報》非虛構類暢銷書榜首達61周。普雷斯頓因此獲得了美國疾病控制與預防中心頒發的防疫斗士獎,他也是有史以來唯一以非醫師身份獲獎的得主。

更多理查德·普雷斯頓著作

《血疫》

───

作 者:(美)理查德·普雷斯頓

譯 者:姚向輝

書 號:9787532771493

定 價:45.00

《血殤》

───

作 者:(美)理查德·普雷斯頓

譯 者:姚向輝

書 號:9787532784172

定 價:49.00

原標題:《理查德·普雷斯頓:《初光》里沒有任何內容是“捏造”的,連天文學家們的想法都不是》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司