- +1

土地與神祇丨龍勝民族與民俗:民族與慶典

西南山地是許多少數民族的居住地,壯、苗、侗、瑤可算是其中的“大族”,在五十五個少數民族中人口排名位列第1、5、10、12位。因此在黔、湘、粵、桂等地區,隨處可見某一個或若干個民族的自治縣、自治州乃至自治區。廣西壯族自治區東北部,與湖南交界之地有龍勝各族自治縣,它是全國僅有的兩個各族自治縣之一,擁有苗、瑤、侗、壯、漢五個民族。這里緣何成為眾多民族的聚居地?在這片區域內,五個民族在文化傳統與日常生活中又有怎樣的聯系?帶著這些問題,我從2018年春節開始了桂東北的田野工作。作為建筑歷史與文化遺產的研究者,我的關注點自然是這些民族的家屋和聚落,想探知它們在空間營造與使用中的異同。但正如陪我田野的“外行”閨蜜所說,這些歪歪斜斜的木樓看上去都差不多嘛。除了那些只有“內行”才能看出門道的建筑細節之外,如何才能展現不同民族的萬種風情?在這個關于龍勝的系列文章中,我希望用學術研究的“邊角料”——那些真正吸引更多人的民俗與故事,來呈現更為生動多彩的龍勝。

秋冬來臨,農事漸漸告一段落,西南山地民族的節日增多起來,仿佛是過年的前奏。在龍勝,農歷十月陸續開始吃冬、祭祖、祭盤王等民族節日。11月,也是龍勝縣慶的日子,自1951年設立龍勝各族聯合自治區(縣級,1955年改為龍勝各族聯合自治縣)以來,每十年就要舉辦一次大型慶典來紀念各族自治縣的成立。2021年11月19日是龍勝縣迎來70周年大慶,紀念慶典被遺產研究者視為最顯著的文化展演,[1]那么在這場高級別、大規模的慶典儀式中,我們能看到怎樣的文化展演呢?

龍勝官方慶典模式

我在西南民族地區跑了十幾年,但參加的官方慶典并不多。在龍勝之外,印象比較深的是2019年11月湖南江華瑤族盤王節,相比官方主導的祭祀典禮,附近瑤族居民的自覺參與更讓我動容。在龍勝,無論是鄉鎮政府還是旅游公司策劃的各種節慶活動,在突顯本地某個他特定民族的文化之外,具有更多的娛樂性。縣一級的慶典多少也延續了這一特色,并突顯各族自治縣的多民族文化優勢。

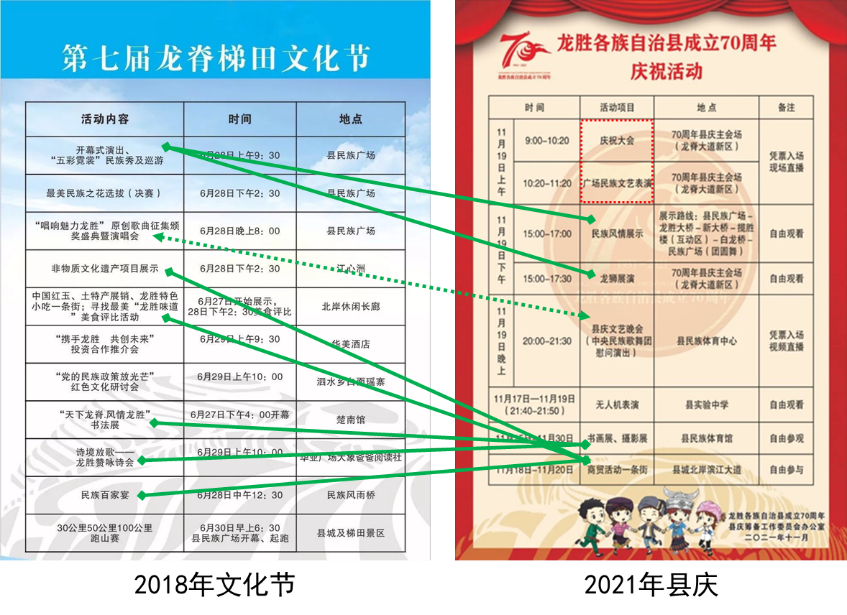

龍勝差不多每年都會舉辦文化節活動,縣慶慶典的大部分內容也脫胎于文化節。這里以我參加過的2018年端午假期舉辦的龍勝文化節為例,跟去年的縣慶活動內容做一比較(圖一),即可看出,文化節的文化展演活動被整合,構成縣慶儀典的主體部分,比如民族服飾、美食、才藝巡游或定點展示,只是本地的歌舞晚會被替換為來自國家層面的慰問演出。當然,縣慶也有一些文化節所不具備的活動,這就是需要憑票進入的慶祝大會(含文藝演出),以及緊鄰會場的展覽——“龍勝各族自治縣成立70周年成就展”。

圖一 龍勝縣級慶典內容組成對應關系

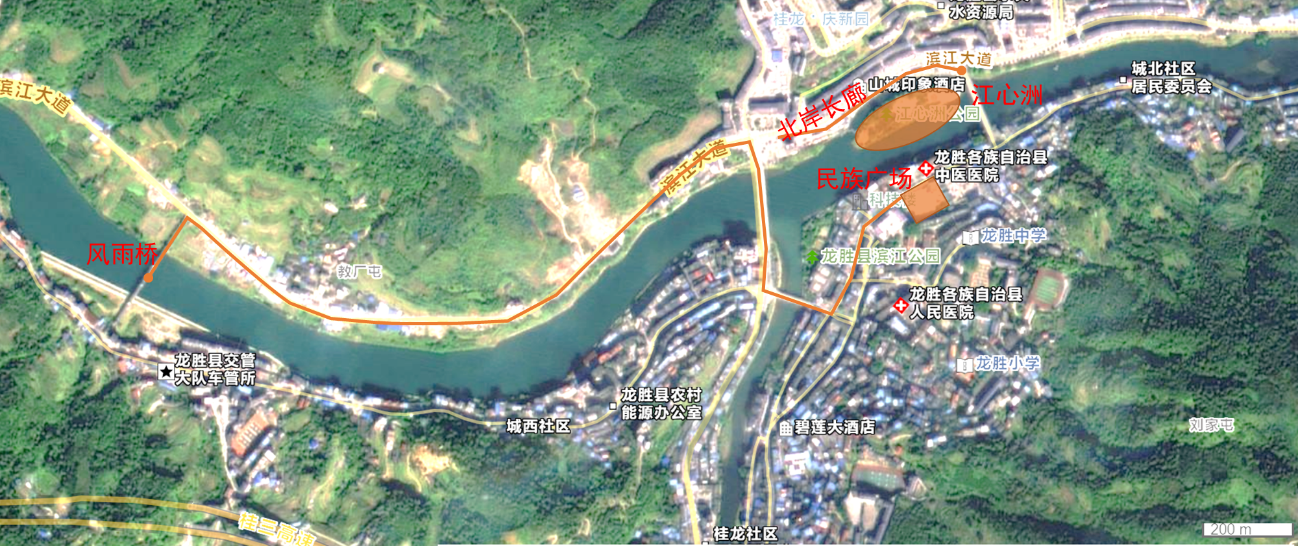

在切入縣慶所獨有的慶典儀式之前,我們先來看看由文化節轉化而來的民族文化展演內容。在2018年的文化節上,備受關注的文化展演主要由歌舞表演和巡游兩部分構成,前者在民族廣場的舞臺上,后者則由民族廣場出發,沿著桑江向西到風雨橋為止,在風雨橋上擺長桌宴。無論是將縣城中心廣場命名以“民族廣場”,還是以侗族傳統風雨橋的形式建造一座現代橋梁,我們都可以看到龍勝縣在塑造民族景觀的努力,而這些帶有民族標簽的地點也成為文化展演的理想場所。

圖二 2018年龍勝文化節活動地點(底圖:天地圖)

在民族廣場的舞臺上,來自各個鄉鎮的村民穿戴著新制的民族服飾,表演著前幾天才由村干部帶領下排練的歌舞(視頻一)。這些歌曲和舞蹈動作未必需要多么傳統或多么民族,只要可以被辨識出是某個民族的就達成目標。其中,民族服飾顯然是最容易展現的視覺對象,尤其是色彩鮮艷、裝飾華麗的女性服飾(圖三、圖四)。在舞臺上,她們不必做多么花哨的動作,只要展現各自的“民族風情”即可,比如壯女的刺繡(圖 五)、紅瑤的長發(圖 六)等。

圖三 三門鎮花瑤舞蹈(趙曉梅攝,2018年)

圖四 江底鄉盤瑤舞蹈(趙曉梅攝,2018年)

圖五 瓢里鎮壯族刺繡(趙曉梅攝,2018年)

圖六 龍脊鎮紅瑤長發展示(趙曉梅攝,2018年)

歌舞演出和巡游以鄉鎮為單位進行組織,每個鄉鎮只有一兩個表演節目,巡游的“參演者”更多,每個行政村都有自己的游行隊伍,他們穿著民族服飾或者戲服,舉著各式道具展現文化風采或生態特色(圖七至圖十二)。其中不乏已列入“非遺”名錄的項目,比如盤瑤藥浴等等。這些巡游的道具也是他們在長桌宴之后,在江心洲上的非遺展示和北岸長廊美食評比中需要用到的器物。

圖七 偉江鄉東升村苗族舞龍隊(趙曉梅攝,2018年)

圖八 龍脊鎮龍脊村壯族師公舞裝扮(趙曉梅攝,2018年)

圖九 平等鎮龍坪村侗族紡織(趙曉梅攝,2018年)

圖十 龍脊鎮大柳村盤瑤藥浴(趙曉梅攝,2018年)

圖十一 馬堤鄉里市村民間戲劇(趙曉梅攝,2018年)

圖十二 偉江鄉甘甲村花瑤服飾(趙曉梅攝,2018年)

各個村鎮的巡游隊伍沿著縣城大道前進,道路兩旁擠滿了圍觀的人,其中既有縣城的居民,也有從各個鄉村特地趕來的村民。無論是巡游者還是觀眾,大家看上去都很開心,的確是過節的樣子。除了觀看表演,這些鄉村居民也借機來縣城中走親訪友。這種沿街巡游也讓我回想起90年代初家鄉“服裝節”花車巡游,一輛輛被裝扮起來的花車載著時裝模特在城市主干道上游行而過。小學生們在學校組織下夾道歡迎,大家也都是喜氣洋洋的,大概趕熱鬧是人類共有的基因吧,脫離了常規生活節奏的慶典總是令人興奮且難忘的。

圖十三 巡游隊伍和兩旁的觀眾(趙曉梅攝,2018年)

縣慶儀典的國家敘事

文化節在吸引游客、招商引資之外,多少有一些縣內自娛自樂的意味。縣慶顯然與此不同,盡管也有大量鄉村居民涌入縣城看熱鬧、趕場、“過節”,不過作為十年一屆的紀念活動,它的主要“受眾”是上級官員、行業專家等受邀嘉賓,民族文化展演更要突出國家敘事,體現領導關懷下的地方發展。

在慶典場地選擇上,面向所有觀眾自由開放的展演活動仍然是以縣城老城區為主的,而舉辦慶祝大會和文藝表演的主會場則是在縣城以南3公里處的新區(圖十四、圖十五)。會場旁是近年新開通的快速路——龍脊大道,它連通了縣城和龍脊梯田景區;新區內還建設有接待縣慶嘉賓的國際大酒店——縣慶活動期間,龍勝縣城內的酒店幾乎都被縣政府預訂滿了,嘉賓和演員被分配在不同規格的酒店之中,其中最高等級的嘉賓方可入住新區這處才建好的酒店。縣慶是紀念各族自治縣的歷史性建立,也以民族傳統文化的展演為主要媒介,不過這一切均要以“新”的視角來解讀,新的建設、新的成就才是真正的主角。

圖十四 2021年龍勝70周年縣慶主會場位置適宜(底圖:天地圖)

圖十五 龍勝70周年縣慶主會場周邊環境(趙曉梅攝,2021年)

主會場的選擇也是出于實際考量,老城之中沒有足夠大的場地,不便于人流管控。把主會場設于完全獨立的新區,這一切都易于操作了。于是在當天早上,各個酒店的嘉賓被要求按時乘坐“專車”前往會場。盡管這時距離慶祝大會開始還有一個半小時,入口處迎賓的表演者和場內各鄉鎮居民代表早已就位。從停車場到會場的道路兩旁,穿著民族服飾的“各族人民”以各具特色的音樂、舞蹈來迎接參會嘉賓(圖十六、圖十七、視頻二)。在長方形的會場中,一個長邊的正中設置主席臺,兩側為嘉賓坐席,另一個長邊是舞臺背景大屏幕,兩個短邊是來賓坐席;正中的場地上,穿著民族服裝的表演者按照方陣端坐其間(圖十八至圖二十)。

圖十六 龍勝70周年縣慶主會場外的迎賓行列——侗族蘆笙(趙曉梅攝,2021年)

圖十七 龍勝70周年縣慶主會場外的迎賓行列——舞龍隊(趙曉梅攝,2021年)

圖十八 龍勝70周年縣慶主會場(趙曉梅攝影,2021年)

圖十九 龍勝70周年縣慶主會場嘉賓坐席(趙曉梅攝,2021年)

圖二十 龍勝70周年縣慶主會場表演場地和背景屏幕(趙曉梅攝,2021年)

慶祝大會以國家民委與區、市、縣領導講話為主,奠定了龍勝慶典的國家敘事基調,之后的文藝演出即以此為指導思想,展演地方歷史和民族文化。總時長約一小時的演出由六個節目構成,以情景歌舞為主體,表現龍勝的紅色革命故事和少數民族風情,這也是龍勝旅游開發的文化主題所在。這些節目在視頻媒介為背景,在數量眾多的鄉民群演陪襯下,由專業演員完成核心部分的表演,其內容的豐富性、表演的專業性和制作的精良度遠遠高出文化節的舞臺演出。

在開場舞龍表演(圖二十一)之后,第一個節目《紅軍巖上見初心》以泗水鄉白面紅瑤寨的奇特自然地貌龍舌巖為舞臺背景,講述了中央紅軍紅三軍團深入瑤寨了解少數民族疾苦、指導瑤民與國民黨暴政斗爭的革命故事,這也是龍舌巖被稱為紅軍巖的由來(圖二十二、圖二十三)。

圖二十一 龍勝70周年縣慶主會場文藝演出開場舞龍表演(趙曉梅攝,2021年)

圖二十二 龍勝70周年縣慶主會場文藝演出《紅軍巖上見初心》(趙曉梅攝,2021年)

圖二十三 《紅軍巖上見初心》故事發生地——白面龍舌巖景(趙曉梅攝,2021年)

之后四個演出分別來自侗、瑤、壯、苗族,展現這些少數民族的傳統習俗和日常生活。《薩瑪的薪火》以侗族的薩歲祭祀為原型,展現侗族服飾和祭祀儀典(圖二十四)。薩歲是侗族對祖母的稱呼,侗族的神靈以女性為主,都稱為薩歲,薩歲祭祀包含著神靈、祖先和土地祭祀等多重含義。相比黔東南侗族每個村寨都設有薩歲壇,龍勝侗族的薩歲文化并不算突出,仍在祭祀的薩歲壇很少(圖二十五),不過老年女性每旬都在鼓樓舉行打油茶、聚餐活動(圖二十六、圖二十七),顯現出原本薩歲祭祀的遺痕。相比于侗寨中的日常情景,舞臺上的薩歲祭祀要絢麗得多,演員也以年輕女性為主。

圖二十四 龍勝70周年縣慶主會場文藝演出《薩瑪的薪火》(趙曉梅攝,2021年)

圖二十五 龍勝縣寶贈侗寨薩歲壇(趙曉梅攝,2018年)

圖二十六 龍勝縣平等村四片(居住片區)奶奶在鼓樓打油茶(趙曉梅攝,2018年)

圖二十七 龍勝縣平等村三片(居住片區)奶奶聚餐(趙曉梅攝,2018年)

侗族展演之后是紅瑤的《繡花腰》,它也是一個以女性為題材的歌舞創作,從河畔梳洗長發開頭,用歌舞模擬了織布、印染、繡花等一系列“紅瑤服飾”非遺的制作流程(圖二十八)。紡織、刺繡、編花帶的確是紅瑤女性日常生活的一部分(圖二十九),她們會三三兩兩聚在門樓之中一起勞作。《繡花腰》將這一日常情景歌舞化了,以巨型花帶和圖騰柱為視覺焦點,展現紅瑤女性的紅衣紅裙。

圖二十八 龍勝70周年縣慶主會場文藝演出《繡花腰》(趙曉梅攝影,2021年)

圖二十九 龍勝紅瑤女性日常在家紡織、刺繡場景(趙曉梅攝,2018年)

壯族節目《梯田人家》是對龍脊梯田的再現,稻穗的金色成為主題色彩。苗族《咻聽》是苗語“結婚”的音譯,歌舞以婚禮為線索,串聯“苗族酒歌”等其他民族要素。最后,《騰飛的龍勝》以苗、瑤、侗、壯、漢五族人民的集體歌舞來歌詠“團結奮斗”“共同富裕”“生態發展”的時代主題,為慶祝大會閉幕(圖三十二)。整場演出以革命傳統啟幕,以民族團結收尾。四個少數民族的文化展演相互平衡,分別以黑、紅、金、銀的主題色彩彼此呼應;文化主題涉及祭祀、技藝、農耕和節慶,互為補充,內容豐滿。

圖三十 龍勝70周年縣慶主會場文藝演出《梯田人家》(趙曉梅攝,2021年)

圖三十一 龍勝70周年縣慶主會場文藝演出《咻聽》(趙曉梅攝,2021年)

圖三十二 龍勝70周年縣慶主會場文藝演出閉幕(趙曉梅攝,2021年)

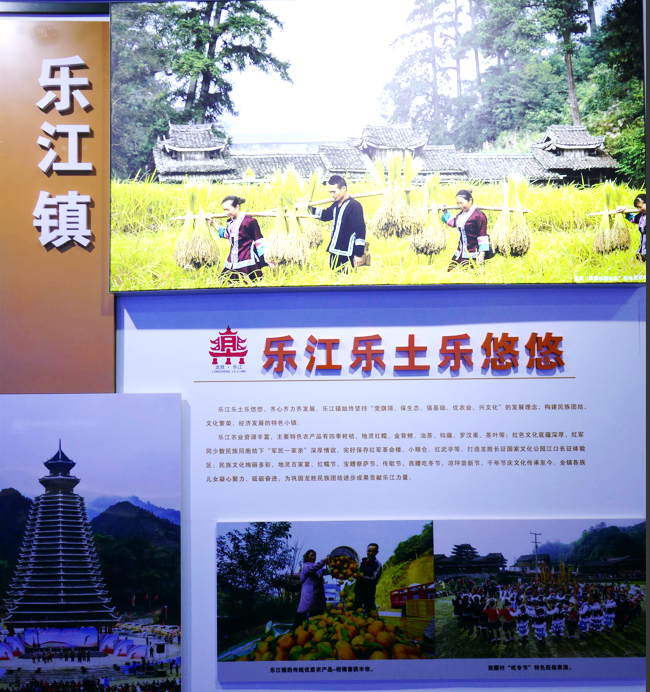

緊鄰主會場,“龍勝各族自治縣成立70周年成就展”在縣慶當天開展。展覽由“奮進的鏗鏘腳步”“綠水青山創富路”“大地的幸福樂章”三個單元構成,展示了70年來龍勝縣在鄉村振興、生態文旅和工業強縣三方面取得的成就。其中,民族文化不僅是鄉村振興的重要資源,以民族節慶、非遺和生態博物館等內容加以展示;也與生態和紅色主題相結合,突顯龍勝的地方特色,成為展覽的一條暗線。如在鄉鎮資源展示中,樂江鎮以農產品為主要特色,主題照片為稻田景象,但背景中的風雨橋與前景中穿著侗族傳統服裝的人物皆表明生態主題與民族文化的綁定關系,更不要說左下角新建侗族鼓樓的照片了(圖三十三)。當然,相對于單一民族文化的展現,民族團結和文化交融是更顯著的展示主旨,展覽從微觀社會單元——家庭人口的多民族構成(圖三十四),展現“各族”縣的特色,也以“筑牢中華民族共同體意識·實現中華民族偉大復興”做結語(圖三十五)。

圖三十三 樂江鎮資源介紹(翻拍自“龍勝各族自治縣成立70周年成就展”展板)

圖三十四 擁有五個民族的龍勝家庭(翻拍自“龍勝各族自治縣成立70周年成就展”展板)

圖三十五 “龍勝各族自治縣成立70周年成就展”尾聲展廳

紀念慶典的記憶建構

從上面的介紹中,我們已經看到在龍勝縣一級的官方紀念慶典中,如何利用民族文化來設計出形式多樣的文化展演。遺產和旅游研究均已表明,紀念慶典中的文化展現具有顯著的集體記憶建構作用,而這些記憶不等同于客觀歷史,體驗的真實性訴求超越了客觀事實。[2]于是我們看到種種不合“常規”的展演形式,比如由女性來表演蘆笙、師公舞等傳統意義中的男性角色,這或許也受到鄉村外出務工人員的性別比例影響。而這些“細節”毫不影響展演受眾的記憶建構效果。

相比于村鎮儀典或旅游活動,縣慶具有更強的國家敘事色彩,這是由它的主要目標受眾所決定的。不過,相對于展現地方政府工作成就的向上“匯報”之外,縣慶活動也邀請到縣內外的龍勝居民參加,如村鎮干部、村民代表以及旅居外地的龍勝人等等,加上雖未受到官方邀請但不請自來的各地鄉人,現場和電視直播都讓每一場展演擁有了更多元的受眾。

在縣慶活動期間和結束之后,我在縣城里“巧遇”很多熟識的鄉民,他們都從各自的鄉村趕來湊熱鬧。文藝演出和巡游涉及大量村民“群演”,他們的親友也隨之來到現場“支援”。即便沒有來賓“門票”,他們或者通過各種手段混入會場、短暫觀禮,或者駐足于街巷之中,單純“圍觀”來賓專車仿佛也是一件趣事(圖三十六)。對他們來說,在縣慶這件大事發生的時刻,他們親身到了這里,感受到了“此時此地”的氛圍,這就足夠了。白天上街閑逛,晚上到親友家吃飯喝酒,這就是“過節”。當縣慶結束后,我們來到一家農戶做客,主人家為招待我們而提前結束訪親計劃、專程從縣城返鄉。聊起縣慶,他們更多說到哪天晚上在哪家人家吃飯,碰見了誰,有沒有醉酒。至于演出、巡游和展覽之中民族文化符號的提煉和展現,那本來就是他們日常生活的一部分,他們并不在意個中的“表演”成分或真實與否。對他們來說,縣慶活動只是一個出門做客的契機,他們更多留下關于家庭的私人記憶。

圖三十六 龍勝縣慶大會結束后街上圍觀的人群(趙曉梅攝,2021年)

至于公共性的集體記憶,恐怕是更多參與慶祝大會的人員才能形成的吧。在參會過程中,我沒能接觸到參與演出的工作人員,只是有限地認識了一些同住一間酒店的受邀嘉賓,他們是長期工作生活在外地的龍勝人。在慶祝大會上,在餐廳聚餐時,甚至在酒店接待臺,他們與舊友相會、暢談、合影留念。這些被提煉出來的文化符號和場景的確是吸引人的舞臺布景,參與者置身其間,都要留下影像記錄,將這段記憶保留下來。不過他們的“集體”記憶是否跟官方敘事主題完全一致,又另當別論了。

我從跟我一同參會的學生身上也看到了這種紀念慶典對“局外人”記憶建構的有限影響。她們都是第一次到龍勝,慶祝大會和展覽參觀的確幫助她們迅速建立起龍勝多民族的文化特色,不過相對于只能“靜觀”的展演,她們似乎對借來演員的民族頭飾自拍、穿上鄉民自制的民族衣裙合影以及學唱山歌更感興趣。也許只有更多的涉身性參與,才能讓記憶更為生動吧。

致謝:感謝龍勝縣組織部王忠君部長邀請參加70周年縣慶,感謝我的研究生孫雪陽同學對縣慶活動做了初步梳理。

注釋:

[1] 勞拉·簡·史密斯:《遺產利用》,科學出版社2020年,第47頁。

[2] 王曉曉、張朝枝《遺產旅游真實性理解差異與遺產地管理》,《旅游科學》2007年第1期; Anna Karlstrom: “Authenticity: Rhetorics of Perservation and the Experience of the Original” In: Kathryn Lafrenz Samuels & Trinidad Rico eds, Heritage Keywords: Rhetoric and Redescription in Cultural Heritage, University Press of Colorado 2015: pp29-46;朱煜杰《表演遺產:旅游中真實性的再思考》,《西南民族大學學報(人文社科版) 》2015年第6期。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司