- +1

一生賺錢為濟世——中國百貨公司創始人馬應彪先生故事

原創 聶崇彬 中國香港 上海紀實

早幾年為了香港身份的父母養老和自己回來有個落腳處,就在全國號稱氧吧的五桂山腳下的中山置了家。那是全國宜居鄉鎮,和香港聯系交通很方便。這么說吧,如果你的私家車有兩地牌照,那么來往內地香港出入境不用下車。我就試過,在香港醫院做完手術出院時,租的兩地牌照車子在香港醫院接了我,直接可以開去在中山住所的車庫。五桂山是廣東省中山市唯一的山系,其古稱“香山”,因盛產沉香而得其名,方圓三百平方公里的“五桂山”孕育了中國一半以上的野生土沉香。不過在2011年中山市榮獲“中國沉香之鄉”稱號之前,香山早改為中山了,因為那是孫中山的故鄉,改名就是為了紀念他。

最近才知道,中山地方如此人杰地靈,不僅是孫中山的故鄉,還是上海先施公司創辦人馬應彪先生的出生地,而且當年上海四大百貨公司的創辦人都是中山人。最難得是馬應彪先生,除了經商有道外,他創立了中國百貨業幾個先河,一百多年后,各行各業還在用他那時候的經營方法。更令人感動的是,馬應彪先生亦是辛亥革命支持者。早年曾經濟上支持孫中山革命工作。

從打工仔到賣菜小販、水果商,再到開百貨行業之先河,成立先施;積累巨額財富后又資助孫中山革命活動,積極投身教育事業,抵制美國董事會決定,創辦為中國培養農業人才的農學院。他的成功之道和愛國精神,值得今天的我們深思和借鑒。

故事就從走訪馬應彪先生的故居開始說起。

中山僑鄉良都

中山南區有個僑鄉沙涌村,離孫中山故居所在地翠亨邨40分鐘的車程,從我家過去近點, 只需要20分鐘車程。沙涌是歷史文化底蘊深厚街區,掩映綠山環繞之間,總面積約16公頃,主要形成于清末民初,現保留著完整的居住建筑群和傳統格局的街巷空間,蘊涵了豐富的傳統文化遺產。宗譜記載,沙涌的開村先祖馬駁、馬驛是嶺南馬氏始祖馬端之子。南宋嘉泰三年(1203年)馬端的三兒子馬駁、四兒子馬驛從新會縣城金紫街遷來定居,因村旁河涌多沙,定村名沙涌。

沙涌有一條著名的路,叫應彪路,提及這條路,人們自然聯想到先施公司創辦者、中國百貨第一人馬應彪先生。沿南寶大街繼續前行,就是應彪路,廣東省文物保護單位——馬公紀念堂就在這里。

那天,在朋友的陪伴下,我前往南區沙涌村探訪馬應彪紀念公園。映入眼簾的是一進門,一座中式重檐八角尖頂式建筑映入眼簾,馬公紀念堂在明亭。亭子后面的白色建筑物在椰樹的掩映下,南洋風味濃郁。

馬應彪紀念公園由馬應彪故居擴建而成,公園包括3座民國時期聘請歐籍工程師興建的建筑:進門正對著的建筑是一元堂,是一棟兩層樓的意大利風格建筑。建筑主體中間最上面為希臘古典式三角山牆,下面為三個羅馬式拱劵門,相映成趣、一元堂是馬公應彪先生祭拜祖先的祠堂,原本是為紀念馬應彪的父親而建,陳設了與其相關的物品。一樓正廳陳列著馬公雕像、碑志及馬公與昔日沙涌公園、幼兒園的珍貴影照等歷史照片和文字記載。

花園左邊的南源堂,是一棟仿英鐘樓式的三層建筑 ,是馬應彪先生全家人日常的居所。南源堂的取名,是馬應彪先生從馬健南、馬健源兩個孫子的名字中各取一個字。還有仿西班牙式的三層建筑婦幼院(沙涌先施學校)。整個建筑群占地面積約7620平方米,建筑群歷經數十年風雨依舊如新,這些建筑的超前設計似乎也標志著它們的修建者理念超前,修建者的商業思想穿越時空。

據歷史資料記載,中山縣內第一個對公眾開放且具一定規模的公園是沙涌公園,也是馬應彪出資5萬元興建,于1921年3月1日正式落成。公園內除了建有池塘,養有多種魚供人垂釣取樂,還建有120平方米的游泳池。為方便村民休憩,修建公園的地點選定于村內的大祠堂前,公園建成后,他特意立下遺囑并向政府備案:“公園成立后即作為沙涌永遠公產,日后應彪子孫及鄉人均不得有盤踞變賣……”。為把公園管理好,馬應彪親自組織人力,先后制訂《公園規條》《沙涌公園游覽規則》。當年的報道這樣描述公園之貌:草木皆蔥,式如歐美,水秀沙明,魚游鳥舞。此外,馬應彪還在家鄉投資了岐關公路、四邑輪船等。

馬公紀念堂周邊有沙涌先施學校,沙涌球場,沙涌先施學校又名“婦幼院”,是馬應彪專門為當時村中婦女、兒童設計建造的,旨在為婦女、兒童提供學習場所。為確保教學質量,婦幼院的教具均從香港購置,堪稱當時中國農村里設備最齊全的婦女學校,也是當時中山農村最早的婦女學校。在馬應彪的觀念里,男女是平等的,他除了興辦實業,也特別注重教育,特別是女性教育,捐款創辦沙涌婦女學校、幼兒園、石岐世光女子學校等,是多所女子學校、女子師范的校董。

馬應彪是中山近百年來在華僑、港澳同胞中第一位捐贈巨額款項支持家鄉建設的人。他捐巨資除了在沙涌村建造了中山歷史上第一個人造公園、第一所幼兒園、第一個人工游泳池,還捐資建成 “香山城世光女子高等小學”,興辦岐光醫院、中山市平民醫院等,在華僑、港澳同胞中傳為佳話。

馬應彪去世后,其子女繼承其遺志,繼續維護修繕其生前捐建的學校、公園等眾多公益設施,這些設施現在大多完好如初。

作為商人,馬應彪不僅格局大、眼光準,更是一生勤勉,勞心勞力。作為一名愛國人士,馬應彪創辦諸多實業,以巨額金錢支援革命工作,興建慈善項目濟世利民。后世提起他,均為贊譽之聲。香港著名經濟學者黃冷觀贊曰:“先生之于商,如戰士之于疆場,奮往邁進,未嘗懈怠也。”

有人曾問他,“一生賺錢,所為何事?”他答:“濟世救人,報國強國。”

馬應彪先生奇人奇事

馬應彪出生于1864年,家境并不好。19歲跟著同鄉的叔伯去澳洲打工,同時去尋找早年出去的一直沒有回來的父親。是他用了節省下來的200個銀洋做盤纏,才能去到澳洲的。澳門大學中國文化研究中心主任鄭德華認為,馬應彪并不屬于那些早期的苦力貿易那些販賣豬仔到外國的,而是自己去到國外找工作。但是他也不是有很多錢的,他不但去找工作,也是去尋親,他父親去了澳洲后一直就沒有消息。他儲蓄的200個大洋,也只夠他坐船和到了澳洲那邊落腳而已。

好在有中山同鄉幫忙,他在澳洲的Darling Harbour(達令港)站住了腳,做水果批發生意。那時候,每天上下班都會經過一家澳洲出名的叫David Jones百貨公司。他們兩個堂兄弟就立下誓言。當我們賺到第一桶金的時候,我們就應該回去開辦一家這樣的百貨公司。他很聰明也很會賺錢,在澳洲做生意的時候,他就看到了華人商鋪不懂得用英語和客戶交流,有時候還會貪小便宜這樣的種種弱點,所以他在自己的攤位上用英文寫明貨物的名稱及價錢,保證不二價,受到歡迎。旁邊的商鋪華人商鋪競爭不過,索性就讓他代理自己的生意,然后按比例抽成。馬應彪就是這樣把自己的生意做大的。1890年,馬應彪和幾位同鄉在澳洲最大的城市悉尼,創辦了永生公司,經營澳洲和香港之間的果蔬貿易。1892年,他30歲的時候回到了香港。

1894年,馬應彪在香港開設信莊及永昌金山莊,開辦僑匯兼經銷進出口生意。但這種生意雖能掙幾個錢,但多少都是辛苦費。思慮之后,馬應彪萌生了開一家中國人自己的百貨公司的念頭。

1899年,馬云標吸納了同鄉、澳洲以及美國華僑香港富商一共11位股東集資2,5萬港幣,在香港大道中172號開設了先施公司。

先施之名,是來自四書《中庸》篇“先施以誠”。意為“先”以誠實“施”諸于人,即以誠實的服務態度,取得顧客的信任。反觀當時的華人商鋪,差不多全是獨沽一味,商品也沒有明碼標價,買賣時都是漫天要價、就地還錢。先施也是英文Sincere(誠實可靠)一詞的音譯,意思是先要以誠實的態度服務于人,令顧客覺得你的生意可靠,這樣來取得市民的信任。

做任何一件事情,開頭很重要,而信心又是開頭能不能做好的最關鍵。籌資成功后不久,馬應彪便在香港皇后大道中172號買得一個鋪位,開設了先施百貨公司,并于1901年1月正式開業。

這家公司便是后來雄霸香港,成為民國上海灘百貨標桿、與永安、新新、大新幾大百貨公司統稱為中國四大百貨公司的先施百貨。

1910年,先施再集資4萬港元,在廣州長堤興建5層大樓,并于1912年6月開業,是為廣州先施粵行,并將公司門前的馬路修建成廣州第一條可通汽車的馬路,先施粵行也是當時廣州最大的百貨公司。

1913年,馬應彪于香港德輔道中173-179號置地建6層大樓,作為先施公司總行。1917年1月8日,總行大樓開設,初設升降機,樓頂設天臺樂園,附設酒菜、茶點,四面種有奇花異卉,還設有演唱會、雜技表演等,游人如鯽,是香港當時唯一的游樂場。

到了1917 年10月20日,位于上海南京路的先施百貨開業,當天,它附設的屋頂戲院、東亞旅館和豪華餐廳同時開張。雜耍、寧波灘簧、紹興戲、京戲、變魔術的……各式花樣,應有盡有。一時間人山人海,轟動了整個上海灘。有的人流連忘返,甚至數日不歸家。上海先施公司開業第二年,營業額已達439萬元,馬應彪樂呵呵地拿到了相當于投資兩倍的回收。

一是首倡“不二價”。“漫天要價、就地還錢”是20世紀以前中國商號的傳統,馬應彪率先採用“不二價”,干脆利落地明碼標價,這是對含糊、模棱兩可、態度曖昧的傳統方式的顛覆,也最接近市場經濟的本質。

二是首次引入“環球百貨”的概念。派人全球采購最新上市的時尚服飾與食品,用琳瑯滿目的商品吸引顧客。

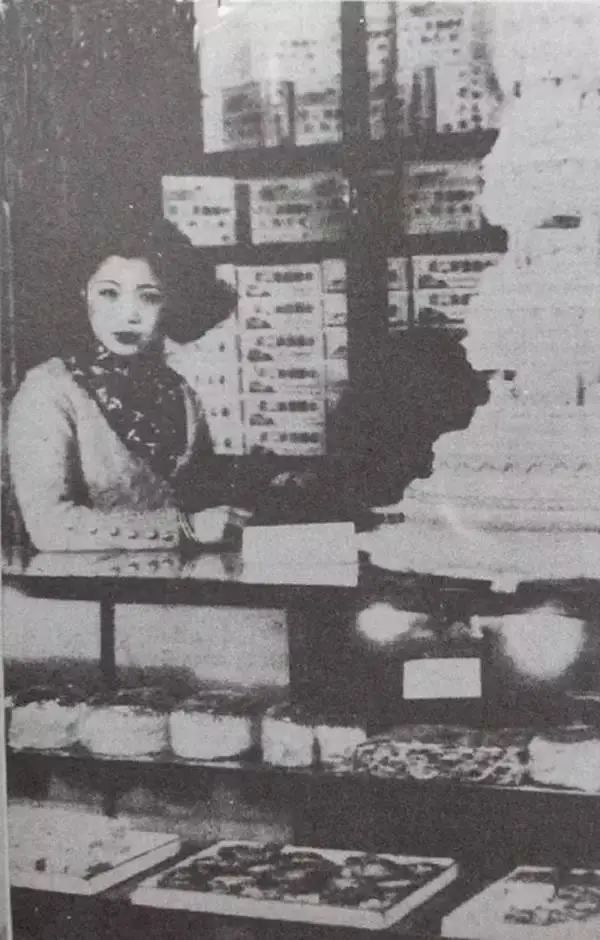

三是大膽招聘和使用女店員。那時中國尚處于清朝末年,婦女纏足束胸,受三從四德禁錮,因此,招聘啟事貼出一個多月,也沒人敢來應聘,老板娘霍慶棠決意沖破封建羅網,索性親自披掛上陣,第一個走上了先施的柜臺,成為中國第一位女售貨員。先施聘用女售貨員,打破了中國由一身灰長衫的伙計立柜臺的傳統。勇氣可嘉的她, 一度是先施百貨公司的活招牌。這位老板娘不是作秀,她身體力行,直到生下第五個兒子才辭去售貨員之職。

四是將娛樂與商場捆綁。馬應彪在廣州和上海設立的每一個商號,都以酒店或娛樂中心來配套,不但可以一站式購物,還將吃喝玩樂一體化,從各個層次上滿足了市民的世俗欲望。這種商業綜合體的模式,即使現在,仍有許多商家沿用。五是開展多樣化運營。馬應彪百貨業有先施,服務業有東亞大酒店,工業有汽水廠、化妝品廠、玻璃廠、鐵器廠、皮鞋廠、餅干廠等,還設有先施人壽保險公司、先施水火保險公司和先施信托銀行等。

可以說,馬應彪的先施百貨,和以往的商鋪根本就是兩碼事,引發了中國商業的一場革命,不但開創了現代化的經營模式,也從根本上改變了內地民眾的消費習慣。不僅促進了社會文化的發達。更開啟了壟斷商業模式,肥水不流別人田啊。

1944年,馬應彪在香港病逝,他傳奇的一生為之落幕,但是,他在中國民族工商業史上,留下了濃墨重彩的一筆,他也會因此存活在無數中國人的心里。

2020年5月15日,屹立香港百年的百貨公司先施,宣布獲中資公司偉祿集團洽購。先施一代完成了自己的歷史使命,落下了帷幕,但華資百貨業這一重要章節的豐碑永遠屹立。

賢內助霍慶棠

馬應彪如此生意一帆風順興隆,離不開他的賢內助霍慶棠。

霍慶棠是牧師霍靜山的二女兒,霍父雖是牧師卻一心想救國救民,在他的影響下,霍慶棠打小便和父親一樣一心想要有所作為。小小年紀的霍慶棠知道,在那個飽受封建的年代自己若想有所成就非得聯合男人不可。那個年代,國家雖掌握在身為女人的慈禧太后手里,但本質上它是一個純粹屬于男人的世界。11歲那年,霍慶棠便在聽完了一段評書后給自己定下了:“要找個好男人共同成就一番事業”的決心。

幾年后,霍慶棠便在同是牧師的叔叔周容成介紹下,認識了在澳洲做過礦工的一位馬姓青年。初見這位馬姓男子時,霍慶棠便忍不住多看了幾眼。這男子雖看起來窮酸卻眼神堅毅,他那方方正正的臉相更是讓他那堅毅的眼神多了幾分魅力。

在得知眼前這個男子曾為生計在村里拾過大糞、又曾在悉尼當過礦工、賣過水果后,她對他的印象瞬間不一樣起來。當時的霍慶棠便料定:這個男子和別的男子完全不一樣。后來,經過進一步交談后,霍慶棠知道這個男子名叫馬應彪,因為出身貧寒他僅念過三年私塾。但到達澳洲后,他以免費給外國人幫傭的方式學會了英文。從那以后,他開始自如和當地人溝通并學習到了很多先進理念,他的中式思維也迅速被西化。最讓霍慶棠意外的是,馬應彪也和自己一樣:有一顆為國為民的心。

其實,馬先生創立百貨商店,也是因為他的太太霍慶棠而起。當年他張羅婚事的時候免不了要置辦很多用品,但那時候的香港經營方式是就是街邊鋪位。購置商品地也不會集中,他們經常要在這邊買衣服,再去那一邊買鞋子,東奔西跑非常地不方便,這時候馬應彪又提起自己以前在澳洲打工時的想法,那時候他經過澳洲的百貨商店就非常羨慕,因為只要一進店就能把所有的物品備齊了,根本不用像他和太太一樣,為了結婚要像燕子銜泥筑巢一般,滿世界的找齊結婚用品。

聰明好學又非常領略時代新思潮的霍慶棠,憑著女人特有的敏感,覺得是一個非常不錯的商機,他們兩個人又分析了一番,認為香港緊挨著廣東,發展勢頭較澳洲好;而且當時香港的零售業只有英國人開的連卡佛一枝獨秀,銷售的是洋貨,顧客也是洋人居多,即便有中國人光顧,也是非富即貴有錢人,小市民根本不敢踏足。而反觀中國人的商店,沒有明碼標價買賣,雙方為了一件貨品成交,要費很大一番口舌,更不要說為顧客所設置的專柜貨架了。比較中西商業的優缺點,他們一致認為開百貨公司,確立新的商場范式,使交易更加有規則,諸如明碼標價、按價選貨等,不讓洋人專利,這也是救國的一個途徑。

在妻子的鼓勵、馬應彪自己的努力下,百貨公司開出來啦。深諳包裝門面之道的他,他租好香港先施百貨鋪面,花了重金裝修,最后只剩5000元進貨。權衡后,他做出決定,進的貨品,數量可以少,品種務求豐富,一旦現金回流馬上補貨。這也成為后來香港、上海先施百貨的經營方針。

馬應彪去世后,留下九個子女和他的遺孀。

霍慶棠晚年所居的馬家大宅位于香港的半山豪宅區,但其內裝潢卻樸素簡單,抽水馬桶還是拉繩的。這座三層樓高的別墅里,他們的孫子馬健隆回憶:“我的奶奶住二樓,樓下住著馬健啟,三樓屬于八叔和他的子女,隔壁別墅住著另外一個大伯,他的樓下租給了外人。”當時,半山區沒有太多高樓,在馬家大宅的房間里,可以望見大海。如今,這些老房子多被拆掉,被一片高樓大廈所取代。

和孫中山先生的交往

1892年,馬應彪打算回國發展,到香港為自己的事業探路,在路上,馬應彪偶遇一位早已結識多年卻并未深交的同鄉,此人正是孫中山。

一路上,孫中山侃侃而談,從行醫救人到實業濟民,再到富國強兵,他說:“人能盡其才,地能盡其力,物能盡其用,貨能暢其行。此四事者,富強之大徑,治國之本也。”一席話說得馬應彪確立了自己實業救國的方向。臨別之際,他對孫中山說:“以后但凡有用得著我的地方,盡管開口。” 他的一生也因為此行而改變。此后,他加入孫中山創立的興中會,并在同盟會成立的時候,專管起義急用的軍需。

有一次孫中山的侍衛鄭卓德沖進先施公司的會議廳,直接塞了一張紙條給馬應彪,上面只寫有幾個字:請借500。落款人:文,也就是孫文,馬應彪二話不說,拿出了500現鈔交給了來人。這樣的事不知發生過多少次,但每次馬應彪都是有求必應,并把那張紙條撕爛扔掉。當時的500元是一個非常巨大的數目。因為每個員工的每月薪水才只有港幣3元,而500元可以買到一棟樓。

1904年,興中會黃興會光復會聯合成為同盟會,戰爭即將打響,馬應彪被任命為急用軍需庶務長,革命的經費十分緊張,不少開支都要他自己從錢包里拿出來。同一時間,他也派人去澳洲為革命捐款,作為一個在澳洲聲望很高的僑商,他收獲的捐錢數目非常之大,據記載,墨爾本的捐錢數目,在短短幾個月時間已經籌到4萬兩那么多。

除了軍需庶務長這個職務外。他還有一個重要的工作,宣揚革命思想。和孫中山認識之后, 他剪辮易服,表明心志,并在渡輪上扮演宣揚革命的傳教士。因為是澳門香港來往的渡輪,清政府不敢明目張膽進行干預,但是為了阻止反叛,清朝政府也派出了不少殺手進行暗殺活動,所以在船上宣傳革命也要面對生死危機。鄭卓德在回憶當中寫過:馬先生常年公開身份是澳洲華僑,在香港設有金山莊經營匯兌業務,香港當時沒有私營業務辦理私人的兌換業務,實際上就是今天的私營銀行,成了革命軍餉的特別通道。他的民族意識和愛國思想特別濃厚,他參加革命團體比一般人所付出的代價更大。辛亥革命之后,孫中山辭去了大總統一職。實行實業救國,馬應彪也積極響應,并再次投入到孫中山先生在廣州發動的護法運動,擔任了大元帥府總庶務,救國圖存,革命、實業、教育,缺一不可。

據馬應彪第四子馬文輝生前說過,馬應彪為支持孫中山在內地革命,除在經濟上給予支持之外,并參與革命黨偷運軍火彈藥到內地,供應革命黨活動。他常常將軍火包裝成為貨物,以緊急運貨的理由,吩咐妻子霍慶棠將這些貨物,趕乘“車仔”(人力車)到三角碼頭,從省渡運輸,轉往內地。當貨物托運完畢返到家中,馬應彪才告訴妻子所運的是革命黨急用的軍火,為要進行革命是義無反顧的。馬霍慶棠樂于支持孫中山的革命,對丈夫所做的是極力贊成。辛亥革命成功之后,馬應彪被委為籌餉委員,在港進行籌款支持孫中山革命政府的工作。

馬應彪只讀了三年私塾,因為貧困,沒有辦法繼續上學,他全靠自學,所以在先施公司剛創辦的時候,他就萌生振興教育的念頭,據不完全統計,他是沙涌等學校的校長,廣州培英中學培正中學廣志學校等學校的校董,對教育的扶持更是不余遺力。

那時中國教育最薄弱,最讓人揪心的是高等教育。一個國家,如果在高科技領域沒有自己的尖端人才,難以在各方面競爭,救國強國也就更無從談起,中國要振興,首先要培養自己的人才。就是這種決心,令馬應彪成了嶺南大學校董會首位華人校董,其中的過程相當曲折。

嶺南大學,是美國用清政府的庚子賠款,在中國注冊的眾多學校當中的一個,校董全部是美籍,時任嶺南大學副校長鐘榮光在參加孫中山領導的革命,他就想辦法奪取大學的教育權,他提出中國大學有中國人自己來辦。馬應彪當然全力支持他。要成為華人董事,不但要有名望,還要有經濟實力和社會各方面的支持。在當時除了用基金會的一些基本開支,所有的大學費用都是靠學生的學費和各界的捐贈,這時候學校經營非常困難,所以鐘先生就向孫中山大帥府軍政府求救,這時候軍政府自己的經費也是靠各界的捐助,但是教育要緊,孫中山還是拿出了2000塊錢給了嶺南大學。身為大元帥府總庶務的馬應標,他不但自己捐贈了大學的學生宿舍和招待所。隨后又捐贈了一個養護院以及參予出資建立有名的十友堂。借此機會,鐘榮光借助省府以及有關方面的力量,加上馬應彪的貢獻,他終于實現了收回校權的第一步,讓華人進入了校董會。

當時的中國社會幾乎是一個純粹的農業大國,十之八九都是農業人口,但糧食竟然不能自給自足!原因就是因為中國農業生產十分落后,產量低弱。要改變這種落后狀況,要必須培養一大批優秀的農業科學技術人才。不少中國有識之士都抱有這樣的想法,但是實施起來一點都不容易,這要有專門的院校做支持才行,鐘榮光提出在嶺南大學開設農科學院,但校董會一致反對。他們從大學財政出發,覺得辦農業大學得不償失。美國董事們講明了他們辦這個大學主要為培養人才走出去,給美國社會服務的,美國已經不需要農科人才了。但鐘榮光馬應彪依然堅持非辦不可。最后的結果是馬帶頭捐款,南方政府出資3萬做開辦費。每年再補助經費1萬元。剩下的款項,依靠社會捐贈,這樣建立了一個獨立的嶺南農科大廈學院,在中國這樣一個農業大國出現一個培養科技人才的農科大學意義非同一般,其中的功德更是無法估量。

當時廣州是南方革命的重鎮,又以嶺南大學作為培育人才的最高學府。其時嶺南大學附設有中學和小學,全是寄宿學校,海外和香港不少華僑將自己的子女保送入學,這不但使子女獲得美國貴族式的教育,并且希望培養自己的子女有愛國的情操,日后為建設祖國出力。所以馬應彪的子女多是被送入嶺南就讀,而且是由霍慶棠負責帶子女前往入學;每逢長假,又要到廣州帶子女返港。加以廣州設有先施分公司,因此她對于廣州是非常熟識。

1927年,嶺南大學終于收歸國有,并成立了新的董事會,孫中山的兒子孫科擔任董事長。鐘榮光校長一番的心血,終于獲得回報。作為中國百貨業的第一個大資本家,中國民族資本家中的佼佼者馬應彪,農民出身的他靠著自身的能力,積累資本,首創股份合資公司而成為中國民族工商業的工商業立柱,事業有成之日不遺余力地資助革命活動,在兵荒馬亂之際,夾縫中求生存,發展民族工商業,為中國民族工商業占據了一席之地。正是僑商們不忘故國,眾多仁人志士不遺余力,才能支援中國實業走過最艱難的歲月,給以后的富強打下基礎。

因馬應彪對革命的杰出貢獻,孫中山任命其為廣東都督府庶務長、財政廳總參謀、廣州紅十字會主席等職。后期,孫中山想再任命其為財政廳廳長,馬應彪請辭。

他說,“我沒有文化,粗人一個,不適合做官。我還是通過興辦實業的方式來救國吧。”此后,他根據自身業務和市場的需要,辦了上文提過的各種類的實業,甚至還曾生產蒸汽電船、鐵器皮革,直接與美英日貨競爭。

追隨孫中山奔走革命期間,馬應彪更是興辦了廣州的方便、光華、廣東公立醫院,以及中山惠愛、香港雅麗氏和何妙珍等醫院;而且他傾情教育,關心桑梓,熱心社會公益,建樹良多。

上海出生,在傳統的書香門第熏陶中長大,中學就讀于上海華山美術學校,香港理工大學(Hong Kong Polytechnic University)管理專業畢業,進修于中國美術學院(China Academy of Art)。曾任酒店和廣告公司經理。移民美國后棄商投文,在《星島日報》(Sing Tao Daily)當副刊記者,新聞編輯以及生活資訊主編,美國上海等地多份報紙雜志的專欄作家,北美食尚雜志《品》(Distinctive Taste)的總編輯。曾出版了《夢尋曼哈頓》(Seeking Dreams in Manhantton),《行走美國》(Rambling in the US),后者由陳香梅女士Mrs. Anna Chennault寫序,以及紀實小說《年華若水》 。現為海外華文女作家協會(Overseas Chinese Women Writers Association)永久會員,美國巖彩畫畫家,曾由舊金山市立總圖書館開了個人畫展。

原標題:《萬象 | 一生賺錢為濟世——中國百貨公司創始人馬應彪先生故事 | 聶崇彬【中國香港】》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司