- +1

昝濤︱想象與“史實”:中國與土耳其之間歷史認知的差異

最近讀了一篇您發表的關于中國和土耳其“精神關系史”的文章,不知道您為什么會寫這樣一篇文章?

昝濤:這是我就中土關系方面的基礎性研究,意在從“精神聯系”、“認知互構”的視角發掘雙方關系的深層次問題。我提到,中土之間在現當代歷史上并不存在特別重要的經貿關系,也并無地緣政治的直接利益關聯或領土糾紛,雙方也并不是嚴格意義上彼此的“周邊國家”,但中土之間卻存在敏感的政治關系。這是值得注意的現象。

具體是什么?

昝濤:這個問題一般被歸結為所謂“雙泛”問題,也就是認為土耳其由于泛突厥主義和泛伊斯蘭主義(尤其是前者)的原因,而深深地卷入中國的“東突”問題,從而造成了雙方之間敏感的政治關系。

這似乎是一種政治和知識的常識了吧?

昝濤:的確。而且我并不否認這種解說的路徑。它其實是受到自身政治現實和俄-蘇學術及政治理論的深刻影響。不過,我這里不是做國際政治的研究,我要做的事情是,希望能夠進一步追問,所謂泛突厥主義到底是怎么一回事。這可能是在更深層次上認識相關問題的重點。也就是說,我希望搞清楚:這個事兒跟歷史觀、現代文明進程等有沒有關系?土耳其是不是有一種這樣的外交策略或戰略?它是不是一種基于國家理性的行為選擇?

記得您在自己的專著的結論部分討論過這個問題。

昝濤:是的,但我想在以往研究的基礎上,進一步探討這個問題。

那您有什么新發現?

昝濤:可能說不上什么新發現。關于“泛”政治,我已經寫過一些文字,這里就不多說。籠統地說,對土耳其而言,泛突厥主義并不簡單地是一種外交策略或國家理性行為,它還與這個國家的民族認同有密切的關系。

這基本上也是您以往的結論,有什么意義呢?

昝濤:我只能說,這一結論暗示,它可能會增加中國對土耳其外交的復雜性和難度吧。

您最近發表的文章似乎主要是在談歷史認知。

昝濤:是的。但其與泛突厥主義問題直接相關,從歷史的角度從事相關研究時還發現,影響中國和土耳其相互認知的一個重要問題是:關于古代“突厥”的不同認知取向。而在現當代歷史上,雙方基于各自不同的關切和傳統,對古代“突厥”采取了非常不同的認知或建構路徑。

那么,具體來說呢?

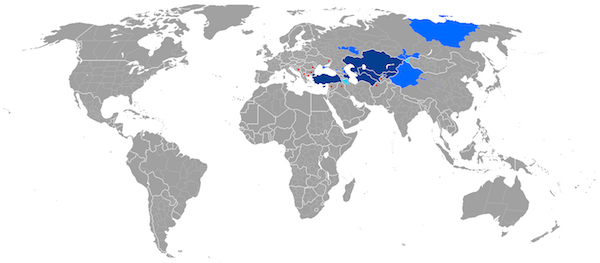

昝濤:簡言之,土耳其人(實際上也包括大部分西方學者)通過某種學術或偽學術形式的“建構”,給人們“普及”了一種頗為流行甚至被當成了常識性知識的觀念,即,把“突厥”視為一個大概念和大范疇,結果是將古往今來大量可能主要是講阿爾泰語系不同方言的(包括不確定講什么語言的)、內陸亞洲地區的游牧部族都泛稱為“突厥人”。

這樣的做法,其實是現代人對古代族群實行的武斷的“突厥化”,是今人對古史的“殖民化”,比如,在這種認知系統中,他們將匈奴、鮮卑、畏吾兒等古代部族都一律視為“突厥人”;與此不同的是,現當代中國人則基本上堅持認為“突厥”是專稱,特指一個特定的古代部族,它歷史地產生,也歷史地消亡了,因而,在學術和政治話語中,中國人堅持嚴格地使用“講突厥語不同民族/族群”這樣的表述,而一般不使用“突厥人”或“突厥族”這樣的泛稱。這種不同的認知取向,反映在各自的歷史教科書或官方話語體系中,就是非常不同的歷史表述。我認為,這可能是造成中土各自及相互之間在各個層面上圍繞相關問題發生誤讀和誤解的重要因素。

在中國方面,那種泛指有什么影響嗎?

昝濤:確實有。我研究了一些中文的網絡輿論和媒體文章,這么說吧,值得注意和警惕的是,隨著網絡傳媒的發達,以及中國學術的對外開放,通過與西方媒體和學界的聯系,以及可能由于對本國官方歷史表述的不滿足,那種泛化“突厥”的認知方式,也開始無意識地在中國民間發生了,這也是一些學者不斷寫文章表達看法的原因。國外也有個別學者注意到了中國官方和學界近年來對此問題日益敏感的態度。

但您發表的文章似乎在這個問題上欲言又止了?

昝濤:你說的對。是刪掉了一些內容。進一步說,圍繞對古代“突厥”這個問題的不同認知,背后還有更為深層次的歷史和現實因素值得探討。就土耳其這方面來說,它是一個由內亞遷徙到西亞的游牧部落所建立的帝國的后裔(且不論奧斯曼人對自身根源建構的可靠性問題),在近代民族主義發生之后,對本民族歷史的興趣,使得現代土耳其人不可避免地把自身的內亞屬性進一步發揮,不只是將自己的“故鄉”(anayurt)想象在境外的內陸亞洲,而且還為了民族自尊和自信的需要,將自身及其“祖先”建構為歷史上具有連續性的、強盛和偉大的民族,說他們四處征服,曾建立十多個帝國,它自然會貶低或抵觸與其接觸最深的周邊定居民族,尤其是歷史上過著定居生活的中國人。這個在我看過的土耳其共和國的早期和當下各版歷史教科書中表現特別突出。可以說,土耳其的民族認同中已經具有了根深蒂固的、被“拔高”了的內亞性(Inner-Asianess),這可能也是有類似歷史根源的、建立了現代民族國家的當代各個內陸亞洲國家面臨的普遍性問題。我有學生目前也在繼續擴展這方面的研究。

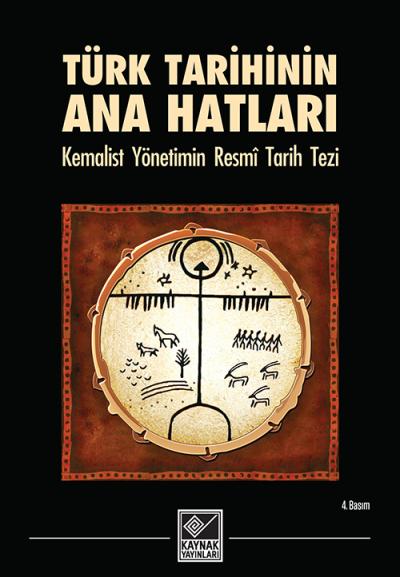

土耳其國父凱末爾親自督促土耳其歷史學家完成的《土耳其史綱要》(Türk Tarihinin Ana Hatlar?),此書著力于論證土耳其人種在史前以及歷史時期的偉大功績,為“土耳其史觀”奠定了基礎。

在傳統帝國崩解、現代民族國家建設的過程中,因其國際處境、自身實力等現實原因所局限,土耳其人的民族主義的建構基本上是防御性的。但因其歷史根源、所受知識傳統之影響等,土耳其的民族主義一開始就內在地具有無法割斷的、溢出本國疆域范疇的文化和族裔聯系,再加上它對古代“突厥”的那種泛化處理,隨著現實政治和文化的發展,在實踐中它也會產生不同程度的、難以自持的“擴張性”和“帝國主義”特性。

那從中國的角度來說呢?

昝濤:與土耳其相對,中國自古以來是以中原為文化/文明中心的認知模式,通常是將歷史上深度參與中國歷史進程的內亞地區的不同游牧部族都視為“化外之民”,視為“夷狄”,他們的最終命運似乎要么是居于“化外”,要么是“中國化”,這種文明秩序觀念深刻影響了古今中國人的文化觀念;在當代,歷史上的“非我族類”又在歷史書寫中被重新定義為各“少數民族”。借用羅新教授的話來說,中國作為多族群國家的歷史研究和書寫中,可能長期相對忽視了“內亞性”。

這個問題跟您最近發表的文章有什么關系?

昝濤:從“內亞性”與各自歷史的關系這個視角來看,中土之間圍繞“突厥”問題所發生的認知差異,反映的其實是雙方主流歷史觀的差異。在我發表的文章所提到的那個“精神聯系”的意義上,中土之間圍繞歷史上“突厥”問題的認知差異,就中國這方面而言,說到底還是如何認識中國歷史上的“內亞性”的問題。似乎可以說,反映在雙方歷史書寫中的、就相關歷史問題的認知差異及與之有關的現實政治上的敏感性,部分地可以認為,也是圍繞歷史上“內亞性”的一種想象的、精神性的競爭。

(本文由秦隸采訪、整理)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司