- +1

沈衛榮 侯浩然|瘋癲的圣僧:毗瓦巴、密勒日巴與印藏佛教的大成道者傳統(下)

四

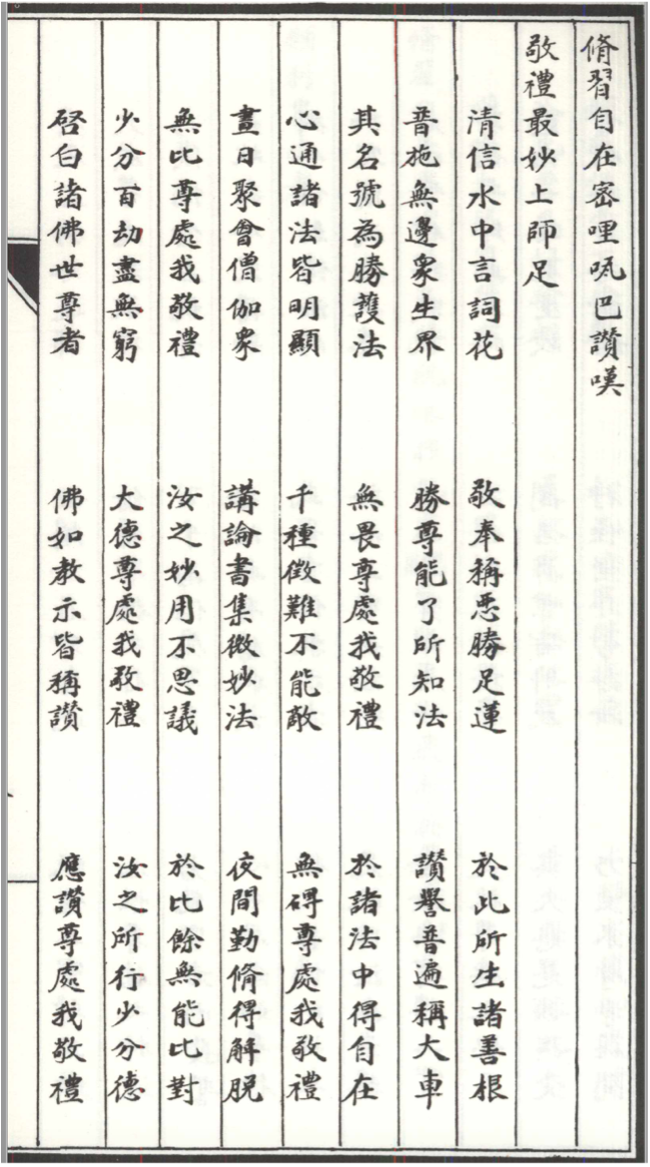

大成道者毗瓦巴在薩迦派的道果修法系統中占據著十分重要的位置。《大乘要道密集》一度被認為是元帝師八思巴(’Phags pa Blo gros rgyal mtshan, 1235–1280)編集的一部漢譯藏傳密教文獻,其中薩迦派所傳的“道果法”占有近三分之二的篇幅。其中的第二卷是《密哩斡巴上師道果卷》,包含多種道果修法。國家圖書館還藏有一部獨立成冊的元釋莎南屹啰譯的《密哩斡巴上師道果卷》。此外,《大乘要道密集》第四卷中也有多篇與毗瓦巴相關的文本,如對毗瓦巴的贊頌《修習自在密哩咓巴贊嘆》,另一篇對大成道者的贊頌《成就八十五師禱祝》也提到了毗瓦巴,同時我們還見到了兩篇修習毗瓦巴的儀軌,即《修習自在擁護要門》和《修習自在攝受記》。《修習自在密哩咓巴贊嘆》為薩迦班智達造,與它相應的藏文原本很容易找到,而對后面這二個修法文本,我長期一籌莫展。這次在康寧寺得到貢嘎上師指點,方知原來它們就是后來被習稱為Bir srung的修法,故很快就找到了與它們相應的藏文本。Bir srung可譯作“修習自在擁護”,或“毗瓦巴擁護”和“密哩斡巴擁護”,其核心內容是教授行者于行住坐臥四威儀之中始終與毗瓦巴相應,故它亦被稱為“毗瓦巴上師瑜伽”(Bir wa pa bla ma’i rnal ’byor)。這一修法與甚深道上師瑜伽(Lam zab bla ma’i rnal ’byor)、喜金剛道時(Kye rdor lam dus)、那若空行母(Nā ro mkha’ spyod ma)等,合稱為“四種不斷”(chag med rnam bzhi),是薩迦派行者一生不可間斷的四種成就法修行。對于其重要性,《修習自在密哩咓巴贊嘆》中這樣說道:“是故尊德之妙用,憫念一切眾生故,聞名罪業皆解脫,具大慈悲愿攝受,自從今日而為始,行住坐臥常念汝,乃至末等尊德間,愿我恒常不舍離,如此決定得攝受。”簡單說來,行者應該在日常一切活動中觀想毗瓦巴,只有如此方可獲得后者的加持攝受。換句話說,行者應該在日常生活中踐行“修習自在擁護”修法。由此可見,毗瓦巴對于薩迦派的修法傳承是何其的重要。

《大乘要道密集》之《修習自在擁護要門》

大家或在藏傳佛教的唐卡和造像藝術中常常看到毗瓦巴以手指日的形象,這是對他生平中的一則神通故事的再現。《成就八十五師禱祝》中有四句對毗瓦巴的贊頌,說“上師尊處我敬禮,善能逆流大江河,飲酒指住紅日輪,其名號為密哩(二合)咓巴”。“密哩(二合)咓巴”當然就是毗瓦巴,他以手指日的形象即來源于這里所說的“飲酒指住紅日輪”的神通顯現。為了更好地了解毗瓦巴和他對薩迦派教法和修習的重要性,在此我們先對他的生平做一個簡單的介紹。關于大成道者的傳說有不同的傳承系統,他們的故事都帶有傳奇和神話色彩。但是,他們早期的故事其實并不復雜,甚至有些成道者僅留下了名字,在后來的傳播過程中,他們的故事才越講細節越多、情節越豐滿,也出現了多重維度的詮釋。八十四大成道者故事中最為出彩的莫過于毗瓦巴的傳說,而后者生平中最重要的一個神通故事就是“飲酒指日”。

根據傳統的說法,毗瓦巴于七至八世紀間出生于東印度一個王室家庭,也有學者認為他生活在十世紀中晚期。他像佛陀一樣,放棄了錦衣玉食的王子生活,選擇在印度索瑪普利寺出家。后來他在那爛陀寺住持法友(Dharmamitra)座下受比丘戒,戒名“吉祥法護”(?rī Dharmapāla),學習《上樂輪本續》。法友圓寂后,他繼任那爛陀寺住持,白天教授顯教經典、辯經和著述,晚上修習《上樂輪》。修持了很長時間之后,他沒有獲得任何成就,反而噩夢連連,非常灰心,甚至把念珠都丟入了茅坑。這時,喜金剛的明妃無我母于他夢中示現,告訴他《喜金剛》才是他修行的重點。于是,他取回念珠,用香水凈化,繼續修持。次日晚,他終于在無我母的秘壇中覺受了本初智慧,得授四種灌頂,證初地菩薩果位。此后連續六個夜晚,他在無我母的教授下,層層遞進、證入諸地菩薩境界。第七夜,他摧碎執染,證得第六地菩薩道階。無我母遂傳授給他道果法根本文本——《道果金剛句偈》。

那爛陀寺遺址

類似的敘事,我們也可在噶舉派祖師那若巴(Nāropadā,?–1040)的傳記中見到。那若巴同樣在那爛陀寺出家,法名無畏名稱(Abhayakīrti),曾擔任那爛陀寺住持。他曾親見智慧空行母(J?āna?ākinī),后者指引他于帝洛巴(Tilopadā, 988-1069)處問學。為了尋找天命所歸的根本上師,那若巴辭去住持位,離開寺院,成了一名瑜伽士。他最早專注于《喜金剛》修行,成就微小,后得神啟,全心投入《上樂輪》修行,帝洛巴授以大手印教法,終獲大成就。這些故事的背后是成道者傳記中一個常見的主題結構,即選擇正確的本尊和上師的重要性。這種選擇不是隨機的,它是由行者特定的業力因素(karmic elements)決定的。當然時機也很重要,只有在所有業力圓滿成熟、因緣具足和合的前提下,行者才能開啟通往成就的道路。這一點在《密勒日巴尊者傳》中對他如何向瑪爾巴譯師(Mar pa Lotsāba Chos kyi blo gros,1012–1097)求法的講述中體現得最為明顯。

讓我重新回到毗瓦巴的故事中來。在親見無我母之后,毗瓦巴的行為方式發生了戲劇性的轉變。寺院里流傳著他飲酒、吃肉、與女人私通的種種傳言。據說有一天一位眼尖的比丘發現寺院中的鴿子不見了,懷疑有人殺了鴿子,于是攜眾人搜索僧舍,發現毗瓦巴正在屋中一邊飲酒、一邊吃著鴿子肉餅。他的行為激發了眾怒,他被驅趕出寺。在離開那爛陀之前,他把自己的袈裟和乞食碗都獻給了三寶,全身赤裸,說自己很丑,所以取名“Virūpa”,意為“丑陋的人”。后來,人們發現毗瓦巴其實并沒有殺死鴿子,那不過是神通顯現,鴿子又復活了。在修持時,毗瓦巴周圍有各種神秘婦女出現,但她們是空行母,是前來享用薈供食品或參與密教儀式的。毗瓦巴表現出來的這些貌似放蕩不羈的行為,其實不外乎我們前面談到過的密宗行者觸犯道德底線、突破對飲食男女禁忌的墮罪修行。被逐出寺之后,毗瓦巴到處流浪。作為瑜伽士,他的經歷主要突出以下三個主題,即示現神通方便、降服外道和傳播金剛乘教法。其中有許多精彩的故事,我們沒法一一講述。而“善能逆流大江河,飲酒指住紅日輪”,則是毗瓦巴作為大成道者的最具代表性的神通事跡。

“善能逆流大江河”說的是有一次在去印度南方的畢米斯瓦拉(Bhime?vara)地方的路上,毗瓦巴來到恒河岸邊,要求渡河,船夫則讓他先支付船費。毗瓦巴說他可以滿足船夫的要求以代替船費。船夫說,他希望河流變窄。毗瓦巴即用食指指了指河水,河水隨即倒流。河邊房屋開始下陷,上游河水泛濫,讓很多人感到害怕。當地人帶著牲畜、谷物、黃金和珠寶等多種供品,懇求毗瓦巴令洪水停下來。毗瓦巴打了個響指,河水流動又即刻恢復正常。隨后,毗瓦巴將所有的供品都給了船夫,但船夫拒絕接受這些供品,虔誠地跪倒在毗瓦巴的腳下,懇求成為他的弟子。于是毗瓦巴將所有供品歸還給當地人,一切恢復正常。這位船夫后來被稱為東毗嘿嚕葛(Dombi Heruka),是毗瓦巴最重要的兩個弟子之一。還有一次,毗瓦巴站在恒河邊對著河水說:“我是壞人,我不想污染你,請你讓我通過。”話音剛落,河水立刻從中間斷開,分為兩邊,毗瓦巴毫無困難地從中間走了過去。浮海、渡水以及對河流的控制是大成道者成就的標志之一。我們在許多大成道者的傳記中都看到了類似的敘述。

毗瓦巴繼續他在畢米斯瓦拉的行程,到了一個叫達基尼塔帕(?ākinītāpa)的地方,他和弟子走進當地一家酒館點酒開喝。酒館主人是一位女士,名字叫喀瑪如帕悉地(Kāmarūpasiddhī),她要他們先付酒錢才給酒喝。毗瓦巴說,等他們喝得滿意了,女店家自然就會得到酒錢。可她不相信毗瓦巴,問他什么時候可以支付酒錢?于是,毗瓦巴拿金剛杵在地上畫了一條線,說當太陽的影子到達這條線時,他就會立刻付錢走人。其實,此時毗瓦巴已經“指住紅日輪”,將太陽的運行定住了。他和弟子自顧自地開懷暢飲,先把店里庫存的酒都喝完了,再把附近十八個城鎮的酒也都喝完了,但太陽的影子依然還沒超過他劃下的那條線。太陽一直不下山,天現異象,國王和御用的天文學家都感到十分困惑,人們日常生活被打亂了,很多人無法入睡,社會上出現了各種的混亂。當國王意識到這種異相原來是毗瓦巴的神力造成,立刻來到酒館要他釋放太陽。毗瓦巴說他沒有錢付給酒館老板,國王不得不馬上替他付了酒錢,于是太陽終于落下山來。

毗瓦巴飲酒指日唐卡繪畫

薩迦派所傳的“修習自在擁護”修法,再現了“飲酒指住紅日輪”這一經典情節,《修習自在擁護要門》開頭是這樣說的:“頂禮最妙上師!夫修習自在吉祥必哩(二合)咓巴觀想次第者,自己穩軟座上坐已,皈依三寶、發菩提心。自己面前,想獅子座,或蓮花座,或如意樹,隨意皆可。彼上緣想必哩(二合)咓巴師,一面二臂,身青黑色,右掌按座,左手指日月,具威雄相、額嚴花鬘。”很顯然,行者在觀修“修習自在擁護”時,開始觀想的即是毗瓦巴“飲酒指住紅日輪”的威嚴之相。而“飲酒指住紅日輪”這種說法其實有深厚的密教義理背景,毗瓦巴所傳的教法中有一類被稱為紅閻魔敵教法,在《丹珠爾》中見有一個《紅閻摩敵如意寶鬘成就法》(gShin rje gshed kyi yid bzhin nor bu’i ’phreng ba zhe bya ba’i sgrub thabs,Toh. 2083), 其中就提到了使太陽停止運行的法門。

毗瓦巴飲酒指日金銅造像

從文本功能的角度來看,神通敘事——不管是“善能逆流大江河”,還是“飲酒指住紅日輪”——都是為了建構毗瓦巴的大成道者身份。而他之所以具有如此神通,則是因為他得到了無我母的親傳,成為了六地菩薩,方可以海飲不醉,使恒河女神聽命于他,讓日神停止在它運行的軌道上。從密教儀軌的角度來看,這些神通的顯現是藏傳佛教中說的“世間法”(smad las)。從社會人類學的角度看,神通在本質上體現的是密教行者三個方面的能力:一是對于自己身體的控制,如渡水、飛行、穿墻、陰陽眼等;二是對社會和人際關系的操縱,如我們曾經研究過的一個黑水城出土文本——《欲護神求修》(TK 321)中,有許多涉及消除敵人,處理鄰里關系、訴訟紛爭等問題的法門;三是對自然環境的影響,如祈雨、使河水逆流、停住太陽等等。

杭州靈隱寺飛來峰毗瓦巴飲酒指日石刻

像毗瓦巴這類印度的大成就者是印藏佛教傳統敘事中塑造的修行者的理想典型(ideal type),是介于人神之間的存在。毗瓦巴是薩迦派的祖師,是薩迦派“道果法”系統的源頭,在薩迦派教法體系和認同的建構中起到了關鍵的作用。在印藏佛教史中,可以與毗瓦巴相提并論的或許就是噶舉派的祖師那若巴,我們在噶舉派的傳記中看到了更多、更精彩的對于大成道者的描述。從整體上來看,噶舉派的上師傳記具有自己特色,例如對主角的個性和人格特征的描述,突出對于上師的敬信和服從、個人克服種種困難取得成就的經歷,以及對瑜伽修行的強調等等。而在噶舉派祖師傳記中,最有文學性、可讀性的一部作品莫過于我前面提到的《密勒日巴尊者傳》,我們可以借助對這部傳記的解讀來更好地了解噶舉派的大成道者傳統。

五

尊者密勒日巴是瑪爾巴的弟子,繼承和發揚了后者所傳的教法。不同于他的老師,他是一位西藏土生土長,從未去過印度求法的大成道者,是西藏最著名的瑜伽士和金剛道歌詩人之一。在許多密勒日巴的傳記中,最權威的是藏地瘋僧兮嚕割(gTsang smyon He ru ka,1452–1507)寫的《密勒日巴尊者傳》,藏文標題字面譯為“密勒日巴尊者傳:解脫和一切智之路引”(rJe btsun mi la ras pa’i rnam thar thar pa dang thams cas mkhyen pa’i lam ston)。后人對密勒日巴的了解基本來自這部作品。除此之外,藏地瘋僧兮嚕割也是《密勒日巴道歌集》(rJe btsun mi la ras pa’i rnam thar rgyas par phye ba mgur ’bum)的編撰者。這兩部作品是藏族文學的經典,其中《密勒日巴尊者傳》在西藏深受喜愛,廣為傳播,很早就被翻譯成多種文字,是西藏文學在世界上影響力最大的作品之一。張澄基先生翻譯的《密勒日巴尊者傳》也是以此為底本。

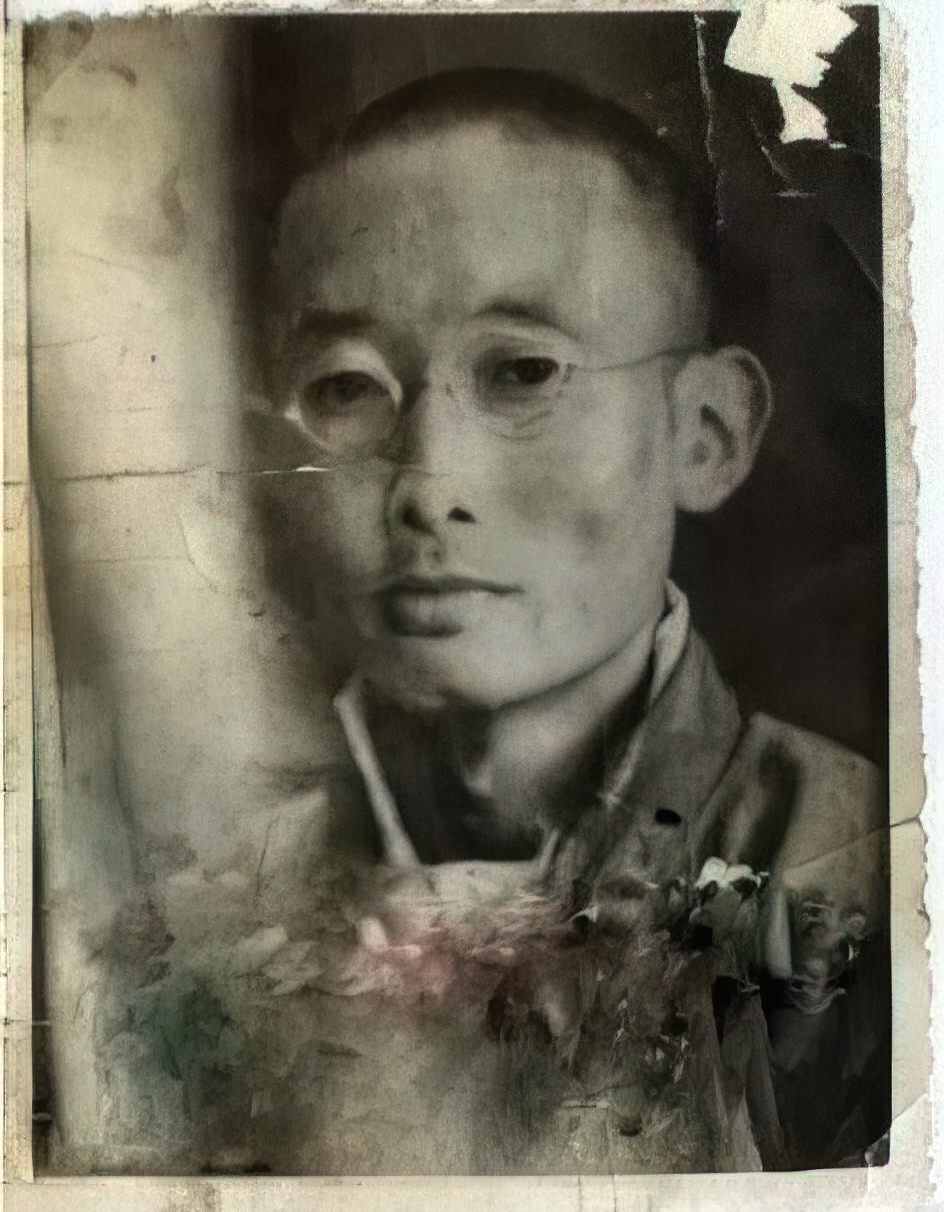

藏地瘋僧兮嚕割

下面我先來對《密勒日巴尊者傳》做一個簡單的介紹,以幫助大家了解密勒日巴尊者的故事何以能夠讓人生發對佛教的信仰。1028/40年,密勒日巴出生于西藏西南部的芒域貢塘地區(Mang yul Gung thang)的一個富裕家庭。其祖先來自北部衛茹(dBu ru)的瓊波(Khyung po)家族,先祖瓊波覺賽(Khyung po Jo sras)是寧瑪派咒師,以驅魔出名,一次在拉堆降(La stod byang)驅魔過程中,令邪魔因為害怕而發出“密勒、密勒”(Mi la,Mi la)的驚呼。此后這個家族便改姓“密勒”。密勒日巴七歲時父親病故,家產為伯父和姑母霸占,受盡欺凌。在母親的強烈要求下,密勒日巴外出學習誅法及咒術,以圖報復伯父、姑母等迫害自己一家的親屬們。一天,伯父的大兒子娶妻,大宴賓客,曾與伯父、姑母狼狽為奸,聯手欺侮密勒日巴一家的三十多位親戚,皆到場祝賀,喝開了喜酒。此時,密勒日巴施展咒術,令房屋倒塌,致使除伯父、姑母之外的在場的三十六位親戚全都被壓死。然而,密勒日巴母親的仇恨心沒有絲毫的減少,因怕村人報復,她要求密勒日巴再次施法鎮壓鄉鄰。于是,密勒日巴施咒降雹,將全村原本要收成的麥子全部摧毀,村人們都非常難過,紛紛集結想加以報復,但畏懼密勒日巴的咒術而不敢動手。

后來,密勒日巴想到自己犯下的這些罪孽,心里惴惴不安,生起了后悔之心,更擔心果報,便踏上了尋求正法的道路。起初他跟隨一位通達大圓滿的喇嘛學習佛法,修學沒有受用,這位喇嘛便推薦他去依止那洛巴的親傳弟子瑪爾巴大師學法。瑪爾巴曾三次前往印度求法,是西藏后弘期著名的大譯師,他將上樂等教法傳入西藏,建立了西藏的噶舉派傳承,是西藏后弘期早期大成道者傳統的代表人物。在前往瑪爾巴大師住所的途中,密勒日巴遇見后者扮作農夫在路邊等待著他。在瑪爾巴表明自己的身份后,密勒日巴即頂禮上師,然后將自己的三業作為供養,也把自己過去的遭遇詳細的說了一遍,然后祈求“即身成佛”的法門。瑪爾巴為了讓密勒日巴清凈他過去所造下的惡業,以幫助他未來學到最好的佛法,便開始給予他種種的考驗與磨難。瑪爾巴以脾氣暴躁兇猛聞名,他不但沒有立即給密勒日巴傳法,相反對他的這位新弟子不斷地進行言語的攻擊和身體的虐待,包括讓后者建造四個巨大的塔樓,并以各種無理的緣由令密勒日巴三次拆毀建好的塔樓,使其受盡身體的磨難。密勒日巴所造的塔樓今天唯留下一座,就是今藏南洛扎色卡古托寺(Sras mkhar dgu thog dgon)碉樓。被逼到絕望的密勒日巴先是策劃逃跑,后來考慮自殺,但就在所有的希望都要破滅的時候,瑪爾巴向他透露,密勒日巴從一開始就是他自己導師那若巴預言的弟子。他進一步解釋說,這些考驗不過是凈化他生命中早先所犯罪惡的一種手段。

瑪爾巴和密勒日巴

《密勒日巴尊者傳》和《八十四大成道者傳》在敘述大成道者求法和成佛的經歷時都強調上師的重要性。藏傳佛教中所謂的上師和我們現代意義上的老師不同。我們不應該將上師簡單地看作是一個擁有學問和傳授知識的人,所謂“師者,傳道授業解惑也”,盡管這常常是人們先入為主的觀念。在《密勒日巴尊者傳》中看到密勒日巴以求法者的身份接近瑪爾巴,這是上師和弟子關系成立的先決條件。因為受密宗的金剛誓言的約束,上師只能給那些心懷敬意接近他的人授予三昧耶戒,并在適當的時機給予他以密宗的啟示和指導。在上師和弟子的關系中最重要的是灌頂,該儀式從根本上改變了二者之間的關系,摧毀了受灌頂者的所有成見。灌頂的核心是上師對自己即為佛陀的揭示,以及受灌頂者對上師與佛陀無二的體認。此后,弟子的基本修行是重現這種終極的一體性體驗,并將其完全融入日常生活中。在藏傳佛教傳統中,“上師瑜伽”(Guru yoga, Bla ma’i rnal ’byor)修法十分重要,是四不共加行中最重要的一項,修此法的目的就是觀修上師即佛陀,將上師的身語意融入到自己的相續中,從而得到上師的加持和攝受。

色卡古托寺碉樓

在密勒日巴滌凈罪孽、被瑪爾巴認可之后,他接受了后者從印度帶來的許多密宗灌頂和指示,包括拙火、勝樂耳傳(bDe mchog snyan rgyud)、大手印等。瑪爾巴指導密勒日巴在崖洞中閉關修持,使他的道量獲得非常大的進步。后來,因為思念母親與家鄉,密勒日巴決定出關返鄉。而當他回到家時,看到的唯有母親的尸骨,妹妹則下落不明,悲痛萬分的他暈了過去,醒來后想起瑪爾巴大師傳授的口訣,即入定修法為母親超度,然后妥善安置了母親的骨骸。此時,密勒日巴真切地感悟到人生無常,執著于世俗的一切是毫無意義的事,于是決定舍棄世間八法,一心精進修行。于是,密勒日巴進入白崖馬齒(Drag dkar rta so)洞窟中精進修持,歷經種種磨難,修出拙火暖樂、種種神變等證量,最終成就正果。密勒日巴證得果位后,持續于西藏各洞窟中修行,過程中度化眾生。后因為食用一位嫉妒他的貴族子弟覺賽(Jo sras)供養的有毒食物而圓寂,享年八十四歲。他被下毒致死的故事與漢地禪宗祖師菩提達摩被菩提流志下毒致死的情節類似,也不過是一種宏化。死后徒弟們也對他舍利的歸屬權產生了分歧,這一情節也是模仿了佛傳中佛涅槃之后佛舍利分配的情節原型。

密勒日巴傳記唐卡

那么,《密勒日巴尊者傳》為什么會在西藏如此的流行呢?它為何具有如此之大的文學魅力呢?究其原因,我覺得一是與它的作者瘋僧兮嚕割高超的文學技巧和修辭手法有關。密勒日巴早期的傳記是其親傳弟子昂宗日巴(Ngon tshong ras pa)和崗波巴(sGam po pa bSod nams rin chen,1079–1153)根據他們個人經歷和回憶以及口傳傳統所寫。藏地瘋僧兮嚕割對密勒日巴的早期傳記進行創造性地改寫,最突出的特點是以第一人稱視角“偽自傳”的方式書寫。這反映的不光是一種文學手法,更是一種宗教意義上的身份認同。藏地瘋僧兮嚕割視自己為密勒日巴轉世。這種身份認同一是為他寫作密勒日巴傳記建立了正統性和權威性,二是他可以堂而皇之地將自己的很多“記憶”(個人的經歷和體驗)寫進其中,使得原來刻板的傳記變得有血有肉、豐富生動起來。相比于第三人稱的他傳,第一人稱的視角大大增強了可讀性和代入感。二是《密勒日巴尊者傳》中包含的主題:(一)罪孽和救贖,(二)對上師的信仰和忠誠,(三)歷經苦難,完成人生蛻變等等。這些主題都是文學作品中經典的、具有普世價值的話題。三是作者將全篇分成十二章,結構上模仿佛傳的十二宏化,使之具有了佛傳的建構,并且開頭還以“如是我聞”開場,增加了整個文本的權威性。四是藏地瘋僧兮嚕割活躍的時期正是雕版印刷術在西藏興起的時期,他率先采用了雕版印刷技術來印刷《密勒日巴尊者傳》和《密勒日巴道歌集》,印刷技術的革新大大提高了文本的傳播度。

藏地瘋僧兮嚕割《密勒日巴尊者傳》確立了瑪爾巴和密勒日巴作為藏傳佛教噶舉派創始人的祖師形象。它塑造的密勒日巴的大成道者形象從此成為藏地瑜伽行者的模范。《密勒日巴尊者傳》中出現了許多西藏南部的地名,將修行和成道的故事建立在西藏真實地理之上,構建了以洛扎地區的洛卓沃龍寺(lHo gro bo lung dgon)和色卡古托寺院為中心的神圣地理環境。作為出色的藏語文學作品,它成為了藏傳佛教傳記寫作的典范,同時也為整個西藏的文學創作、繪畫和表演藝術提供了生動的靈感。

上面我談到的瘋僧、大成道者,像濟公和尚、毗瓦巴上師都是介于真實和傳說之間的人物,他們是佛教史家們刻意塑造出來的理想型的“圣徒”,礙難將他們視為歷史人物。而密勒日巴雖有其人物原型,應該也是歷史中存在過的人物,但他最重要的傳記是在他去世三百年后寫成的,經過了高度佛教化和文學化的處理,難免加入了作者藏地瘋僧兮嚕割自己很多的個人情感和理解。像濟公和尚、毗瓦巴、密勒日巴,我們對他們的了解主要是通過高僧傳和圣徒傳(rnam thar)等宗教文本,他們的生平事跡已經被不斷地圣化和演繹,與歷史事實早已有了很大的出入。對他們的行為和神通的理解事關佛教信仰,非歷史學家所能隨意臧否。然而,在離我們當下不太遙遠的過去,亦曾經出現過以酒色而聞名世界的西藏“瘋僧”、活佛,他們的智慧、他們的瘋狂、他們的理想和他們的不幸,皆令世人為之動容、為之著迷,也深深勾起了善男信女們的惻隱之心。下面我要談的這位西藏“瘋僧”,就是被稱為“安多托缽僧”的根敦群培先生(dGe ’dun chos ’phel, 1903–1951)。他是轉世喇嘛,有蓋世的才華,曾沉溺于酒色,英年早逝。他短暫的人生留下了太多讓人驚嘆,又令人遺憾的東西。他的生活色彩斑斕、跌宕起伏,生前備受爭議,身后被捧為神明,當下他的事跡也正在被不斷圣化和演義。

六

多年來,我有緣多次閱讀、觀覽過根敦群培的各種資料,常常被他另類的人生經歷所震撼,有時不敢相信這些都是發生在這位西藏活佛身上的真人真事,掩卷又常難以自已,生起難抑的同情和悲憫之心。無明如我,殊愿他真的是菩薩化現,但私心也常把他看作像你我一樣的有情,總覺得他表面的瘋狂掩蓋著內心巨大的痛苦,他那些驚世駭俗的行為與其說是游戲,不如說是出于無奈。在此我斗膽暫且脫離前述之藏傳密教語境,改從俗家的立場,做一番歷史學家的功夫,對這位瘋僧何以如此癲狂、如此癡迷于酒色,權作些許純屬個人一孔之見的思量和揣度,來和大家分享。

根敦群培

根敦群培幼時曾被認定為一位寧瑪派高僧的轉世,故具活佛身份。但總其一生,活佛這個頭銜似乎從來沒有給他帶來過尊榮富貴,他的口糧常常是用他一流的繪畫手藝換來的,他的一切成就好像和他的活佛身份關系不大,他的行為可以像任何人,就是不像活佛,所以,我更愿意稱他為根敦群培先生。他出生于藏地藝術之都——安多的熱貢(今青海省內),七歲削發為僧,先于支扎寺出家,后入拉卜楞寺學經,二十四歲入拉薩哲蚌寺深造,三十一歲開始周游印度、錫蘭諸國,長達十二年。1945年返回西藏,不到兩年后即被投入監獄,遭囚禁近三年。1950年秋獲釋,不久往生于拉薩,享年僅四十八歲。

在他短暫的一生中,根敦群培顯現出了蓋世的才華。傳說他通十二種語言,聽起來像是傳奇。但他至少精通藏、梵、巴利和英文等四種語言,這對于一位西藏喇嘛來說已經是了不起的成就了,與他同時代的陳寅恪先生也不見得比得上他。他曾協助俄國人喬治·羅列赫(George N. Roerich,1902–1960)將藏文史學名著《青史》和法稱的《釋量論》從藏文翻譯成英文,自己又將寂天《入菩薩行論》的“智慧品”從梵文翻譯成英文。同時,他還將巴利文的《法句經》翻譯成藏文,將《沙恭達拉》《羅摩衍那》《信仰瑜伽——大黑自在天之歌》《事業瑜伽》《度母圣言》等九部古印度文學名著從梵文譯成藏文。眾所周知,西藏歷史上曾經出現過無數著名的大譯師,但他們都只是梵藏、漢藏或者藏漢翻譯的譯師,對譯師的定義是“知兩種語言者”,能將梵、巴利、藏、英四種語文互譯的西藏大譯師迄今唯有根敦群培一人。

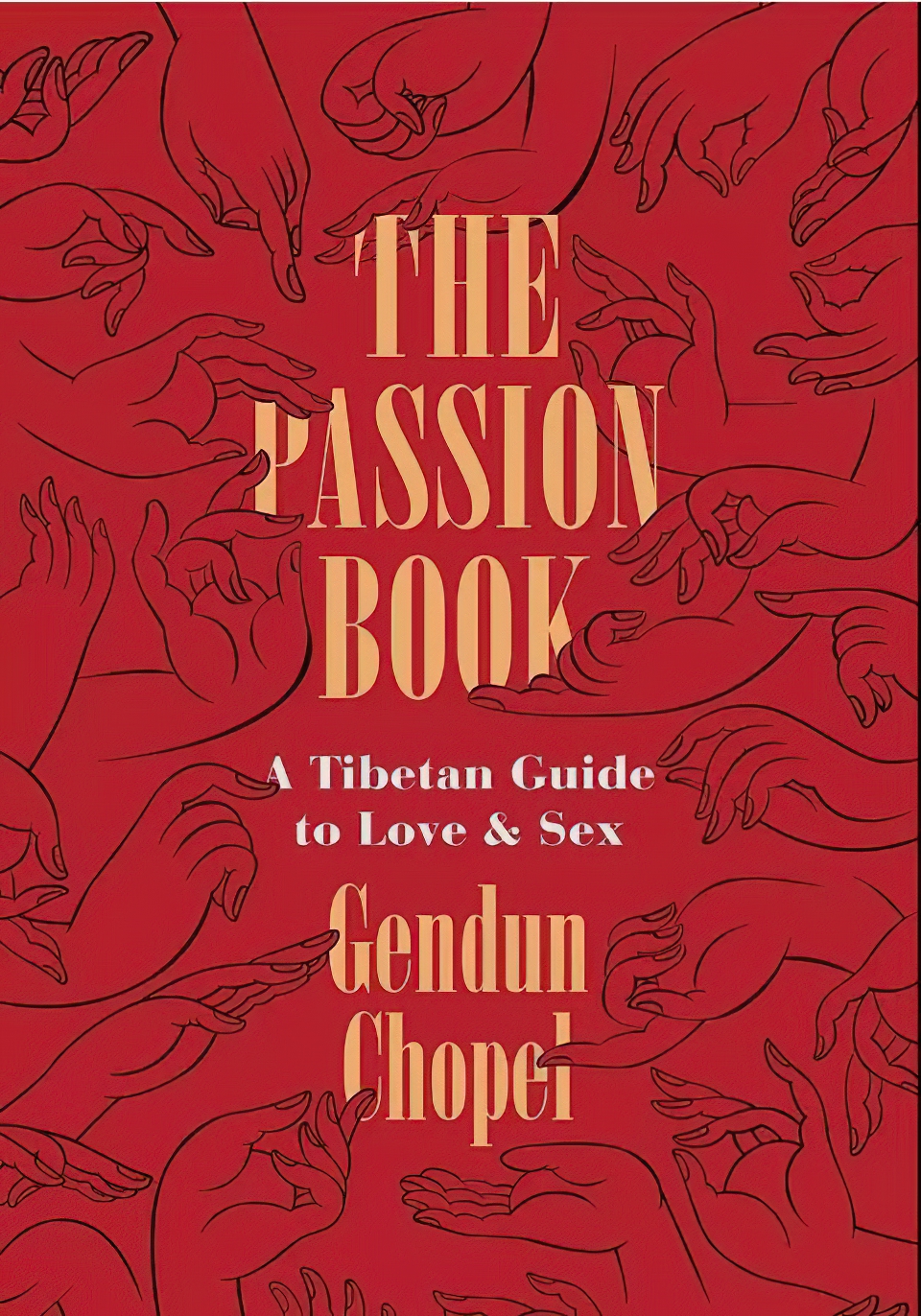

除了杰出的語文才能外,根敦群培先生還是一位學富五明的大班智達、天賦驚人的藝術(畫)家、才華橫溢的詩人、辯才無礙的論師、深具洞察力的哲學家、博古通今的歷史學家、興趣廣泛的游記作家、術有專攻的兩性學家、銳意改革的社會活動家等等。他寫作了西藏歷史上第一部現代游記——《巡禮周國記》,完成了西藏歷史上第一部從人文角度探討兩性關系的性學啟蒙書——《欲論》,他是西藏歷史上第一位利用敦煌古藏文文獻研究藏族古史的藏族史家,撰寫了舉世名作——《白史》;他寫作的《中觀甚深要點集萃之善說——龍樹密意莊嚴》是藏傳佛教傳統詮釋中觀學說著作中最富創意的作品;他還是“西藏革命黨”的發起人之一,對改革西藏的政教體制充滿了熱忱和期待。

與此同時,根敦群培先生確確實實是一個與眾不同的狂人。當他還在拉卜楞寺學經的時候,他就曾呵師謗佛,故意在辯論中站在外道立場上,為耆那教的“植物有情論”辯護,還對寺內最高佛學權威嘉木樣活佛(’Jam dbyangs bzhad pa)編定的教科書提出挑戰,最后被逐出了寺院。進入哲蚌寺后,他師從的是當時西藏最權威的佛教學者喜饒嘉措大師(Shes rab rgya mtsho, 1884–1968),可他根本就不把后者放在眼里,常常出言不遜,狂言“喜饒嘉措懂的他根敦群培全懂,他根敦群培不懂的喜饒嘉措也一定不懂”,課上經常與老師大唱對臺戲,極盡戲弄嘲諷之能事,被后者斥為“瘋子”。

去印度后不久,他就把喇嘛和轉世活佛的身份置之腦后,開始縱情聲色,尋花問柳,成了風月場中的常客。他花了多年時間收集、研究《欲經》等三十余種印度古代性學寶典,并結合自己和印度、喀什米爾女友們的房中實踐經驗,寫成了一部專論男女性愛六十四術的《欲論》。待他從印度回到拉薩,則更加放蕩不羈,詩酒華章,風月無邊。不幸淪落囚牢時,據說他竟然向當局提出要允許他帶個真人大小的充氣娃娃和他一起入獄,以滿足他在獄中的性需求。傳說后來他在牢中居然還曾與一位目不識丁的牧羊女子同居,酒過耳熱,興之所致,照樣賦詩澆愁。待終于從獄中獲釋,他卻已經變成了一個離不了煙酒的癮君子。

《欲論》英文譯本書影

顯然,早在去印度以前,根敦群培先生就已經目空一切,連當時最權威的佛學大師喜饒嘉措都入不了他的法眼,更何況其他那些面目可憎、迂腐無知的喇嘛、僧官呢?他們在他眼里大概除了可笑,就是可恨,他極不屑于與他們為伍。當他終于擺脫西藏神權政治的束縛,來到英國殖民統治下的印度,他日常面臨的又是現代和科學的雙重洗禮,其中有現代的學術、現代的藝術、現代的宗教、現代的旅游、現代的地理、現代的考古、現代的科學和現代的愛情,這一切都給這位本來狂傲不羈、不可一世的西藏喇嘛帶來了難以想像的巨大沖擊。根敦群培先生當時在印度和南亞其他國家結交的是世界一流的畫家、學者、詩人和宗教家,為了自由地生活和寫作,他甚至可以斷然拒絕泰戈爾先生讓他去大學教書的邀請,要不是第二次世界大戰爆發,他有可能就是第一位受美國藏學家邀請赴美講學的藏族學者了。

作為一名天才的學者,根敦群培先生求知若渴的天性在一個自由、現代的新環境中得到了最充分的發揮,他的知識結構遠遠超越了佛教世界世代傳承和堅守的大小五明。“讀萬卷書,行萬里路”的他知道了世界上有各種各樣和佛教不一樣的舊信仰和新宗教;他甚至知道歐美有一大批“神智學”的信徒醉心于獲取藏傳密教的神秘智慧;他對世界的地理和歷史有了很多的了解,遠遠突破了以須彌山為中心的佛教宇宙觀;他甚至對未曾涉足的歐洲也有了許多的了解,特別是對歐洲資本主義和殖民主義的本質和危害有了相當深刻的領悟和批判。他夸張地說過歐洲人的“智力超過我們千倍,他們很容易就可讓天真、老實的東方人和南方人腦袋打轉”。“他們的心中唯利是圖,他們的性欲比驢還強。”對于一位生活在上個世紀三四十年代的藏人而言,根敦群培先生所知道的東西實在已經太多太多,而他對現代世界之社會、科學、宗教、文化和藝術的了解給他帶來的無疑不只是求知欲望的滿足,更不是勇氣和力量,而更多的是激起了他對自己所處的這個遠離現代世界的小社會和舊宗教的失望、憤怒,乃至絕望。

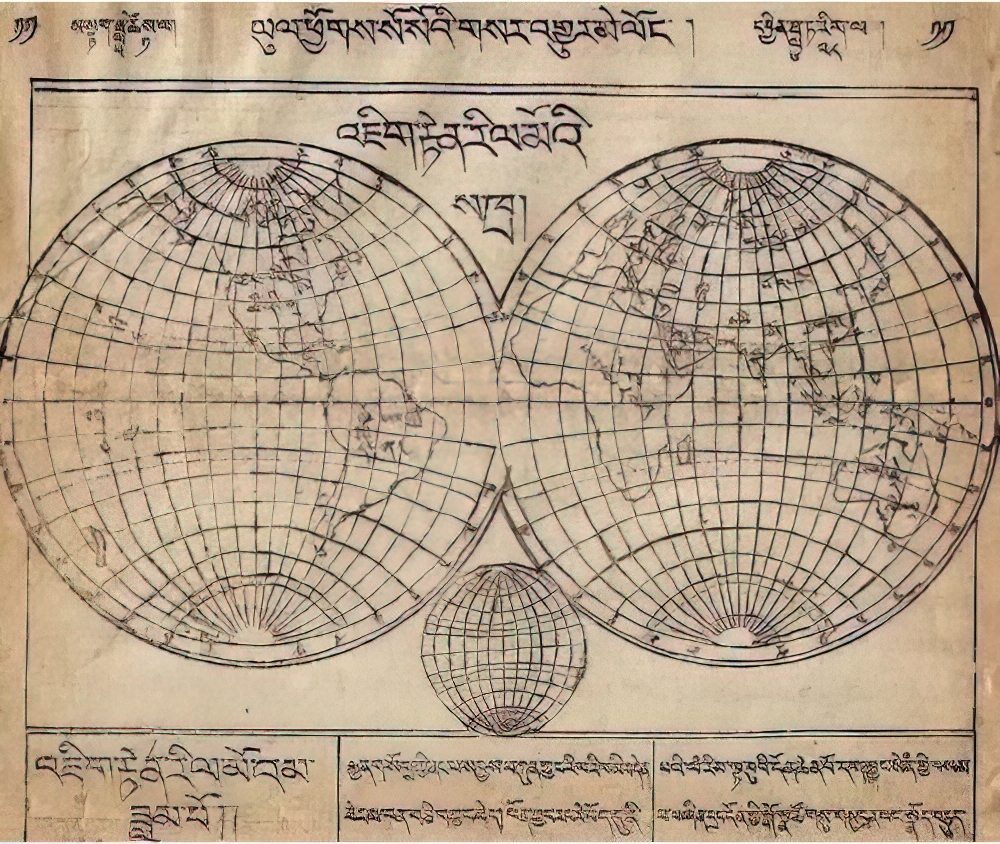

1938年,根敦群培先生用藏文發表了一篇題為“世界是平的還是圓的”的文章,想方設法要讓他的同胞們脫離他們世代信奉的一個精神的須彌世界,相信他們立足的這個現實的地球確實不是平的、方的,而是圓的。而此時希特勒已經吞并了奧地利, 奧托·哈恩已經成功完成了鈾的第一次原子裂變試驗,雙引擎的飛機已經飛上了天,世界上已經出現了彩色電視、圓珠筆、“超人”和迪士尼動畫片等等。不用說,西藏和現代世界之間的距離已經不可以道里計,先知先覺的根敦群培先生在寫作這樣的文章時,一定感受到了難以抑制的失望和喪氣。據說根敦群培先生臨終前曾對身邊人說過:“西藏沒有一個人像我。”確實,他超越他的那個時代實在太多,他是西藏歷史上第一位現代知識人。世人皆醉我獨醒,百無一用是書生。設身處地來體會根敦群培先生當時的痛苦、無奈,今天的我們當不難理解他為何如此的憤世嫉俗,乃至有點瘋狂,有點走火入魔。他也許并非有意要做一個離經叛道的“瘋僧”,在他的很多著述中我們可以看到他對佛教和西藏的精心維護。但他對宗教神權專制統治之下僵化、保守的西藏宗教和社會現狀的不滿,促使他只能以一種非常極端、離譜的行為方式來表達和發泄他個人的痛苦和絕望。

根敦群培為藏文《鏡報》繪制的世界地圖

傳說中的根敦群培是一位十分好色的喇嘛,據和他接近的朋友們回憶,當年他在印度時常常去逛妓院等風月場所,而他寫作的那部《欲論》似也為他好色的說法提供了相當有力的證據。而這一切開始于他遠赴印度,脫離格魯派僧伽之后。從一位轉世活佛到一位俗家眾的轉變當然是他個人的選擇,但這樣的選擇與其說是因為他好色,不如說是他對極端不自由、不平等的西藏神權社會的抗議和反抗。在今天神話化了西藏形象中,西藏聽起來似乎一直是一個男女平等、兩性自由的社會,事實上,根敦群培先生當年所處的那個西藏原本是一個神權統治之下極端男性沙文主義化的社會,婦女根本沒有任何社會地位,兩性關系也完全由男性主導,無平等可言。所以,他追求自由、平等的兩性關系,正是他個人的現代性、先進性的表現。他撰寫《欲論》的目的無疑不是為了誨淫誨盜,而是宣導從世俗生活的角度理解男女情愛、追求兩性性愛的喜樂;他描述的六十四種情愛藝術,說的主要是如何激起女性情欲和提升女性快感的技巧。這樣鮮明的男女平等意識和對俗世的男女性愛喜樂的大膽追求,對飽受宗教神權統治壓迫的西藏人民來說顯然具有十分積極的啟蒙意義,但它無疑也遠遠超越了他所處的那個時代。

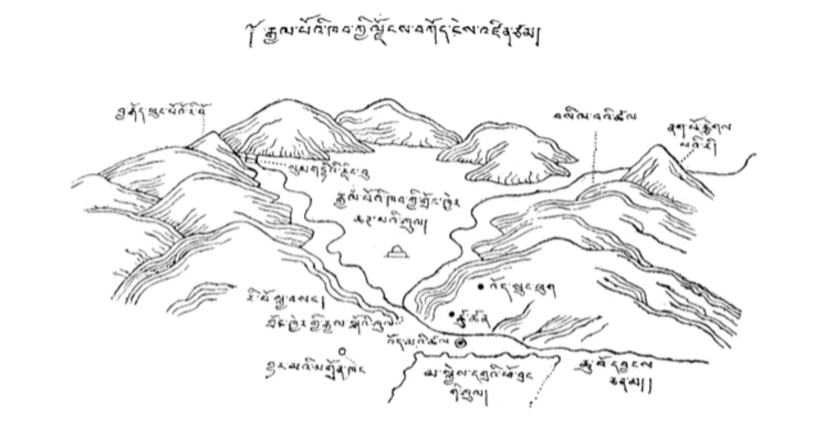

根敦群培旅居印度期間繪制的王舍城勝跡圖

根敦群培先生還是一位十分天真的革命家。在印度和南亞生活的十二年中,他接受了足夠多的現代、科學和民主、自由等先進理念,也對英國在印度的殖民統治和印度的國家獨立運動有切身的體驗,對英國殖民者對西藏的企圖有頗深的警覺,他幻想著能夠運用孫中山先生的三民主義理論,用改革,甚至革命的手段來推翻、改造西藏地方腐朽、落后的政教體制,所以他成了在噶倫堡成立的“西藏革命黨”的發起人之一。當他于1945年后期繞道不丹沿邊境返回西藏時,據說曾受“西藏革命黨”領袖邦達繞嘎的委托,繪制了邊境的地圖,還寫下了相關的文字說明。天真的他當時或許并不知道這些地圖最終是為南京國民政府準備的,竟然將它們交給英國殖民者的郵傳送往印度,結果被英國駐江孜的商務代表黎吉生(Hugh Edward Richardson, 1905–2000)截獲,并轉交給了噶倫堡警方,由此埋下了根敦群培先生一年多后被西藏地方政府投進監獄的伏筆。

根敦群培先生重新回到拉薩時,曾經歷了一小段榮歸故里的喜悅,門前不斷有達官貴人造訪,身邊聚集了不少學法的弟子,甚至那位洋大人黎吉生也曾來向他請教如何解讀吐蕃金石碑銘的學術問題。他自己正致力于解讀敦煌古藏文文獻,撰寫傳世名著《白史》,還正幫助布里亞特蒙古人格西曲扎編寫《藏文字典》。但是,根敦群培先生依然與富貴無緣,時常還得靠替別人繪畫、寫字維持生計,而一肚子的改革理想自然永遠只能是鏡花水月。不曾想到的是,一年多后,根敦群培先生竟被以傳布偽鈔的罪名鋃鐺入獄,且一關就近三年。至今沒人能夠說得清楚他到底為何被捕入獄,但當時謠言四起,眾說紛紜,聽起來都不靠譜,盡是些莫須有的栽贓。有人說他是蘇聯的特務,有人說他是國民黨的特務,有人說他是共產黨,又有人說他是法西斯,有人說是因為他開罪了當時的權貴噶雪巴,還有人說正是那位洋大人黎吉生告了密才把他送進了監獄。不管到底是什么原因,根敦群培先生被投進了監獄、被剝奪了一位天才知識人的所有尊嚴和權利。想想這還能不讓他真心體會到什么是身似浮云、心如死灰嗎?事已至此,滿肚子的學問、一腦袋的理想,頃刻間統統變成無用和可笑的東西。何處又能排解這份曠世的委屈和怨憤呢?身陷囹圄的根敦群培先生當時一定是“慨當以慷,憂思難忘。何以解憂,唯有杜康”。于是,一位天才蓋世的藏族精英知識分子從此萬劫不復,變成了一名酒鬼、煙鬼。這是酒之罪?抑或人之罪?該下地獄的難道應該是這位不幸破了酒、色之戒的可憐的西藏轉世喇嘛嗎?

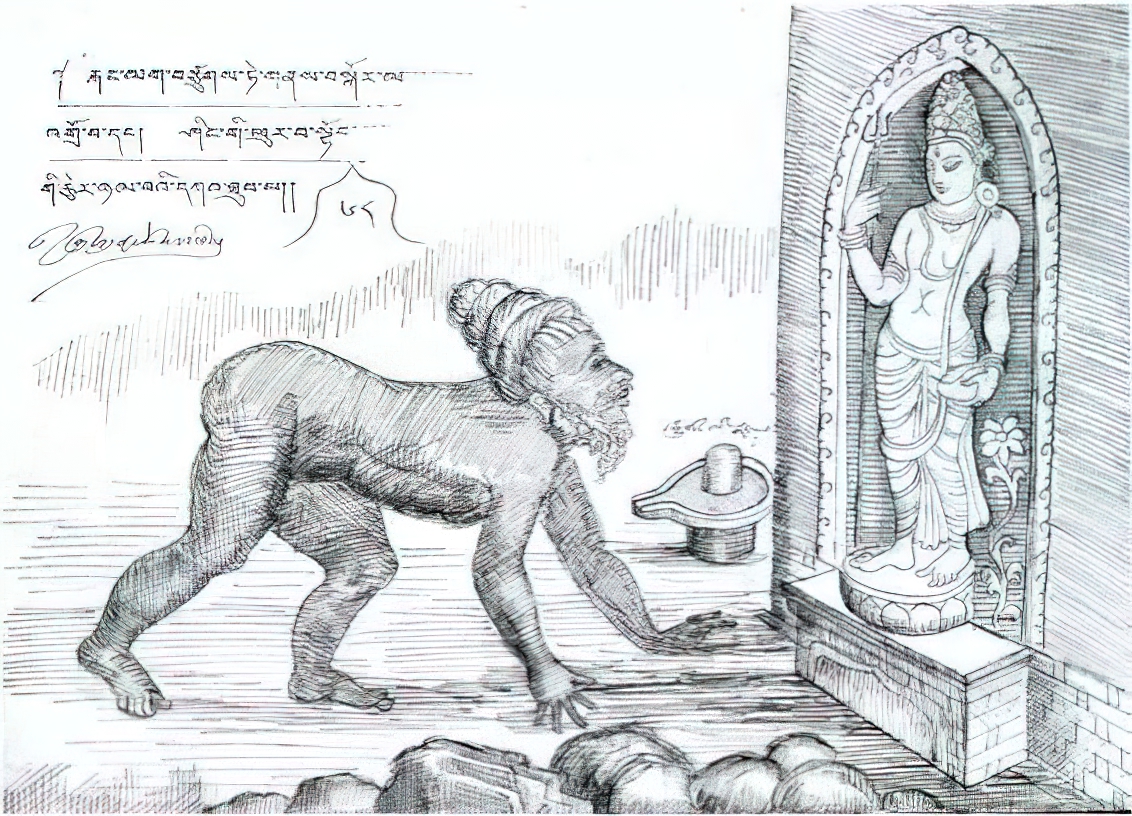

根敦群培旅居印度期間鋼筆素描“雙手雙腳匍匐著地的朝圣者”

今天,像我這樣的凡俗之人為根敦群培的命途多舛扼腕嘆息,感嘆“天妒英才”,其實對他如此離經叛道的瘋癲行徑我們同樣應該從出世的角度去理解。古往今來,天才大多數命途多舛,就如紅顏薄命一樣。明代“吳中四才子”之一的唐寅(1470-1524)在謫居桃花塢時曾寫下這樣的傳世名句:“別人笑我太瘋癲,我笑別人看不穿。不見五陵豪杰墓,無花無酒鋤作田。”唐伯虎詩中表達的“瘋癲”是一種經歷了人生的大起大落之后,豁達大度、超然物外的人生態度,是普通人難以達到的人生境界。但是,這種境界終究不過是文人墨客退居江湖之遠時,明哲保身的權宜之計和聊以自慰的繾綣情懷,而根敦群培身上表現出來的“瘋癲”卻不是一種傳統文人在壯志難酬、人生不遂意時,飲酒作樂、嘯傲山湖的自我解脫或者精神療愈。他的“瘋癲”具有印藏佛教傳統中大成道者的風骨,在看似放浪形骸、荒誕不經的生活狀態下,隱藏著一副大慈大悲的菩薩心腸。例如他寫作《欲論》針對的是西藏當時極端的男尊女卑的社會環境,流露出對女性倍受封建習俗禮教壓迫的至深同情,提倡賦予女方支配自己身體和追求性愛喜樂的自由;他發表《世界是平的還是圓的》是為了讓西藏人們擺脫傳統佛教的宇宙觀,接受現代科學的洗禮。這有點像是歐洲文藝復興時期提出“日心說”來挑戰羅馬教廷的“地心說”的尼古拉·哥白尼(Nikolaj Kopernik,1473–1543);他加入“西藏革命黨”是為了使用當時先進的三民主義理論,對西藏從中世紀以來腐朽、落后的政治體制及社會進行革命性改造,將西藏從噶廈專制政府中解救出來,建立起彰顯現代自由民主思想的政權。以上根敦群培的種種“瘋癲”無不透露出他與于當時處在宗教神權陰影之下的西藏格格不入的自由、民主和科學精神。他的“瘋癲”不是“人生在世不稱意,明朝散發弄扁舟”的任性灑脫,而是一種超越他所處的時代的精神自覺,是在鐵屋中拼盡全力的吶喊,是對絕望以卵擊石、孤注一擲的反抗。從佛教的角度講,根敦群培的“瘋癲”是心系眾生、慈悲為懷、以救度為目的菩薩行,是大成道者的神通化現,盡管他引導西藏人去往的不是佛教理念中的極樂凈土,而是一個自由、和平和平等的現代社會。

根敦群培繪制的密勒日巴布面唐卡

最后,我要強調的是,我做這項研究的目的是為了回到歷史的、密教的語境中來理解印藏佛教的大成道者傳統,對這個傳統做一些密教解釋學的工作,搞清楚大成道者為什么會有諸如此類的離經叛道、違背人倫、常人無法理解的怪異行為,而這些修行背后的動機、目的和意義又是什么。對于這些問題,以上我以三位大成道者為例,嘗試給出了我的解答,相信大家聽過之后也都會有一些自己的理解和感悟,也可能會對他們的“瘋癲”有不同的解讀。歸根到底,我采取的是一種語文學和歷史學的學術的路徑,來走近和接受大成道者傳統。在此之外,我們也不能忽視和否認另外一種接受大成道者傳統的方式,那就是信仰的路徑。我想起在康寧寺讀書期間常聽到堪布多杰說的一句話:“要相信佛法的不可思議。”在很大程度上,世俗社會的生活經驗賦予我們的先入為主的觀念和行為準則,決定了我們今天對“瘋癲”的看法。從信仰的角度來看,當批評者把大成道者的行為解釋為一個瘋子不合時宜、毫無邏輯的行為時,他很可能還未體悟到大成道者“瘋癲”行為背后的宗教性的甚深密義,他的理解和分析直接排除了大成道者對他心靈的救贖效應;相反,那些對大成道者通過象征性的語言和行動傳遞的意義持開放態度的人,則會從這種效應中獲益。同樣,從佛陀的觀點來看,教條主義的道德家秉持僵化的社會和道德準則,并不比大成道者以誘導眾生覺悟為目的的“墮罪”行為更加高尚,后者的“瘋癲”使更多的人走上修佛之路,帶來更多的社會和道德效益。

參考文獻:

中文

瑪麗 · 道格拉斯:《潔凈與危險:對污染和禁忌概念的分析》,黃劍波、柳博赟、盧忱譯,商務印書館,2020年。

休·B. 厄本:《極端的東方:東方學家想像中的“密教”范疇的構建》, 李夢妍譯,見沈衛榮編:《何謂密教?關于密教的定義、修習、符號和歷史的詮釋與爭論》,中國藏學出版社,2016年,168–206頁。

沈衛榮:《〈大乘要道密集〉與西夏、元朝所傳的西夏密法——〈大乘要道密集〉系列研究導論》,見沈衛榮:《西藏歷史和佛教語文學研究》,上海古籍出版社,2010年,347–391頁。

沈衛榮、安海燕:《從演揲兒法中拯救歷史——元代宮廷藏傳密教史研究》,中華書局,2022年。

沈衛榮、侯浩然:《文本與歷史:藏傳佛教歷史敘事的形成和漢藏佛學研究的建構》,北京大學出版社、中國藏學出版社,2016年。

克里斯蒂·K. 魏德邁:《牛肉、狗肉和其他神話:大瑜伽續儀軌和經典中的涵指符號學》,孫鵬浩譯,見沈衛榮編:《何謂密教?關于密教的定義、修習、符號和歷史的詮釋與爭論》,346–384頁。

休·B. 厄本:《論斷怛特羅的“疾病”》, 曾漢辰譯 ,見沈衛榮編:《何謂密教?關于密教的定義、修習、符號和歷史的詮釋與爭論》,207–268頁。

西藏瘋行者:《密勒日巴尊者傳》,張澄基譯,佛教大乘經典編譯所,1965年。

亞歷克西斯·桑德森:《金剛乘:來源和功能》,張凌暉譯,見沈衛榮編:《何謂密教?關于密教的定義、修習、符號和歷史的詮釋與爭論》,51–70頁。

外文

Davidson, Ronald, Indian Esoteric Buddhism: A Social History of the Tantric Movement. New York: Columbia University Press, 2002.

Davidson, Ronald, Tibetan Renaissance: Tantric Buddhism in the Birth of Tibetan Culture, New York: Columbia University Press, 2004.

Dowman, Keith, Masters of Mahamudra: Songs and Histories of the Eighty-Four Buddhist Siddhas. State University of New York Press, 1985.

Larsson, Stefan, Crazy for Wisdom: The Making of a Mad Yogin in Fifteenth-Century Tibet. Leiden, Boston: Brill, 2012.

Linrothe, Rob (ed.), Holy Madness: Portraits of Tantric Siddhas. Chicago: Serindia Publications, 2006.

Lopez, Donald S., Jr., The Madman’s Middle Way: Reflections on Reality of the Tibetan Monk Gendun Choephel. Chicago: The University of Chicago Press, 2006.

Quintman, Andrew, The Yogin of the Madman: Reading the Biographical Corpus of Tibet’s Great Saint Milarepa. New York: Columbia University Press, 2014.

Schroeder, Ulrich von, Empowered Masters: Tibetan Wall Paintings of Mahāsiddhas At Gyantse. Chicago: Serindia Publications & Hong Kong: Visual Dharma Publications LTD., 2006.

Shahar, Meir, Crazy Ji: Chinese Religion and Popular Literature. Harvard-Yenching Institute Monograph Series, 48. Cambridge: Harvard University Asia Center, 1998.

Stearns, Cyrus, Luminous Lives: The Story of the Early Masters of the Lam ’bras Tradition in Tibet. Boston: Wisdom Publications, 2001.

(本文首發于《中國文化》第五十六期,澎湃新聞經作者授權轉發)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司