- +1

匿名十三年 | 流動中的世代

Sixth Tone(第六聲)此前舉辦英文非虛構寫作大賽,以“世代”為主題向全球寫作者征稿,最終12篇稿件從來自全球22個國家的近450篇投稿中脫穎而出,獲得獎項。獲獎作者中有穿梭于中美之間的華裔移民、居住在上海弄堂的意大利撰稿人、熱衷觀察世界的中國學生……他們以扣人心弦的筆觸寫下歷史潮流下的個體命運、對家庭傳承的復雜情感、國際交流中的碰撞和收獲,展現出當代中國與世界發生聯結的多元樣貌。

(本文獲第六聲英文非虛構寫作大賽一等獎)

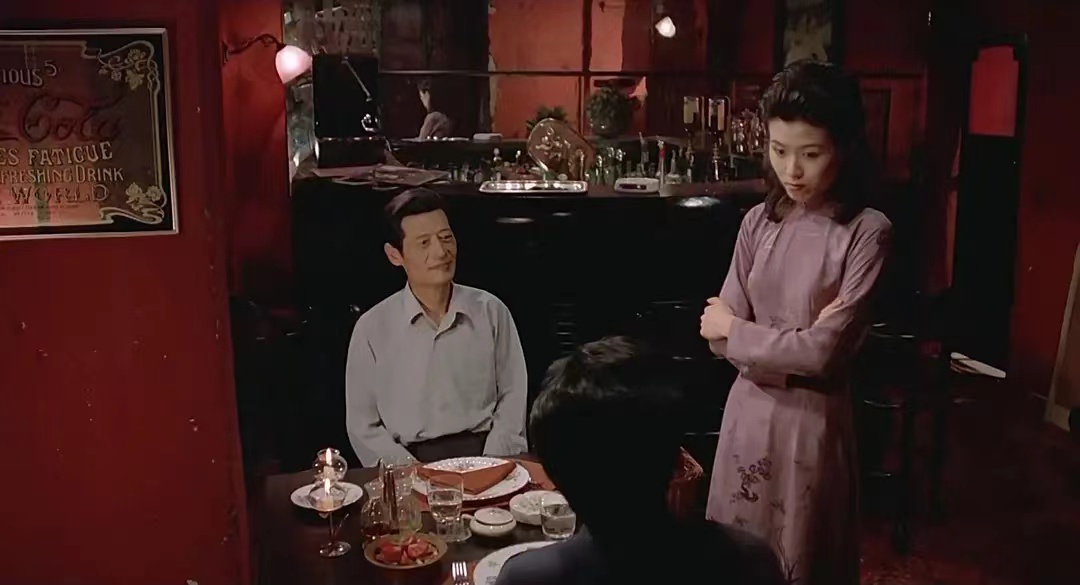

本文圖片來自于許鞍華電影《投奔怒海》

作者:段文昕

英文翻譯:Wang Jiyuan

一

坐在隔離酒店的床上,電視播放綜藝節目的背景音,歡笑吵鬧,永蘭俯下身去,按了按自己的小腿肚,盡管已經出獄一個月,腿上仍然有鐐銬的印記,她試著拍一張照,覺得很丑,又將照片刪掉。

她記得那天判決完畢,走出新加坡法院,獄警將鐐銬扣在自己的手腳上,沉重的鐵環讓她往下墜,就像電視上看過的情節。恐懼和憂傷涌出眼眶,這是她決定自首以來,第一次沒有忍住,哭了。

判決書上,永蘭的罪名是逾期逗留。2009年,永蘭花一萬中介費,辦理了新加坡的旅游簽證。抵達新加坡,她給自己定了一個新的期限:不回國,一直工作到被警察抓住的那天。一開始,她住在福州老鄉的群租房里,屋內最多時擠過二十個人,大多和她一樣,是沒有身份的黑戶。

永蘭的家鄉福清——一個臨近低矮青山和內海的小鎮,于上世紀九十年代掀起出國打工潮。因受教育程度有限,又不甘于縣城低廉的薪水,不少人選擇用偷渡、假結婚、換人頭(指借用別人的護照)等非法方式出國,他們將華人超市開進阿根廷,把按摩店擴張至唐人街,足跡遍布日本、韓國、英國和美國。

與永蘭同屋的福建男人,一賺到錢便愛去喝酒,就像她曾經的丈夫。半夜回來,酒瓶砸在地上,哐哐作響。玻璃碎渣令永蘭恐慌,她聽到鄰居報警了,于是趕緊收拾東西,趕在警察來之前離開。她按照過來人的經驗,把別人的工作準證復印,再貼上自己的照片,試著去租本地人放出的房子。房東不放心,核實出身份是假的,永蘭再次搬了出來。如此折騰三四趟,后來,她認識了一個膽大且缺錢的馬來西亞人,他的女朋友和永蘭是同鄉,大家互不說破,便住下了。

因為沒有工作準證,永蘭選擇做鐘點工,不用查驗證件,用手機溝通,現金結算,工資可觀,危險更小。十三年來,永蘭的日程幾乎沒有變化。她一周做十戶人家,清晨六點起床,八點抵達雇主家開始工作,午飯是打包的三新幣的海南雞飯,她常坐在樓道間,在十五分鐘內匆忙吃完,才能在下午一點準時到達另一戶人家。

永蘭的第一任雇主是一對中國夫婦,在新加坡從事科技工作,待人和善。他們的兒子也在新加坡長大、成家,待兒媳懷孕后,永蘭便轉到他們的新家,繼續舊日的工作。

為了不暴露黑戶的身份,大多時候,她會說自己是陪讀媽媽或單親媽媽,辛苦勞動是為了孩子的學費。到了年輕女孩家,永蘭就強調自己是隨丈夫來的,男人在身邊。她稱之為“善意的謊言”,說多了便習慣,但有時也容易混淆,有一回,她忘了自己是單親媽媽還是陪讀,在雇主前說錯了話,回去后,她告誡同伴,謊話不要編太多,認準一個就好。雇主常常會被她們騙倒,直至警察打電話來通知,他們才恍惚地問:“謊言講得那么美,怎么會是假的?”

新加坡的熱浪如海,纏繞不絕,人同被單一樣曬著。從三十歲邁進四十歲,永蘭發現自己變得更怕熱,尤其在掃廁所時,白凈的瓷磚映出她被汗打濕的影子,像云投下的陰影。朋友笑永蘭笨,為什么不開電扇,一直對著馬桶吹。她連說不行,這是在別人家干活,開電扇不就成了享受。到了春節,永蘭還會把女兒寄來的家鄉特產——魚丸和紫菜送給雇主,再給小孩塞一封紅包。

找她的人漸漸多起來。永蘭曾給一戶印尼人家做清潔,只去一次就拒絕了。她走進廚房,看見墻壁上粘附厚重的油污——他們愛炸東西的痕跡,氣味很重,永蘭擦起來太累。在新加坡的中國人,有許多繁瑣的講究,雇主警告她:小心家里的地板,是大理石的;別摸柜子上的包包,很名貴的。永蘭的手連忙停在空中,心里默念一句:“去你的”。有一回,她在熨衣服時燙出一個洞,女主人拉住她,說衣服是在香港買的,真絲材質,得賠兩百新幣。永蘭上門,每回只收一百,她干脆搭上這次工錢,再也不來了。她很懷念在新加坡當老師的英國夫妻,總和她保留禮貌、合適的距離。每當工作開始,夫婦二人就會把孩子帶到室外騎腳踏車,到結束時間再回來。有需要叮囑的,他們便寫張英文紙條放在柜臺,永蘭半蒙半猜,實在看不懂的,就帶回去讓男友杰哥翻譯。

永蘭和杰哥是在一場卡拉OK上認識的,剛到新加坡,女伴把認識的朋友叫出來一塊玩。搖晃的彩燈下,男男女女,永蘭顯得比較沉默。第二天,她接到了杰哥的電話。杰哥是新加坡本地人,比永蘭大12歲,他的妻子早年過世,留下兩個女兒。杰哥有一家汽車修理廠,雇了一位馬來西亞工人。杰哥在電話那頭,問道:“我要養你,可以嗎?”她愣了一下。

永蘭知道身邊兩個女伴,都找了本地人作男朋友,這也是她們的生活支柱。她們備著兩個手機,可以不留痕跡地和多個男人保持聯系。曾經留學新加坡的女作家九丹,在小說《烏鴉》中寫過被新加坡人稱作“小龍女”的中國女人,她們的天地在夜總會、酒店、床單和浴室內。來錢快,也更容易被警察覺察。

二

永蘭同意了兩人搭伙過日子的請求,杰哥又問她需要多少錢,永蘭算過國內家人的開銷,提出要五千人民幣。聽到后,女伴笑她笨,說沒有人像永蘭這樣,“一棵樹上吊死”,來新加坡還過安穩日子,直至2019年末,新冠肺炎席卷,大家又羨慕起她的安穩。

沒有身份無法進出醫院、打疫苗,領口罩,她們的生存空間在不斷收緊。永蘭一邊做工,一邊學習打完疫苗之后的感受,并盡可能講得真實細致。“打完沒什么反應”,她這樣對雇主說,“就是有點犯困”。

一條短信在她們間流傳,那是有工作準證的人的疫苗記錄,上面具體有接種的時間、地點,種類,她們保存好,將姓名換成自己的,展示給雇主看。永蘭還會把緊缺的口罩送給雇主,以表示自己也能從政府處領到。

2020年的早春,因為房東欠債賣房,永蘭不得不搬離居住了十年的屋子。生活好像自那一日開始滑坡,變得劇烈而危險。

四月,新加坡頒布封城令,人們進入公共場合需要追蹤碼。商店、菜市場、百貨公司門前立著保安和檢測儀器,永蘭無法進去。兩個月來,她的餐桌上幾乎沒有葷菜,只有吃素,以及雜貨店里賣的干糧、馬鈴薯、地瓜。她偶爾會去杰哥家住,讓杰哥多買一些食物,順便給獨居的朋友送去。

街上巡邏的警察更多了,她將習慣的夜跑改成一周一次,晚上幾乎不出門。

唯一不變的是做工,將口罩系緊,永蘭仍舊是一家一戶地跑。沒想到連公寓也開始檢查證件。她索性坐在門外邊,看見推兒童車的人家開門,趁機跑進去。進入家中,永蘭和雇主抱怨幾句:“今天又查我,好嚴格啊。”

杰哥的小女兒是護士,偶爾會回杰哥家住。2020年9月29日晚上,永蘭做了三菜一湯,三人圍坐著吃飯,永蘭發現杰哥的女兒有些咳嗽。睡前,她敲開杰哥女兒的房門,提醒她注意身體,還遞去一杯熱水,就像往常平淡的夜晚。

次日清晨4點,杰哥的女兒打來電話,說自己確診了,按新加坡的政策,永蘭和杰哥需要居家隔離。

家,這個詞對永蘭而言很模糊。永蘭考慮了四小時,覺得無處可去,決定要自首。同時,她清晰地感到,無論是回去還是留下,自己都會后悔。

假如,永蘭想過許多可能。假如她在杰哥家隔離,即便感染了也無法進醫院治療。假如她去移民廳自首,或許有接種疫苗的機會。疫情爆發以來,白天的警力也在加強,她們建的許多微信群,不斷因為共同好友入獄而解散、彼此刪除。有個朋友被抓到遣返回國后,勸永蘭去自首。

“去自首,起碼還可以穿得漂漂亮亮的。”朋友說道。

九月的新加坡,偶爾飄來很短暫的涼意。下午,永蘭挑了一件黑白條紋衫換上,橫豎看了看,也沒覺得多漂亮。她的衣服都是兒子從國內淘寶轉寄來的,整理過后,又扔掉不少,最后只剩下一個行李箱,再加上一個背包,像一名簡單、輕松的游客。

在進移民廳前,永蘭和家人撥了一通視頻電話,母親、女兒、兒子,濃縮在屏幕的四方格里,永蘭簡述自己的決定和安排。女兒從她盡量保持的冷靜語氣中,聽出一絲死亡的寒意。女兒哭了,讓她拍一張自己的照片。永蘭打開了美顏相機。

她的身形清瘦,大概是堅持跑步的原因,眉毛理得很纖細,雙頰飽滿。黑色口罩上方一雙眼睛明亮,仿佛被水洗過,安靜地看向家人。

被送進樟宜女子監獄前,移民廳的長官向永蘭拋來一個機會。一男一女站在審訊室,嚴肅地問道,永蘭認不認識像她“這樣的人”。他們早查過永蘭的手機,還有幾個沒來得及完全刪除的回信。長官問她,要不要來當警方的線人。只要以工作為名,把這些人叫出來就可以了。

永蘭搖了搖頭,說自己做不來。女長官換過溫和的語氣,說假如給她線人準證,能讓她在新加坡正常打工,做不做線人?

男長官用英文竊竊問道:“有這樣的準證嗎?”

永蘭接著問:“有嗎?有假如的嗎?”

男長官很驚訝:“你會講英語?”

永蘭說:“我不會,但你們就是這個意思。”

女長官只好承認,確實沒有這樣的準證,不得已讓永蘭出門去了。

她知道做線人的誘惑力,有人拿到十年的工作準證,不必再為身份發愁。有人拿了八千新幣,附加一張回國的機票。但她也知道,自己的好朋友就是被線人舉報才抓進去的,在監獄內感染了疫情,至今仍沒有治好。

三

做完核酸檢測,永蘭需要先隔離十四天。她領到一個箱子,里面裝有牙刷牙膏、一塊香皂,兩卷廁紙,這是一周的用量。獄警還給每人分發一張草席,兩床被子。每日清晨5:30,她們起來整理床鋪,輪流洗澡,穿戴整齊,等待長官巡房。到了晚上九點將被褥鋪好,再等待檢查。盒飯按點從門下的窗口遞進來,大家席地而坐,吃完再遞出去。后方用隔板擋住,形成一方衛生間。

監獄里,永蘭認識了林姐,她們有共同的好友,共同的家鄉。隔離間內,有新加坡阿姨,印尼女孩、印度女生,五人語言不通,都顯得有些沮喪。

唯有林姐是快樂的。逾期逗留的十四年零六個月,林姐通過放貸款,攢下兩百五十萬人民幣,她待夠了,很輕快地到移民廳自首,隨身行李多得讓打包的長官發愁。林姐手一揮,大氣地說,回國之后,要請全村人吃自助餐,再買幾件好的大衣。

看印尼女孩長得美,林姐想讓她當兒媳婦,拉永蘭來作翻譯。她用僅會的幾個英文單詞問女孩:“林姐有很多money,你要不要嫁給她的son?”不知道怎么表達金額,永蘭寫了個二,加上許多零,五人笑成一團。

林姐又問,印尼女孩怎么會到這里來,犯了什么事。女孩不語,林姐再去問別人,眾人沉默。

永蘭攔住林姐,說:“林姐,每個人到這里來都有他們的心結,不要再問了。”

約莫到了第十天,印尼女孩才開口,說自己做女傭,在雇主家遭到虐待,所以想去報復小孩,結果被攝像頭拍到,于是被關進來。

隔離期滿,永蘭發現自己沒有感染的癥狀。隨即,她被換到監獄的四人間,她驚喜地看見,林姐和自己在同一個房間,她剛想慶祝兩人的重逢,一位坐在旁邊的老太太,做出縫住嘴巴的動作,又一個人開口了,用英語解釋道:“少說話,不要問”。

永蘭看出來了,那位老太太,應該就是監獄里的“大姐”。

大姐是一位娘惹毒梟,在獄中已經待了四十年,獄警很照顧六十八歲的大姐,常常會來她們房間問候,有事情一叫就到。大姐身旁是一位馬來人,身形很胖,信奉回教,常窩在一角念詞、做禮拜。

永蘭私下和林姐商量,她們初來乍到,不如承擔打掃的責任。由林姐拿飯,抹地,永蘭打掃廁所。永蘭還會順便把大姐的拖鞋從門外拿進來,再替她拿出去。被林姐看見了,很生氣地說,永蘭太積極了,搞得自己也要這樣做。

永蘭耐著性子和林姐解釋,算了,大姐年紀老,我們讓著她。林姐沒有擦干凈的地板,永蘭就拿出自己洗澡的肥皂,重新擦一遍。

讓一點,再忍忍,永蘭總抱持這樣的態度。在新加坡的十三年,她看見太多破碎的生活,混亂的感情。永蘭的同鄉阿敏,因為沒有錢,不敢離開酒后施暴的新加坡男友。陪讀媽媽阿芬,在新加坡待了23年,在工作的菜場感染了新冠疫情,一天下午回到家,阿芬發現房東把她所有的衣服都丟在門口。她只好自首回國。永蘭也有快要忍不下去的時候,尤其當她和孩子吵架,隔著手機,怒氣就快突破那層束縛的,名為母親和長女的道德薄膜,她說自己明天就要拎著東西回國, 永蘭話音一落,電話兩頭的人都安靜下來。

十三年過去,永蘭堅持在新加坡工作,直至為家人買下一套商品房,供女兒出國留學,兒子即將大學畢業,日子似乎有了希望,就像她擦過的地面,變得更加明朗。她正打算再攢一些錢,卻走到告別的時刻。

高中輟學的永蘭,在監獄里讀了四本書,她印象最深的是九把刀的愛情小說,情節起伏,里面的人物一會愛一會恨。每天,大家能出門活動一小時,那是她們唯一不用戴鐐銬的時刻。監獄兩層的鐵門都被打開,永蘭看見女人們身穿白色囚衣從鐵門內走出來,一間間、一排排,又融成一團,淡綠色的墻壁上,影子重疊,又分開。公共電視上輪流播放馬來和印度的影視劇,聽起來很陌生。永蘭還瞥見一個很像男生的囚犯,常常與另一女孩貼得很近,每當此時,獄警就大聲斥責兩人分開,身邊傳來奚落的笑聲。永蘭漸漸明白,隨后和大家一起笑起來。

查房開燈,睡前關燈,時間就在一明一暗中流走。十四天滿,獄警叫她們收拾東西,準備出去。沒想到,娘惹大姐忽然起身,送給永蘭一個擁抱。大姐指指地板,比出稱贊的手勢。

在獄中二十八日,永蘭學會說幾句英語,例如向長官問候早午晚安,讀手腕上的四位編號,喊到時要大聲說Yes。直到她在移民廳聽見別人字正腔圓地喊“到”,很響亮,她才醒悟過來。她小聲問林姐:“我們要講中文吧?”反倒是林姐,擺出輕松的表情,讓她直接講yes。

林姐說:“現在學了不用,以后什么時候用?”永蘭想了想,覺得很有道理。

因為戶籍問題,永蘭的護照始終辦不下來,她在移民廳住了幾天后,被暫時放出去,等待消息。林姐則在出獄兩天后,踏上了回國的飛機。走之前,林姐問永蘭回國的安排。

她想了想,說:“我兩手空空的,推個三輪車,去賣肉骨茶算了。”

永蘭又想到,自己還不會騎三輪車,變得更沮喪了。

林姐很詫異地問:“怎么從新加坡回來,還要推三輪車?當然是開小車。”

“你開小車吧,我騎三輪車就好。”永蘭笑著回嘴。

“她們這種人”,沒有身份的人,那么相似,又那么不一樣。

從樟宜女子監獄出來之后,永蘭覺得自己仿佛失憶了,變得很笨,很多東西都不會。阿芬女兒告訴她:“沒關系,我媽媽也是這樣。”阿芬的指標已經轉陰,回國隔離,留在新加坡的女兒,則盡力幫助母親身邊的朋友。回國的手續變得更為繁瑣,直至11月16日,永蘭的護照才批下來,她留在杰哥家,進行十四天居家自我監測,兩次核酸通過后,她便可以申請綠碼,登機回國。

這也是永蘭在新加坡最后的十四天。倒數的日子里,杰哥變得很焦慮,凌晨四點便醒來。他拒絕了來修車的客人,收入幾乎停滯。胃口也在減縮,打包回家的面吃不下,只能用吞的。永蘭聽移民廳的長官說,新加坡的政策變了,她還有機會重回新加坡,只要有人擔保,給移民局寫信。她決心回國后辦離婚手續,遷出孩子的戶口,把房子轉到自己名下,再申請到新加坡的簽證。但她始終無法對杰哥做出承諾,像他曾經那樣。她不知道自己多久才能再到新加坡,三年,五年?她能抓住的太少。

臨走前,她對杰哥說:“我們來談一場異地戀吧。”

2021年11月底,永蘭返航,跨越海峽,落地廈門,她是第一個下飛機的人。入境的小黑屋內,海關問了她不少問題,她請求海關不要在筆錄上寫“非法”。

永蘭說:“大家都用逾期逗留,好聽一點。”

“好吧好吧”,海關人員答應了。

直至12月,永蘭結束隔離,終于回到自己的家。她看見自己買的商品房,小區嶄新,一幢幢高樓從綠化帶中長出來,圍住天空。廚房的窗格中露出遠方的山影,接近黃昏,燈光從山頂的寺廟傾瀉下來,她曾在廟里祈福、祭拜。

似乎不太適應福建的冬季,回來后她幾番感冒,變得很愛睡覺。家里添了一只叫春春的狗,瞥見生人會迅速地跑來。母親的飯菜較她在新加坡吃的厚重,她們坐在沙發上,于新年當晚拍了一張合照。永蘭沒有去賣肉骨茶,也沒有急著去工作,她想休息了。

她還想到,該給十年前逝去的父親上一炷香。不料母親拒絕了,說要問問別人,合不合適。依鎮上風俗,只有長男才能祭拜先祖。她愣了一下,兩人的距離在光線中無限延長。

作者簡介:段文昕是一名小說和非虛構寫作者,就讀于復旦大學學習創意寫作。2022年她關于移民的小說獲得了廣州青年文學獎。

英文譯者Wang Jiyuan是一名口譯員,立志從事文學翻譯。他在英國華威大學獲得文學翻譯研究碩士學位。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司