- +1

甘甜的大地 | 流動中的世代

Sixth Tone(第六聲)此前舉辦英文非虛構寫作大賽,以“世代”為主題向全球寫作者征稿,最終12篇稿件從來自全球22個國家的近450篇投稿中脫穎而出,獲得獎項。獲獎作者中有穿梭于中美之間的華裔移民、居住在上海弄堂的意大利撰稿人、熱衷觀察世界的中國學生……他們以扣人心弦的筆觸寫下歷史潮流下的個體命運、對家庭傳承的復雜情感、國際交流中的碰撞和收獲,展現出當代中國與世界發生聯結的多元樣貌。

(本文獲第六聲英文非虛構寫作大賽二等獎)

本文圖片均由作者提供

作者:席曉慶

翻譯:林子堯

農民的女兒會懂得這個道理:

我們所熟知的一切,都出自他人之口。

媽媽說我當年是個嚴肅的孩子,一臉天真,專注于觀察世界而來不及反應,又因太過專注于看別的東西而顧不上掩飾自己。

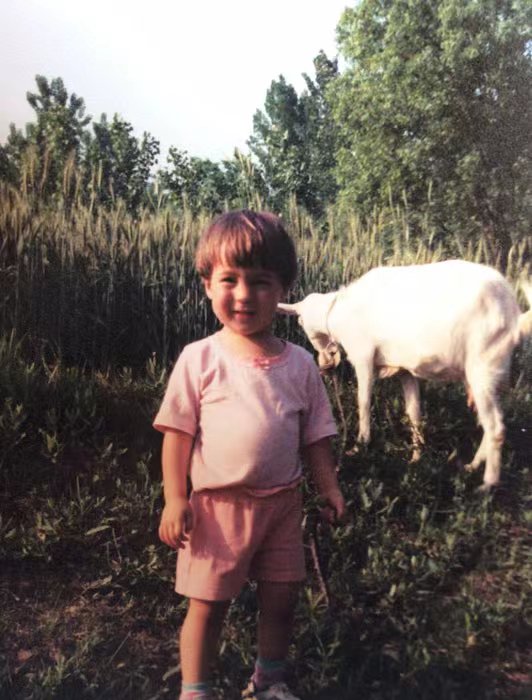

作者童年照

我的朋友們說,我“生來就愛說笑,沒句正經話”(引用莎士比亞《無事生非》)。在美國,我一到夏天就成了半個野孩子,能馴服我的只有房間的四面墻和書本里字詞的無盡誘惑。

我在美國的家位于中西部一處蓬勃發展的郊區,有一幢三層樓的別墅。這天,我們全家和兩只胖胖的小狗坐在皮沙發上,蓋著溫暖的羊絨毯,像變戲法一樣把手機屏幕上的視頻投到大屏上。視頻里播放著灰蒙蒙的過往,激起像水蛭一樣緊緊依附著我們的本能回憶。我還記得自己兒時總是在目不轉睛地看些什么——我看的是那些在中國幸福安寧的時光。

我父親說他當年就是個野孩子。“光著身子,渾身臟兮兮的,”他這樣描述自己。“我過去老是好奇,總因為調皮被我爸打。可不像現在,”他夸耀道,一面把兩根筷子直直插進嘴里,模仿著海象的樣子:“現在我可是個嚴肅的職場精英了。”

“純真年代”四個紅光閃閃的大字映在電視機屏幕上。這個關于中國農村生活的短視頻只有兩分鐘,但父親每一幀都要暫停,給我們解釋屏幕上是什么,或者開始追念往昔,就這樣過了半小時——

從泥土里剝出一只知了。

孩子們急急忙忙地在地上撿剛爆出的米花。

男人從裝滿山藥的地窖里爬出來,他的收獲散落一地。

泥鰍在河床上打架。鴨子成群從路邊走過。牛在田里犁地。

稻谷在車后堆起,比三個人還要高。

田野中央悄悄生起小火,烤著紅薯,這一幕總讓我們捧腹大笑。爸爸已經給我們講了無數遍他那不斷精進的技巧,可還是樂此不疲。

偷紅薯的秘訣在于當場立即吃掉——你不能把紅薯帶回家去,因為父母一發現就會打你;你也不能囤著,因為其他同你一起去偷紅薯的孩子會趁你不在時把它們拿走。所以你們跑進紅薯地后就必須馬上開始分工協作,當場吃光。

偷紅薯的關鍵在于掩人耳目。兩個男孩事先說好平分,分頭去田間的兩個地方生火。顯然,他們得先挖好洞并且謹慎行事——萬一火燒到田里,那就完蛋了。其他人則把洞整理好,搭起格柵,為生火烤紅薯做準備。一切靜悄悄的,只是偶爾有人“咯咯”笑出聲來。

危險無處不在。要是被紅薯的主人發現,你就只得空手而歸。有一次,我爸沒和他弟分享戰利品,他弟轉手就向爸媽舉報了他。不過至少在挨罵之前,紅薯已經在他肚子里了。

我爸爸堅稱他童年時從沒挨過餓,每天至少有一頓吃的。即便有時他只能日復一日地吃紅薯粉做的窩窩頭,又黑又硬。

家鄉風景

在視頻里,幾乎所有東西都是一個顏色。手、干草、粘土,它們被我記憶中熟悉的塵土包裹著。那是村莊的顏色,它哺育了我父親。而我也曾和他一樣,在那里光著身子臟兮兮的,趕著比我還高的山羊,用繩子逮麻雀。我們一起把魚骨頭吐到地上,爸爸會幫我咬掉鴨子的肥肉,我們一起給松軟的白饅頭涂上媽媽順進行李的葡萄果醬。還有蟬蛹,簡單烹調后就是一道美食。

農民的女兒會懂得這個道理:

只要你曾接觸過大地,你就永遠洗不掉指甲縫里的泥土。

另一次,我們坐在電視屏幕前。這次我們看的是韓劇《愛的迫降》,劇里講一個分不清東南西北的韓國女人闖進了朝鮮村莊。她看見孩子們沖向爆米花叔叔;一頭驢正沿街拉水;電通過復雜的臨時裝置涌進燈泡,學生才得以挑燈夜讀。

在我爸爸眼里,賽珍珠的小說《大地》是唯一一本真切講述他所熟知的農村生活的書。即使年代久遠,那是他心中唯一一本值得被稱贊的農村題材作品。現在,爸爸又從電視上朝鮮村莊的生活里找到了共鳴。這部講述朝鮮的劇由韓國拍攝,加了英文字幕被傳進美國,讓這個讀大學前從未見過電視的中國男人在故事里找到了自己的過去。“但他們都太干凈了。”他笑道,“朝鮮的小村莊不可能這么干凈。”

我們一邊看電視,一邊吃著微波爐爆米花。爆米花剛剛出爐,滾燙,油膩。我們是從開市客超市買的,一箱100袋,好似永遠都吃不完。

我的爺爺是農民的兒子,他的爸爸也是農民的兒子,再上一輩同樣。如果我們的祖上不是農民,我們怎么會偏偏選擇扎根在這樣一片土地呢?從我們家去最近的千萬人口的小城市,也要一個小時車程。而我的奶奶同樣來自農民之家。

爺爺奶奶還是素昧平生的年輕人時,就走遍整個省——爺爺去上海打仗,奶奶則是個到處覓食的小孩。也許其他城市的樹上還有樹皮給他們啃。對于饑腸轆轆的人來說,煮熟的樹皮已經足以下咽了。

現在我們家外面有一座小花園。就像家里用途多樣的菜刀一樣,它無所不能,饋贈了我們土豆、茄子、青豆、西葫蘆、韭菜和南瓜。它是我爸心中排名第二的珍寶——僅居他栽種的荷花之后。他非要擁有一座花園不可。他要贊頌那些生長于土地的東西。

我讀了梁鴻的《中國在梁莊》,麥克爾·麥爾的《東北游記》和蔡崇達的《皮囊》,以及我所能找到的一切移民、學者或小說家的回憶錄。美國文學的書架上滿載著一個個堅韌而真實的奮斗故事,故事里的人們出身貧寒,卻目標堅定,在命運的打磨里不斷重塑自己,最終成功給命運上了一課。我也在中國尋找類似的故事,打開那一扇扇窺見人類靈魂的窗戶。

有太多故事以這樣的語句開頭:“我們家很窮,但我們依舊幸福。我們沒有挨餓,那才是最重要的。”

然后那些故事總是峰回路轉,作者因而走向了不同的人生道路,最終得以坐下來寫一部回憶錄。他們已有了足夠的資源、時間和外界力量,來書寫自己是如何獲得了這些資源、時間和支持的,寫自己再也回不去那種貧窮、幸福但沒有挨餓的生活。我想我也和他們一樣。我翻到書中寥寥幾段描寫美麗田野或午后在庭院小憩的文字,渴望從中找到自己,但即便如此,我僅僅是在翻動書頁而已。可我爺爺的爺爺呢,他識字嗎?

作者爺爺照片

農民的女兒會懂得這個道理:

當我閱讀關于貧窮的故事時,我永遠無法真正感同身受。

我是農民的女兒,但我不用艱苦勞作,因為我享受了別人艱苦勞作的成果。我是農民的女兒,如今只能眼睜睜看著祖輩們身體衰竭而不再流汗;我是農民的女兒,我能吃得起大米,得益于我那些栽種稻米的祖先們所付出的勞動。

商人的女兒告訴我,他們家在動蕩年代之前曾擁有過怎樣的傳家寶。學者的女兒告訴我,他們家的藏書已有數百年,書頁間星光璀璨。藝術家的女兒告訴我,她們能夠隨口吟詩,可以輕易理解那些朗朗上口的四字成語。勞動者的女兒似乎沒有這類東西可以炫耀。我們唯一擁有的,是那些與我們血脈相連的人。

裁縫的女兒告訴我,縫紉機里流過一個又一個小時,他們俯視縫紉機,而城里的摩天大樓也俯視著他們。廠工的女兒告訴我,混凝、拖拽、攪拌的工序是多么孤獨。而像我這樣農民的女兒,在面對明亮、灼熱的烈日時,只有趕快遮起自己的臉,背向陽光。我們是這兩座龐大國家的女兒——我們吃下的每一口糧食都同時帶著這兩片土地的滋味。

(標題化用美國作家賽珍珠小說《大地》。)

作者簡介:席曉慶是一名中美混血的作者,同時扎根于明尼蘇達州和江蘇省。她在一所美國大學獲得學士學位,在一所中國大學獲得碩士學位。在寫作之外,她喜歡做手工、遠足、(假裝有耐心)烹飪美食。

校對:薛雍樂

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司