- +1

特稿|無問西東:“穿越時空”的中國留美少年尋岸之旅(下)

【編者按】

美國近期挑起中美貿易摩擦,讓兩國關系陷入低谷,甚至媒體還曝出美國可能收緊中國留學生的赴美簽證。然而,回溯中美交往的歷史,人文交流一直在兩國關系中發揮著橋梁作用。早在150年前的清政府時期,美國就成為中國“開眼看世界”的目的地。上世紀七十年代末,隨著中美建交和改革開放,赴美留學再次活躍。如今,美國已成為中國留學生的第一大目的地。

赴美留學者因何而去,又為何而回?在美國的所見所聞對他們產生了哪些影響?4月20日,一部講述中國高中生赴美留學的紀錄片《尋岸》即將展映。他們和赴美留學的“前輩”一樣,似乎都在演繹一場現實版的“無問西東”。

在紀錄片《尋岸》中,記錄了何俊儒和朱心怡等中國學生在美國讀高中時的成長過程。紀錄片導演王淼發現,盡管在吸收力、可塑性和同化力最強的年紀來到美國,許多中國留學生卻似乎并不能夠很好地融入美國社會,往往喜歡與與中國人“抱團扎堆”。

和《尋岸》一樣,在另一部用影像記錄的故事里,講述的也是一群中國少年赴美留學的經歷。不過,在150年前,作為中國第一批赴美、也是中國最早赴西方的留學生,他們所處的時代則是另一番景象。當時的美國正處于“世界變革的中心”,他們感受到的是一系列新奇事物的沖擊。

留美幼童們的“開眼看世界”

“穿著錦緞衣服的小男孩們追著小豬跑,當時,這些中國少年們在美國,什么事都是大事。”《大清留美幼童記》一書作者錢鋼說道。

一個半世紀前,來到美國的幼童們讀書的學校很不一樣,他們分散寄宿在新英格蘭地區從馬塞諸塞州到康狄涅格州的幾十戶不同的當地人家中,他們的寄宿家庭普遍是有著良好的教育背景的教師 、醫生、律師等新英格蘭中產階級。他們的鄰居包括美國文豪馬克·吐溫和《湯姆叔叔的小屋》的作者斯托夫人。在近十年的留美生涯中,這些幼童和當地美國人均結下了深厚的情誼,一些家族的聯系甚至傳承幾代直至今日。

錢鋼介紹,容閎之所以選擇這個地方,不僅和自己的留學經歷有關,也因為這個地區代表著美國最好的一部分,新格蘭歷來被稱為美國教育大本營,有著哈佛、耶魯等世界知名學府 。而康州更被稱為美國的憲法之州,有著最早的成文憲法。

歷史給予了這些留美幼童最佳的機遇,他們被送到了當時世界變革的中心。1876年的美國首次舉辦的費城世界博覽會正逢美國建國百年。當時年輕的美國急于想向世人展示,自己已經從一個田園牧歌的農業國家脫胎換骨成為一個新型工業強國。貝爾發明的電話機和愛迪生發明的電燈正在宣告著一個新的電氣時代的到來 。

中國當時是37個參展國之一,留美幼童們也參加了這次世博會,他們不僅看到了當時世界上最大的蒸汽機,并且受到了美國總統格蘭特的接見。在參加此次世博會的清朝官員李圭的記載中,這些幼童這樣講述他們的感受:“集大地之物,供人觀賞,可增長見識,那些新機器的好技術可以仿行,又能增進各國友誼,益處很大。”

李圭問他們什么東西最好?回答:外國印字法,中國雕牙器。問他們:想家嗎?回答:想也沒有用,只有專心攻書。總有一天能回家的。

在美國的經歷使得留美幼童們大開眼界,他們也以開放的心態完全融入到了美國的社會中,以出色的表現在當時的學校里大放異彩。

耶魯大學威廉·菲爾普斯教授是中國幼童在哈特福德中國學生的同學,他在日記中描述了這些中國男孩子如何受到歡迎和羨慕。

“我們玩的所有游戲對他們來說都是陌生的;但他們很快就成了棒球、橄欖球、冰球的好手,在花式滑冰場上技術更是超群。當自行車剛剛出現的時候,學校第一個買它的是曾(留美幼童吳仰曾)。我現在仿佛還可以看到,他騎著這奇怪的家伙在艱難的山路上走。”

除了在體育場上壓倒美國人,菲爾普斯教授還記錄了中國學生們在另外一些場合讓其心碎的故事。“當這些中國年輕人出現在社交場合的時候,就沒有我們什么事了。他們對女孩的態度,有優雅的恭順,是我們學不來的……在舞會上,那些最漂亮最有吸引力的女孩總是會挑選這些東方男孩。我至今還記得那些美國男孩痛苦的神情,他們眼睜睜地看著那些他們心儀的女孩特意地從他們身邊走過,去接受他們的對手——那些中國男孩的邀請。那些中國男孩的舞跳得真是很棒。”

然而,這些留美幼童在美國的求學在行進到第九年便戛然而止。由于擔心這些學生過于“西化”,清政府在1881年將其全部召回。此時,所有120名赴美幼童中只有兩人完成了大學學業。

“造過的夢,不要忘掉,把它帶在身邊,終有一天,它能活起來。”錢鋼在他的書中寫到。

留美幼童們回國后的命運異常坎坷。他們當中的一些人回國后成為了中國礦冶、鐵路、電報建設的開山鼻祖;一部分人歷經了1884年中法海戰和1894年中日甲午海戰,甚至為國捐軀。直到20世紀初,這些當年的留美幼童紛紛成為朝廷重臣,在外交領域,更是當仁不讓地代表大清國,足跡遍布世界各地。

他們當中出現了建造中國第一條鐵路的工程師詹天佑、后來成為清華大學首位校長的唐國安、以及民國第一位總理唐紹儀。

與此同時,這些留美幼童為了架起中西方之間的橋梁而做出了不懈的努力,其中一些人仍念念不忘再派幼童赴美。其中,當年的留美幼童梁誠在1903年到1908年期間任晚清駐美公使,為清廷爭回了部分庚子賠款,這筆款項在此后數十年間支持了數千名中國學生赴美留學。

1935年9月,一名獲得庚款資助的年輕中國學生像當年的留美幼童一樣,從上海乘船出發前往美國。十多年后,他成為美國航空界首屈一指的科學家。1955年,他回到中國,成為了新中國兩彈一星的元勛。1958年,他參與創立了新中國第一所公立研究性大學——中國科技大學。他的名字,叫做錢學森。

1958年,中科大的一紙招生廣告,吸引了一名上海的年輕學生來到北京求學,幾年后,成為了中科大的第一屆畢業生之一,從此走上研究生命之謎的科研道路。這名年輕人就是王淼的父親,王家槐。

適應了美國,卻更強化了中國身份

1949年新中國成立后,留美教育一度中止。直到1979年中美建交以及改革開放大幕的拉開,中國留學生赴美再度活躍起來。中美兩國也在正式建交前就達成了互換留學生的共識。雙方鼓勵兩國的大學、研究機構和學者之間進行直接接觸。

1979年9月,已經從中科大畢業,當時在中科院生物物理所工作的王家槐成為中美建交后最早一批赴美訪問學習的中國科學家之一。

建交之初,中國科學家與外面的世界斷絕聯系已經有10多年了。王家槐今天仍清楚地記得當年一行人坐飛機從北京出發前往巴黎轉機,經過幾十個小時的長途飛行來到華盛頓的情景。

“我們就好像劉姥姥進了大觀園,一切都感覺那么的新鮮。”王家槐回憶道。

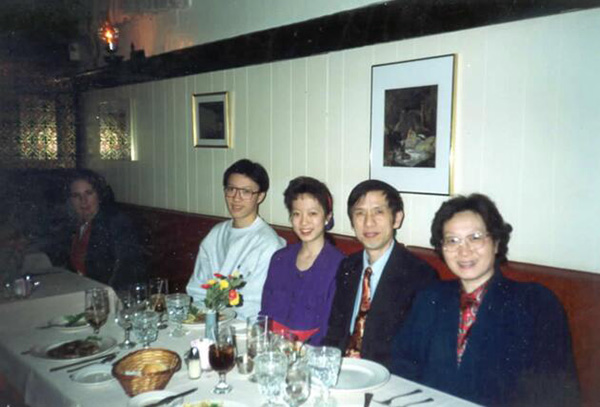

一行人最后來到美國中北部的威斯康辛大學。1980年,再次赴美的王家槐轉到哈佛大學繼續他的學術研究。

王家槐2011年受邀前往北京大學擔任客座教授,現在每年都要花4-5個月在北大帶中國學生。王家槐認為,現在中國經濟條件好了,也有人才,在科研領域完全有可能在未來一兩代人內超過美國。

“如果當年中美能夠早一些恢復聯系,如果中國的各行各業的領導人當中,能夠有在美國留學的經歷,會對中美關系、中國社會發展帶來很不一樣的影響。”王家槐說。

1990年,中國第一次承辦的亞運會剛剛在北京結束。13歲的王淼和哥哥來到美國投奔正在哈佛大學進行學術研究的父母。

回憶起自己剛到美國時的經歷,王淼覺得像是上輩子的事情。“那時候我們很窮,我們在波士頓的哈佛廣場那邊住了幾個月,在最初的幾年里不停地搬家,非常辛苦。”她回憶道。

那個時候,在美國的中國學生仍十分稀少。王淼記得,“整個中學階段,我和哥哥幾乎都是唯一的中國學生。”

王淼坦承,自己的經歷塑造了她的世界觀和未來的方向。

在美國讀完中學后,王淼考入了著名的芝加哥大學經濟系,然而一直對文學和藝術感興趣的她,大學畢業后,既沒有走父親科學家的路,也沒有去華爾街賺個盆滿缽滿,而是轉到電影藝術上追求她的“美國夢”。

來美國后,王淼每隔五年會回中國一次。王淼發現,“中國的變化是如此之大,我有一種迫切的想法想要去記錄下在中國所發生的事情。”

2010年,王淼推出了她的第一部紀錄長片《北京出租車》,通過三個出租車司機在奧運會前兩年間的生活片段,講述了北京為舉辦奧運會所發生的方方面面的變化。

2011年,佛萊堡中學邀請王淼去該校展映《北京出租車》,在那里她驚奇地發現,在這所古老的美國高中里,居然有著數量眾多的黃皮膚黑眼睛的中國學生。此后,她萌生了拍攝一部講述中國留美少年紀錄片的想法。

7年之后,這部名為《尋岸》的影片殺青。今年4月20日即將登陸北京國際電影節展映。

王淼表示,《尋岸》的英文片名是MAINELAND(緬因之地),是一個取自Mainland(中國大陸)的自創英文雙關語,也是為了點出這部片子的主題:在兩塊陸地之間,中國少年留學生的船只如何才能找到靠岸?

《紐約時報》的評論認為,何俊儒和朱心怡在美國的經歷以微妙的方式改變了他們。他們在一定程度上適應了美國的生活和美國教育的個人主義精神,但這段經歷也強化了他們對中國人身份的認同。他們帶著父母期望的負擔來到這里,以一種協調和妥協而非叛逆的精神,表達了他們執拗的欲望和追求。

2015年6月,兩人從佛萊堡中學畢業。畢業后,朱心怡前往中國學生眾多的密歇根州立大學繼續讀本科,而何俊儒則選擇了匹茲堡的一家文理學院繼續深造。

現在出國只是眾多選擇中的選項之一

2017年底,朱心怡提前一年從密歇根州立大學大學物流供應鏈專業提前畢業,她笑稱自己現在是個“學霸”,而在美國的學生生活,是她最開心的一段時間。

盡管最初巴不得離家遠走高飛,然而在外面生活了許久的朱心怡如今卻說,“這些年來,離家越久就會越想家,想念家人。后來每次飛機快要降落在上海機場的時候我就特別地開心。”

朱法劍認為,女兒在外近六年的留學生活,使得她和同齡的孩子有著明顯的不同。“最大的變化,是更成熟了,思維、眼界和談吐都不一樣了。”

畢業后,朱心怡回到國內,今年春節后開始在父親的公司里上班,她說要回報父母多年來對自己的養育之恩。

如今,每天早晨九點,朱心怡會準時來到辦公室。那個曾經在美國高中橄欖球賽上耀眼的拉拉隊員,現在已成為父親公司里負責國際業務的高管。

“我對于現在的工作還是比較喜歡的,每天都很新鮮,我喜歡每天做成一些事情,解決一些問題的那種成就感。”朱心怡說。

朱法劍有的時候會在女兒的辦公桌上放上一束鮮花,“我就是擔心女兒這一代人吃不了苦。”他坦承,現在公司的生意狀況并不樂觀,隨著人力成本的高漲,中美的貿易摩擦,企業處于20年來最困難的時候。

“電子盲”的朱心怡生平第一次知道了自己家族的企業生產的產品究竟是什么,也第一次知道了老板的工作和自己原先想的完全不一樣。“父親他大事小事幾乎都要管,太辛苦了。”

朱心怡的心里藏著一個夢想,她希望有一天自己能開一個咖啡店。“我們這一代人,不像我爸爸一樣,把賺錢放在第一位,對于我們而言,有許多的選擇,相比賺錢,生活才是更重要的。”

而何俊儒眼下正在美國讀大三,他就讀的國際研究專業,對于國際文化、政治、經濟樣樣都要學。他選擇了東亞地區作為自己的研究對象,不僅因為那里是自己比較熟悉的地區,更因為他認為東亞地區會成為全球的熱點。

在國外六年,何俊儒每年暑假都會回國,在他看來,國內變化挺大的,尤其是生活細節和時尚潮流變得更快,相比之下,美國的變化就慢得多。

前不久,何俊儒在香港做了半年的交換生,之前他還前往聯合國在日內瓦的歐洲總部實習了一段時間。

最近他在寫的一個論文題目,是有關于“一帶一路”倡議的研究。何俊儒認為,“一帶一路”倡議提升了中國在周邊國家的影響力,在經濟上提供了更多的合作機遇,如果做得好將是一個多贏的好事。

盡管離畢業還有一年,這些年的經歷,已讓他對自己的發展方向有了越來越清楚地看見。“未來無論做什么,都肯定會和中國有關,和‘國際’有關。”何俊儒說。

2018年4月,朱心怡的弟弟即將出國留學。朱心怡說,她打算去機場送他。

朱心怡的弟弟從小與她形影不離,留美后兩人在一起的時間聚少離多,對于即將出發的弟弟,朱心怡既舍不得,卻又十分鼓勵。

而在王淼的眼中,無論是朱心怡還是她弟弟這一代的中國留學生們,都已和她們那一代人不再一樣,“對他們來說,出國只是眾多選擇里的一個選項。”

然而王淼也對他們充滿期望,“我相信更廣闊視野、全球視角和包容性思維對于社會的力量。這一代的中國留學生,在年輕和性格可塑性強的時期來到了美國。我相信這些特質不僅會給個人,也會給整個中國社會帶來積極的影響。”王淼說。

這一群來回于中美之間的學子故事,還將繼續下去。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司