- +1

“敲電子木魚能見到賽博佛祖嗎?”:“賽博佛學”亞文化觀察

最近各大手機app排行榜上,“電子木魚”赫然在列;簡易的黑色界面,白色的簡筆畫木魚,觸屏敲擊屏幕,即響起清脆的木魚聲;除了可免費下載的簡易版,甚至還有提供多種木魚顏色和敲擊音效的收費版本。“電子木魚”的創意最早來源于日本網絡,有商家制作售賣可用USB接口充電來實現音響發聲和燈光照明的“現代木魚”,接著就有網友開始制作運用機械裝置來自動敲擊木魚的相關視頻,很快實體的現代木魚迅速被虛擬化,以電腦程序和手機app的形式普及開來。網友們對“電子木魚”奇異古怪的癡迷狀態,也許可以用一句二次元動漫的Meme來形容:“我們可以不用很麻煩就可以成佛”——這種“不麻煩”甚至到了毋需用戶親自觸屏進行實際敲擊動作的地步,用戶付費或者觀看廣告后,即可將手機放置一旁,讓電子木魚自動敲擊,“積攢電子功德”,屏幕上不斷“+1”,頗有因信稱義的現代邏輯下“自動轉經筒”和“贖罪券”的意味。

“電子木魚”看似只是一個近來涌現的活躍網絡氣氛、緩解大眾壓力的網絡行為藝術,但其伴隨的當代電子技術設備與傳統宗教元素之間所構建的“沖突/共存”情境,類似“敲電子木魚,盤電子佛珠,積賽博功德,拜機械佛祖”“賽博信眾會夢到電子佛祖嗎?”一類的網絡超文本Meme,以及伴隨電子木魚一起火爆的“發瘋文學”,都昭示著當代網絡文化生態中普遍的特征:長久以來人類對宗教和精神信仰的投入,都無法免除“實體”和“物性”的消耗,而在精神世界與網絡賽博空間前所未有的融合為一的趨勢之下,我們對神靈、超自然存在和信仰的理解,也必然要和一切物性的存在共同迎來“去實體化”,實現賽博文本的轉譯和共振,而對傳統宗教文化習俗的服從、重建和解構,指向的是后人類時代人類思考自身與外部世界關系和對策的全新維度——是為“賽博神學”的雛形。

“佛教賽博朋克”:一種當代的東方化美學實踐

常年網絡沖浪的亞洲賽博用戶們對佛教元素在網絡世界的存在乃至爆紅其實并不陌生。實際上,互聯網已經成為普世的生活方式,以“電子木魚”為代表的佛教內容的“電子賽博化”在相關宗教國家早就不可避免,在世俗化國家則更是沒有限制、無可厚非;然而盡管如此,當佛教與網絡、電子、科技、賽博形式相結合的時候,卻總能第一時刻奪人眼球,具備強烈的感官沖擊力和美學張力:“賽博佛學”始終以一種前衛的美學實踐面貌出現,成為連接傳統與現代,過去與未來的隱喻——當微博上瘋轉一張在櫻花爛漫的日本愛知街頭,雙眼被紅綠燈遮蓋的佛頭圖片時,“賽博朋克”這一名詞被無數評論作為美學判斷被提及:“佛教+現代社會”本身即成為一種“賽博朋克”的美學實踐。

其實,我們的日常生活距離佛教和宗教文化并不遙遠,再世俗化的社會氛圍也不影響我們游覽佛教寺廟,燒香許愿,習慣于淡化宗教色彩,將行為指向純粹的精神寄托:理論上,我們并不會對現代生活中涌現的佛教元素“大驚小怪”——但為什么我們一旦看到類似現代街頭上的佛像、被“蒸汽波”視覺設計改造的佛頭、8bit電子編曲的《大悲咒》,機械材質的觀音像、網站形式的寺廟、app形式的電子木魚和電子佛珠就會驚呼“賽博朋克”,會產生如此強烈的陌生感,感知到一種“混搭”“拼貼”的后現代戲仿氛圍?這種“驚詫”同樣可以在近年來修建的新式宗教建筑,及其所遭遇的爭議評論中窺見一二:相比于其他傳統文化形態,佛教文化的現代化(或者說西方化)和“賽博電子化”則更加具備難以被同化的“異質性”,而正是這種堅固、強硬、獨立的異質性,讓“佛教+現代社會”的嘗試,不僅突出了“現代”與傳統的異質,更附帶上原始、復古意味的“回歸”式后現代性,從而成為當代藝術和美學實踐的焦點。

在互聯網賽博時代到來之前的亞洲佛教文化,相對被西方文明沖擊甚至重塑的世俗東方傳統文化,是相對較少受到沖擊的。相較于“國風”“國潮”這些近兩百年來已有足夠多的文化融合實踐先例的跨文化和現代化嘗試,對佛教文化的現代化、賽博化則可能是“初見”性質的。未曾徹底經歷物質、器物層面的現代化,相對保留傳統面貌的佛教文化相當于“跨越”了工業化時代直接與賽博時代相碰撞,這種未經過渡和調和的異質性沖突自然具備現代性的“震顫”特質:現代物質文明未曾徹底改造過的宗教文化最終還是不可避免地被賽博世界所攻占,這未嘗不是賽博時代巨輪轟然碾過的證明。

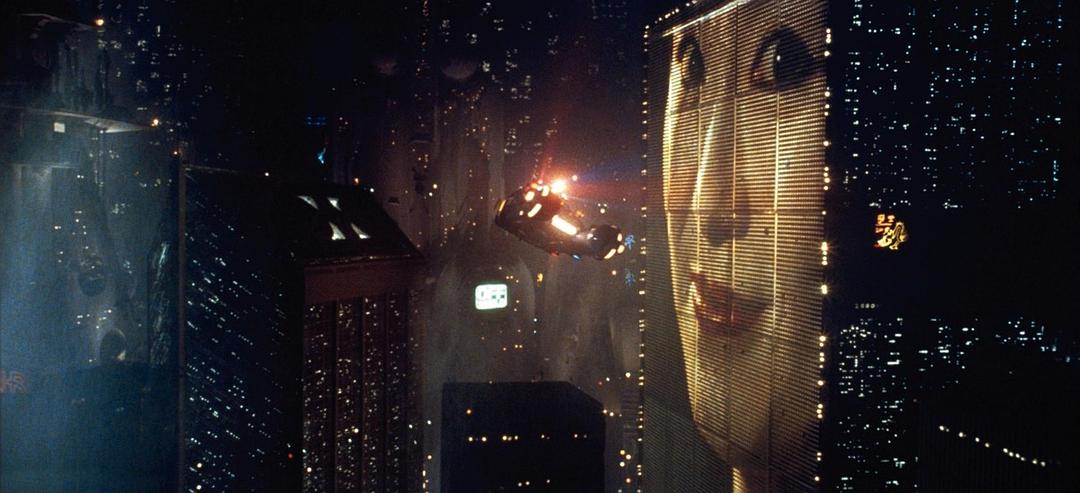

《銀翼殺手》劇照

另一方面,佛教文化乃至宗教文化的“異質性”還體現在其完整世界觀之下的充足的“物性”,首當其沖的就是其豐富的媒介資源:而賽博亞文化最直接的進攻方向就是多媒體層面。在虛擬超文本的前提下,對佛教文化的賽博化改造完全是非實體性的——以賽博朋克為例,其對未來都市的幻想立足于以九龍城寨為代表的東方都市,而佛教文化相關的視覺元素正是西方視角下隸屬于“東方”的重要符號,是加強異質性和辨識度的視覺手段。在這里,佛教文化純粹是以視覺資源的形式來參與亞文化構建的,同樣,類似8bit《大悲咒》、“賽博佛祖”等作品所謂的“賽博朋克”風格,也天然帶有亞文化的多媒介傳播特質,得以在文本上高度地和《銀翼殺手》、Synthwave電子音樂等亞文化“圣經”形成“互文”,而并非佛教文化主動的自我改造——遠離宗教的本體論范疇,從而更帶有美學的創造性。

值得指出的是,如今流傳在網絡上的“佛教賽博朋克”亞文化創作以及其所帶來的強烈“異質性”,同樣也與佛教文化本身與國內主流文化之間的異質性,甚至與我們對佛教文化了解的相對缺失密切相關——當“賽博佛祖”出現時,我們對賽博形式的熟悉甚至要高于對佛祖的熟悉,對視覺和媒介符號的純粹借用和操演建立在對佛教文化內在所指進行取消的基礎上,此時明明身處東方文化氛圍下的我們,卻實際上是以一種“非民族化”的面貌與西方視角同流,以同樣異質性的眼光看待本該屬于我們自己的文化和信仰,形成了“自我東方化”的局面。正是在這種“事不關己”的,和西方視角合流的“旁觀者”視角下,我們才分外“驚詫”,才敢于“改造”神靈,因為真正讓我們“驚詫”的其實并非我們浸淫多年的賽博世界,而恰好是和我們保持了某種動態平衡距離的這些看似熟悉,實則遙遠的宗教存在:我們熟悉的是現世,不熟悉的是來世。

此時,我們才可以解釋為什么大多數人并不認為對佛教文化的“賽博化”是一種對神靈的不敬或褻瀆,并非是對“崇高”的挑戰和反諷,相反是一種善意的,帶有戲謔意味的“戲仿”與調侃,是不帶敵意和攻擊性的自嘲,是一種試圖拉近“崇高”,人與神共生同樂,對和諧共處狀態的期待。“扣1佛祖原諒你”,賽博用戶們津津樂道于賽博化改造對佛祖無傷大雅的“冒犯”,也認同或至少不干涉佛教神靈的權威性——相信神通廣大的佛們能夠理解時代正在前進,能夠理解對其進行賽博化的美學改造,因為這些美學實踐并非是要顛覆和推翻人與神的支配關系,甚至還是在互不干涉基礎上試圖“結好”的姿態。在這種“佛教賽博朋克”的美學圖景里,人類在技術的支持下,用全新形式的藝術創作,達成了人與神處于平等地位的一種未來暢想。

“發瘋文學”“功德+1”

回到“電子木魚”走紅的青年亞文化環境中,既然如此需要“敲擊木魚獲得平靜”,也就意味著整體上當代青年文化的脈搏,正處于一種不穩定局面中。值得一提的,一些行為其實是直接拷貝了當紅的網絡亞文化“發瘋文學”中的篇章。

“發瘋文學”是繼“凡爾賽文學”“廢話文學”之后,源源不斷的網絡亞文化生產機器所貢獻的又一力作。據并不嚴格的考證,最早的“發瘋文學”起源于面對各種質疑和維權行為,都始終如一堅定回復廢話的淘寶客服,讓無數本來理性、冷靜的顧客逐漸陷入到“發瘋”的精神崩潰狀態中。瓊瑤的小說、《紅樓夢》中林黛玉的陰陽怪氣語錄貢獻了“發瘋文學”的最初的文本來源,但很快隨著網友的集體創作,以及類似肯德基“瘋狂星期四”、士力架巧克力“橫掃……做回……”等Meme的加入,“發瘋文學”如今更多地轉向將短平快的情緒宣泄句式不斷復制成長篇文本的路線,最初還帶有的些許“說服”的動機被純粹的情緒表達所淹沒,也更加直接地指向集體性的心態,對欲望直抒胸臆乃至夸張的排比式表達。

一個出乎普遍觀點之外的現狀是:這一類“發瘋”特質的青年亞文化行為,其實并非具備特別明確的“表演性”。固然它們都具備明確的行為藝術特征,也引發了線下和線上共同的“景觀”式情境,但卻并不像大眾印象里如直播、電子競技等青年文化那樣,以個性展現和網絡媒介為核心:“發瘋文學”和一些行為恰好是“反個性”的,是將具體的人投入到整體的氛圍中去淹沒個體的,而參與其中的個體本身就帶有淹沒自身,消除自我的類似“死亡欲望”的“發瘋”欲望,從而得以同謀。而類似“敲電子木魚,盤電子佛珠”等“積攢電子功德”的行動,更是無法被“展示”的純粹個體私人行為,其傳播性無法綿延與擴展,真正意義上指向的是參與者的本體感受,而非觀看者的觀點和態度:“功德+1”只是出現在屏幕上被本人所看見的自我安慰,一旦“分享”就失去了效用——一如宗教行為的私人性,“神跡”只向你一人敞開。

固然,這種鮮明的“非表演性”與特殊時期中賽博生命幾乎徹底取代線下生命有關,是賽博生命在入侵現實生活的過程中,作為“實體”能夠做出的勉強掙扎。然而,這種天然的對實在的身體自由的追求,卻被放置在一個自我封閉的,以毀滅為終極目標的意志操演流程中,“發瘋文學”對情緒的極度宣泄,結合“電子木魚”的戲謔,都共同指向一個可以明確看到的后人類未來圖景:對改變外界失去了興趣,甚至對解釋和原因也都興味索然;此時,“電子木魚”仿佛是主體性尋求解脫和拯救的粗淺符號,昭示著這樣一個主體間性的賽博分享時代所最缺失的東西:主體性的私人體驗。屏幕上不斷涌現的“功德+1”,在一些行為中短暫忘記的“社會自我”,在信息欄不斷復制“發瘋文學”的愉悅時刻,都是如今被不斷分割、分享、占據的賽博生命中,偶然間找到自我和存在狀態的“冥想”切口,點滴匯聚成“賽博神學”的可能性。

“賽博神學”:“封裝”技術的神靈性與“賽博佛祖”

筆者在2021年6月的《喬布斯與蘋果的閉源理念:數字資本主義時代的政治美學》中提到,喬布斯所開創的具有“天才”這一美學特質的閉源系統,預示著數據和信息不再為我們帶來自由,而將成為囚禁人們的永恒監牢;今年3月,我和友人王漢洋做了一期電臺,熟悉數碼行業的漢洋對我提出的“閉源”概念做了更加準確的概括:“封裝”——不僅僅局限于蘋果手機無法查閱文件位置的閉源系統,也在于我們對一切技術機械逐漸“傻瓜”般的操作方式:我們早已習慣了對新技術僅限于“使用”,而賽博時代日新月異的技術發展所帶來的天文數字量級的細節也越發讓我們難以甚至無法理解。此時,我們只知道打開“開關”,所有設備除了開關之外對我們來說都是“封裝”,一旦出現故障,非專業的我們無能為力。此時,我們隱約地將“技術”作為一個“神靈”來對待:我們不知道、也不想知道、更無法知道這一神靈是如何存在、如何運轉的,我們只是用“開關”對這個神靈做了“召喚”,而神靈也迅速給予我們回音;于是這就宛若一個當代的“巫術契約”,我們在賽博時代對一切新興技術的運用,都從本質上淪為了一場我們不知其所以然的求佛儀式。

在這個前提下,我們回頭再去看到“佛教賽博朋克”的相關Meme文本時,恍然間會發覺這些對佛祖的“戲謔”,實際上只是將佛教文化作為一套形容詞和符號去操演,本質上其實是對賽博世界“技術”這一新神靈的潛意識認知。賽博世界有全新的、與現實生活截然不同的法則,其首要法則即在于只要你正確地“打開開關”,“操作正確”,就能夠得到預期的結果——盡管這一結果究竟是經歷了如何的技術流程得到的我們不得而知;但這并不重要,因為這一法則意味著在賽博世界里,正確的“召喚”會有回音,巫術和宗教的基本邏輯得以實現:因此,必然存在一個非人型的,也絕非傳統神學意義上的賽博世界的“神靈”,而此時任何對傳統現實世界中的神靈和宗教進行“賽博化”的嘗試,都仿佛是對這個賽博神靈“接地氣”的闡釋。這就是說,當人們戲謔地敲擊“電子木魚”,戲謔地播放8bit《大悲咒》,調侃著“機械佛祖,賽博真經”的時候,從宗教行為的意義上,這并非是將“賽博元素”強加在原有的佛教神靈身上,冒著冒犯、褻瀆佛教神靈的風險對其“改造”,相反則是一個“哥白尼式的革命”,是將我們原有的佛教神靈的形象,符號化般化約在我們所試圖去理解和接觸的“賽博神靈”身上!此時,“電子木魚”就不成為單純的自娛自樂,而是真正意義的賽博世界中的“召喚”行為,屏幕上閃現的“功德 +1”,正是人們召喚而來的神靈給出的回音——現在,也許還能夠通過簡易的編程知識了解這一回音能夠實現的原理,但同時也能更加明確的未來是,遲早會出現不僅從根本上改變了人們的生存方式,也因為其“封裝”的特質促使人們只能以“神靈”的態度與之共處的新技術。到那一刻,人們按下“開關”的行為,將徹底與一場私人空間內的祈禱無異。

不過,我們應該恐懼這種賽博神學的未來嗎?因人而異,因時代而異——如若缺乏主體真實的,私人的個人體驗,自然將無法深切地理解“電子木魚”“發瘋文學”這些瘋狂行為背后的情緒,也將對根本上改變這種情緒的可行性做過高的估計;而正是一種對改變是否可行的躊躇,對尋找真正的“逃逸路線”的悲觀主義,對德勒茲所謂“游牧”精神的還魂,才指向了“佛教賽博朋克”現象背后孕育的對賽博神學的覺醒和接納:在二極管式的沖突與批判中撕裂,在貧瘠卻純粹的日常生活中放棄逆反,以自我麻木但無比確定的個體存在本身,尋求俗套的詩意、神明的拯救與自欺式的私人逃逸,做注定無法實現的、逃出意識形態籠罩的甜蜜噩夢。

此時,我正打開一個短視頻,這回是電子佛珠程序,旁白以虔誠但不失戲謔的語氣,念著如下的經文:“觀自在阿爾法狗,行深人工智能時,照見卷積神經網絡,超一切算力。大數據,人不異數,數不異人,人即是數,數即是人。肉體飛升,亦復如是。故說賽博朋克咒,即說咒曰:未來未來,初音未來,初音即未來,仿生電子羊。”

我總覺得好像真的召喚到了什么。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司