- +1

11號樓的家事 | 流動中的世代

Sixth Tone(第六聲)此前舉辦英文非虛構寫作大賽,以“世代”為主題向全球寫作者征稿,最終12篇稿件從來自全球22個國家的近450篇投稿中脫穎而出,獲得獎項。獲獎作者中有穿梭于中美之間的華裔移民、居住在上海弄堂的意大利撰稿人、熱衷觀察世界的中國學生……他們以扣人心弦的筆觸寫下歷史潮流下的個體命運、對家庭傳承的復雜情感、國際交流中的碰撞和收獲,展現出當代中國與世界發生聯結的多元樣貌。

(本文獲第六聲英文非虛構寫作大賽一等獎)

作者:Alessandro Ceschi

校對:薛雍樂

“二樓!下來做核酸了!”

“什么?”

“下來做核酸!只差你們幾個呢!”

“好!我在洗澡!”

“快下來!”

“好!馬上!”

我在上海這條老弄堂里住的半年里,跟樓下那對老夫妻的關系總有些距離。唯一一次真正的交流是十月底的一個周末。我準備出門卻找不到鑰匙。

我在腦中快速盤點了一下家里的東西,覺得沒什么值錢的,門開著就開著吧。我拿一個未開封的快遞包裹卡住門,這樣它就不會關了。然后我走了。

但底下的樓門還是很成問題。我出去的這段時間,肯定會有人把門關了的。要是我深更半夜敲樓門,吵醒了老余夫婦,那可能不是建立鄰里關系的好策略。我決定在外面睡了,第二天一早再回家。

上海老房子的居民們在樓梯間共享爐灶。我回到樓門口,就從窗口看到余先生正在煮四個蛋。他一看到我就開了門。我解釋了我的身份,并且表明發生了什么。“You forgot the keys.”(你忘帶鑰匙了。)余先生微笑著用英文重復我的話。我也回給他一個笑容。

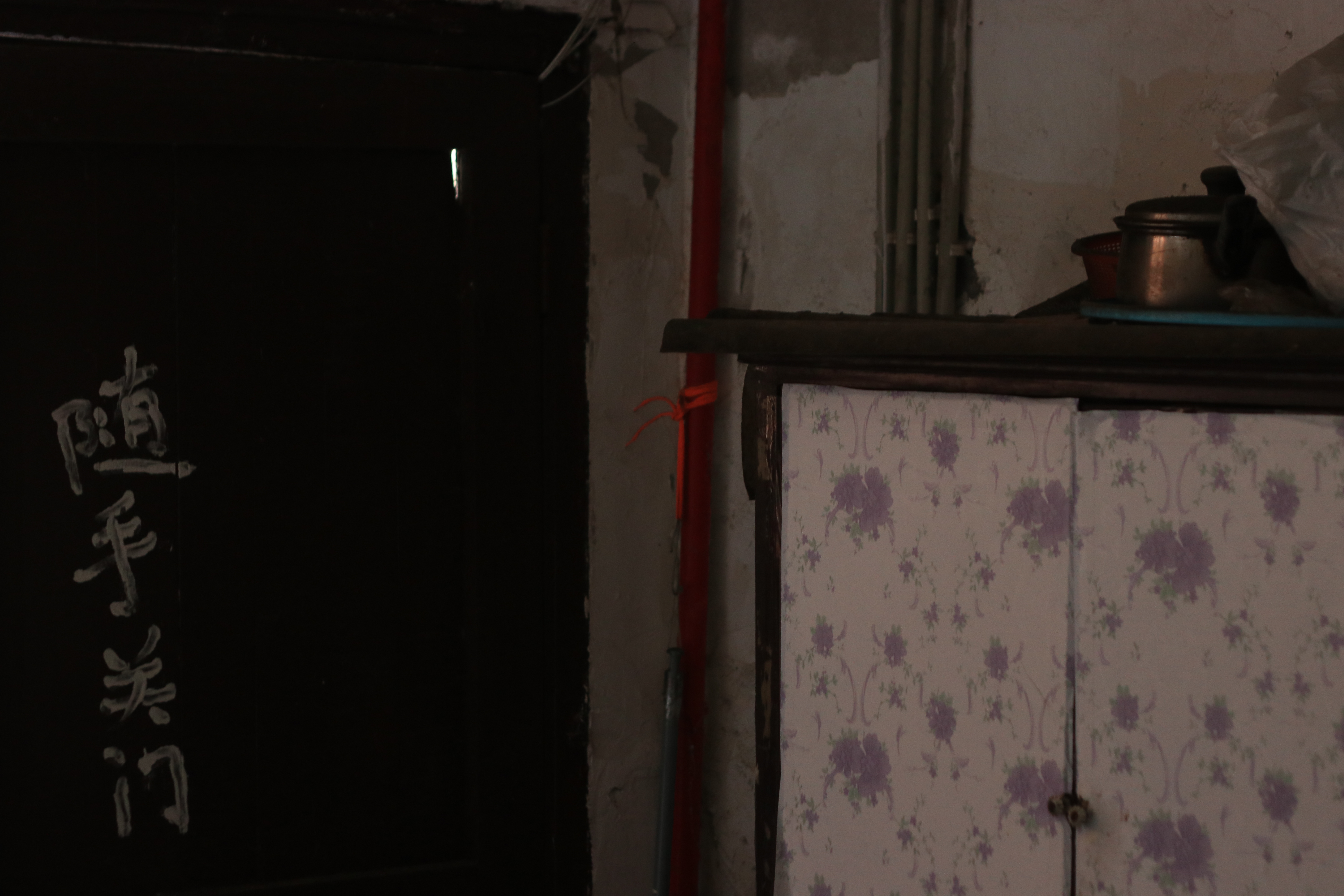

11號樓的走廊

那天以后,我出門時也只是和他禮貌地點點頭,說聲“早上好”。直到上海疫情管控。

11號樓是一座三層的上海新里樓房。余家住在底樓,我和另外兩個年輕人住在二樓,三樓住了一家四口。每次做核酸——這是封控期間每天的例行公事——我們都等著九個人在樓下到齊了,才像一幫小學生一樣前往采樣地點。

我們在浦西收到的通知是,封控將從4月1日持續到4日。但到5日的時候,并沒有迎來解封。

那天,我再次下樓做核酸,感到更加煩躁。余先生卻帶著笑容歡迎我:“最后一次了,如果沒問題,明天就放出來了。”

我不相信他。封控令剛被延長了,仿佛永無止盡。余先生不可能知道什么時候才能解封——沒有人知道。但他輕松樂觀的態度讓我感到了些許安慰,我努力嘗試去相信他的話。

2022年4月,作者小區的居民做核酸

余先生是“三零后”,新中國成立前上過中學,那是法國人辦的學校。他會講英語、法語、俄語,還曾經說,可惜不能跟我用我的母語意大利語進行交流。我們這個小區建設于1929年,余先生就是在這里出生,直到今天。

以前,整棟11號樓都歸他家。后來,這種獨棟的新里房屋被分成了幾戶,就稍微擠一點了。在他90多年的人生里,余先生可以說是看盡了歷史——該見的都見過,不該見的也見過。一波疫情怎么會打破他內心的寧靜呢?我越是這樣想,就越能理解他的坦然。

封控期間,老人家的日常生活還是保持著跟平時差不多的狀態。余先生在家中切菜,余太太坐在門外跟鄰居們閑聊。我在陽臺俯瞰著弄堂工作時,這便是我習以為常的“白噪音”。他們聊天用的是上海話夾雜著普通話,我頂多只能聽懂其中一半。

陽臺外的景象

雖然我們小區有的是微信群,但是重要的通知還是通過余太太才傳到我們這里:二三樓的住戶要下樓領菜領抗原做核酸的時候,全靠她充滿活力的叫聲,如果需要,甚至要靠她上樓到各戶敲門。我隔壁的亭子間里原本住了三個男生,白天睡覺,晚上出去工作,作為代駕戴著頭盔,騎著折疊自行車,到燒烤店和卡拉OK吧接單。排隊做核酸時,我和他們聊天,才得知他們中的一個前段時間回了老家。運氣使然,就在此時奧密克戎來了上海,他被困在了城外。

狹小的亭子間里只剩下兩個住戶,倒稍稍寬敞了些。余太太說,現在里面是“兩個小朋友”。

剛封控的10天里,只有少數司機在艱難地為這座超大城市服務,買菜成了一大挑戰。很多人最終只能搜刮家里剩下的食物。刷微信朋友圈的時候,我看見亭子間里其中一個叫李明(化名)的住戶發帖說:“當初為了不吃泡面來的上海,現在泡面都要沒的吃了。”

亭子間沒有廚房,一般來說,這些“小朋友”就是叫外賣或出去吃飯。余太太多次關心了他們的吃飯問題,說他們可以把居委送的菜給她,她幫他們燒好。據我的觀察,這鄰居倆并沒有答應這么做。他們只是把菜洗凈,就生著吃。

后來,余太太給了他們一個電飯鍋。一天夜里,李明來敲我家門借油,看上去是有點喝多了。他再敲門時,遞給我一包兩公斤的大米,只說四個字:“國家送的。”

這天早上余太太喊我去做核酸時,我洗澡還沒洗到一半。我趕緊穿了衣服跑下樓去。采樣點沒人排隊,醫護人員正在收拾打包。我顯然是遲到了。

回到11號樓,我碰見余先生。他正在燒午飯,開口道:“今天我們去看病了。”我停下腳步,意識到他是在對我說話,“所以我們沒能叫你們下來做核酸。”

樓的外景

雖然弄堂里整天都能聽到喇叭聲,但廣播里報到的樓棟實在太多了,很容易聽漏自己的門牌號。所以在11號樓,我們只聽余太太的叫聲,其他的一概不聽。那天清晨核酸開始的時候,余家夫婦已經在醫院了,所以我差點漏去了。

“我得拿到居委會的出門條,才能出去。”余先生說,似乎讓他煩心的不是看病,而是那些繁瑣程序。近來,我明顯地察覺到,余先生整個人都變得更弱了。

“您身體,還好嗎?” 我小心翼翼地問。我幾乎把問題分成兩半,盡量推遲把問題說完的時間,這樣才不用太快聽到回答,“您感覺怎么樣?”

“馬馬虎虎,” 余先生背對著我說。他用他以往的語氣,不過這次,他表現的熱情似乎是在掩蓋心理上的擔憂。

我意識到這三周帶來了怎樣的改變:我從淋浴房喊著回應余太太的叫聲,又跟余先生認真確認他的身體狀態,我們之間的距離已經消失了。這是我第一次不考慮要如何維持一個客氣鄰居的形象,而是直接跟他們說事。那就像是在家里,和爸媽交流時你不會想太多,因為你知道后面還會有無數次機會,你們由于各種原因總是要溝通的。每次交談的氣氛因此變得平淡,借著慣性,成為生活本身。

作者家的洗手間

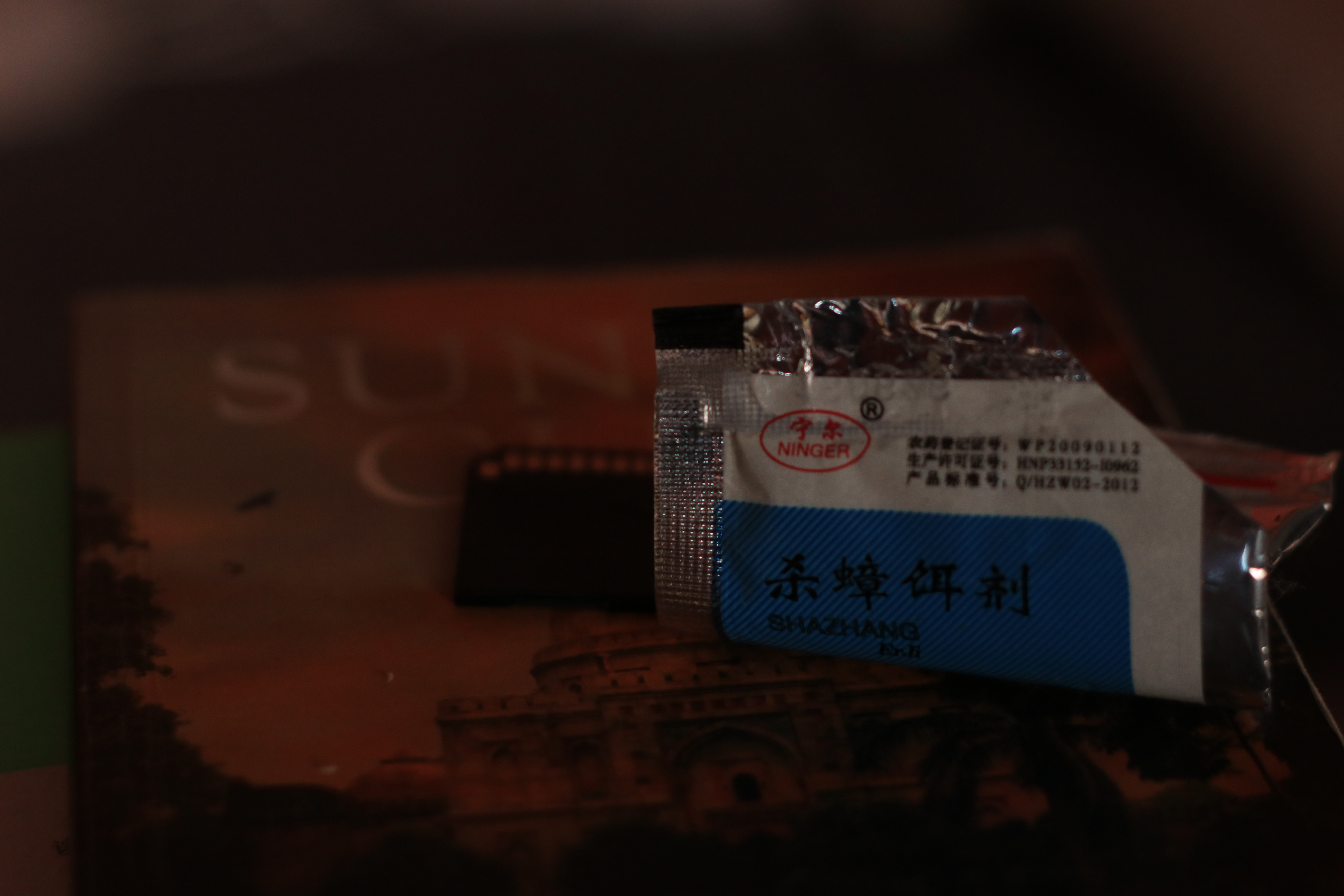

“蟑螂出來了沒?” 余太太興奮地問我。之前有一天,她送了我一小包蟑螂粉,即使我們以前從未聊到過這個話題,我也始終沒對她暗示過家里有蟑螂問題。

“哦,” 我說,一下子沒反應過來余太太在說什么,“出來了!”

“誒你看,這個藥很好用,”余太太自豪地說,“放一點點,可以用好幾年。”

“是啊,” 我邊上樓邊說,“很有效呢!”

回到家中,一換拖鞋,我的目光直接落到了柜子上那包還沒有打開的蟑螂粉。

殺蟑螂劑

作者簡介:Alessandro Ceschi是一名自由撰稿人,在中國已住了六年。他喜歡足球、烹飪、騎行,隨時會在中國各地任何一家青年旅社里出沒。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司